Prima di tutto, la Storia: nel dicembre del 1968, quasi un anno prima dell’assassinio del leader delle Black Panther Fred Hampton per mano dell’FBI, la Paramount Pictures distribuì quello che resta uno dei più curiosi prodotti nella storia di Hollywood. È un film intitolato Tradimento. Questa la trama: l’ex operaio di acciaieria nero interpretato da Julian Mayfield, diventato col tempo un alcolizzato inaffidabile e disperato sullo sfondo ideologicamente confuso che seguì la morte di Martin Luther King Jr., fa una cosa incredibile. Tradisce i suoi stessi amici e vicini – tutte persone appartenenti a un gruppo che si fa chiamare “il Comitato” – le cui idee, per quanto vaghe, hanno una chiara analogia con quelle di un movimento politico reale e molto attivo, nel momento in cui il film uscì: le Black Panther.

Il film è ambientato a Cleveland e, pochi mesi prima che le riprese del film fossero terminate, King – il vero King – venne assassinato a Memphis, Tennessee. Così si apre Tradimento: con immagini d’archivio della popolazione nera di Cleveland che si riversa per le strade con tutta la sua rabbia e il suo dolore miste a quelle dei personaggi del film che guardano quelle scene alla tv e si ritrovano, a loro volta, spaventati e confusi. La presenza, tra gli altri, dell’attrice e produttrice Ruby Dee, grande attivista oltre che interprete, spiega perché questo film nato come semplice remake black del Traditore di John Ford (il film del 1935 che racconta la stessa storia, ma ambientata in Irlanda nel 1922 e con l’IRA al posto delle Black Panther) sia diventato un’opera imprescindibile per capire la Storia nel momento in cui stava, tragicamente, accadendo.

Un’opera, va detto, pericolosa: la sua intenzione non era né demonizzare né giustificare il radicalismo nero, ma piuttosto focalizzarsi sul dilemma del tradimento al centro della vicenda; dare ai suoi personaggi un senso di deriva, di tormento e, nel caso del protagonista, di morte. La parola “pericolosa” va sottolineata. Jules Dassin, un regista bianco noto soprattutto per thriller a sfondo criminale come Rififi, figurava un decennio prima nella lista nera di Hollywood per le sue simpatie comuniste. E la troupe di Tradimento si ritrovò piena di informatori dell’FBI, su richiesta dell’allora direttore del bureau J. Edgar Hoover.

Spostiamoci da Cleveland alla Chicago degli anni ’90. E dalla trama di un film a una storia reale. Un uomo di nome William O’Neal è stato da poco intervistato dalla troupe di una docuserie intitolata Eyes on the Prize per il suo ruolo nell’omicidio di Fred Hampton: il ruolo, per essere precisi, dell’informatore. Tra le informazioni da lui procurate, anche il piano dell’appartamento di Hampton dove sarebbe avvenuta la retata che mise fine alla vita del leader del movimento. Nel 1990, O’Neal aveva quarant’anni. Negli anni tra il 1969 e la sua morte, visse nel tormento della sua scelta di lavorare come informatore dell’FBI, scelta fatta quand’era un adolescente. Venne trasferito in California, sottoposto a un programma di protezione testimoni, dopo che il suo ruolo nell’assassinio di Hampton fu reso noto nel 1973. Tornò nella sua città nel 1984. Nell’intervista per Eyes on the Prize dava l’impressione di riuscire a convivere con quelle scelte fatte in passato. Nella notte in cui morì, dopo essersi pesantemente ubriacato, O’Neal provò prima a saltare da una finestra, ma fu fermato da suo zio. Più tardi, si mise a correre sulla Eisenhower Expressway e fu travolto e ucciso dalle auto che sfrecciavano a tutta velocità. La data della sua morte è il 15 gennaio 1990: il Martin Luther King Day, e anche il giorno scelto per la messa in onda della nuova stagione di Eyes on the Prize che lo vedeva protagonista.

Judas and the Black Messiah di Shaka King, candidato quest’anno a 6 premi Oscar, è un altro titolo di un grande Studio che affronta la storia delle Black Panther e – non diversamente da Tradimento, e pure da Malcolm X di Spike Lee – si assume il rischio sostanziale di entrare in conflitto con sé stesso e con il suo Giuda, da cui tutto ha inizio e fine: cioè William O’Neal medesimo (interpretato nella finzione da LaKeith Stanfield). Il film inizia con O’Neal di fronte alle telecamere di Eyes on the Prize, lo sguardo a disagio mentre si prepara a dare l’intervista che avrebbe suggellato pubblicamente il suo senso di colpa e portato alla sua stessa morte. A differenza di Fred Hampton (Daniel Kaluuya) – il tragico Messia del film, il leader delle Black Panther dell’Illinois e il fondatore del gruppo multiculturale noto come Rainbow Coalition – O’Neal in quel momento non è ancora una figura nota alla comunità afroamericana, ma sta per diventarlo suo malgrado.

A farlo conoscere meglio è stata proprio quell’intervista, che il film di Shaka King rimette in scena fedelmente: la prima e l’unica della sua vita. Nell’intervista, così come ricostruita sullo schermo, O’Neal racconta di come lui, ragazzino che rubava automobili, sarebbe diventato un membro delle Black Panther di Chicago e, dopo essere rapidamente finito nelle grazie di Hampton, il capo della sicurezza di quella personalità politica così giovane e carismatica. Ma, fin dall’inizio della vicenda, lui avrebbe rivestito anche un’altra parte: quella dell’informatore dell’FBI, fino al raid che avrebbe portato alla morte di Hampton e che avrebbe rappresentato l’esito definitivo della sua collaborazione con l’agenzia.

La storia che racconta O’Neal è quella che ripercorre King in modo appassionante – anche se non privo di difetti – e con una complessità politica davvero non comune. Questo film non è un biopic. Non vuole raccontare le vite, le vittorie e le sconfitte di questi uomini dall’inizio alla fine. Né è un affresco esaustivo della storia delle Black Panther, anche se – quantomeno per il periodo in cui si concentra – ci offre moltissime informazioni sulla Rainbow Coalition di Hampton, tra le altre cose. Accanto a tutto ciò, il film di King analizza l’FBI dall’interno, mettendo in primo piano l’insistenza dell’agenzia nei confronti del pericolo rappresentato da Hampton e gli sforzi, incarnati da O’Neal, per infiltrarsi in quel gruppo e farne fuori il leader.

La difficoltà concettuale di un film come questo – così ampio nelle sue allusioni, così intricato per la stessa natura del suo copione – rivela tutti i suoi limiti. La nascita della Rainbow Coalition, per esempio, sembra fin troppo facile. Hampton fa il suo ingresso nella sala in cui un gruppo di cittadini bianchi e poveri con la bandiera dei Confederati sullo sfondo sta dibattendo delle proprie condizioni e li convince a unirsi alla lotta in pochi minuti: qualsiasi eventuale conflitto è ridotto ai minimi termini. In modo del tutto simile, la reale entità dei crimini di O’Neal prima di essere ingaggiato dall’FBI è minimizzata, così che il pubblico possa forse empatizzare anche solo un po’ con il personaggio. Per ottenere, però, l’effetto opposto, visto che i precedenti di O’Neal qui si limitano a un solo drammatico incidente – il furto di un’auto di fronte al quale, tra tutte le cose possibili, O’Neal finge di essere proprio un agente dell’FBI – che oscura quanto l’FBI fosse realmente in grado di tenere in sacco quell’uomo, di cui conosceva la lunga fedina penale, e dunque di convincerlo ad essere così malleabile e collaborativo. Persino riguardo al tradimento di gente della sua stessa comunità.

I film non sono testi di Storia. Ma riescono spesso a raccontare la Storia in modo così trascinante da essere presi come documenti ufficiali. Quando si confrontano con certe pagine della Storia, poi, la loro verità sta soprattutto in quello che è lasciato fuori campo, nelle ellissi, nelle assenze. Ripeto: i film sono film. Gli obiettivi, i sottotesti, sono spesso una deliberata scelta di intenzione artistica, appunto: licenza creativa, si dice in gergo. I migliori film politici sono quelli che, sapendo che lo scopo dell’arte non è copiare la realtà, piegano la Storia a diversi finali o rivisitano in modo eroico o demistificatorio le figure rappresentate. È in questa categoria che si piazza Judas and the Black Messiah: nonostante certi difetti siano evidenti, la sua tesi è cristallina e convincente.

Questo film, come il già citato Tradimento, è un’opera sulla crisi che comporta il vendere sé stessi e i propri ideali. È un film migliore di Tradimento in quanto a descrizione delle Black Panther, ritratte da Dassin come una comunità di attivisti guidati da un’ideologia estremista. I momenti migliori sono quelli in cui il senso della comunità emerge dallo schermo: nei discorsi di Hampton, per esempio, o nello sforzo comune nella ricostruzione della sede del Partito dopo un attentato. Ma la preoccupazione maggiore del film sta nel mettere in scena il doppio gioco di O’Neal e le sue conseguenze. (Dopo l’omicidio di Hampton, O’Neal sarebbe rimasto un informatore dell’FBI ancora per qualche anno.)

Su questa tela, il film dipinge un quadro complesso e denso di eventi: gli incontri con la polizia attentamente ricostruiti che portano alla morte sia delle giovani Pantere sia degli agenti in campo; le scene zeppe della retorica di Hampton (che Kaluuya, sensazionalmente robusto in tutti i sensi, riconsegna in tutta la loro forza); tutti i momenti in cui è restituito perfettamente lo scopo delle Black Panther e il loro rendere la politica azione, come a comporre un puzzle di tessere che conducono all’inevitabile finale. Quando Hampton si innamora di Deborah Johnson (Dominique Fishback), anche questo episodio – che nella maggior parte dei film sui grandi uomini della Storia funge da mera contestualizzazione della vita privata di una figura pubblica – diventa l’occasione per raccontare con considerazione e calore maggiori queste “black lives”.

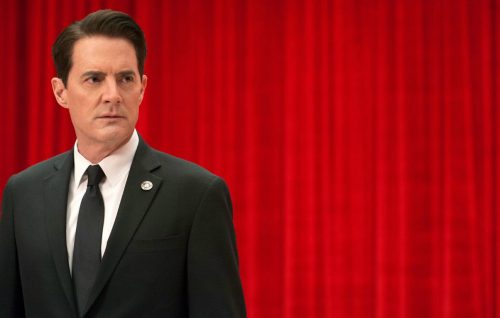

LaKeith Stanfield, alias l’informatore dell’FBI William O’Neal, con Jesse Plemons, l’agente che lo assolda. Foto: Warner Bros.

Deborah, ovviamente, vede Hampton come il poeta e l’oratore che in effetti è stato. Ma lei e gli altri personaggi del film vedono anche l’uomo e le sue tante sfaccettature: come ben raccontato nel film, per contrasto Hampton era anche colui che chiedeva di non rappresentare il centro del movimento. Le vite degli afroamericani, quelle vite marginalizzate per questioni razziali o di classe sociale, dovevano essere al centro del dibattito. O’Neal, invece, è appunto descritto come il classico doppiogiochista. Stanfield centra perfettamente la tragica incertezza di quest’uomo, ma i co-sceneggiatori di King (Will Berson e Kenny e Keith Lucas) sono molto attenti a mostrare anche l’intrinseco egoismo del personaggio. È un egoismo che, nella loro descrizione, sembra consumarlo dall’interno. Un piccolo trucco alla fine del film, che ci porta alla vera intervista di O’Neal per Eyes on the Prize, mette in evidenza ancora meglio questa sua caratteristica.

La bellezza e la grandezza del film di King vivono sotto la superficie: i concetti che analizza mentre tutto avviene, gli scenari in cui si muove, tutto conduce non a una mera esposizione dei fatti, ma a un’azione trascinante. È efficace nel modo in cui passa al setaccio le vite di questi uomini e le idee che hanno incarnato. King e i suoi collaboratori hanno la cura di darci tutti i dettagli non solo sulle idee politiche, ma anche sullo stile di vita di Hampton (che, come il film illustra benissimo, non possono mai essere slegati tra loro: quell’uomo viveva le sue idee fino in fondo).

E sì, il suo punto di vista su tutto questo, la sua spina dorsale è interamente nel titolo: Giuda; il Messia nero. Con un titolo del genere serve forse una trama? Il vigoroso e avvincente film di King è costruito su contrasti come quello: tra l’FBI (rappresentato da volti come Jesse Plemons, alias l’agente che per primo manipola O’Neal, e Martin Sheen, nei panni di J. Edgar Hoover) e le Black Panther; tra un credo a cui si è devoti anima e corpo e la semplice recita di un ruolo; tra un mondo in cui le vite degli afroamericani hanno un valore per cui si può rischiare la vita e un mondo in cui lottare per quelle vite è esso stesso privo di alcun valore.

Mentre guardavo questo film, provavo un grandissimo senso di angoscia nei confronti di entrambi i protagonisti, anche se per ragioni ovviamente diverse. L’angoscia non è un sentimento uguale alla compassione: il film non vuole portarci a perdonare O’Neal, e nemmeno a “capirlo”. È un ritratto alla base del quale c’è ovviamente un’anima corrotta, ma Stanfield – che, come Kaluuya, regala una performance eccezionale – non fa di O’Neal un uomo folle, com’era invece il protagonista di Tradimento, bensì un uomo che deve fare i conti proprio con l’angoscia, con la sensazione che la posizione che occupa è destinata fin dall’inizio a portarlo alla tragedia. Le prove dei due protagonisti non avrebbero potuto essere così efficaci senza il supporto di tutto lo straordinario cast di contorno: Ashton Sanders, Dominique Thorne, Algee Smith, Robert Longstreet, Terayle Hill, una breve ma straordinaria partecipazione di Lil Rel Howery. Uno dei limiti, che lo stesso King ha riconosciuto, è che i ruoli femminili sono sì molto potenti (vogliamo più film con Dominique Thorne, adesso, senza scuse), ma non sono numerosi come invece erano tantissime le donne schierate tra le vere Black Panther.

Questo è il limite principale di tutto il lavoro di King: fa così tanto e così bene da farti paradossalmente accorgere anche delle sfumature che si è lasciato sfuggire. È l’eterno dilemma del cinema nero, soprattutto quello sulle sue derive più estremiste, a Hollywood? L’egoismo di O’Neal ha senso in termini cinematografici: il suo arco narrativo, che si provi o no compassione nei suoi confronti, è quello del classico villain, e le sue azioni si pongono in netta contrapposizione con l’idea di comunità e cooperazione promossa da Hampton. Quell’uomo, sembra suggerire il film, non è un semplice traditore: il suo tradimento – in termini politici, di scelte che opera, di vita che ha scelto di vivere – è l’esatta controparte etica a tutto ciò per cui si battono le Pantere.

Dominique Fishback è Deborah Johnson. Foto: Warner Bros.

Importa sapere, come ha rivelato lo zio di O’Neal, che quel ragazzino si convinse a diventare un informatore dell’FBI perché aveva visto e sentito un teppistello venir torturato dagli agenti? Importa o no che O’Neal avesse solo 17 anni quando fu ingaggiato dall’FBI e che Hampton, anche se intellettualmente e politicamente precocissimo, solo 22 quando fu ucciso? Naturalmente, queste cose importano: da esse dipende anche la nostra percezione delle vite che vediamo scorrere sullo schermo. Immaginate una versione di questo film in cui, invece che essere interpretato da un attore trentenne, Hampton avesse il volto di un attore poco più che ventenne o che la parte di O’Neal fosse andata a un attore come Ashton Sanders; una versione, insomma, in cui la giovinezza – anche quella del movimento – fosse messa in primo piano. Il film sembra consapevole della possibilità di questa versione, e talvolta la mette in atto con intelligenza: il ritratto della violenza perpetrata dalla polizia ai danni dei membri più giovani del Partito, interpretati dagli attori più giovani del cast (Sanders incluso), parla da solo.

Forse il vero talento di King sta nell’aver operato con estrema cura scelte come questa; una cura che dimostra tutta la sua consapevolezza nel dover per forza fare dei compromessi, in un progetto così delicato e complesso. La presenza del produttore Ryan Coogler, che ha ovviamente un peso e una consapevolezza notevoli in quanto a rinegoziazione delle scelte politiche di Hollywood – il suo Black Panther sembrava, più che il capitolo di un franchise Marvel, un duello politico alla Malcolm X contro Martin Luther King – è tutto fuorché casuale. Judas and the Black Messiah non può fare tutto. Ma ciò che raggiunge è più di un semplice tentativo. E questo è un complimento, anche nel momento in cui, alla fine del film, pensiamo che avrebbe potuto fare di più.