Chissà che strana scena dev’essere stata, vista da fuori. Alle 23:00 ci siamo collegati in decine di migliaia su YouTube per ascoltare in “anteprima” – anteprima di un’ora, sai che roba – il nuovo disco di Nick Cave. Tutti lì a fissare lo schermo mentre da una leggera coltre di nubi indaco, ciclamino e ciano emergevano le parole dei testi accompagnate dalla musica. A tutti gli effetti parte di una messa, perché è di questo che si tratta. È stato bello riscoprire in qualche modo il piacere dell’attesa e il brivido del momento, brividi andati perduti in tempi di streaming, di iper-accessibilità ai contenuti e di bulimia di proposte, che rendono tutto più facile e inevitabilmente meno emozionante. Collegarsi in un momento specifico, condiviso e inderogabile è stato un po’ come svegliarsi presto per correre al negozio di dischi e comprare per primo l’album nuovo di zecca. Più o meno. Anche perché anziché svegliarci presto, questa volta abbiamo fatto le ore piccole. D’altra parte, si sa, Nick Cave la funzione la svolge di notte, al buio. Anzi, dal buio verso la luce. Come quella che irradia la copertina kitsch di Ghosteen, come quella verso cui conducono le undici canzoni (otto più tre) del doppio disco nuovo di zecca, il diciassettesimo, registrato da Nick Cave and Bad Seeds.

Stando alle indicazioni che ha fornito lo stesso Nick Cave, Ghosteen chiude e completa una trilogia iniziata con Push the Sky Away (2013) e Skeleton Tree (2016), un cammino che ha a che fare con la luce e con l’opposto, l’oscurità e le tenebre. Se trilogia deve essere, allora viene da pensare alla Grande Opera, l’itinerario alchemico che conduce alla metamorfosi spirituale, suddivisa in Nigredo, la “nerezza”, il primo passo che prevede il caos, la putrefazione, la morte e porta all’Albedo, la “bianchezza”, la purificazione ottenuta attraverso la distillazione di tutto ciò che è terreno. Infine, l’ultimo stadio, il Rubedo, il compimento finale, la sublimazione del corpo in spirito, rappresentata da una fenice, che come sappiamo ha la capacità di rinascere dalle proprie ceneri. Questa fase è rappresenta da Ghosteen, non soltanto l’album più intenso di questa trilogia, ma uno dei più belli dell’intera discografia di Nick Cave, anche se fa strano dirlo e il luogo comune vuole che le grandi icone abbiamo genericamente dato da tempo il meglio.

Come tutti i dischi di Nick Cave, anche Ghosteen non è un disco facile e non è un disco buono per tutte le occasioni, anzi, è impegnativo, richiede attenzione, addirittura bisogna essere presentabili durante l’ascolto, farsi una doccia, vestirsi a modo, come quelle nonne che si truccano per stare di fronte alla televisione. Per riprendere la metafora di prima, in questa fase di purificazione, tutti gli elementi superflui ai fini del messaggio sono stati abbandonati: a tutti gli effetti è un disco minimalista, privo di percussioni e ritmica, in un certo senso metafisico e astratto, non solo nei contenuti, ma anche perché si regge solo su tappeti nebulosi di sintetizzatori e armonium magistralmente maneggiati da Warren Ellis dall’inizio alla fine.

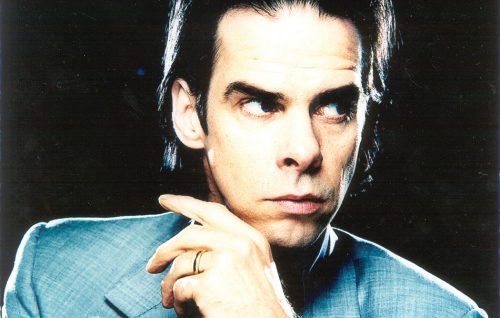

Se Push the Sky Away è stato l’ultimo disco “terreno” di Nick Cave e Skeleton Tree, come purtroppo sappiamo, è stato inevitabilmente considerato soprattutto il primo disco dopo la tragica morte del figlio e dunque in parte influenzato dal lutto e dal dolore – non è soltanto questo, ma abbiamo fatto di tutto per catalogarlo in questa maniera – oggi dall’altra parte del microfono c’è un Nick Cave redento ed elevato, in cui è ancor più rimarcato il messaggio messianico di chi sta eretto a bordo del palco, mentre i fedeli alzano le mani per toccare il suo corpo sacro. Al di là dell’iconografia, la poesia dei testi ha raggiunto l’apice, così come l’inedita estensione vocale di Nick Cave che mai si era spinto così lontano, in tutti i sensi. È particolarmente evidente in Waiting for You o nei falsetti del pezzo di apertura Spinning Songs, nella quale – tema ricorrente – viene invocato l’arrivo della pace.

Si diceva del cammino verso la luce evocato attraverso immagini di cavalli iridescenti e foreste bagnate dal sole, un immaginario edenico in cui tutto torna ad avere senso, e di centinaia di galeoni che fluttuano nel cielo e spariscono nell’alba del cielo mattutino (Galeon Ship). Si respira l’amore nella sua forma più pura (Ghosteen Speaks), lo stato essenziale delle cose, raggiunto definitivamente nella seconda parte dell’opera, che si apre con la la title track, una cometa di sintetizzatori cosmici, quasi space-ambient da brividi, e che non a caso parla di un “moony man, with his suitcaise in his hand”. Fireflies è la traccia parlata, quella più cristologia ed esoterica e che ricorda certi pezzi dei Current 93 di David Tibet, con cui in tempi molto lontani Cave ha collaborato.

Infine il lungo addio, quattordici minuti, di Hollywood, un titolo così mondano e quasi fuori luogo in un album dai contenuti così alti, eppure ci vuole poco a capire che è l’uroboro che sta divorando sé stesso nell’eterno ritorno, c’è un bambino con la faccia da pipistrello che appare alla finestra e poi scompare, i loop ricordano Higgs Boson Blues, da qualche parte si vede ancora l’ologramma di Miley Cyrus fluttuare in una piscina a Toluca Lake, è come se il tempo stesse collassando su sé stesso. Un Nick Cave da brividi ripete “I’m just waiting for my time to come” e non sappiamo bene cosa voglia dire. In realtà lo sappiamo perfettamente e quella luce fino a poco fa solo all’orizzonte improvvisamente è arrivata.