«Benvenuti nel nostro laboratorio». Le donne che fanno parte del progetto Made in Carcere sono al lavoro dietro la macchina da cucire. Hanno tra le mani pezzi di stoffa colorata, si danno consigli. Queste sarte sono le detenute della casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce: siamo in Puglia, in una delle carceri meglio organizzate della regione in termini di spazi e attività. Lo dice l’ultimo rapporto dell’Associazione Antigone, da cui emerge però che anche qui pesano i dati sul sovraffollamento: in questa struttura i detenuti sono 1018 per 806 posti disponibili. Le carceri italiane sono le più sovraffollate dell’Unione europea. Lo indica il report “Space” del Consiglio d’Europa: alla fine del gennaio 2020 in Italia i detenuti erano 120 per ogni 100 posti, seguiti dai 117 del Belgio.

In Italia ci sono quattro istituti penitenziari femminili (a Trani, Pozzuoli, Roma e Venezia) in cui al momento sono recluse 528 donne, su un totale di 2228 detenuti. Le restanti invece si trovano nelle 43 sezioni femminili collocate nelle carceri maschili del Paese, che presentano però diverse criticità. Come ha scritto il ministero della Giustizia nel rapporto del 2015 sulla detenzione femminile, la maggior parte delle detenute vive una realtà che è stata progettata da uomini per contenere uomini: in molti casi sono lontane dalle loro famiglie e i bisogni correlati alle necessità dei figli sono spesso disattesi. Anche l’ordinamento penitenziario disciplina la carcerazione femminile solo in due commi all’articolo 11 che fanno riferimento alla maternità. Rispetto agli uomini, le detenute hanno minore accesso alle attività lavorative: è una «discriminazione involontaria», dice sempre il ministero, causata dall’impossibilità di condividere gli spazi con altri uomini per evitare situazioni di promiscuità. Alle detenute è quindi spesso negato l’accesso alle strutture comuni per fare sport, studiare e lavorare. Sono più carcerate degli altri.

Il carcere di Lecce è costituito da due blocchi distinti in base alla condanna dei detenuti, che può essere definitiva o meno. Nel reparto femminile ci sono due piani, con una sezione ad alta sicurezza. Ci si accorge subito della vita di Borgo San Nicola dai panni stesi fuori dalle celle, in un senso di quotidianità che disorienta. «Lavoriamo ogni giorno fino all’ora di pranzo, è un impegno che ci appassiona e ci aiuta a non pensare». Rossella racconta le giornate in sartoria e parla a nome delle colleghe che nel frattempo preparano il caffè, a detta loro il migliore in circolazione.

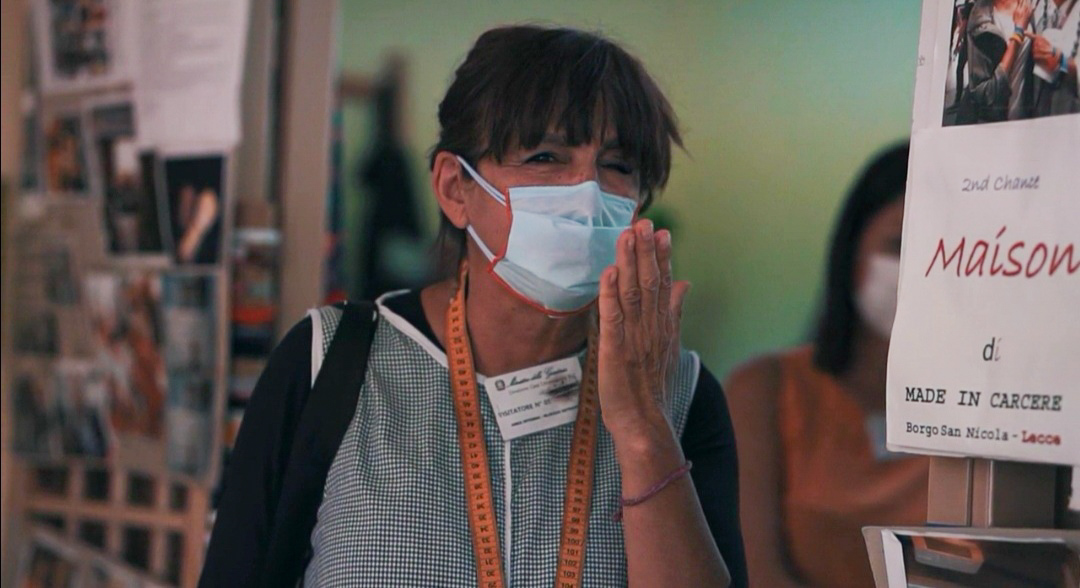

Per raggiungere il laboratorio, chiamato “La Maison”, si supera un corridoio del carcere spoglio e silenzioso. Una volta dentro, i muri sono colorati e gli scaffali sono pieni di occorrente di ogni tipo. In un angolo c’è il frigorifero che viene presentato come una conquista: «è un privilegio perché il suo utilizzo in carcere non è consentito». Al tavolo in fondo alla sala si organizzano le riunioni prima di iniziare la produzione, sulla bacheca accanto alla porta ci sono invece le fotografie con i sostenitori di Made in Carcere: in nessuna di queste manca il sorriso di Luciana Delle Donne, la fondatrice del progetto. Da manager affermata, Luciana decide di cambiare vita nel 2007 dopo aver ricevuto la proposta di dirigere un’azienda a Londra. Fonda Officina Creativa, una cooperativa sociale non a scopo di lucro, e nasce il marchio Made in Carcere in una cella stretta dove la diffidenza si è trasformata nel tempo in fiducia reciproca e passione per una professione da imparare da zero.

Nessuna di loro infatti lavorava come sarta fuori dal carcere: le competenze sono state acquisite tra la creazione di un accessorio e l’altro, partecipando a corsi di formazione. Per la produzione vengono utilizzati materiali di scarto: «La nostra attività promuove un modello di economia rigenerativa che fa bene all’individuo, alla comunità e all’ambiente», spiega Luciana. Con i pezzi di stoffa donati da aziende partner del progetto si mettono in commercio accessori sostenibili e con una precisa filosofia di fondo: dagli scarti possono nascere cose ambite e belle. Si tratta di un messaggio a cui l’intera squadra tiene molto, perché aiuta a comprendere che tutti abbiamo diritto a una seconda possibilità, specie quando pesa addosso il pregiudizio di chi considera i detenuti “scarti della società”.

La rigenerazione quindi non appartiene solo ai tessuti, ma anche alle persone che hanno fatto errori gravi e che all’interno del carcere costruiscono una nuova consapevolezza fatta di impegni da rispettare e di responsabilità. Per la Costituzione italiana la pena deve prima di tutto rieducare, sebbene i dati riportati dal Ministero della Giustizia dicono che in Italia la recidiva è da record, visto che 7 ex detenuti su 10 tornano a delinquere. La percentuale però precipita all’1% per coloro che in carcere hanno potuto lavorare. E lo confermano i risultati di Made in Carcere, che accoglie i lavoratori anche alla fine del periodo di reclusione.

Nello staff, attualmente composto da 40 persone tra detenuti e incensurati, sono inclusi gli “articolo 21”, vale a dire coloro che ricevono l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria competente a lavorare all’esterno durante una parte della giornata. Tra questi c’è Lucia: «Nonostante i miei errori, grazie a questa opportunità, sento di essere un esempio per mia figlia e per le altre detenute che rivedo la sera rientrando in carcere: la nostra vita non è finita e possiamo ancora trovare una ragione per essere fiere di ciò che siamo». Per quanto riguarda la retribuzione, le buste paga vengono gestite da un ufficio interno. Le lavoratrici non maneggiano direttamente i soldi, ma possono mandarne una parte a casa e usare l’altra per comprare quello di cui hanno bisogno compilando la lista una volta a settimana.

I braccialetti di Made in Carcere sono diventati iconici, li indossano i personaggi famosi e si possono vedere persino al polso di Papa Francesco. Ma il catalogo è molto vasto e accontenta le richieste di ogni cliente. «Ci teniamo a realizzare accessori che siano di ottima qualità. Al di là della missione del nostro progetto – ricorda Luciana – vogliamo essere anche competitivi nel settore della moda realizzando prodotti che siano in linea con la nostra identità». Se il marchio funziona, aumenta il lavoro per le detenute che percepiscono un regolare stipendio. Per questa ragione Made in Carcere è partner del progetto BIL (Benessere interno lordo), avviato nell’ambito del bando “E vado a lavorare” della Fondazione con il Sud. «Si deve cominciare a parlare di Bil, e non più di Pil (Prodotto interno lordo), in un’ottica favorevole al benessere comune che tenga inoltre conto della tutela ambientale» continua l’ideatrice di Made in Carcere.

In questo contesto rientrano due iniziative: la prima riguarda la collaborazione con Glovo, piattaforma italiana di consegne a domicilio. I pacchi che i rider mettono sulle spalle sono stati convertiti in nuove creazioni, il cui ricavato verrà interamente utilizzato per altri progetti di riciclo. La seconda invece coinvolge l’Università della Repubblica Dominicana, che ha scelto di trasferire l’esperienza nata a Borgo San Nicola anche nelle carceri di Santo Domingo e Rafey. Nel carcere di Lecce è stata costruita quindi una “cassetta degli attrezzi” con tutte le informazioni utili per avviare un modello di impresa sociale simile in qualunque parte del mondo, così da aumentare l’impatto sociale generato. «Vogliamo che gli altri ci imitino, perché siamo sempre più convinti che dare e darsi sia la nuova frontiera della ricchezza» ricordano le detenute, mentre sono al lavoro dietro la macchina da cucire. E la pausa caffè diventa il momento per ripensare agli obiettivi raggiunti in un anno intenso che non ha risparmiato paure e mancanze.

Anna indossa una t-shirt con una stampa: se raddrizza le spalle si vedono i sorrisi dei suoi tre bambini, li porta addosso quasi fossero un pensiero magico. La vita in carcere crea un rapporto strano con la solitudine, la esaspera o la mina imponendo la convivenza con altre storie. E non è facile, specie quando diventa un modo per fare i conti con ciò che si è commesso. A Borgo San Nicola lo stare insieme ha creato però un sistema molto particolare per risolvere i conflitti. Quando c’è un problema le donne si riuniscono in assemblea e cercano di trovare una mediazione. Lavorare al progetto Made in Carcere ha significato per Anna e per le sue colleghe una sorta di tregua dalla realtà: «Siamo felici di aver imparato un nuovo mestiere, perché quando usciremo da qui vogliamo riconquistare la fiducia di chi non crede più in noi. Per il momento ci basta aver ritrovato un po’ di stima in noi stesse».

Le donne di Made in Carcere non sono le sole a dedicarsi al progetto, perché a pochi passi da “La Maison”, una volta fuori dal reparto femminile, si entra in quella che viene chiamata “Cittadella tessile”. Qui lavorano i detenuti uomini che raccolgono le materie prime, tagliano i capi e si occupano della loro distribuzione in altre carceri italiane. «Prima di avere questo impiego mi occupavo dell’orto come volontario, adesso invece riesco a contribuire alle spese della mia famiglia. Con questa occupazione io sfido il senso di colpa: voglio essere una persona diversa per i miei figli». A parlare è Paolo, uno dei ragazzi che dà il suo contributo in Cittadella. Per iniziare a lavorare si deve superare un colloquio con il responsabile di area e partecipare a un corso di formazione per utilizzare i macchinari. Ma c’è chi vuole fare anche qualcosa in più, come Mario, che oggi sa cucire dopo mesi di allenamento con ago e filo da autodidatta.

Luciana Delle Donne ha inaugurato la stagione delle sartorie sociali in Italia, un esperimento di umanità prima di ogni altra cosa: i detenuti coinvolti nell’attività arrivano in una condizione di sottomissione. All’inizio sono diffidenti, mantengono una grande distanza. Non possono credere che in carcere ci possa essere una realtà così. “Non giudichiamo e non cerchiamo colpevoli, ma solo compagni di viaggio”: più che un cartello ricavato su un foglio a quadretti e affisso in bella vista sul muro del laboratorio, questo è il mantra che tutti nel carcere di Lecce conoscono.

Fa parte della tradizione che Luciana e il suo gruppo si tramandano ogni giorno da 14 anni, diventando un esempio per chi finisce nella loro orbita. Per questo il modello di Made in Carcere non rimane confinato a Lecce, ma viene esportato in altri contesti carcerari italiani come a Matera, Taranto, Trani, Bari. Il suo sistema è diventato anche una materia di studio all’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. In un tempo che fa pesare l’urgenza di ripensare ad alternative per vivere la comunità, pensare che una soluzione arrivi da un luogo di reclusione assume un significato potentissimo: iniziare a guardare lì dove nessuno vede una possibilità, crea vantaggi esistenziali per tutti.