Woodstock, 50 anni di pace e musica

15, 16, 17 agosto del 1969. I tre giorni del festival di Woodstock, i tre giorni che hanno cambiato tutto. Uno speciale per rivivere quei momenti leggendari, tra il set allucinato di Hendrix e le chitarre spaccate dagli Who, elicotteri carichi di panini da imburrare e bad trip. Qualcosa di mai visto, e irripetibile

Video: Eduardo Festa

“Sapevamo che sarebbe stato un grande evento, ma non potevamo immaginare che ci avrebbe tutti quanti travolti”. Così Jann S. Wenner, fondatore e anima per quasi mezzo secolo di Rolling Stone, commentò a suo tempo quello che lui e il suo sparuto gruppo di lavoro provarono durante i tre giorni che cambiarono tutto quanto, quelli del festival di Woodstock. Era il 15 agosto del 1969 e a Bethel – sul terreno di una fattoria a pochi passi da casa Dylan, il cui destino era di diventare un’icona contemporanea, come ci racconta Jason Fine – aveva inizio la rassegna musicale divenuta leggenda. La testata, nata qualche tempo prima per raccontare il vento del cambiamento che attorno al mondo dell’arte e della cultura spirava sugli Stati Uniti e da lì in tutto il pianeta, non era del tutto preparata all’evento. Per lo Stato di New York partirono il responsabile della sede locale Jan Hodenfield, quello delle recensioni musicali Greil Marcus e il fotografo Baron Wolman. Si accorsero ben presto che stava capitando qualcosa di mai visto. Non si trattava solo di quanto accadeva sul palco dello show, su cui si avvicendarono in interminabili session alcuni degli artisti e delle band più straordinarie di tutti i tempi, da Joan Baez a Santana, da Janis Joplin ai Grateful Dead e poi gli Who, i Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young fino al gran finale di Jimi Hendrix. Potete trovare molti di loro nelle gallery contenuta in questa cover digitale, con gli scatti di Henry Diltz e Barry Levine.

Era ciò che si muoveva tra la folla a fare strabuzzare gli occhi: quella massa festante, allucinata, discinta di persone. Uomini e donne di ogni provenienza, estrazione sociale e generazione che ballavano, si muovevano come un corpo solo sotto il sole e tra il fango, come ci racconta nel divertentissimo reportage dell’epoca Greil Marcus. Uomini e donne che, attraverso la musica, chiedevano un presente diverso, la fine della paura in un mondo che non aveva mai trovato il modo di affrancarsi dalla guerra e dalla politica dell’odio per il nemico. Pace, amore e libertà. Tutto molto hippie, tutto molto bello. Erano finiti lì per i più vari motivi – musica e fattanza, principalmente – e tra questi non era contemplata la rivoluzione: lo spiega nel suo contributo David Fricke, che a Woodstock capitò che era appena ragazzino e da lì divenne uno dei critici musicali più importanti di sempre.

Pochi mesi dopo tutto questo fu reso immortale dalla cover che apriva il numero 42 di Rolling Stone, raffigurante un uomo e un bambino intenti a fare il bagno assieme, nudi, in un laghetto. Immagine – naturalmente a cura di Baron Wolman – che oggi abbiamo deciso di utilizzare anche noi, in questo speciale che rievoca il festival di Woodstock con una serie di riflessioni e le testimonianze di chi quei giorni c’era e ne fu protagonista, tra cui Carlos Santana e Jimy Hendrix. In quel bagno c’era un passaggio di testimone, la speranza che chi sarebbe venuto dopo avrebbe trasformato quei momenti in un motore per il cambiamento.

Molte cose non sono andate per il verso giusto, e Rolling Stone non ha mai smesso di raccontarlo. C’era, pochi mesi dopo, quando la musica si è trasformata in un cimitero ad Altamont. Ha continuato ad alzare la voce contro le guerre di ogni tipo, fredde o caldissime che fossero. Ha pianto le voci migliori di una generazione e le anime più strabordanti, portate via dall’eroina e dagli altri demoni che non hanno mai smesso di affliggere la nostra società. Ma non ha mai dimenticato quello che i tre giorni di Woodstock – imperfetti e allucinati come furono – significarono e ancora oggi ci comunicano. Se in questo ferragosto complicato da tante domande inquietanti abbiamo deciso di provare a rivivere assieme quei tre sconvolgenti giorni è proprio per questo motivo.

Woodstock è stato come farsi per la prima volta

di Greil Marcus, inviato di Rolling Stone a Woodstock

Chicago era solo l’inizio del travaglio. In tre giorni di gioiose grida, coloro che erediteranno la terra sono venuti alla luce in un campo di erba medica nei pressi del villaggio di Bethel, New York. A instillare la scintilla in queste nuove vite è stato il rock’n’roll americano, fornito dalla Woodstock Music and Art Fair. E il Mr. Jones di Dylan, che era consapevole di ciò che stava succedendo, ma ha preferito denunciare l’immoralità di chi ha mandato a fanculo i suoi valori, ora è costretto a riconoscerne la nascita e la legittimità.

Il New York Times, che ha dedicato la prima pagina al festival per tutti e tre i giorni, nell’editoriale del lunedì successivo tuonava che si è trattato di “un episodio oltraggioso” e pretendeva di sapere “che razza di cultura può produrre una tale confusione?”. Ma, con un ribaltamento sorprendente per un quotidiano che è la voce dell’establishment, il martedì un secondo editoriale ammetteva timidamente che il raduno è stato “essenzialmente un fenomeno innocente: sono arrivati lì, sembrerebbe, per godersi la loro società, per gioire di uno stile di vita che è esso stesso una dichiarazione d’indipendenza. Per dirla con Enrico V, a Bethel ‘Chi a questo giorno sopravviverà ed avrà la fortuna d’invecchiare, ogni anno, alla vigilia della festa, radunerà i vicini intorno a sé’”. Il burbero, anziano Ted Lewis, nella sua rubrica politica del pettegolo Daily News, scrisse con meraviglia che per l’esercito che ha invaso Bethel il festival era stato “una possibilità, forse, di esprimere la loro visione emotiva della vita, che la società non riesce a comprendere. Se la musica li unisce, un giorno lo farà anche una ‘causa’, come ben sanno i politici che si preparano ad affrontare le elezioni nella prossima decade”.

Il quarantanovenne Max Yasgur, allevatore specializzato in vacche da latte, che ha concesso i 600 acri che hanno ospitato il festival in cambio di 50mila dollari, riassunse ancora meglio il concetto quando salì sul palco la domenica pomeriggio. Con la voce rotta disse alla massa di gente che si estendeva oltre l’orizzonte davanti a lui: “Non so come parlare di fronte a venti persone, figuriamoci a tutti voi… Siete il più vasto gruppo di persone mai riunito nello stesso luogo e nello stesso momento… Non avevamo idea che sareste stati così tanti… E avete dimostrato al mondo… Che mezzo milioni di ragazzi possono stare insieme per divertirsi e ascoltare musica, e non fare altro che divertirsi e ascoltare musica”. La folla mostruosa che aveva davanti, simile a un dipinto puntinista dell’impressionista Seurat, gli fece un tifo da stadio, riconoscendo che ne aveva compreso la potente bellezza.

Woodstock ’69 visto dall’alto. Foto: Barry Levine, courtesy of Sky Arte

Tolti fango, fame e sete, nonostante la pioggia e gli ingorghi di traffico da fine del mondo, al di là dei brutti trip e della sgargiante confusione, sotto i riflettori forniti dagli strabiliati media è emersa una nuova nazione. L’opinionista liberare Max Lerner, ormai anziano, si era chiesto sul New York Post: “Cos’è un evento, nella storia sociale? Se è qualcosa che segna una svolta nella coscienza che ogni generazione ha delle altre e di sé, allora questo festival che si è svolto nel pascolo di Max Yasgur a Bethel, N.Y., è stato un evento importante. Gli storici dovranno tenerne conto. Questi giovani rivoluzionari sono sulla buona strada per raschiarsi via uno stile di vita che non è il loro, per poi trovarne uno che lo sia”.

Nove giorni dopo l’approvazione in senato delle nuove norme sull’arsenale missilistico, un atto che mette la distruzione totale a disposizione dei capricci di un solo uomo, un’armata di pacifici guerriglieri mise su un accampamento più grande della cittadina di Rochester, New York, e si dimostrò pronta a voltare le spalle alla desolazione urbana e ai suoi inattuabili stili di vita, preparandosi a trasferirsi nei campi coperti di bruma e nella fresca immobilità dei boschi. “È stato come farsi per la prima volta”, ha detto una di loro, con la voce rotta e la mente ridotta a un purè dalle droghe. “Dopo averlo provato, vuoi farlo ancora e ancora, perché è grandioso”. E lo faranno ancora e ancora: le istanze della dissidenza giovanile di Parigi e Praga e Fort Lauderdale e Berkeley e Chicago e Londra si incrociano sempre più strettamente, fino a quando la mappa del mondo in cui viviamo sarà percorribile e visibile da tutti coloro che lo abitano, e tutti coloro che vi sono seppelliti.

Questa Woodstock Music and Art Fair doveva cominciare alle quattro di pomeriggio di venerdì 15 agosto, poco fuori Bethel (popolazione 2.366 persone), nella Contea di Sullivan, una zona di villeggiatura sui monti Catskills amata dai newyorkesi di mezza età e della middle class. All’inizio era previsto che si svolgesse nella cittadina di Woodstock, a ottanta miglia a nord-est, per poi essere trasferita a Wallkill, quindici miglia a Sud-Est. Quando i promoter, appena un mese prima, furono cacciati da un’ordinanza locale, fecero armi e bagagli e si spostarono a Bethel. Erano attesi 60.000 fan del rock.

Nel pomeriggio del 15 agosto, nel punto prestabilito per il primo concerto, sotto un cielo di piombo, c’era un pantano con migliaia e migliaia di automobili, che si accalcavano lungo le due corsie della strada diretta a Monticello, la città principale in zona, a dodici miglia da lì. A mezzogiorno del giorno prima 25.000 campeggiatori avevano già invaso i campi attorno alle colline, che facevano da anfiteatro naturale al festival. L’agricoltore Herman Reinshagen e sua moglie, Minerva, segnalavano con un po’ di angoscia che fin dal giovedì mattina i campeggiatori prelevavano mais, cavoli, cavolfiori, barbabietole e carote dai 250 acri della loro fattoria nei pressi del festival. “Ci sono hippie ovunque”, affermavano, “ed è difficile tenerli d’occhio”. L’ottantunenne Ben Leon, proprietario del locale campeggio per villeggianti, non era molto più felice di loro. “Lo sceriffo mi aveva promesso protezione”, gridava. “E non ce l’ho. La notte scorsa sono rimasto sveglio quasi tutto il tempo, con i ragazzi che arrivavano e si fermavano qui. Facevano così tanto rumore che sono dovuto uscire con il mio fucile e ho sparato dieci colpi in aria. Questo li ha convinti a spostarsi. Dieci, quindici anni fa, me ne sarei sbarazzato in un secondo”.

In realtà la mancanza di security preoccupava moltissime persone. I promoter del festival avevano deciso di assumere 346 poliziotti di New York fuori servizi, a 50 dollari al giorno a testa, in modo da fornire il necessario servizio d’ordine. Giovedì 14 agosto il commissario capo della Polizia di New York, Howard Leary, improvvisamente decise di diffondere una nota di richiamo a tutti i distretti, proibendo agli agenti di svolgere un secondo lavoro nella sicurezza privata. “Quando abbiamo perso i poliziotti”, ha detto l’assistente alla produzione Stanley Goldstein, “abbiamo perso il controllo sulle strade. Quando abbiamo perso il controllo sulle strade, abbiamo perso il controllo del traffico. E quando questo è successo, abbiamo perso la nostra catena di rifornimenti”. Alla fine i cento uomini dello sceriffo Louis Ratner furono coadiuvati da svariate centinaia di agenti di polizia locale di altre dodici contee, al lavoro fuori dal perimetro della fiera. E, trovata geniale, i poliziotti fuori servizio di un’area che si estendeva fino a New York City pattugliavano le aree più trafficate, indossando t-shirt rosse con la scritta “peace”.

Persa in quel traffico c’era anche la band d’apertura, i Sweetwater, con tutti i suoi strumenti. Fu convocato un elicottero per prelevarli dall’ingorgo e trasportarli fino alla zona del palco, tre miglia più in là. Richie Havens aprì le danze alle 17.07, dopo che gli operai finirono di allestire i venticinque metri di palco, e poi arrivarono i Sweetwater; e Bert Sommer, Tim Hardin, Ravi Shankar, Melanie e Arlo Guthrie, e Joan Baez, che cantò un’apprezzatissima We Shall Overcome nel finale.

Le due barriere di controllo biglietti, ciascuna con trenta entrate, avevano ceduto da un pezzo, eliminando l’ultimo ostacolo che rendeva questa enorme festa un vero e proprio festival. “A qualcosa bisognava rinunciare”, disse l’organizzatore John Roberts. “La prima cosa a cui rinunciammo furono i soldi e la vendita dei biglietti”. Le transenne e gli accessi non erano stati installati con grande cura, e nella tarda serata del venerdì fu annunciato dal palco che da allora in poi tutti i concerti sarebbero stati gratuiti. A quel punto il pubblico era salito a 200.000 persone. Si stimava che altre 100.000 stessero arrivando in zona, e le prime segnalazioni di criticità cominciarono a filtrare attraverso i media.

I servizi igienici (600 bagni chimici erano stati distribuiti sui terreni della fattoria) erano guasti o allagati; l’acqua dei sei pozzi e delle autocisterne non era sufficiente per rifornire le lunghe file di persone che si stavano formando, e le tubature superficiali erano state distrutte dall’umanità che le aveva calpestate; le derrate alimentari erano esaurite ed era impossibile che ne arrivassero altre a causa del traffico; il capo del presidio medico dichiarò uno stato di “crisi sanitaria” per l’uso massiccio di droga e i conseguenti svarioni; la polizia segnalò la carenza di ambulanze, e quelle presenti avevano difficoltà a raggiungere gli ospedali attraverso le maglie di ferro degli ingorghi stradali. Attorno a mezzanotte, mentre Ravi Shankar stava suonando, tuoni, fulmini e pioggia si abbatterono dal cielo, e l’acqua che si era raccolta nel tendone che proteggeva il palco minacciava di farlo collassare. La security cominciò a mugugnare che il palco, una semplice impalcatura, avrebbe potuto cominciare a slittare per via del fango.

Ma, mentre la terra si trasformava in melma, la folla si trasformò in una gioiosa comunità. All’alba dell’Era dell’Acquario tutti sguazzavano nello stesso crogiolo. Anche se pare che alcuni abitanti del posto chiedessero 25 centesimi in cambio di un bicchiere d’acqua e un dollaro per un pezzo di pane e un po’ di latte, nell’area del festival condividere ciò che avevi – che si trattasse di un falò, di una mela o di una canna – era all’ordine del giorno. Un centinaio di membri della comune hippie Hog Farm, che l’organizzazione aveva fatto arrivare dal New Mexico, servivano riso integrale e zuppa di fagioli da enormi tinozze. Furono allestiti dei contenitori per raccogliere acqua piovana da bere e distribuire. “Puoi andartene e lasciare lì la tua roba, e nessuno la tocca” raccontò un diciassettenne della Brown University. Essendo la situazione già un disastro, in quel contesto potevi solo seguire il ritmo.

Lo spirito del raduno stava cominciando a penetrare anche nel mondo esterno. Il centralino della zona quel venerdì fu praticamente intasato da oltre 500.000 chiamate interurbane e, con stupore, il centralinista dichiarò che “tutti i ragazzi mi ringraziano, alla fine”. “Malgrado la loro personalità, il loro abbigliamento e le loro idee” disse il capo della polizia di Monticello, “Sono davvero il gruppo di giovani più cortesi, gentili e beneducati con cui sia venuto a contatto in ventiquattro anni di servizio”. “Quando le nostre autopattuglie restavano impantanate nel fango”, dichiarò un altro poliziotto, “ci aiutavano perfino a tirarcene fuori. È stato davvero straordinario. Penso che parecchi poliziotti, qui, siano molto meravigliati dal loro comportamento”. Richard Biccum, dopo la sua esperienza alla guida di un pullman diretto a Bethel, dichiarò: “Vorrei avere a bordo questi ragazzi tutti i giorni, piuttosto che i pendolari”. “Se uno di questi hippie ti urta per sbaglio, ti chiede sinceramente scusa”, disse un abitante del posto. Nei supermercati, spiegò la casalinga Minnie Schoen, a differenza della maggior parte dei vacanzieri, non “ti speronano con i carrelli per farti spostare”. “Sono persone davvero eccezionali”, riassunse il capo del presidio medico, il dottor William Abruzzi. “Non c’è stato alcun episodio di violenza, il che è davvero notevole, per una folla di questa portata”.

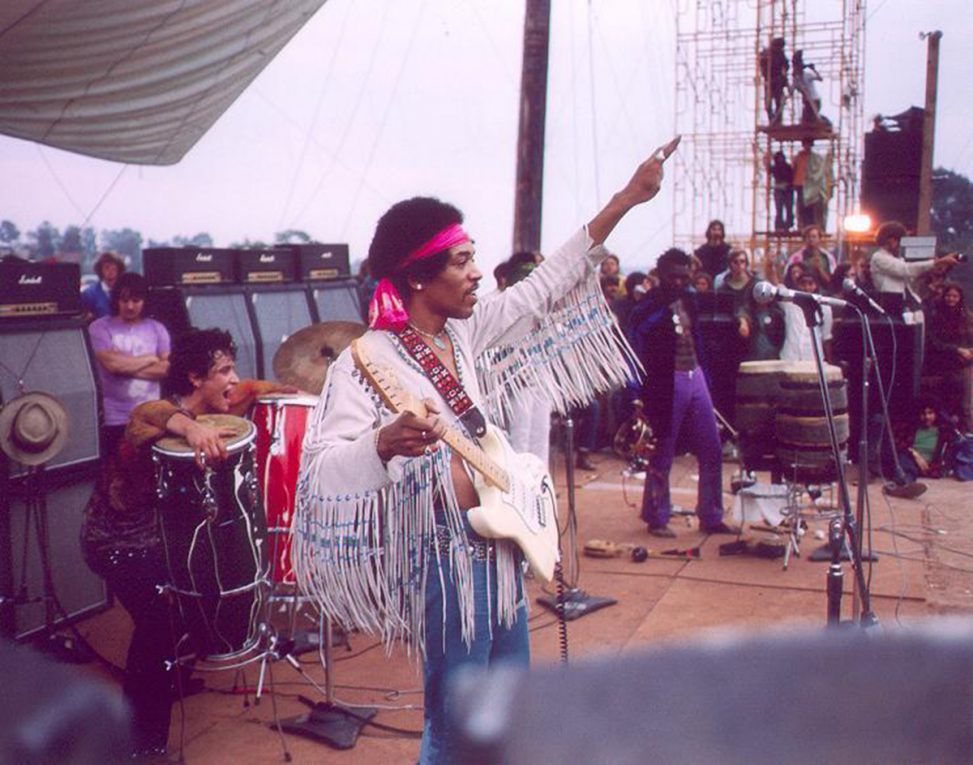

Foto da ‘Jimi Hendrix: live at Woodstock’, courtesy of Sky Arte

Il sabato mattina un pallido sole smorzò l’umidità e riscaldò la meravigliosa umanità accampata sulle colline. Quelli che erano stati abbastanza fortunati avevano trovato delle auto in cui dormire, o avevano prenotato delle stanze con settimane di anticipo. All’Howard Johnson Motel nella vicina Liberty, dove la maggior parte dei performer alloggiava, c’era un party che andava avanti dalla notte precedente. A un certo punto Janis Joplin e Country Joe MacDonald si erano rotolati avvinghiati su un divano della reception e poi erano scomparsi. A Monticello un giornalista rock era strisciato faticosamente nella sua camera d’albergo alle otto del mattino, annunciando che gli ci era voluto dalle 16.00 a mezzanotte per farsi strada tra il traffico e arrivare festival e, dopo aver abbandonato la sua auto, altre cinque ore di camminata per tornare indietro. “È come la ritirata di Napoleone da Mosca”, singhiozzò. Alla fine tornò al festival, a differenza delle svariate migliaia – su centinaia di migliaia – che se ne erano andati disgustati. “Non riuscivo a vedere niente”, proruppe una diciottenne che stava rientrando a New York. “Parlavano tutti e non si sentiva nulla. Chiunque abbia organizzato tutto questo, bisognerebbe fargli causa”. Un consigliere municipale di New York, Joseph Modugno, pretese un’inchiesta sul festival da parte del Procuratore Generale degli Stati Uniti, dopo che il figlio diciannovenne Victor tornò a casa ferito. Ma per ogni persona che se ne andava, ce n’erano altre dodici che arrancavano verso il festival, in file che arrivavano fino a tre o quattro miglia più in là. La Short Line, che forniva l’unico servizio di autobus da New York, mandò 65 mezzi, di cui almeno uno ci mise dodici ore per percorrere quello che di solito era un tragitto di due ore e venti, prima che tutte le navette per il festival fossero sospese su richiesta della polizia. “Non possiamo guidare in quell’area disastrata”, disse un portavoce della società.

All’Howard Johnson Motel fu annunciato tramite altoparlante – in maniera errata, venne fuori poi – che la zona era stata dichiarata area disastrata dallo stato, e che la Guardia Nazionale sarebbe arrivata con cibo e acqua. In effetti una richiesta di dichiarare lo stato di emergenza nella contea di Sullivan era stata inoltrata al governatore Nelson Rockfeller. Ma a parte confermare di averla ricevuta, il governatore non prese provvedimenti. Se avesse dichiarato lo stato di emergenza, la responsabilità civile dei promoter in qualsiasi causa legale sarebbe decaduta.

Nel frattempo, le autorità continuavano a fare appelli ai “giovani” pregandoli di rimanere a casa. La stessa richiesta era stata trasmessa per radio il venerdì notte, ma nello stesso momento era stato comunicato che i concerti sarebbero stati gratuiti. In una delle strade che portavano al festival la polizia fermava tutte le auto in arrivo e chiedeva agli occupanti di tornare indietro. Entro il sabato a mezzogiorno, però, c’erano già 300.000 persone, e altre 100.000 stavano cercando di raggiungere Woodstock. Oltre alla crescente carenza di cibo e acqua e ai servizi igienici intasati, stava sorgendo un nuovo problema: c’erano pile di immondizia sempre più alte. I pochi camion della nettezza urbana che erano riusciti ad arrivare straripavano di rifiuti. Per terra c’era una desolante distesa di lattine vuote. Non sembrava ci fossero cestini da nessuna parte. “È repellente”, disse un universitario ventenne della Pennsylvania. Alla fine dei tre giorni di raduno i rappresentanti del festival stimarono che per pulire la collina, l’area del campeggio e le strade ci sarebbero volute almeno due settimane.

A rendere ancora più drammatico l’insieme ci fu la morte del diciassettenne Raymond Mizak, schiacciato da un trattore il sabato mattina, mentre dormiva nel suo sacco a pelo. Fu trasportato in ambulanza fino a una postazione di fortuna dove i medici gli pomparono manualmente aria nei polmoni. La sua faccia era gonfia e bluastra, e il sangue gli colava dall’angolo della bocca. Morì dieci minuti prima che uno dei nove elicotteri affittati dalla Woodstock Ventures, Inc. arrivasse per trasportarlo in ospedale. La domenica ci fu un secondo decesso, per overdose. E ci furono due nascite, una in un’auto bloccata nel traffico e l’altra in ospedale, grazie a un elicottero che trasportò la futura mamma dal festival. Quattro donne incinte persero i loro bambini, stando alle cronache.

Cinquanta medici arrivarono sul posto per via aerea per rispondere all’emergenza. Furono effettuate tre tracheotomie e ci furono anche casi di polmonite, di rottura dell’osso del collo e di coma diabetico. Quando la musica finì, erano stati trattati 5.000 pazienti, molti dei quali per problemi minori. 400 di loro, però, avevano fatto un brutto trip a causa delle droghe. Due elicotteri della vicina base dell’aeronautica trasportarono i feriti più gravi al pronto soccorso di Monticello, e tornarono indietro con quasi 600 chili di cibo in scatola, panini e frutta. “È surreale”, disse il ventiduenne Al Rich di Montreal. “Sono bagnato, stufo, stanco, ed è bellissimo”.

Indipendentemente dai numeri che facevano paura, il sentimento era quello di una riunione tribale a lungo attesa. Al lago di Leon, a cinquecento metri dal palco, orde di spiriti liberi facevano il bagno nudi nell’acqua torbida. Anche se l’arte della Music and Art fair era di fatto il pubblico stesso, un suq di bancarelle si snodava attraverso i boschi, offrendo vestiti di velluto e t-shirt che recitavano “Fuck You”, pelletteria e gioielli, incensi e bluse indiane. Nel folto degli alberi era stato organizzato un mercato all’ingrosso di droghe, con pesanti ma cordiali contrattazioni e compravendite sottobanco. “Oppio per voi… Mescalina, mescalina, mescalina fresca e buona!”. I prezzi, sia qui che tra i freelance tra la folla, si aggiravano attorno ai quattro dollari per un acido o la mescalina, e ai quindici dollari per trenta grammi di erba. Solo il tabacco scarseggiava.

Oltre alla boscaglia c’era l’accampamento della Hog Farm, un’area pacificamente industriosa. I suoi membri davano il miglior rifugio per i peggiori trip. Il loro riso integrale andò esaurito e al posto suo venne distribuito un piatto a base di avena, uvetta e semi di girasole: non era molto appetitoso, ma saziava. Le star e i musicisti di strada si mescolavano alla gente normale e suonavano sul piccolo palco della comune di Hog Farm. Soprattutto i Quarry, che per tutto il sabato si esibirono in un concerto formato flusso di coscienza. Procedendo in avanti, c’erano gli accampamenti più affollati: tende di marca Sears e Roebuck, e striminziti teli di plastica e teepee. Alcuni alloggiavano in camper o minivan, altri si infilavano in sacchi a pelo o sotto qualsiasi superficie abbastanza larga da ripararli. Fu montato un teepee sotto un grande olmo e venti campeggiatori si disposero a raggiera lì attorno, con la faccia rivolta verso il falò. Comparve un cartello: “Non disturbate le mucche di Max, lasciatele muggire in pace”. “Ci sentiamo così uniti”, disse un ventenne.

Il sabato pomeriggio la musica ricominciò con un gruppo di Boston, i Quill. Nel tentativo di farsi notare, inizialmente lanciarono le loro maracas tra il pubblico: non ricevendo reazione, cominciarono a gettare tra la gente qualsiasi stronzata su cui riuscissero a mettere le mani. Country Joe MacDonald fece un set acustico solista, dedicando il primo brano a Janis, e poi strappando un urlo selvaggio al pubblico quando urlò: “Datemi una F” – risposta – “Datemi una U” – risposta – “Datemi una C” – risposta – “Datemi una K” – risposta. “Ora fate lo spelling!”. Il grido risuonò per almeno venti chilometri. John Sebastian, vestito con quelli che sembravano essere dei pantaloni alla caprese, attaccò con How Have You Been My Darlin’ Children, While I Have Been Away. “Vi amo”, disse ai suoi adorati bambini, che lo applaudirono di rimando. Si erano stufati di lui, ma era di nuovo uno di loro, e gli diedero ciò che gli era dovuto.

Keef Hartley, di Londra, fece uno show pesante e sfacciato; la Santana Blues Band infiammò il pubblico; solo la Incredible String Band negò alla folla la sua dose di casino. Tra un set e l’altro, il tecnico luci e supervisore di produzione Chip Monck si impadroniva del palco, facendo annunci e lanciando segnali di distensione: “Lisa Freytag è attesa subito all’ospedale per incontrare Ron”. “C’è una bambina di due o tre anni al punto di primo soccorso della Hog Farm, e non è molto felice”. “Frank Conroy è andato a prendere l’auto: c’è stata un’emergenza a New York”. “Paul Andrews, Mike ha bisogno delle sue pillole e ti aspetta dove vi siete visti ieri”.

Al tramonto i baldanzosi Canned Hit salirono sul palco, incitando la folla fangosa e sudata per l’intera durata del loro concerto. Arrivarono anche le telecamere: il cameramen e Bob Hite, entrambi con la testa rovesciata all’indietro, uno per filmare e l’altro per cantare, erano bacino contro bacino, come in un coito. Dietro di loro, in scena, Janis Joplin stava in piedi immobile, a bocca chiusa. Grace Slick, in bianco, era immacolata. Gli altri Airplane e il loro seguito sedevano con lei sul palco, nonostante le richieste di andarsene degli stage manager, piluccando delicatamente grappoli d’uva e sorseggiando succo di lime da bottiglie di champagne Garnier. Quelle sì che erano le star. Ma la vera Star ancora non era comparsa. C’erano molte speculazioni al riguardo. Arriverà. No, è in Europa. No, è a casa. Non verrà perché è malato. Ma potrebbe arrivare comunque, no?

Volente o nolente, Bob Dylan era la presenza che aleggiava sui tre giorni di raduno. Che ne fosse consapevole o meno, era il decano di questa tribù urbana in fuga dalla città anfetaminica. Anche se non aveva imposto uno standard, si era immolato per diventarlo, e il tam-tam che parlava di WOODSTOCK, il rifugio di Dylan, WOODSTOCK, il territorio di Dylan, WOODSTOCK, che ha riportato Dylan a casa, era più responsabile di questa migrazione umana di massa di qualsiasi pubblicità o promozione. Ma non apparve mai. Era in partenza per l’Europa, ed era salpato a bordo della Queen Elizabeth il giovedì. Ma suo figlio si era ammalato seriamente e, insieme alla famiglia, era tornato indietro dalla nave per far ricoverare il bambino in ospedale.

Mentre l’oscurità trasformava la folla in un blocco monocromatico, i Canned Heat saltarono sul palco suonando On the Road Again, con i riflettori che sfarfallavano sui folli arrivati fin lì in pellegrinaggio, illuminando braccia alzate fino alla cima della collina più lontana, come stuzzicadenti su uno sfondo di alberi in miniatura. Con l’avanzare della notte, arrivò la battaglia delle band: i Grateful Dead, tesi dopo la performance dei Canned Heat, si arrampicarono fino a uno stato di limbo, nella speranza che il pubblico li raggiungesse; non lo fece. I Creedence Clearwater furono cristallini e stringati; una statica Janis Joplin scorrazzava con Snooky Flowers e la sua backing band; Sly and the Family Stone, al di là della loro aura di grandezza, vinsero la sfida, alzando l’asticella fino a una stralunata, magnifica stratosfera.

Gli Who salirono sul palco dopo che il road manager John Woloff, non volendo correre rischi, raccolse 11.200 dollari per la loro successiva performance. Tra le nebbie del loro live, il leader del partito pacifista Yippie, Abbie Hoffman, salì sul palco, afferrò un microfono e annunciò che quel festival non aveva ragion d’essere finché il leader del Black Panther Party, nonché manager degli MC-5 John Sinclair, marciva in prigione. Pete Townshend lo spinse via dal palco a colpi di chitarra. Questo è il rapporto tra rock e politica. Quando un cameramen si avvicinò a Roger Daltry, Townshend lo cacciò a calci in culo. Entrambe le volte non ci furono proteste. La chitarra di Townshend era intatta, comunque, il che gli permise di sfasciarla in mille pezzi mentre il sole sorgeva dietro di lui. Alle 8.30, sotto un sole splendente, i Jefferson Airplane traghettarono il felice e stanco pubblico verso la conclusione.

La domenica mattina, gli elicotteri dell’aeronautica trasportarono altri 140 chili di cibo e i residenti della contea di Sullivan, che a un certo punto erano dell’idea di lavarsene le mani dell’intero evento, integrarono con delle donazioni. A Monticello furono preparati 30.000 panini dalle donne del Jewish Community Center (un conto sono gli hippie sporchi, ma i ragazzi affamati sono un altro paio di maniche) e furono distribuiti dalle suore del convento di St. Thomas. L’organizzazione del festival sborsò 10.000 dollari per affittare degli elicotteri che volassero fin lì, portando cibo per i rivenditori in emergenza e per gli affamati membri dello staff. Il guru d’ufficio del festival, l’allevatore di mucche Yasgur, raccolse grandi quantità di burro e formaggio, finché non gli fecero notare che nessuno aveva qualcosa su cui spalmare il burro. A quel punto un suo parente arrivò con un’automobile carica di fette di pane. Anche se c’era ancora carestia e quegli aiuti non erano certo un banchetto, era comunque un sollievo per la mente.

“Ieri sera la gente fumava così tanta erba che potevi sballarti anche solo restando lì seduto a respirare”, disse un diciannovenne dell’università dell’Ohio al New York Times. “Arrivavi al punto che non ti andava neanche più di farti un tiro”. L’articolo spiegava poi che “’erba’ significa marijuana e ‘sballarsi’ significa inebriarsi di essa”. Ciliegina sulla torta, oltre a tutte le altre notizie, il giornale riportava anche che un loro breve sondaggio aveva rivelato che il 99% del pubblico fumava erba. Per i presenti la vera domanda era da dove arrivasse, considerata la penuria di marijuana che era stata ampiamente sbandierata. Sicuramente ce n’era a profusione, ed era facilmente accessibile ovunque.

La buona riuscita dell’evento si rifletteva anche nel fatto che erano stati effettuati solo pochi arresti sul terreno della fattoria. In tutto ci furono solo un centinaio di blitz, e solo una dozzina di essi nell’area del festival. “Non vogliamo fare muro contro muro”, disse Louis Ratner, lo sceriffo della contea di Sullivan. Un sergente di polizia rivelò ancora più esplicitamente: “Per quanto ne so, quelli della narcotici non stanno arrestando nessuno per l’erba. Se lo facessero, non ci sarebbe abbastanza spazio per tenerli in cella né nella contea di Sullivan, né nelle tre contee confinanti”. E la preoccupazione e la rabbia per la “minaccia della droga” fu pari alla meraviglia per la “gentilezza”, la “buona educazione”, l’”allegria”, la “mancanza di violenza”. Nessuno fece mai un collegamento tra le due cose.

La maratona della domenica fu aperta da Joe Cocker: le sue dita erano come farfalle epilettiche, la sua voce era rude e commovente, ma grigia piuttosto che nera, riportandoci all’assenza di artisti R&B. Come succede nella maggior parte dei festival, il bianco è il colore vincente. Niente Sam and Dave. Niente Wilson Pickett. Niente Stevie Wonder. Niente Aretha. Niente Temptations. Niente Fats Domino. Il che è forse comprensibile, visto che la maggior parte del pubblico è bianca. Ma non è spiegabile, se si pensa che un concerto nereggiante come quello di Cocker fosse l’alternativa offerta. Ma il festival non nasceva come un’esperienza musicale che espandesse gli orizzonti. Con la sua strombazzata verve under-30, il festival e i quattro uomini che lo hanno allestito si accontentava di promuovere star di case discografiche già affermate, con qualche nuovo talento, bianco. Anche se la merda per ragazzini riuscì comunque a trascinare tutti nel fango, ad aspettare da 40 minuti a un’ora per il successivo artista sul palco, chiunque fosse.

Domenica pomeriggio la tabella di marcia rallentò ulteriormente, a causa di un altro forte temporale scoppiato, mentre Joe Cocker finiva di cantare. Il pubblico attese imperturbabile sotto il diluvio, ballando su musica preregistrata, finché Country Joe and the Fish salirono sul palco, offrendo un assolo di batteria sfacciatamente vitale. Uno dei fan si adeguò alla loro esuberanza e cominciò a ballare una hula psichedelica. Senza perdere un colpo, si spogliò da tutti i suoi vestiti e ondeggiò al ritmo della propria gioiosa melodia. Tra il pubblico altri due giovani, uno bianco e uno nero, si liberarono delle proprie inibizioni insieme ai propri abiti e, con i cazzi che dondolavano al vento, coreografarono la loro personale danza della pioggia.

Il promoter Mike Land, scegliendo l’unica opzione possibile a parte l’isteria, se ne stava ammutolito nel backstage, annegando nei suoi problemi. Con i biglietti a 7 dollari a concerto, e a 18 per tre performance, erano stati incassati 1 milione e 300mila dollari di prevendite. Ma quando alla fine si era capito che non ci sarebbero stati tornelli da varcare per accedere al festival, non c’era più modo di sbigliettare oltre. “Questo probabilmente diventerà il concerto gratuito più grande di tutti i tempi”, disse il direttore di produzione John Morris. Oltretutto, il numero di persone che si era presentato aveva mandato all’aria qualsiasi piano o budget per recuperare la situazione. Il costo degli elicotteri era di decine di migliaia di dollari. I rivenditori di cibo, con tutti i problemi che avevano avuto, dichiararono che non avrebbero più condiviso con l’organizzazione i loro guadagni. E c’erano comunque anche i costi del rifornimento di vivande per delle quantità ben superiori a quelle che potevano gestire. Alla fine le spese ammontavano a due milioni e mezzo di dollari. I creditori calarono sugli uffici dell’organizzazione pretendendo contanti o assegni certificati.

Il ventiseienne Arthur Kornfeld, il ventiquattrenne Mike Land, il ventiseienne Joel Rosenman e il ventiquattrenne John Roberts dissero che tutti sarebbero stati pagati. I dettagli sarebbero stati divulgati in seguito, annunciarono, mentre sottolineavano fermamente l’importanza sociale dell’evento e della cultura giovanile, e il suo successo sociologico. E il giovedì successivo, in una conferenza stampa in un attico di Manhattan, annunciarono che sì, sarebbe andato tutto a posto. I debiti sarebbero stati saldati “con l’assistenza delle banche… alcuni dei responsabili hanno solide relazioni con le banche”. (Il responsabile con la relazione più solida è John Roberts: la sua famiglia è proprietaria di una catena di profumerie e drogherie, ed è a capo di un piccolo gruppo di investimento. Il suo patrimonio personale, secondo alcuni osservatori, sarà messo a disposizione dei creditori). Inoltre, dissero, i diritti connessi per film, dischi e libri sono di proprietà della Woodstock Ventures, Inc.: “Presto arriveranno degli annunci su futuri film e dischi”. E davanti a una selva di microfoni, con la voce a malapena udibile, mentre si rigirava una sigaretta tra le dita Mike Land ammise che, oh oh, ci sarà un’altra Woodstock Music and Arts Fair l’anno prossimo. Il 21, 22 e 23 agosto. Forse addirittura a Bethel. Se si riuscirà a migliorare la viabilità.

La pioggia smise, il palco fu asciugato da tutta l’acqua e il mostruoso carrozzone tornò letargicamente ad avanzare nella notte. Alle 22.30 i Ten Years After avevano ormai terminato il loro concerto, e Country Joe and the Fish il loro. Furono seguiti da The Band, attesissima sia per la possibilità che Dylan facesse la sua comparsa, sia per il loro tanto decantato ma largamente misconosciuto talento. Le persone che assistevano allo show dal palco furono più benevole con il loro set rilassato di quanto non lo fosse il pubblico di fronte a loro, finché non si lanciarono in This Wheel’s on Fire, che convinse la gente a chiedere il bis, forse in omaggio al loro patrono, forse perché ancora speravano nella comparsa di Dylan.

Johnny Winter si staccò dal suo classico country blues, con uno sforzo apprezzato se non addirittura ben accetto, e alle tre del mattino Crosby, Stills, Nash and Young fecero la loro seconda apparizione in assoluto. La Paul Butterfield Blues Band, che non era stata annunciata e quindi non era attesa dall’ormai calante moltitudine che assomigliava a un campo profughi devastato, suonò per due ore, stagliandosi contro il cielo rischiarato dall’aurora. Sha Na Na, un collettivo di dodici persone dalla Columbia University, seguì a ruota, limitando la loro nostalgia per i classici degli anni ’50 a una mezz’ora di set. Alle otto del mattino la folla esausta non poteva tollerare le loro delicate bizzarrie.

E finalmente, alle 8.30, Jimi Hendrix, in bianco e turchese, in velluto e pelle scamosciata, accompagnato da Mitch Mitchell alla batteria, Larry Lee alla chitarra ritmica, Jerry Velez alle percussioni, Bill Cox al basso e Juma al flauto, finì col botto con una chiusura di due ore, che si concluse con l’inno americano, Taps e Hey, Joe. Meno di 30.000 persone assistettero a questo anelito finale, e molti di loro si dispersero nel traffico ora scorrevole, che trasmetteva il disordine di una civiltà che aveva esaurito il proprio arco immortale in tre giorni. Spazzolini da denti, sacchi a pelo, profilattici, torsoli di mela e bucce di banana e pane sbriciolato, auto abbandonate, perse o danneggiate, pantaloni e cinture e sandali, pagine di giornale infangate che stavano già sbiadendo nel debole sole. Un velo di nebbia si innazalzava dai campi fradici e verdeggianti, cancellando i sorrisi. L’immobilità del disorientamento.

Era finita.