Lo confesso: per me Animals sta al top degli album dei Pink Floyd, sopra di lui solo il glorioso incipit di The Piper at the Gates Of Dawn (e si può capire, senza il pifferaio non ci sarebbe stata l’arte floydiana che conosciamo). Cosa dite? E allora dove piazzo The Dark Side of the Moon o Wish You Were Here? E The Wall, Ummagumma, Meddle? Al top anche loro, ma in posizione leggermente più bassa rispetto a Animals.

Cercate di capirmi, Animals è davvero diverso, speciale, unico. È una bomba che ancora oggi fa sentire la eco della sua esplosione. E, credetemi, chi scrive è uno che da sempre sogna sulle ali della chitarra di David Gilmour e sui morbidi tappeti di organo di Richard Wright, che si commuove ogni volta che ascolta le quattro note di Shine On You Crazy Diamond e che dà di matto quando parte Echoes. Ma Animals è qualcosa in più, con dentro quei tre brani (più due brevi intro e outro) lunghi e proteiformi, di una bellezza e di una potenza che non temono avversari.

È proprio questa potenza che mi fa preferire Animals, perché non ho mai sottovalutato la brace che cova sotto la superficie della musica floydiana, quell’energia compressa che arde e non si spegne mai, fatta di alienazione, denuncia sociale, pazzia, ira. Ira che deflagra proprio nel loro decimo album, il disco più sottovalutato dei nostri (insieme al parimenti assoluto The Final Cut), pubblicato in piena epoca punk, quando i Floyd sono visti come un pugno in un occhio dalle giovani generazioni traforate di spille da balia. Ma diciamolo una volta per tutte, con buona pace di coloro che indossavano t-shirt con scritto “I hate Pink Floyd”, se c’è un album visceralmente e schiettamente no compromise è proprio quello realizzato dai Floyd nel ’77.

Non siete ancora convinti? Ok, andiamo di comparazione e facciamo un passo indietro, ai già citati best seller. Nel 1973 c’è The Dark Side of the Moon, il disco che anche le pietre conoscono, i Pink Floyd in piena maturità che uniscono la psichedelia dei primi tempi e il prog rock della fase Atom–Meddle a un certo afflato pop tutto loro. Infarciscono poi il tutto con testi che richiamano alla follia latente dell’essere umano, suoni che paiono scaturire da uno spazio interiore insieme a una musica spesso carezzevole e liquida (ma anche decisamente fuori, come in On the Run), che guida l’ascoltare in maniera delicata tra i meandri della pazzia. Bellissimo, fantastico. Ma qualcosina manca. Forse tutto è un po’ troppo levigato ad arte.

Andiamo avanti: Wish You Were Here due anni dopo segue la scia, con lunghi tratti ampi e dilatati nei quali affiora tutto il disagio di una perdita. I Pink Floyd continueranno nel tempo a scontare una colpa: quella di avere abbandonato colui che aveva donato alla band una visione, l’uomo che aveva piantato i semi di un percorso poi egregiamente sviluppato nel corso degli anni. Il ragazzo pazzo che un giorno si era deciso di non passare a prendere, che si era lasciato ad aspettare sotto casa tirando dritto. Perché la macchina doveva andare avanti a qualsiasi costo, l’ambizione era alle stelle, non c’era tempo di attendere chi era più fragile, chi da questa macchina cominciava a essere stritolato. In Welcome to the Machine e in Have a Cigar si sente che qualcosa sta iniziando a incrinarsi, persino il sommesso e commovente requiem della parte 9 di Shine On You Crazy Diamond (la perfetta marcia funebre per la dipartita di Syd, 31 anni prima che il triste evento accada) lascia un senso di quiete prima della tempesta. Ci avviciniamo.

Ci sono questi due e poi ci sarebbe l’allucinogena creatività di Ummagumma, il sublime delirio di The Wall, il triste e bellissimo commiato di The Final Cut (il punto in cui i Floyd dovevano chiudere baracca & burattini, no way), il viaggio di Meddle, l’epica di Atom Heart Mother… Tutto fantastico, ma Animals è un’altra cosa. Animals non è ampio, non è carezzevole, non è levigato, non è spaziale. Animals si fa catalizzatore di tutto il disagio e l’incazzatura accumulati, trasuda malessere in ogni nota, è denuncia sociale, pugni in faccia, sporcizia e bastonate. L’umanità ridotta a cani, pecore e porci, una delle più incisive invettive contro la debolezza degli uomini pronti a farsi sopraffare dal più scaltro. E la musica segue questo istinto: cruda, acida, ma non in senso psichedelico, lascia in bocca un gusto acre. Animals è stridente, mai ruffiano, nichilista all’eccesso. Roger Waters è più furioso che mai, da una parte è certo che l’umanità sia alla frutta, che meriti in pieno di essere schiavizzata da cani e porci, dall’altra cerca un riscatto, si augura che la musica possa ancora essere utile a trasmettere speranza, a diventare arma di rivoluzione. Per questo sua afflato Animals si distingue dagli altri dischi, bellissimi, piacevolissimi, ma non così infuocati, non con così tanta forza dentro, quella che Roger Waters continuerà fino a oggi a trasmettere al suo pubblico.

Nonostante Animals sia parto quasi solipsistico del bassista, gli altri non si fanno pregare per darci dentro. Nick Mason picchia furioso le pelli, lo stile è il solito, ma l’energia ha un quid in più rispetto a Dark e Wish. Qui ci sono da tirare fuori le palle e pestare sodo e Mason si dimostra all’altezza. Stessa cosa Rick Wright, meno evanescente che in passato, capace di fare ruggire alla grande il suo Hammond e lanciare i sintetizzatori nella devastante atmosfera di rabbia e smog che il disco evoca fin dalla copertina, con quella iconica e allucinante Battersea Power Station che pare una cattedrale gotica, nuovo tempio dell’umanità belante mentre dal cielo veglia la divinità suina.

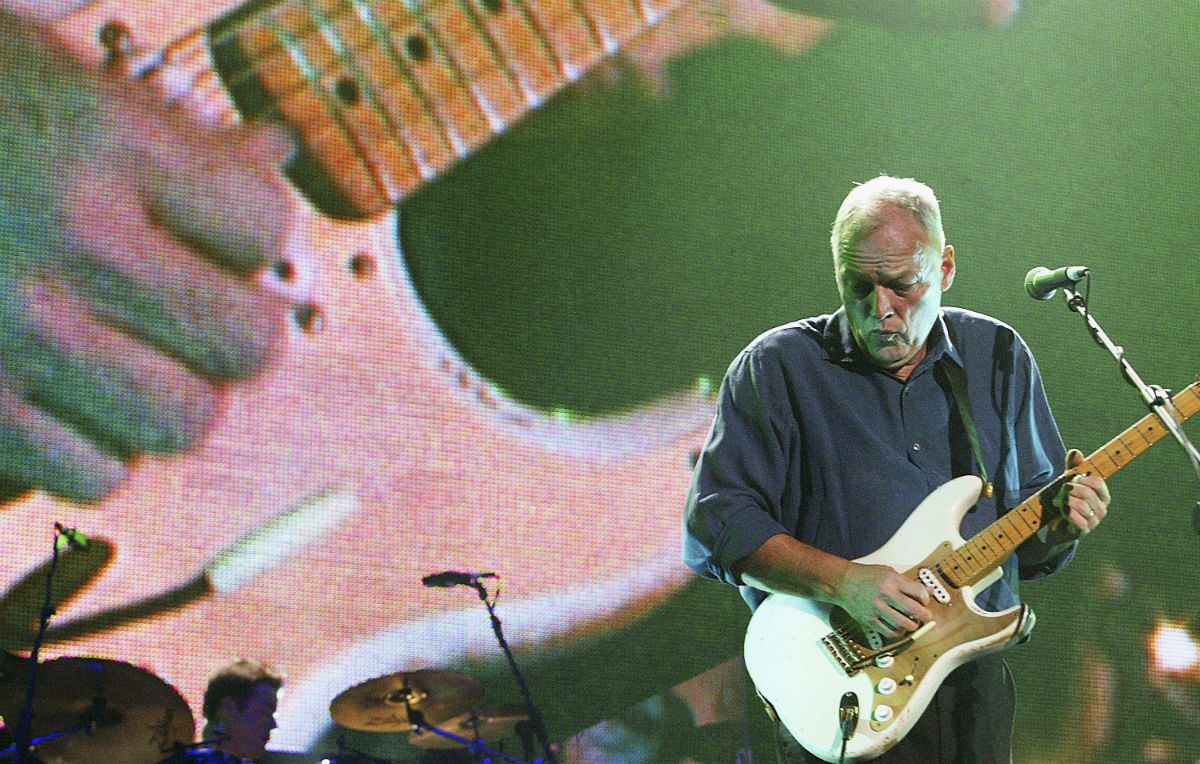

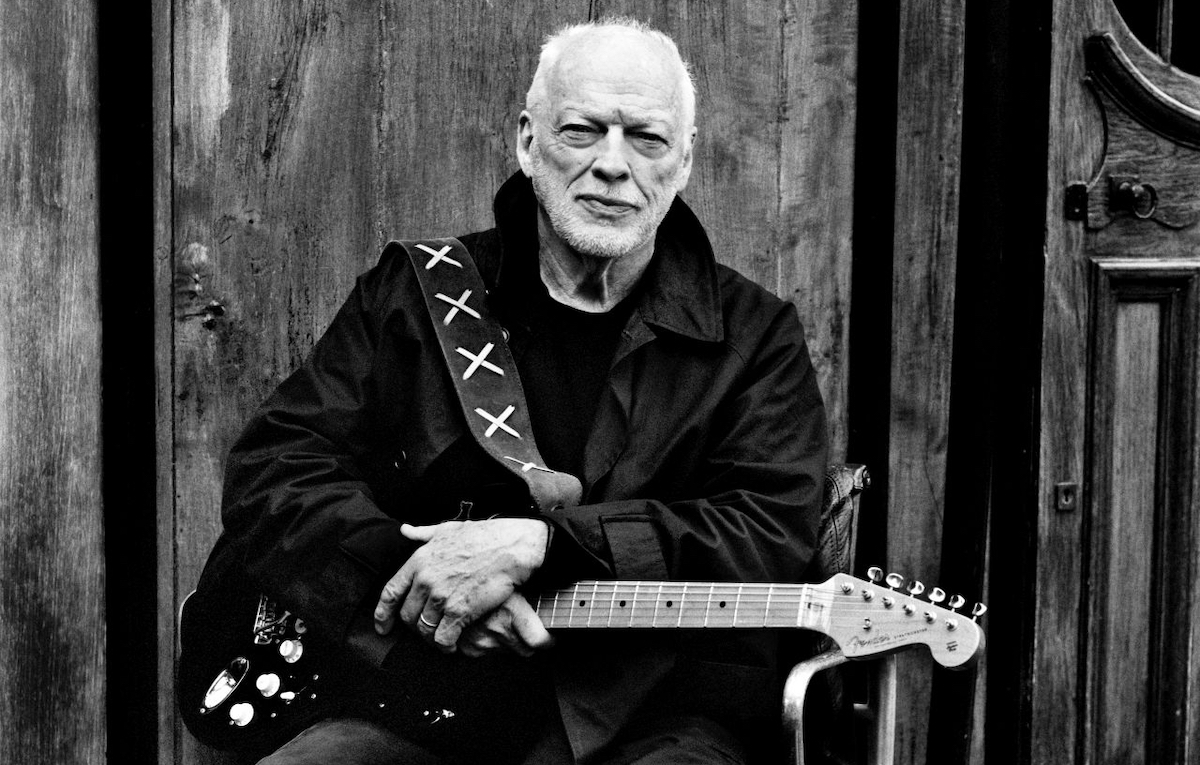

David Gilmour fa storia a sé, con ritmiche e assoli più grezzi, a contatto con la terra. Svise paurose in Dogs e aperture da brivido mentre nei lunghi minuti della suite il tempo cambia spesso. Poi ci si ritrova in quell’oasi disturbante a metà brano, con il latrare lontano dei cani e la chitarra che urla a mettere in scena una Echoes dei bassifondi. E Waters. Non sappiamo se suoni il basso nel disco, probabilmente lo fa Gilmour che in studio è più preciso, ma la botta è mantenuta; mazzate sulle note gravi che ce lo vedo nel vetro dello studio Roger che incita il chitarrista a darci dentro a suon di “fuck”. Infine la voce, il bassista scrive come Dante nell’inferno della modernità, scrive parole che sembrano vetri rotti, vomita un canto più slabbrato che mai. Anche Gilmour fa una parte in Dogs, ma lo sento che non è totalmente a suo agio con quei testi. Di indole più tranquilla, non vede il mondo come selva animalesca, è costretto a interpretare un ruolo che non gli appartiene. Ma funziona lo stesso, il brano è così bello che poteva cantarlo chiunque e avrebbe retto. Quando poi è raggiunto da Waters è l’apoteosi.

Sul lato B ancora tanto veleno in corpo. I Floyd autori del disco languido per eccellenza, il Dark Side che più nel tempo è stato usato per le pratiche amorose, diventano quasi fastidiosi, ma è un sublime gesso sulla lavagna. Roger oramai è salito definitivamente in cattedra e ci da dentro con Pigs (Three Different One), il miglior funky-Floyd della storia: torrido, sensuale, brutale. Segue Sheep, una One of These Days dissennata con Gilmour che sul finale si scatena in un pattern di accordi da far venire giù tutto. L’epilogo è i due tempi di Pigs on the Wing che apre e chiude: Waters da solo con la chitarra acustica ci spiega che non c’è via d’uscita, in un mondo di bestie tu devi soccombere e morire male. Finirà con uno sputo e un muro.