Rob Reiner ha firmato un gran numero di classici, i film che guardiamo e riguardiamo, quelli che non smettiamomi di citare, quelli che accompagnano le nostre vite. Sarebbe diventato in ogni caso una leggenda anche se si fosse fermato al primo film che ha diretto: This Is Spinal Tap. Per qualcuno è il suo capolavoro assoluto, una delle commedie più divertenti mai uscite, ma anche un film che nessun altro avrebbe potuto realizzare. Reiner era all’inizio, ma il suo genio era già tutto lì, in Spinal Tap. Ha dettato il tono del resto della sua carriera.

Reiner è diventato famoso alla fine degli anni ’80, ma ai tempi di Spinal Tap non era che una vecchia gloria della tv, una star da sitcom anni ’70 che cercava di fare un film, una meteora ormai fuori tempo massimo e già questo spiega perfettamente il senso del film del 1984, un insuccesso commerciale, una commedia a basso budget su un gruppo metal perso negli anni ’80, bruciato da sesso, droga e rock’n’roll. Nessuno poteva immaginare che quella pellicola avrebbe dato il via a una sequenza pazzesca di successi hollywoodiani.

È quindi giusto, per quanto tragico, che il suo ultimo film sia stato il sequel Spinal Tap II: The End Continues, uscito in America a settembre. Ha dato il via e ha chiuso la carriera con ritratti divertenti ma anche pieni di compassione di gente dello spettacolo illusa e sbandata, senza però mai prenderla in giro. È questa combinazione di arguzia ed empatia che ha definito il lavoro di Rob Reiner fin dal principio, quando stava girando la leva del volume per portarlo a livello 11.

Spinal Tap è ancora oggi il film più divertente, più vero e più onesto mai realizzato sul rock e su chi vive per esso. La sua forza sta nel modo in cui racconta con affetto certi dettagli emotivi e questo fin dalla gag iniziale, quando i roadie sollevano il teschio gigante. Il film lo racconta come un rituale sacro, per quanto esilarante e ridicolo. Non è stato certo il primo mockumentary della storia, era un genere comico consolidato da decenni, e non è stato il primo finto documentario rock (All You Need Is Cash dei Rutles risale al 1978, anche se all’epoca pochissimi lo avevano visto). Nulla però poteva competere con Spinal Tap per realismo comico e impatto emotivo. Al confronto, tutto il resto era una minuscola Stonehenge.

E non funzionerebbe senza il gusto di Reiner per i dettagli e senza la sua presenza sullo schermo nei panni del regista Marty DiBergi. È il tipo burbero, credulone e imperturbabile che tiene assieme tutto mentre intervista Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer. Un po’ come il padre, il leggendario Carl Reiner che faceva dei numeri comici con Mel Brooks, Rob Reiner era lo straight man brillante, in grado di far sembrare gli altri ancora più divertenti. La scena in cui il guitar hero interpretato Guest, Nigel Tufnel, con la gomma in bocca, mostra la sua preziosa collezione di chitarre e si vanta degli ampli che arrivano fino a livello 11 è grandiosa solo perché Reiner lo prende dannatamente sul serio. Nessun altro sarebbe stato in grado di farla funzionare così.

Ho visto Spinal Tap al cinema da adolescente. Era il 1984 e in sala c’erano forse altri otto ragazzi, tutti metallari. Ero andato con un amico il sabato pomeriggio in cui era uscito perché eravamo convinti a ragione che non sarebbe rimasto a lungo nelle sale. Non ho mai riso tanto al cinema, forse solo con Pulp Fiction. Stiamo stati tra i pochi e fortunati spettatori che hanno visto il film senza sapere già tutte le battute (il lunedì dopo siamo andati a scuola e abbiamo spoilerato il film agli amici a pranzo, ripetendo ogni singola gag, forse il momento di maggiore popolarità che abbia mai avuto al liceo).

Abbiamo riso tutti vedendo Reiner nella scena iniziale, perché per noi era Mike “Meathead” Stivic, il genero hippie della sitcom danni ’70 Arcibaldo (All in the Family). Ci è voluto un po’ per capire che stava interpretando un altro ruolo. «Sono un filmmaker», dice in camera. «Faccio un sacco di pubblicità. Il cane che insegue la diligenza sotto al lavello? Era roba mia!» (si chiamava Chuck Wagon). È la chiave d’accesso alla comicità del film. Anche dal modo in cui li chiamava Tap si capiva che aveva una buona conoscenza di certi tic dei fan. Non solo li conosceva, ma li prendeva sul serio. «Ho colto al volo l’occasione di realizzare il documentario o se volete il rockumentary che state per vedere», dice. «Volevo catturare le immagini, i suoni, gli odori di una band rock che ci dà dentro in tour… ma vabbè, basta con le chiacchiere». Let’s boogie, davvero.

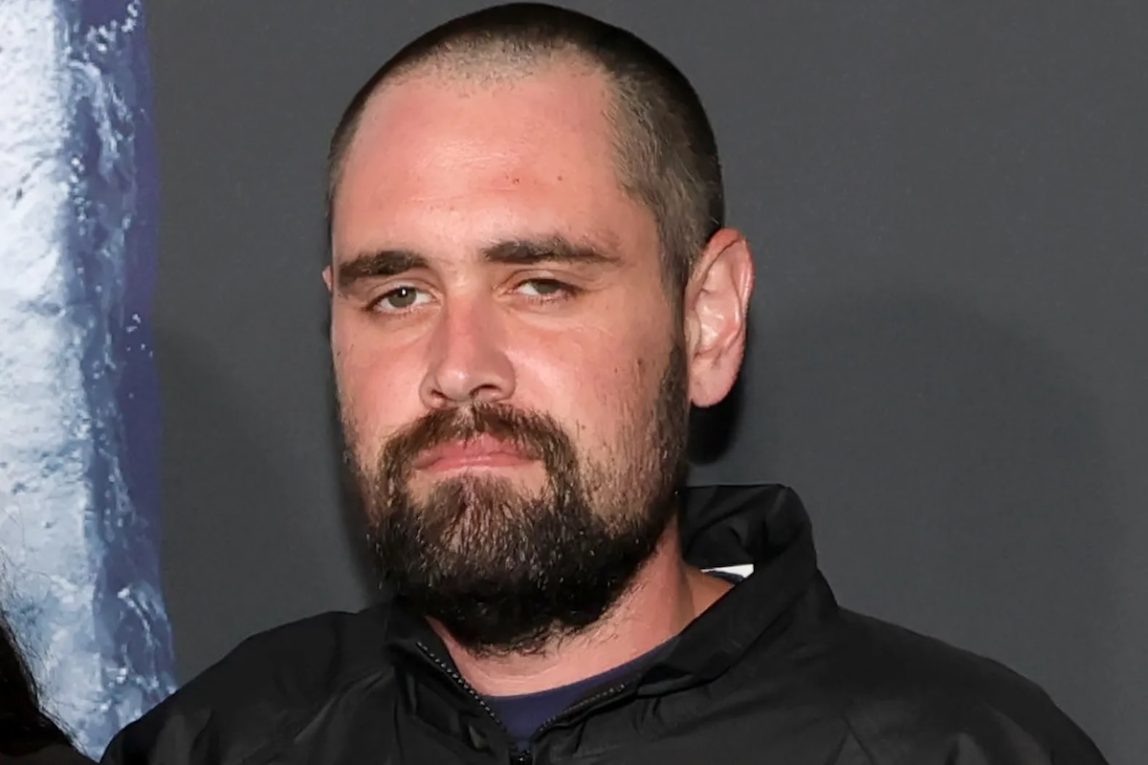

A chiunque abbia pagato il biglietto del cinema per vedere Spinal Tap all’epoca – e non eravamo in molti – è venuto in mente Meathead, ma grazie al film abbiamo fatto la conoscenza di un Reiner diverso e adulto, l’uomo burbero, barbuto e cordiale che avremmo poi visto. Ha sempre avuto una presenza comica straordinaria, in grado di di elevare qualsiasi film in cui è comparso, ad esempio il commercialista di The Wolf of Wall Street («Che tipo di prostituta accetta le carte di credito?») o lo stronzo cinico di Pallottole su Broadway, quello che dice a John Cusack che è divorato dal senso di colpa. «Sono economico, puntuale e so le battute. Non creo problemi ai registi, sono l’attore perfetto», ha detto nel 2007. Era uno dei pochi registi che si divertivano a essere una celebrità.

È iniziato tutto con Arcibaldo, la sitcom più riuscita, nota e influente degli anni ’70. In uno degli episodi più noti, Rinchiusi, lui e il suocero con simpatie di destra Archie restano chiusi insieme in un deposito per tutta la notte e può quindi ascoltare i racconti terrificanti del vecchio sull’infanzia povera ai tempi della Grande Depressione, quando andava a scuola con uno stivale solo. Il modo solenne in cui Reiner gli dice «buonanotte, Shoebooty» ti può restare dentro per tutta la vita.

C’era il rischio che venisse identificato per sempre con quel ruolo e a volte ammetteva di sentirsi intrappolato. «Se vincessi il Premio Nobel, scriverebbero “Meathead vince il Nobel”», ha detto nel 2007. «Non riuscirò mai a scrollarmi di dosso quel ruolo». E invece è diventato una nota a piè di pagina nella sua carriera che inizia con Stonehenge e le battute sulla sex farm di Spinal Tap.

È stata la dichiarazione più personale che abbia mai fatto come regista. Proprio i membri della band, Reiner era una star in declino che non credeva di avere un futuro. E invece è stato il momento di svolta, il suo personale «speriamo vi piaccia la nostra nuova direzione». Rivedendo oggi il film, colpisce quanto siano giovani i musicisti della band. Hanno poco più di 30 anni, eppure si considerano già sorpassati e consumati da anni passati a macinare chilometri in tour. Come The Last Waltz, è un film su rocker stanchi del mondo, convinti di aver visto tutto e increduli di essere ancora lì a raccontarlo. Eppure sono solo dei ragazzi, ignari del fatto che il lavoro più duro debba ancora cominciare. È gente allo sbando nei primi anni ’80, quando il metal sembrava ancora un residuo degli anni ’70 e non c’era motivo di pensare che sarebbe durato per sempre, come del resto è successo al film.

Scoprire Spinal Tap da adolescenti è un rito di passaggio perché è il tipo di film che ti accompagna per tutta la vita. E questo perché, in realtà, parla della disperazione della mezza età. È un racconto senza tempo di amici che invecchiano, bloccati in abitudini stantie, rassegnati a rendimenti sempre più scarsi, che mettono in imbarazzo le fidanzate degli altri, preoccupati di aver fatto scelte stupide da giovani per sembrare cool e di doverne ora pagare il prezzo per il resto della vita facendo la figura dei clown. Col tempo cambia il modo con cui lo guardi, da adulto ti fa un altro effetto.

Quell’estate sono stato a vedere gli Spinal Tap dal vivo nel loro breve tour nei club. Era un concerto pomeridiano, di sabato, al Channel di Boston, un buco dove di solito andavo per sentire dell’hardcore. Mi sono sorpreso a vedere quanti altri ragazzi si erano presentati cantando tutti insieme Big Bottom mentre aspettavano che le porte si aprissero. Come sempre al Channel, il tetto perdeva, così l’acqua gocciolava sul palco e l’audio continuava a saltare. È stato comunque uno show pazzesco. I Tap hanno aperto con un frammento del vecchio pezzo anni ’50 Pretty Little Angel Eyes per proseguire con gli inni del film, Sex Farm, Stonehenge, Heavy Duty, Tonight I’m Gonna Rock You Tonight, più il loro successo anni ’60 Listen to the Flower People, rifatto ironicamente in chiave reggae.

Ripensandoci ora, è difficile immaginare quanto dovesse essere deprimente per la band vera e propria suonare per un mucchio di ragazzini in pieno pomeriggio (e la sera, di nuovo, per il pubblico over 21). In un certo senso, deve essere stato come essere dei burattini degli Spinal Tap e in fondo è proprio questo il senso del film.

Rob Reiner non era un musicista, né un rocker (è l’unico film anche solo vagamente rock che ha fatto). Ma era un figlio di Hollywood, con un padre famoso in tv, cresciuto sapendo che cosa significa fallire nello show business. Come molti comici degli anni ’70, era ossessionato dalla figura tragica del cantante finito a Las Vegas. Quando ha presentato uno dei primi episodi di Saturday Night Live, ha inaugurato la routine del crooner che Bill Murray avrebbe poi sviluppato brillantemente nel personaggio di Nick. Capiva dunque il dilemma degli Spinal Tap ed è per questo che è riuscito a dare un tocco compassionevole ai rocker incarnati da Guest, McKean e Shearer. Ed è per questo che è stato così commovente vederlo riunire di nuovo la band quest’anno per Spinal Tap II, un sequel sulla reunion del gruppo. Come l’originale, esilarante e toccante allo stesso tempo.

I film di Reiner funzionano perché lanciano uno sguardo su cosa significa essere umani. C’è questo momento stranissimo in Il presidente – Una storia d’amore, il film del 1995 che ho visto più volte di qualsiasi altro di Reiner, tolto Spinal Tap. Il presidente Michael Douglas è in riunione con lo staff nello Studio ovale e la sua addetta stampa (Anna Deavere Smith) fa una battuta cinica sulla morte della moglie: «Non abbiamo sbagliato a mostrarti come un povero vedovo». Si scusa inorridita non appena la battuta le esce di bocca. Lui la prende con eleganza, ma dopo la riunione, quando lei esce dal suo ufficio, c’è un primo piano sul volto straziato di lei. Si chiede se deve tornare a scusarsi nuovamente o se magari il Presidente se ne dimenticherà; rimugina sul perché lo ha detto; se questo significa che lei è un fallimento come essere umano. È uno squarcio sul suo dolore: uno o due secondi di primo piano di Smith, poi la cosa non viene più menzionata.

È strano quanto spesso penso a quella scena. Non riesco a ricordarne un’altra simile in nessun film. Ancora oggi, dopo trent’anni, mi preoccupo per lei. Dice molto di quanto Reiner fosse sintonizzato sulle complicate, disordinate sfumature delle relazioni umane. È così che nascono classici come La storia fantastica e Harry, ti presento Sally…, un tocco che Reiner già aveva in Spinal Tap. Addio a uno dei più grandi di sempre.