«Chi vincerebbe in una lotta tra Lemmy e Dio?».

«Lemmy!».

«No. Risposta sbagliata!».

«Dio!».

«No idiota, era una domanda trabocchetto, perché Lemmy è Dio».

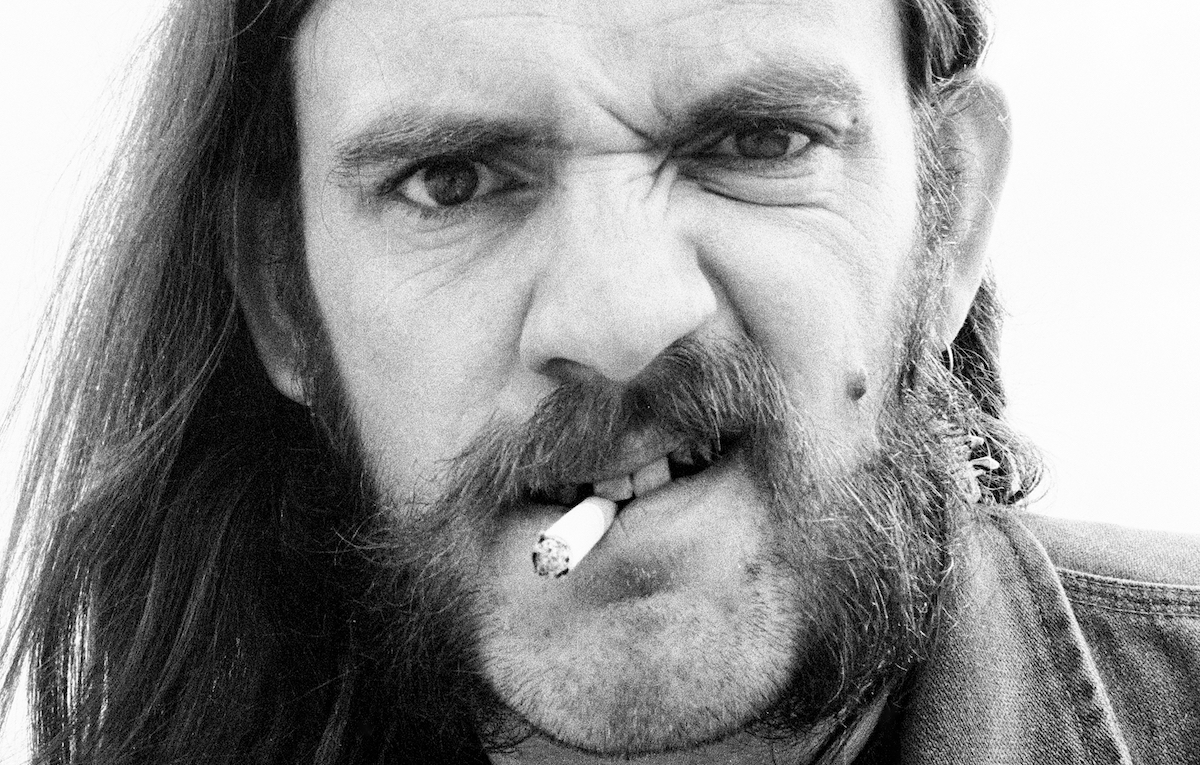

Nel 1994, in Airheads, un talent scout incapace di dare la risposta giusta all’indovinello posto da un giovanissimo Brendan Fraser si condanna con le proprie mani all’inferno del ridicolo. Al di là di un cast davvero notevole, la commedia rock’n’roll diretta da Michael Lehmann resta tutt’oggi trascurabile, ma diceva una verità assoluta nel settore musicale: Lemmy Kilmister era il nume tutelare di qualsiasi disgraziato convinto di poter vivere on the road. Badate bene: non di avere successo in quel mondo, ma semplicemente di farcela. E di farcela alle proprie condizioni, senza compromessi. Integrità assoluta.

A dieci anni dalla scomparsa, questo è forse ciò che resta di più di Lemmy e dei suoi Motörhead. Le radio continuano a non trasmetterli, i ragazzi con le t-shirt del gruppo bene o male sono sempre gli stessi, ogni tanto qualcuno li tira fuori per fare il figo, ma sostanzialmente i numeri sono rimasti simili a quelli di un tempo. Eppure nessuno dei membri storici della band ha mai pensato, nemmeno per un secondo, di andare avanti con il nome Motörhead con la scusa di omaggiarlo: sapevano che Lemmy li avrebbe perseguitati come Brandon Lee nel Corvo.

Mikkey Dee è finito negli Scorpions, dove ogni tanto infila qualche rullata dei vecchi tempi alzando gli occhi al cielo, mentre Phil Campbell continua a provare a portare avanti un messaggio e un’etica che però non potevano che esaurirsi con la morte del loro creatore. Dopo di lui sono morti David Bowie, Prince, Tom Petty e un’altra sfilza di giganti, è stato come se la sua dipartita avesse rappresentato l’inizio di un presagio, la conferma che se non era immortale Lemmy, allora nessuno poteva esserlo. Come se la sua uscita di scena, dopo una vita che per definizione non avrebbe mai dovuto arrivare alla vecchiaia, avesse spalancato una porta esoterica che nessuno voleva davvero vedere.

Nato Ian Fraser Kilmister nel 1945, Lemmy entra nella storia del rock prima ancora che qualcuno lo cominci a chiamare col soprannome. Alla fine degli anni ’60 fa il roadie per Jimi Hendrix — è lui a montare e smontare gli amplificatori che stanno cambiando il volume del mondo — e in più di un’intervista ricorderà un dettaglio che dice tutto: «Jimi una volta mi diede un sacco di acido da portare in giro per lui. Aveva capito subito che ero la persona migliore a cui affidarli». È la palestra perfetta per un’idea di rock’n’roll come eccesso controllato, caos che ogni sera deve funzionare con la precisione di un rituale.

Nel 1971 entra negli Hawkwind, la comune space rock più sballata d’Inghilterra, suonando il basso come se fosse una chitarra ritmica sovraccarica e spingendo la band verso un suono più duro e terrestre. Viene cacciato nel 1975 dopo un arresto alla frontiera canadese per possesso di sostanze, ma quell’episodio sancisce il vero inizio della sua carriera: «Mi licenziarono per la cosa più rock che avessi mai fatto», dirà anni dopo con orgoglio nella sua autobiografia La sottile linea bianca. Dall’onda lunga della psichedelia, Lemmy esce con un’idea chiarissima: niente più tappezzerie cosmiche, solo rock’n’roll drittissimo, ignorante e velocissimo.

Inglesissimo per nascita — Midlands, accento e humour — trascorre però gran parte della sua vita a Los Angeles, fino a incarnare alla perfezione l’estetica della Sunset Strip, contribuendo a definirne le regole. La città lo adotta al punto che molti fan americani sono convinti per anni che sia uno di loro. La sua seconda casa è il Rainbow Bar & Grill, dove chiunque abbia bazzicato Hollywood negli ultimi decenni lo ha visto seduto alla slot machine all’ingresso, con un Jack & Coke in mano, pronto a scambiare una battuta con chiunque avesse il coraggio di avvicinarsi. Era un pezzo dell’arredamento mitologico della città, un ponte vivente tra la working class inglese e il sogno sporco californiano.

Con i Motörhead, fondati subito dopo l’uscita dagli Hawkwind, Lemmy codifica una delle estetiche più riconoscibili di sempre: logo cattivissimo, basso Rickenbacker sparato nel distorsore, una voce unica come quelle di Ozzy Osbourne, Freddie Mercury o Robert Plant, e una triade — inizialmente “Fast” Eddie Clarke e Phil “Philthy Animal” Taylor — capace di abbattere il muro tra heavy metal e punk. Velocità, ruvidità e volume mostruoso li faranno adottare come eroi assoluti tanto dai metallari quanto dai punk, anche se lui si batterà sempre per non essere etichettato: «Non suoniamo metal, suoniamo rock’n’roll», ripeterà senza sosta in centinaia di interviste. Nella sua autobiografia insisteva su un punto: «Il rock’n’roll deve essere potente. Se non ti cambia la vita nell’ora e mezza in cui lo ascolti, non sta facendo il suo lavoro. Se vai a un concerto e riesci a parlare, quello è cabaret, non rock’n’roll. Nessuno riesce a parlare quando suono io».

L’idea che i Motörhead fossero metal lo irritava perché lo imbrigliava in qualcosa di troppo preciso, mentre lui rivendicava una linea diretta che andava da Chuck Berry agli MC5, da Little Richard ai Ramones. Il fatto che band thrash come Metallica o Slayer — oggi considerate tra le forze fondative dello speed metal — gli debbano così tanto è solo un effetto collaterale. La vera fratellanza è quella con il punk. I Motörhead sono stati infatti tra le pochissime band esterne al genere a godere di un rispetto trasversale nella scena, perché ne condividevano palchi, pub, e l’estetica del “no bullshit”. Questo legame trova la sua forma più esplicita in R.A.M.O.N.E.S., rasoiata di un minuto e mezzo inserita in 1916: più punk del punk, più Ramones dei Ramones. Quando Lemmy fa ascoltare il pezzo per la prima volta ai Ramones, racconta la leggenda, finiscono in lacrime. Joey Ramone lo ha definito come il più grande degli onori possibili. Il brano diventa un classico dei live dei Motörhead, con gli stessi Ramones che decidono di registrarne una loro versione: un unicum nella storia del rock.

Nello stesso album c’è anche 1916, title track che forse più di tutte rivela la fissazione storica di Lemmy per le guerre mondiali, collezione di cimeli inclusa. Qui però l’iconografia bellica viene ribaltata in un lamento spoglio: piano, archi sintetici, una voce che abbandona il ringhio per farsi fragile mentre racconta di un ragazzo di sedici anni mandato a morire per niente. Nessuna retorica, solo il ritmo di una marcia funebre che si interrompe con la consapevolezza che “non ero ancora un uomo quando mi fecero prendere un fucile”. All’epoca la critica la capisce solo in parte; oggi viene sempre più spesso citata come una delle canzoni antimilitariste più potenti degli ultimi decenni.

Lemmy è stato un’icona culturale totale perché condensava nella propria biografia tutte le contraddizioni del Novecento: working class inglese, figlio della guerra, innamorato della storia militare ma allergico a ogni retorica patriottica, autodistruttivo fino alla caricatura, ma lucidissimo nel mettere alla berlina le ipocrisie del sistema. Ateo dichiarato, considerava le religioni organizzate una delle principali cause di sofferenza al mondo e non perdeva occasione per ironizzare: «Voi insegnate alla gente che il Messia era il frutto dell’unione tra la moglie di un vagabondo (fra l’altro una vergine) e di uno spirito? E questo sarebbe il fondamento di una religione diffusa a livello mondiale? Non mi convince. Immagino che se Giuseppe se l’è bevuta, si meritasse di dormire in una stalla».

Fra i tanti, tantissimi legami costruiti in mezzo secolo di rock, quello con Ozzy Osbourne è forse il più raccontato e viscerale: «L’ho incontrato quando era ancora negli Hawkwind. Provavamo nello stesso posto in Inghilterra. Quando poi ha messo in piedi i Motörhead, erano come pirati nel business del rock», ricordava Ozzy nella sua autobiografia, aggiungendo che in America, durante il suo primo tour solista con i Motörhead in apertura, «potevamo morire ogni giorno». La fratellanza si trasformerà anche in collaborazione creativa da primi posti in classifica e Grammy, grazie a gemme come Mama, I’m Coming Home, See You on the Other Side, I Don’t Want to Change the World e Hellraiser. Alla morte di Lemmy, Ozzy ha pianto come poche volte, definendolo il suo eroe. Lo stesso sentimento che attraversa buona parte della scena, che lo descrive come un uomo diretto, leale, incapace di tirarsi indietro quando c’era da aiutare.

Lemmy, in fondo, è morto come ha vissuto: senza arretrare di un centimetro dal proprio posto nel mondo. E a dieci anni dalla scomparsa resta forse il più grande esempio di coerenza che il rock’n’roll abbia prodotto. Non perché sia stato irreprensibile, anzi, ma perché ha incarnato fino all’ultimo la promessa originaria del genere: vivere e suonare senza fare prigionieri, rifiutare le etichette (anche quelle lusinghiere) e le frasi di circostanza. Forse Lemmy non era Dio, ma è difficile non pensare che, se una divinità del rock è mai esistita, aveva baffi, tuta nera, Rickenbacker alla cintola e cappello texano calato sugli occhi. E che, da qualche parte, sta ancora urlando al buio: «We are Motörhead and we play rock’n’roll».