Chi si incammina verso Santiago, Lourdes o San Giovanni Rotondo lo fa – dice – per cercare Dio, o quanto meno un più reperibile se stesso. Taluni intraprendono il percorso per espiare peccati, talaltri per adempiere a un voto, chi in gruppo, chi in ascesi solitaria, moderno San Rocco con golden retriever al guinzaglio.

Ma cosa spinge una persona adulta e dal decoroso equilibrio mentale a perdere ogni traccia di maturità una volta giunto alle porte di Liverpool? In fin dei conti, il pellegrino laico presenta molte delle caratteristiche psicofisiche di quello religioso, dall’impellente bisogno di misticismo alle allucinazioni a sfondo competitivo in stile Fantozzi azzurro di sci.

Perché non c’è niente da fare, anche tra i devoti dei Beatles c’è sempre qualcuno più fondamentalista, penitente, maniaco di te: «Sei stato al Casbah? Ah, solo tre volte? Io ho incontrato Pete Best, mi ha toccato un gomito curando la mia epicondilite». Chi ha avuto la fortuna di rendere personale omaggio a Paul McCartney, poi, il suo posto nei suburban skies ce l’ha già e non manca di rinfacciartelo.

Ecco un piccolo breviario per il pellegrino, resoconto diaristico di chi, per un attimo fugace, ha intravisto the inner light attraverso una glass onion.

Il finto Cavern

Sbarcati alla stazione di Lime Street, la prima meta non può che essere la sacra catacomba proto-beatlesiana, ricostruita utilizzando diversi mattoni dell’edificio originale. I miscredenti dovranno espiare in eterno il sacrilegio della sua distruzione. Per cosa poi, per lasciare spazio a una ferrovia che alla fine non c’è nemmeno passata da lì? Al rogo la modernità!

Come durante l’ultimo pellegrinaggio, il palco è occupato da una tribute band capitanata dal sosia di Louis van Gaal, ex tecnico della nazionale olandese. Chi l’avrebbe detto, suonano All My Loving. Quando parte il terzinato sulla chitarra la commozione innalza la temperatura corporea dei fedeli creando una patina di condensa sulle teche in cui sono conservati strumenti autografati, manifesti, contratti e — sostiene qualcuno — residui gassosi del passaggio dei Fab Four. Dopo l’estasi finale dell’accordo di sesta, non resta che andare a versare le lacrime sugli orinatoi Armitage Shanks.

Rock the Cash-bah

Tra gli altri luoghi di culto che rivendicano lo status di fonte battesimale dei Beatles, spiccano i club Jacaranda e Casbah. Il primo, in una traversa della centralissima e mangereccia Bold Street, presenta anch’esso un ipogeo in cui si intravedono ancora le incisioni rupestri e le pitture parietali realizzate da John, Paul, George e Ringo.

Il Casbah (o Cash-bah, dato che accetta solo oboli in contanti) è stato invece riaperto qualche anno fa da Pete Best ed è curato personalmente dal fratellastro Roag. Il quale, come si legge nei vangeli apocrifi beatlesiani, è figlio di Mona Best e di Neil Aspinall (apostolo factotum dei quattro sin dagli esordi). Per tale ragione, quando parla della band, tradisce un misto di astio e venerazione, come nello sketch dei Monty Python The man who is alternately rude and polite.

La chiesa (vera)

C’è anche una chiesa vera e propria nel percorso del pellegrino. È nella sala della parrocchia anglicana di St. Peter infatti, che il 6 luglio del 1957 un giovane Lennon, leader dei Quarrymen in camicia da boscaiolo, incontra un ciuffomunito McCartney, che a fine concerto gli dice: «Ok, bravo, ora però dammi la chitarra che ti insegno ad accordarla». Ed è subito Genesi. Poco più in là, c’è ancora la tomba di una certa Eleanor Rigby.

Il barbiere di Penny Lane che non c’è più

Voi non potete capire lo scoramento, quando giunti al salone di Tony Slavin (già Bioletti’s negli anni ’60) si viene a sapere che il più noto barbiere della storia della musica, quello che mostrava le “fotografie di tutte le teste che aveva avuto il piacere di conoscere”, è chiuso da fine 2022. Chiuso. Quando tu sei già lì, pronto a fare del tuo rarefatto cuoio capelluto un memoriale della Swinging London, in attesa di stringere la mano al banchiere che, ne sei certo, è ancora seduto lì dal febbraio del 1967. Ora però tutto sembra perduto, e quasi rimpiangi di aver acquistato repliche dell’insegna stradale in formato metallico, magnetico, ligneo e cartonato. Ma lo “shelter in the middle of the roundabout” è ancora lì, e benché la “pretty nurse” che vendeva papaveri sia in pensione da decenni, col favore delle tenebre sembra comunque possibile acquistare derivati della pianta papaveracea.

Tutti sul bus verso Strawberry Field

Dopo Penny Lane non può che esserci Strawberry Field, e tra i fedeli parte il dibattito su quale dei due brani e dei due luoghi meriti il lato A. Ma come insegna il profeta: “Nothing is real and nothing to get hung about”. La guida del Magical Mystery Tour — che trasporta i devoti sui bus ispirati al miglior film più brutto di sempre — commette peccato mortale affermando che Strawberry Fields Forever sarebbe stata scritta (intende proprio scritta, non pubblicata) nel 1967. Qualcuno dovrebbe ripassare il vangelo secondo Mark Lewisohn.

Case dolci case

Un altro bus, più castigato, costoso e istituzionale, è quello del National Trust. Quaranta pounds per visitare le case d’infanzia di John e Paul? Ci mancherebbe altro, tenga pure il resto. La guida che ti attende al 251 di Menlove Avenue ha la camicia aperta sul petto dal giorno in cui l’austera organizzazione britannica ha accettato la donazione di Yoko Ono (ah, mo’ vi piace, eh?), acquirente della casa che fu di zia Mimi. Sembra infatti che le cariatidi del National Trust si siano a lungo opposte all’acquisto e all’inserimento dell’abitazione tra i luoghi di interesse nazionale. Ora è facile fare i rockettari col petto villoso e la giacchetta tempestata di spillette, accennando un passettino di twist mentre ammiccando si dice: “It’s Lennon’s house, not Händel’s!”.

A Forthlin Road, invece, una generalessa priva di qualsivoglia empatia ti guida in casa McCartney. A fine visita invita a suonare la chitarra o il pianoforte (non originali) nella dining room: evita di lanciarti su Lady Madonna, che a casa ti viene tanto bene. Minor clamore per le magioni di George e Ringo. Casa Harrison al civico 12 di Arnold Grove è abitata e abbastanza decentrata perché i pellegrini non intasino il vicoletto. Quella di Ringo al 10 di Admiral Grove è preannunciata da un murale che ritrae il batterista, attorniato dagli immancabili fantocci di Yellow Submarine, sul palazzo che compare sulla copertina del suo Sentimental Journey. Di fronte c’è Powis Street, la Watery Lane dei Peaky Blinders. Già che uno è lì…

Premio Padre Pio a statue e ritratti

Questo è il capitolo più increscioso, che mette a dura prova la tempra e la fede stessa del pellegrino. D’accordo, il ritratto di gruppo su Pier Head, con il Liver Building sullo sfondo, è estremamente ben scolpito. Bene anche il Lennon di fronte all’ingresso del Cavern, che però sembra realizzato da Seth MacFarlane, con quegli occhi e quel mento da famiglia Griffin. Ma da lì in giù è un viaggio verso l’orrido. I quattro Beatles sull’Hard Day’s Night Hotel di North John Street fuoriescono dalle nicchie tipo profeti di Donatello, ma con l’armonia anatomica di Pingu; né sono più credibili quelli a mezzobusto o poco più sull’ingresso del Beatle Shop di Mathew Street. Ma l’apoteosi del brutto si tocca senz’altro con i quattro manichini bronzei svelati da un raggelato Mike McCartney nell’aprile del 1984 all’interno dei Cavern Walks. Premio Padre Pio.

Il Louvre di Liddypool

Ormai siamo ben oltre Duchamp, e un posto al museo non si nega più ad alcun oggetto vagamente connesso con i quattro. I seggiolini dello Shea Stadium? Ok. La bombetta indossata da Lennon in A Hard Day’s Night? Perché no. La città di Liverpool ha ben due musei interamente dedicati ai Beatles, e almeno altrettanti hanno aperto e chiuso i battenti con la stessa rapidità con cui è stato registrato Please Please Me. Il primo, The Beatles Story, si trova sull’Albert Dock, infarcito di riproduzioni simil-autentiche e non di rado pacchiane. L’altro, in Mathew Street, è gestito dal già citato Roag Best. Il quale, col suo dirompente accento Scouse, ti rende edotto sull’ukulele comprato da Harrison in America, sulla prima batteria di suo fratello, sugli abiti di scena di Amburgo e sulle medaglie di Lennon per la copertina di Sgt. Pepper. Quanto meno, i materiali sono in gran parte originali. Certo, a quel prezzo, ci vai al Louvre due volte.

Mitomani e 45 giri jugoslavi

Girato l’angolo tra Mathew Street e North John Street ci si imbatte nella Beatles Gallery, tappa immancabile per te che non puoi rinunciare a una tazza da viaggio, un sottobicchiere con la copertina di Rubber Soul, un accappatoio (o è un abito talare?) griffato Yellow Submarine. Il titolare, sgamato l’accento, ti guida verso la finestra indicando la bandiera del Napoli appesa sul palazzo di fronte dal campionato scorso. Dopo qualche giorno, lo trovi lì pronto a seguirti nel Belpaese, con il trolley originale imbarcato da McCartney sul volo BOAC per l’URSS. Un altro caso umano, lungo la periferica Smithdown Road, è il perfetto doppio del simpsoniano uomo fumetto. Propone cimeli taumaturgici, copertine alternative, versioni coreane o jugoslave dei primi singoli.

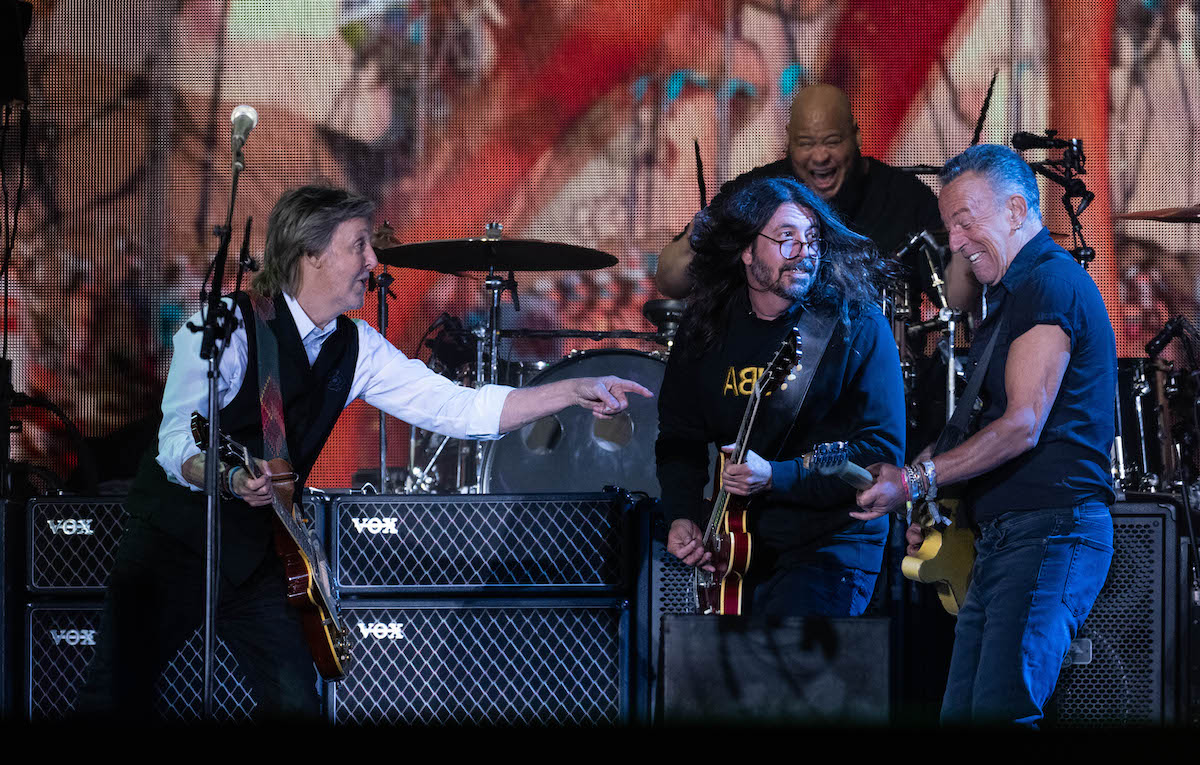

Molti di questi soggetti amano infliggerti fitte al costato mostrandoti le loro foto con Sir Paul (chissà perché nessuno si prende la briga di immortalarsi con Ringo). Tutti, implacabili, affermano di conoscere il vero quinto Beatle, Santo Graal dalle fattezze umane alla cui ricerca sono stati dedicati gli ultimi sessant’anni della civiltà occidentale. Alcuni dichiarano di esserlo.