C’è un suono che viene da lontano, da sotto i vicoli, dalle finestre aperte d’estate, da un popolo che canta anche quando tace. Un suono che nasce dove la città finisce e comincia l’anima. È un soffio ruvido, un fiato antico che risale dai vicoli di Marianella – quartiere a sei chilometri dal centro di Napoli – come un canto che non si arrende.

Lì, tra le crepe dei muri e l’odore di legna, pioggia e camino, è nato Enzo Avitabile: musicista, poeta, alchimista di suoni che unisce il sacro al profano, il pianto al respiro, la terra al cielo. Ogni giorno della sua infanzia è stato un incontro con la musica in tutte le sue forme: dai canti delle madri nei cortili, alle feste di paese, fino alle processioni che percorrevano i vicoli portando fiati, tamburi e campane. Ogni rumore, ogni fruscio, ogni voce ha contribuito a costruire il suo orecchio, la sua sensibilità, la sua idea di musica come qualcosa di vivo, pulsante, che va oltre il semplice intrattenimento.

Avitabile è uno di quegli artisti che non si possono semplicemente raccontare: bisogna ascoltarli. Incontrarlo significa entrare in uno spazio dove la musica diventa preghiera, memoria, resistenza. Dove il ritmo non è solo tempo, ma tempo interiore. E dove la parola “sacro” non ha a che fare con la religione, ma con il rispetto per la vita. Enzo Avitabile non scrive canzoni: costruisce mondi. Il suo sassofono, il suo flauto, il saxello – uno strumento da lui inventato, metà sax e metà ciaramella – non suonano: pregano. In ogni nota c’è la polvere del vicolo e la luce di un altare, la rabbia dei dimenticati e la dolcezza di chi ancora crede nella bellezza come forma di resistenza. La sua musica è fatta di vento e memoria: attraversa la miseria, si ferma un istante nel silenzio, poi esplode in un grido antico che profuma di incenso e rivoluzione.

In lui convivono il santo e il demiurgo, il predicatore e l’artigiano del suono, il figlio di Marianella e il cittadino del mondo. Da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a James Brown, dalle tammorre alle sinfonie, da David Crosby a Battiato, fino al fratello di sempre Pino Daniele: Enzo Avitabile è la prova vivente che un uomo, solo con un sax in mano, può ancora cambiare il modo in cui il mondo ascolta. Lo incontri e capisci subito che non è uno di quei musicisti che parlano di sé, ma uno che ascolta. Ascolta il vento, le voci lontane, i silenzi. Parla piano, come chi pesa le parole perché sa che ognuna ha un suono, un peso, un’anima.

Nella sua casa il tempo sembra piegarsi, come se il mondo fuori non avesse potere lì dentro. Ogni angolo dello studio racconta una storia: scaffali pieni di dischi, spartiti consumati, strumenti che hanno visto viaggi, palchi, città lontane. Tutto vibra di memorie, e ogni oggetto sembra avere il suo respiro, la sua voce. Avitabile non si è mai piegato al mercato, alle etichette, alle semplificazioni. Ha attraversato la musica come un pellegrino attraversa il deserto: cercando l’essenziale. Dalla periferia di Marianella ai palchi del mondo, ha portato con sé la lingua dei poveri, la sapienza dei santi, la dignità di chi non dimentica. Le sue canzoni sono inni alla sopravvivenza, parabole in ritmo minore, preghiere urbane che sanno di acqua di mare e miracolo. Ha collaborato e suonato con giganti – James Brown, Pino Daniele, Khaled, Bob Geldof, Tina Turner, Manu Diango – ma non ha mai smesso di sentirsi un ragazzo con il sax sulle spalle e il cuore pieno di strada.

«La musica è l’unica vera lingua universale», dice con quello sguardo che mescola luce e malinconia. «Ma perché parli davvero, deve venire dal profondo. Dal dolore, dal mistero, da dove le parole non arrivano». Da lì comincia il viaggio: dal confine tra il divino e il quotidiano. L’uomo, il mistico, l’artigiano del suono: Enzo Avitabile. Parlando di Marianella, il quartiere che gli ha dato i natali e che fu anche patria di Alfonso Maria de’ Liguori, santo, poeta, cantautore ante litteram, Enzo la descrive come un ventre materno, non un luogo geografico ma uno stato dello spirito.

«È da lì che vengo, e da lì non me ne sono mai andato. È una terra di confine, popolare e sacra insieme, terra ‘d’a famm e d’a sete’, come canto in Addò so’ nato io. Mi ha dato tanto e tolto niente, perché noi abbiamo imparato a fare del degrado una cosa bella. Eduardo diceva che non è il teatro a fare la commedia, quindi non è nemmeno il teatro della vita a fare la tua vita. Sono cresciuto ascoltando le voci delle madri nei cortili, l’eco delle processioni, i tamburi delle feste patronali, e quel misto di miseria e meraviglia che solo Napoli sa generare. Qui impari che ogni rumore è musica: le porte che sbattono, il ferro che stride, i passi nella notte. Tutto vibra, tutto comunica».

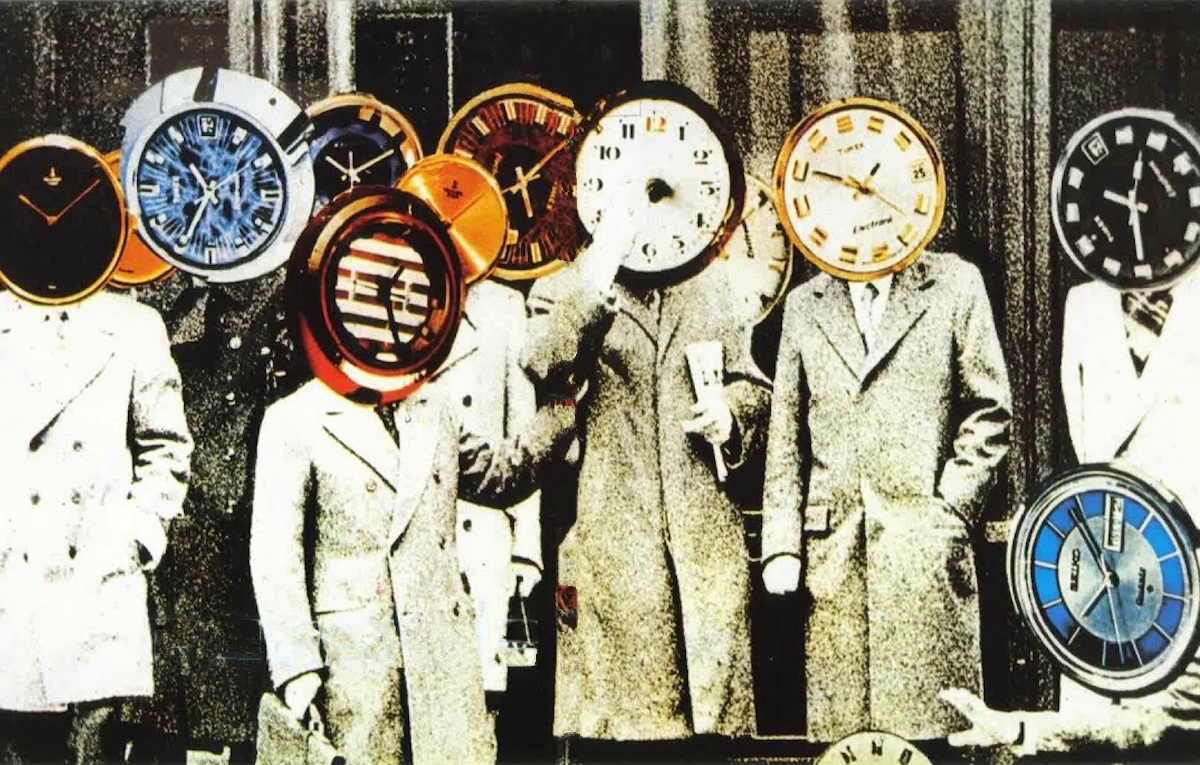

Foto: Titti Fabozzi

Quando parla del suo conterraneo Sant’Alfonso, si illumina: «Era uno che scriveva canzoni per chi non sapeva leggere. Un santo popolare, un santo del popolo. Forse è per questo che da piccolo lo sentivo così vicino. Era un uomo che cantava per chi non aveva voce. È quello che provo a fare anch’io, a modo mio. È stato il primo cantautore in dialetto napoletano poi divenuto lingua, autore della celebre Quanno nascette Ninno, poi diventata Tu scendi dalle stelle. Ha usato la devozione come linguaggio, ma in modo intimo, quasi confidenziale. Il popolo parlava a tu per tu con colui che può. Non dico il Signore, dico colui che può. Il destino, poi, lo decidi tu. Questa consapevolezza ti porta alla verità: questa terra, troppo spesso ridotta a set stereotipato di fiction e pellicole, ha invece un film diverso da raccontare. Dentro ci sono figure come Sant’Alfonso, ma anche come gli Showmen di Mario Musella, James Senese, Franco Del Prete. Loro, con quel suono a cavallo tra afroamericano e napoletano, alla fine degli anni ’60, ci hanno fatto credere nei sogni. C’a putimm’ fa, ce la possiamo fare. È un’eredità che ci siamo portati dentro: io, Pino, tutti noi di quella generazione e poi i Co’Sang, Geolier. Ho sempre pensato che se hai qualcosa da imparare, hai anche qualcosa da trasmettere».

Gli chiedo di James Senese, della sua recente scomparsa, di quel suono che ha segnato un’epoca e una fratellanza. Avitabile resta in silenzio per qualche istante, poi parla piano, con la voce che si incrina: «Questo è un dolore che si incarna, che non si può spiegare. Non bastano parole, suoni… ma solo il silenzio. In James, fin da quando avevo 10 anni e lui quasi 20, ho avuto un amico in un fratello e un fratello in un amico. Ci siamo ascoltati, abbiamo suonato insieme, ci siamo nutriti anche dei nostri silenzi. Da ragazzino mi chiamava ’o guaglione c’o sax. Mi faceva ascoltare in anteprima le sue composizioni, ci confrontavamo. In lui c’era il respiro della nostra terra, la voce di un popolo intero. Se oggi Napoli ha un suono, è anche grazie a lui. E quel suono, ora, continuerà a vibrare in tutti noi».

Dal santo cantautore Alfonso, Enzo ha ereditato la fede nella parola e la necessità di trasformarla in canto, in preghiera. Ma la sua fede non è dottrinale: è umana, imperfetta, carnale. «Faccio musica scritta che per me è una forma di preghiera. Quando scrivo ho un’intuizione, diceva Stravinsky: quattro note, il resto è mestiere. L’intuizione è sempre povera. Poi viene il linguaggio, la riflessione, la meditazione. E poi c’è il gruppo, il ritmo, la parte popolare. Mi chiedo spesso se la musica può cambiare il mondo. No: lo ha migliorato però. Frank Zappa, Bob Marley, Bruce Springsteen, John Lennon … non hanno cambiato il mondo, ma lo hanno migliorato. La musica non cambia, ma cambia chi ascolta. E se cambia anche una sola persona, hai già fatto molto. La musica non salva, ma cura. Cura le ferite invisibili. Ti fa sentire meno solo. E oggi, non sentirsi soli è già una rivoluzione».

Ha suonato con i grandi, ma ha sempre portato dentro di sé l’urgenza di parlare agli ultimi, a chi non ha voce. «Il mio sogno» dice «è che la musica diventi un luogo dove tutti si riconoscono. Un altare senza religione, una festa senza confini. Gli incontri sono stati importanti nella mia vita. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa. James Brown mi disse una cosa illuminante: “Torna a casa, riparti da te stesso, da ciò che ricordi, dalla tua tradizione poi mescola tutto con gli incontri”. Fu lui a farmi conoscere Afrika Bambaataa. E poi c’è stato Andrea Aragosa: amico, fratello, manager, compagno di viaggio».

Mentre parla, uno dei suoi sax appoggiato sulla sedia vibra leggermente, toccato da un soffio d’aria. Lui lo guarda e sorride. «Vedi? Anche lui respira».

Foto: Titti Fabozzi

Avitabile è cresciuto tra la rabbia e la fede, tra il sacro e la strada. Ha trasformato quella tensione in un segno sonoro inconfondibile: corde che tremano, fiati che respirano, voci che non si vergognano di essere ferite. Oggi, dopo cinquant’anni di carriera, continua a essere un outsider luminoso. Ha attraversato mode e decenni sempre con la schiena dritta, costruendo un percorso che è insieme radice e ricerca, tamburo e preghiera, denuncia e abbraccio. Sempre autentico, in un tempo che corre troppo in fretta.

«Da subito ho scelto di nun fa’ bagarie… Non ho accettato soldi facili e credetemi, ne ho rifiutati tanti. Ho preferito i sacrifici, per coerenza». Il suo sax è un’estensione del respiro. Non serve guardarlo per capire quando sta suonando: basta vedere come si ferma, chiude gli occhi, inclina la testa prima di soffiare. È un gesto antico, da artigiano. Come chi scolpisce un piccolo pastore a San Gregorio Armeno o come chi ricuce la sua rete da pesca.

Gli chiedo se ricorda il primo suono che lo ha colpito. Sorride, come chi apre un cassetto pieno di polvere e meraviglia. «Sì. Era il suono di un jukebox in un bar. Una scatola magica, luminosa, con dentro tanti dischi neri, da cui uscivano le note e le voci dei Rokes, dell’Equipe 84, e dei nostri eroi, gli Showmen. Da tutti loro ho imparato tanto». E alla mia domanda se si è mai sentito un predestinato, in maniera quasi timido risponde: «No, mai. La musica per me è una chiamata, ma non divina nel senso religioso. È un modo per restituire qualcosa. Per dare un senso a quello che ho vissuto. Credo nel mistero, nell’energia che ci lega tutti. E quando suono, è come se parlassi con qualcosa di più grande».

C’è in Avitabile una calma antica, un silenzio che non è mancanza di parole ma scelta. Ogni frase che pronuncia è una nota sospesa. Quando gli chiedo se si sente un ponte tra tradizione e futuro, risponde: «Qualcuno ha detto: “Noi non siamo qualcuno, ma nemmeno il Signor Nessuno”. È vero. Se hai troppa coscienza del tuo ruolo, rischi di cadere nell’ego. E l’ego è pericoloso. Io ho lavorato per liberarmene. Sono nato in una terra povera, difficile, e ce l’ho fatta. Quando da Marianella sono arrivato al Vomero, o nelle grandi sale del Conservatorio di San Pietro a Majella, per me è stato come conquistare l’America: il riscatto dei tamarri. Se certe cose che ho costruito restano nel cuore della gente, questo mi commuove. Io ho composto circa 600 opere, ma la maggior parte – i tre quarti della mia produzione – non è conosciuta. Quello che conta è che dietro ci siano contenuti veri».

Foto: Titti Fabozzi

Gli chiedo infine cosa gli ha insegnato la musica, dopo una vita intera passata a cercarla, studiarla e a servirla. «Mi ha insegnato l’umiltà. Il suono non ti appartiene mai del tutto. Passa attraverso di te, ma viene da altrove. È un dono che devi restituire. Mi ha insegnato che ogni uomo ha una nota dentro di sé, e che il senso della vita, forse, è solo imparare ad ascoltarla». Resta un attimo in silenzio. Poi aggiunge, piano, quasi sottovoce: «La musica non è il mio mestiere. È la mia preghiera. È tutto. È mia madre, mio padre. Come loro ti prende per mano, ti apre mondi fuori e dentro di te».

Mercoledì 12 novembre sarà in concerto in Senegal presso la Maison de la Culture Douta Seck con Leuz Diwane G e El Hadji Sora Cissoko. Il live sarà anticipato il giorno prima dall’incontro “Un dialogue entre deux Suds, entre mémoire et creation” che vedrà il compositore partenopeo dialogare con Simon Njami, Alessandro Romanini, Carla Travierso e Andrea Aragosa.

Fuori, il cielo di Napoli si tinge di rame, e i raggi dell’ultimo sole – entrando da una finestra – vanno a coricarsi su uno dei suoi sax, poggiato su una sedia.

Quando esci dal suo mondo, ti porti dietro un’eco che non sai nominare, un qualcosa che resta dentro, un suono che non si può chiudere in una nota né in una parola. È il respiro di una “città mondo” come Napoli e quello del mondo intero fuori Napoli, il canto dei vicoli, la memoria di chi non si arrende e che non solo guarda ma crea anche il futuro. E mentre passeggi per ritornare a casa, ti accorgi che quel sax, quel saxello, quei fiati non appartengono solo a lui: appartengono a tutti coloro che cercano bellezza nel caos, poesia nel rumore, speranza nella resistenza, groove nell’appiattimento di un mondo globalizzato.

In fondo, Enzo Avitabile non suona per il mondo, suona per chi ha bisogno di ritrovarsi. E in quell’eco ostinata, antica e luminosa, resta una certezza: la musica può ancora cambiare il modo in cui respiriamo, sentiamo e viviamo.