Triste, ma vero: o muori hipster o vivi abbastanza a lungo da diventare un Deadhead. L’abbiamo visto succedere. Anzi, molti di noi lo hanno visto guardandosi allo specchio. I Grateful Dead sono come il metalupo: restano in attesa fuori dalla porta, pronti a balzarti addosso quando meno te l’aspetti. Eppure c’è stato un tempo in cui di questa band non mi fregava un bel niente. Era tutta una barzelletta per me: le jam, le orde di hippie, la droga, i pantaloncini di Bobby, gli assoli di batteria e tutta quell’aura mistica pomposa. Non c’è band che abbia attirato altrettante battute sarcastiche, che per giunta erano tutte vere. Come quella che dice: cos’ha 59 dita e non sa cantare?

Quanto mi mancano i giorni in cui potevo sghignazzare dei Dead tenendomene a distanza di sicurezza. Ma quel maledetto metalupo mi ha azzannato quand’avevo suppergiù 30 anni. Mica ho scelto di cominciare ad amarli, prenderli in giro era decisamente più divertente. Per decenni ho distribuito sorrisi cortesi ai miei amici Deadhead: «Immagino che bisognasse esserci, e per “esserci” intendo “essere fatti”». Avevo deciso di ignorare i Dead per il resto della vita. Poi sono andato a dormire e quella è stata l’ultima volta che mi hanno visto.

La droga non c’entra. Mi sono ritrovato a innamorarmi di tutto ciò che avevo sempre deriso. Nessuna epifania, solo uno di quei casi in cui, poco a poco, vedi la luce. Il punk adolescente che ero stato sarebbe inorridito sapendo che quella barzelletta è diventata: cos’ha 59 dita, non sa cantare e da cui sono ossessionato perché voglio capire se la Dark Star del 20 aprile 1969 a Worcester è meglio o peggio di quella del 13 novembre 1972 a Kansas City?

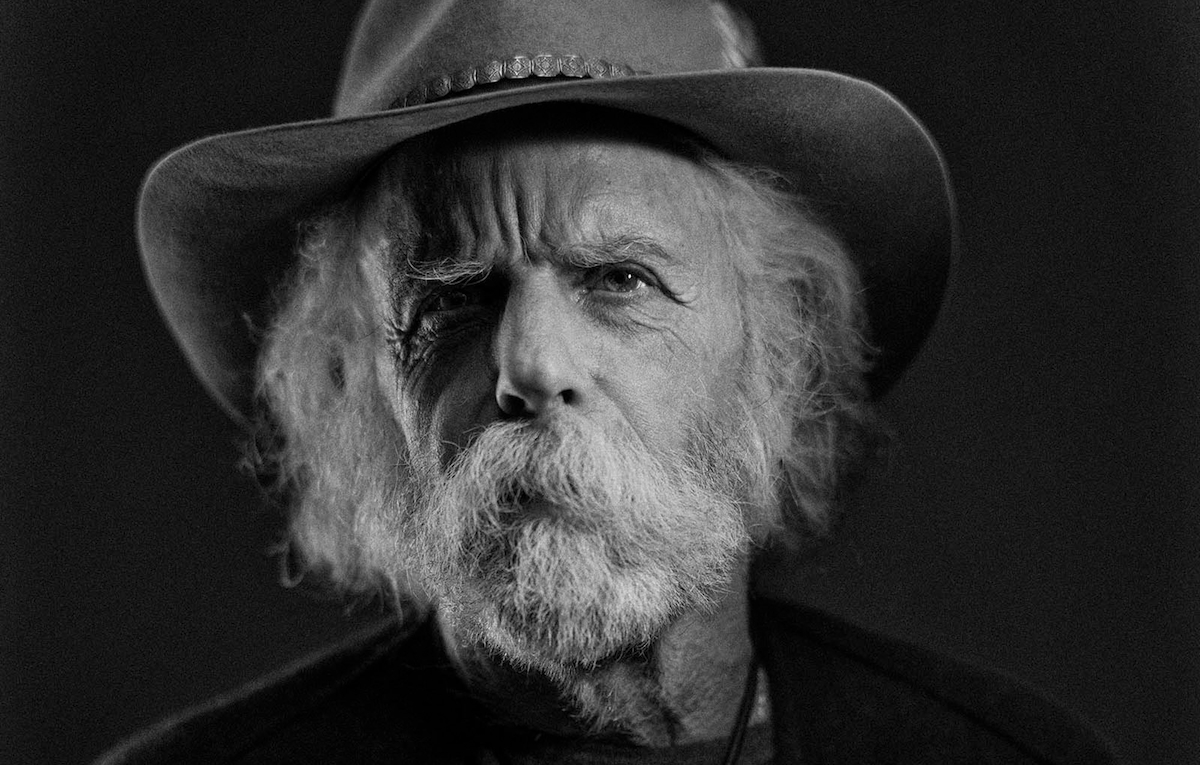

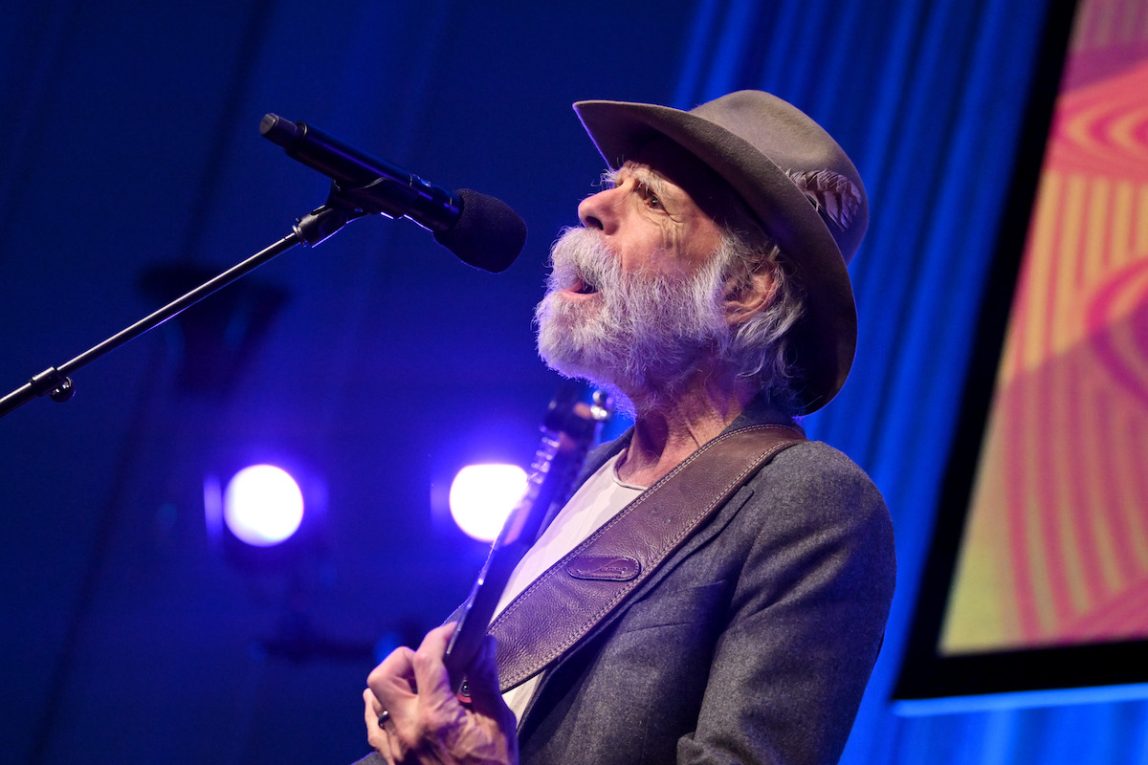

Per gran parte della loro esistenza, i Dead sono stati considerati dei dinosauri, dei reperti del passato. Non succedeva granché, era tutta nostalgia. Non c’era musica al mondo fatta per resistere decenni tanto la loro. Nessuna band è altrettanto polarizzante e allo stesso tempo universale. Oggi sono leggende inossidabili del rock anche se hanno passato la vita a rifiutare di fare cose tipicamente rock tipo scrivere singoli di successo o anche solo suonare canzoni che prima o poi finiscono. L’unico che sembrava una rock star era il compianto e grandissimo Bobby Weir, il rubacuori dei Grateful Dead, che è un po’ come essere il personaggio più feroce di Cuori senza età.

Eppure continuano a crescere. In qualche modo, questi vecchi hippie hanno finito per profetizzare il modo in cui si ascolta musica negli anni ’20. Oggi ogni fandom aspira a diventare come i Deadhead. C’è stato un tempo in cui pareva strano che gli appassionati sapessero la data di ogni concerto e in quale città era stato suonato un tale brano a sorpresa. Ora è la normalità. Se sei ossessivo con la musica, non puoi evitare i Dead perché si intrecciano a ogni storia musicale. Sono un tesoro infinito di aneddoti, miti, voci, storie. Se sei un nerd della musica, non riuscirai a sfuggire ai Dead perché hanno definito il nerdismo per come lo intendiamo oggi.

Ero un ragazzo quando negli anni ’80 ho sentito la loro musica per la prima volta dai ragazzi più grandi e fighi del liceo, che mettevano su band per poter improvvisare su Truckin’ e Goin’ Down the Road Feeling Bad. Apprezzavo la mitologia, l’aura da fuorilegge, il romanticismo della cultura dello scambio di cassette. C’era solo un piccolo, fastidioso problemuccio: la musica. Facevo fatica a restare sveglio ascoltando gli album più recenti dei Dead. A quanto pare, faticavano a restare svegli pure loro.

In fondo erano una party band, cosa sospetta per un punk straight edge quale ero io. Preferivo una musica più sgraziata, rumorosa, angosciata, antisociale, fastidiosa, emotivamente ostile, tecnicamente scarsa. Trovavo la positività dei Dead troppo rassicurante perché il mio io adolescente riuscisse a prenderli sul serio. Ero anche ignorante in fatto di droghe. Ero un ragazzino che venerava i Clash e ascoltava tutte e sei le facciate del vinile di Sandinista! senza che mi sfiorasse l’idea che quei tizi erano strafatti. E questo anche se il disco finiva con Shepherds Delight, un dub-reggae con le pecore che fanno “baaaaaaaah”.

I miei mentori deadiani sono stati i coinquilini hippie ai tempi del college. Quelli sì che erano dei viaggiatori astrali, ogni weekend era un’avventura lisergica. Un sabato ero in cucina a far bollire della gelatina quando sono entrati, si sono messi attorno ai fornelli a fissare la pentola. Ah già, mi sono detto, le droghe, ne ho sentito parlare. Quando non seguivano il tour dei Dead, suonavano bonghi, flauti, chitarre. Mi hanno arruolato per improvvisare poesie sopra le loro jam. Ho tentato di convertirli ai Replacements e ai Black Flag, per non parlare del mio eroe Bob Dylan, ma non riuscivano a farsi piacere la voce. Pensavo che il tour Dylan & The Dead li avrebbe illuminati circa il genio di Bobby D. Macché, sono tornati traumatizzati. Come ha detto la mia amica Elizabeth, «mai avrei pensato che un giorno Jerry Garcia avrebbe dovuto salvare le parti vocali di qualcun altro».

Non dimenticherò mai la prima cassetta bootleg che ho sentito: 9/3/85, a Berkeley. Quanto dramma: era la prima sera di una serie a casa loro, poche settimane dopo che Jerry era stato arrestato al Golden Gate Park mentre fumava di tutto di più nella sua BMW. Naturalmente hanno aperto con Bertha. La gente impazzisce quando canta “Test me, test me, why don’t you arrest me?”. Era un suono gioioso e la spacconeria da ragazzino si nutriva della reazione del pubblico. Ascoltandolo nella stanza del dormitorio del mio amico Charles ho provato qualcosa, anche se non mi ero mai fatto nulla di più “psichedelico” della Jolt Cola. Gli anni ’80 non sono stati il periodo migliore dei Dead – Jerry che va avanti a eroina e Häagen-Dazs, che si addormenta sul palco, che dimentica i testi e, ops, Bobby con quei pantaloncini – ma ho passato ore infinite in compagnia di quelle cassette. Del resto non avevamo molto altro.

Nella famosa intervista del 1981 al Tomorrow Show, Tom Snyder chiede a Weir e Garcia come facciano a evolversi e restare attuali. «Non penso che siamo rimasti attuali», risponde Weir tranquillamente, «non credo che lo siamo mai stati». Non scherzava. La musica stava cambiando e loro ne erano esclusi. Agli occhi di molti ragazzi erano diventati il simbolo della compiacenza nostalgica. Peter Buck dei R.E.M. diceva di aver fondato la band come reazione ai suoi coinquilini hippie, la cui idea di divertimento era «ascoltare 133 versioni diverse suonate dai Grateful Dead di Turn On Your Lovelight». Immaginate il mio orrore quando gli eroi hardcore dei Black Flag dissero di essere fan dei Dead. Uno dei sogni di Greg Ginn era aprire per i Grateful Dead coi Black Flag. È proprio vero che non ci si può fidare di nessuno (come dice la canzone dei Flag, “you’re one of themmmmm!”).

Negli anni ’90 vivevo in una sonnacchiosa cittadina universitaria del Sud dove i pezzi dei Dead erano nell’aria che respiravi (c’era un gruppo locale chiamato Dave Matthews Band, qualcuno sa che fine ha fatto?). Un pomeriggio d’agosto del 1995 sono andato da WTJU per il mio programma radiofonico settimanale. Il telefono squillava senza sosta, era appena uscita la brutta notizia della morte di Garcia. Misi su una versione lunghissima di Knockin’ on Heaven’s Door con una mano e con l’altra rispondevo alle chiamate consolando, confermando, ma soprattutto ascoltando. La gente piangeva, faceva domande semplici («È vero?»), domande difficili («Che cosa farò adesso?»), domande strane («Ma Phil sta bene?»).

Ero decisamente poco qualificato per fare da guida spirituale a quel popolo in lutto, ma l’amore non chiama i qualificati, qualifica i chiamati. Continuavo a chiedere agli ascoltatori quali erano le canzoni da funerale di quella tribù. Qualcuno disse Eyes of the World da Without a Net, con Branford Marsalis al sax che non avevo mai sentito. Nel giro di pochi giorni in città hanno iniziato ad apparire adesivi con su scritto “Thanks, Jerry”.

Il rock psichedelico è entrato nella mia vita per ragioni personali, verso i 30 mi sono ritrovato improvvisamente a vivere da solo, cosa che non avevo mai fatto e non mi piaceva, così passavo più tempo possibile fuori dal mio appartamento vuoto e triste, vagando nei boschi della Virginia con il Walkman pieno di strani assoli chitarristici fatti da hippie. In quel periodo i Dead ci stavano dando dentro con le ristampe e io volevo una musica che mi portasse lontano dalla mia realtà. Il live Hundred Year Hall ha rappresentato una rivelazione, una notte folle in Germania, 26/4/72, la formazione con un solo batterista, con Bill al top. Non li avevo mai sentiti così rock, così duri, e mi sono ascoltato tutti e 36 i minuti di Cryptical Envelopment (discutono sul palco se suonare Goin’ Down the Road o One More Saturday Night e alla fine tirano giù tutto con entrambe). Ero diventato un Dead Freak fatto e finito, e in ritardo su tutto. Un appunto del diario di fine anni ’90: «Sono diventato uno che ascolta i Jefferson Airplane tanto quanto i Jesus and Mary Chain. Che cosa sei diventato, amico mio?».

In ogni caso il mito era ancora vivo e così ho divorato ogni edizione dei libri della serie Deadbase, assorbendo le statistiche tipo quelle che ci sono sulle figurine dei giocatori di baseball. Certo, era più dura cercare informazioni sui Dead nell’era pre-Internet e prima del diluvio di ristampe deluxe, box set, libri, documentari e discussioni infinite. E quindi abbiamo perso non so quanto tempo ad ascoltare cose come Steal Your Face o Shakedown Street solo perché non c’era molto altro. È cambiato tutto negli anni 2000: l’archivio completo dei live è finito online, c’era la serie Dick’s Picks, Jay-Z si proclamava l’equivalente rap dei Grateful Dead nel Black Album.

Per anni, la band ha incoraggiato i fan a registrare i concerti, una scelta considerata folle. Era dopo tutto l’epoca degli slogan come “Home taping is killing music”, ma è lì che sta il senso della leggenda dei Dead, circa 3000 concerti di caos improvvisato, con picchi incredibili e abissi inascoltabili. Chiunque ci si può buttare da perfetto principiante – un TouchHead digitale – e diventare nel giro di un weekend un insopportabile Answer Man. O Woman: nonostante il sessismo dell’epoca, i Dead sono stati una delle pochissime band degli anni ’70 con una donna come membro alla pari. Dite quello che volete di Donna Jean, ma ha fatto il suo su un palco pieno di uomini che non si sarebbero mai sognati di dirle di darsi una calmata. Un altro modo in cui hanno previsto il futuro. In qualche modo J-Hova Garcia e compagnia continuano a crescere negli anni perché stavano giocando una partita più grande di chiunque altro. Bob Weir l’aveva detto bene: non sono mai stati attuali ed è per questo che suonano più contemporanei che mai.

Mi è sempre piaciuto andare a vedere i Dead & Company, non solo per sentire la band, ma anche per ascoltare la gente che racconta storie. E ok, può darsi che abbia pianto a dirotto nella scala di cemento del Citi Field dopo un concerto, sentendo i fan continuare a battere le mani su Not Fade Away fino al parcheggio. Il mio ultimo concerto dei Dead & Company è stato nell’estate del 2023 quando per coincidenza ho visto loro e i Cure una sera dopo l’altra. Un altro raduno tribale di veri credenti, un’altra maratona di oltre tre ore tra i decenni, hit e gemme nascoste. Quando ho visto la sagoma di Robert Smith salire sul palco, mi è sembrato stranamente simile a Jerry, il sorriso da ragazzino, i capelli, un pensiero che un tempo mi avrebbe inorridito.

Oggi ascolto la Bertha del 1985 non più da una cassetta Maxwell, ma in streaming. È un casino, certo, è una band sull’orlo del collasso con un pubblico determinato a sostenerla fino in fondo. Nulla di classico o leggendario, solo un’altra sera in cui qualcuno ha premuto il tasto “record”. Ascolto questa Bertha dopo decenni e ci sento dentro tante voci ed epoche diverse della mia vita, voci che mi chiamano e che tornano a cercarmi.