Dagli U2 si vuole il pericolo, l’energia, la temerità. Che si sentano le scariche elettriche, gli echi infiniti di chitarra, gli strumenti talmente effettati da risultare irriconoscibili. Si esigono canzoni lavorate, distorte, pimpate. Che siano cariche di passione e vanagloria, d’enfasi e cazzonaggine. Si gode del modo in cui fanno spettacolo della mancanza di vergogna.

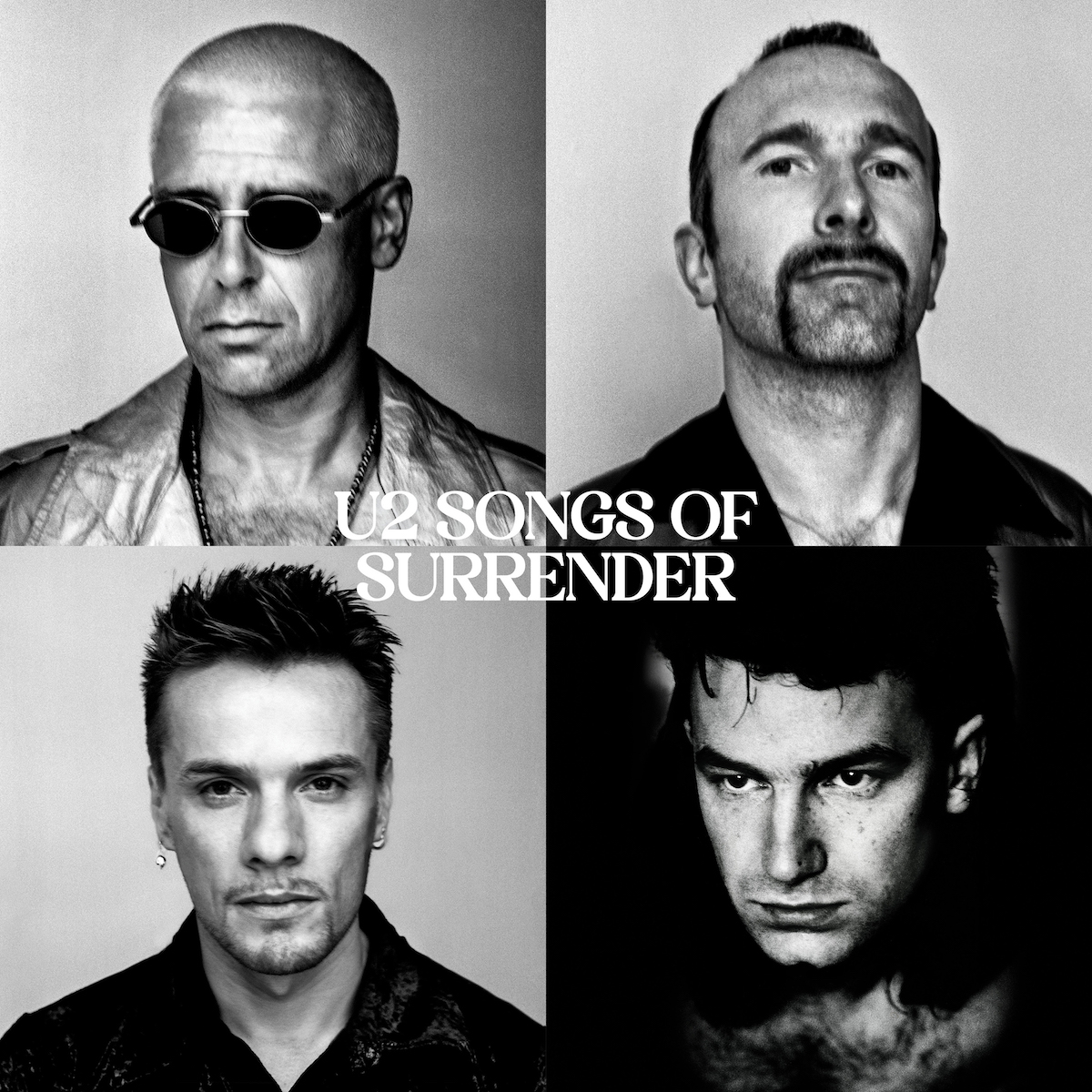

E invece abbiamo questo disco degli U2 che uscirà venerdì prossimo e che è lunghissimo, musicalmente pavido e quasi dimesso, se può essere dimesso un progetto extralarge in cui è coinvolto quel gran venditore porta a porta di canzoni e idee che è Bono (la definizione è sua). Songs of Surrender è il complemento sonoro del libro biografico Surrender. 40 canzoni, una storia uscito quattro mesi fa. Anche qua dentro ci sono 40 pezzi, ma corrispondono solo in parte a quelli scelti dal cantante per raccontare la sua vita. Se nel libro pulsava il «cuore eccentrico» dell’autore, l’album è un progetto anzitutto di The Edge e poi d’una band che sembra a corto d’opzioni e perciò ne sceglie una facile: rivisitare in chiave acustica o quasi canzoni più o meno vecchie. Addio pericolo, energia, temerità.

Si usa dire che un bel pezzo resta tale anche quando viene suonato alla chitarra acustica. Era vero un tempo, quando l’arte di scrivere canzoni aveva a che fare con una speciale combinazione di melodia, armonia, ritmo. Non è vero da decenni, da quando cioè una canzone pop comunica anche attraverso l’arrangiamento, la produzione, il mix, il suono, tutto. E quindi sì, esistono centinaia di bei pezzi che una volta scarnificati non rendono. È il caso di molte cose degli U2, che non sono Lennon-McCartney, Bacharach-David o Goffin-King, non sono cioè grandi autori in senso tradizionale.

Pride (In the Name of Love) o Sunday Bloody Sunday sono pezzoni. Se li suoni con una chitarra acustica o un pianoforte che cosa diventano? Se togli i suoni dell’altro mondo di Edge, il sovrappiù di passione, il furore elettrico, la batteria che diventa uno strumento di guerra, se togli tutto questo resta un canovaccio esile. Agendo per sottrazione, gli U2 hanno svelato la loro bella magia: sono una band d’illusionisti, la loro musica nasce dalla potenza immaginativa prima ancora che da un talento naturale, per brillare hanno bisogno di partner dalla personalità artistica spiccata.

In quest’album frutto d’un pensiero musicale debole i quattro sembrano avanzare in ordine sparso, senza gioia né rivoluzione. È vero che ci sono variazioni e riscritture interessanti come quella di Stories for Boys, vero che si registra un lieve cambiamento di significato in alcuni pezzi, vero che si recuperano belle canzoni minori. Ma non c’è alcunché di radicale o d’esaltante, non per il livello a cui la musica dovrebbe ambire nel 2023, canzoni come The Miracle (of Joey Ramone) erano e restano modeste, Pride è tremenda, e quanto sono cheap certi timbri. Al centro ci sono Bono e The Edge (non a caso sono loro i protagonisti del documentario con David Letterman A Sort of Homecoming, dal 17 marzo su Disney+), coppia di folksinger di fatto che durante la lavorazione dell’album è stata affiancata da vari collaboratori tra cui Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Altroché 10 canzoni per ogni membro del gruppo, il bassista e il batterista non compaiono nemmeno in tutte le tracce. L’impressione è che resti poco del gruppo che s’esprimeva anche attraverso le singolarità di tutti e quattro i musicisti. Forse esagero, ma Songs of Surrender non sembra nemmeno l’album di una band.

Quando inizi a pensare che gli U2 a spina staccata sono come Leclerc alla guida d’una Twingo, t’imbatti in certe canzoni che ti fregano. Alleggerito dal compito d’evocare la foga giovanile e combattere col suono elettrico della band, calato in un contesto da folksinger, Bono può enfatizzare le sfumature del canto. Se si apprezza il suo stile enfatico, fa un bell’effetto sentire la voce così vicina da percepirne il calore, i sospiri, la presenza. A tratti si sentono anche i limiti, la fatica nel tenere certe note, l’incertezza, gli anni che passano.

Se fosse questa la resa evocata dal titolo Songs of Surrender? La resa di una band all’età che t’indebolisce, al fatto che il meglio è dietro le spalle, all’idea che più in là non si possa andare e allora ecco il tour di Joshua Tree, Achtung Baby a Las Vegas, le ristampe, le riletture. In queste 40 canzoni sento il dialogo tra U2 giovani e vecchi, la contraddizione tra la forza d’un tempo e la fragilità di oggi, il peso della storia che Bono si porta appresso e la sbruffonaggine che lo spinge a volte ad andare là dove non dovrebbe, rischiando di sputtanare tutto con una nota che non si può permettere. Anche nella vulnerabilità si può celare una bella storia o, come direbbe lui, l’imbarazzo può essere un gesto teatrale.

Fatto sta che riascoltando l’album ho cominciato ad affezionarmi alle sbavature, alle piccole défaillance e soprattutto ai momenti in cui il Bono showman da stadio viene rimpiazzato dal Bono che sussurra all’orecchio pezzi che avevo dimenticato. Ed eccomi qua, a ricomprare canzoni e idee dal venditore più bravo che c’è.