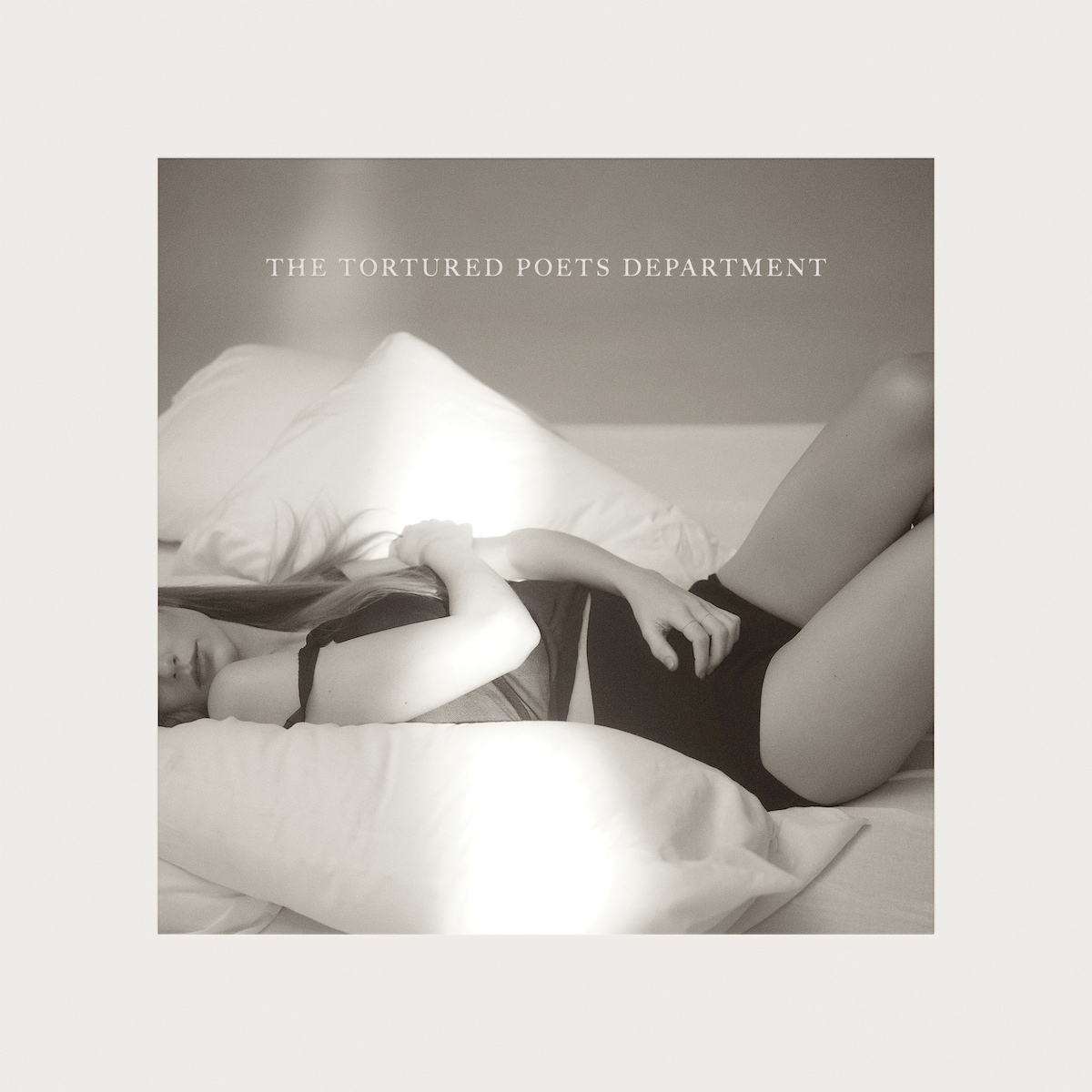

È un verso che sarà citato e analizzato e il cui significato verrà forse desecretato fra cinquant’anni, come canta Taylor Swift in un’altra canzone bella e cattivissima. Questa s’intitola The Tortured Poets Department, dà il titolo all’album più atteso di sempre nell’era dello streaming (non è un’iperbole, non ci sono mai stati così tanti pre-save) e parla d’una storia d’amore tormentata (ma va?) con un uomo che ama autosabotarsi e usa ancora la macchina per scrivere. A un certo punto, prima di ricordargli che “no-fucking-body” può amarlo quanto lei, Swift gli ride in faccia e gli dice che “tu non sei Dylan Thomas e io non sono Patti Smith, questo non è il Chelsea Hotel e noi siamo due idioti moderni”.

È un frammento di dialogo amoroso e va preso per quel che è, ma contiene una verità: Taylor Swift non è Patti Smith. È una cosa ovvia, ma forse va scritta per raccontare The Tortured Poets Department, che parla la lingua diretta, larga, popolare e quindi semplificata della contemporaneità. Swift non è Smith perché non ha i suoi slanci poetici, la capacità di trasfigurare la realtà, il pathos. È figlia d’un altro tempo e va bene così. Siamo tutti idioti moderni, mica solo quei due. Swift ha però un diverso talento su cui si basa questo disco forse più d’ogni altro: è la regina dell’autonarrazione, sa come creare mondi attorno alle sue storie d’amore. Ed è un’autrice vera, il disco è pieno di passaggi intelligenti, gustosi, interessanti. A volte Swift si descrive come un’antieroina, ma ne esce sempre bene: The Tortured Poets Department è il disco d’una brava ragazza che se la vede con alcuni cattivi ragazzi e ha la presunzione di metterli in riga col suo amore. Ovviamente finisce male. Lo scrive lei che le canzoni migliori le vengono quando frequenta gli uomini peggiori, quelli che pensano che “le ragazze normali sono noiose” e la mattina dopo hanno tagliato la corda. Nella coppia è sempre lei la persona adulta.

Di bad boys ce n’è in abbondanza nei 16 pezzi di quest’album che a sorpresa stamattina, due ore dopo la pubblicazione, sono diventati 31, a comporre un doppio titolato The Tortured Poets Department: The Anthology. Non importa cercare di capire se So Long, London sia dedicata a Joe Alwyn e se il golden retriever tatuato della title track sia Matty Healy e se il cantante dei 1975 sia anche il protagonista di Guilty as Sin?, dov’è effettivamente citato uno dei suoi gruppi preferiti, i Blue Nile. Conta il talento che Swift ha nel mettere in scena i suoi tentativi disperati di raddrizzare storie destinate a finire male e di raccontarlo mescolando verità, finzione e all’occorrenza un po’ d’ironia che la salva. Come quando in But Daddy I Love Him (cit. La sirenetta?) urla come una matta “ma papà, io lo amo, avrò un figlio da lui”, per poi aggiungere che “non è vero, ma dovreste vedere le vostre facce”.

Nella stessa canzone, c’è un affondo alle “wine moms” e in definitiva a tutti quelli che mettono in discussione le sue scelte amorose e quindi anche certi fan che hanno criticato la relazione con Healy: “Vi dico subito una cosa, preferirei bruciare per il resto della vita piuttosto che ascoltare un altro secondo di queste lagne e di questi lamenti”. Solo lei, canta, può disonorare il suo buon nome. Non è solo dramma, c’è anche l’happy ending. In The Alchemy pare d’intravedere Travis Kelce, il ragazzo buono che arriva dopo una serie di ragazzi cattivi e porta a casa il Super Bowl e la ragazza, come nel finale d’un bellissimo di Rete 4.

Gli uomini non cambiano e nemmeno Taylor, del resto lo canta lei che crescere precocemente a volte significa non crescere affatto. Il limite di The Tortured Poets Department è che ti pare di avere già sentito almeno metà di queste canzoni, ed è un bene perché creano una sensazione di famigliarità in chi ama questo modo di scrivere ed è un male perché si vorrebbero più momenti come i colpi di batteria che smuovono Florida!!!, cantata in duetto con Florence Welch. Ma i temi, musicali e non, sono bene o male quelli. Una volta Nick Cave ha detto una cosa tipo: quando scrivo, attingo bene o male dalla stessa pozza di vomito. Quando scrive, Taylor Swift attinge bene o male dalla stessa pozza di lacrime. E ci si ubriaca, come canta in Who’s Afraid of Little Old Me?.

Ricordo lo sconcerto quando Bruce Springsteen pubblicò Tunnel of Love, il primo album dopo il boom di Born in the U.S.A. La produzione era tiepida, i suoni sintetizzati lontani dal suo mondo, le canzoni insolitamente morbide. E però tutto tornava se ascoltavi con attenzione i testi e t’immergevi in quel mondo di cuori spezzati e promesse infrante. È una sensazione simile a quella che si prova ascoltando The Tortured Poets Department. Musicalmente è una versione un po’ più robusta, meno notturna e più vivace di Midnights, con qua e là qualche tocco acustico. Un po’ si ammira la capacità di essere pop senza usare i cliché musicali di questo tempo, senza far leva sull’eccitazione per i banger (chiedo scusa) o per i bopponi (richiedo scusa). Un po’ vien da domandarsi come sia possibile che una delle due massime popstar viventi possa fare un disco in cui non c’è un solo passaggio autenticamente audace, in cui si rinuncia cioè alla capacità del pop d’inventare cose. Francamente, i testi sono più interessanti di questo synth pop che sembra oramai il suono scelto da Swift per le sue confessioni semi-diaristiche.

Dietro ci sono Jack Antonoff e Aaron Dessner dei National, non è mancanza di talento, è una scelta precisa, quasi un linguaggio se pensiamo anche a Midnights, e ha a che fare con la forza che i dettagli hanno in un contesto del genere. Ascoltarlo in cuffia e alzare il volume permette di cogliere sottigliezze che in definitiva sono sostanza. Come quando nella feroce The Smallest Man Who Ever Lived la voce di Swift si fa lievemente distorta nel momento in cui si mette a sputare una serie di domande al suo ex: “T’ha mandato qualcuno che mi voleva morta? Dormivi con una pistola sotto al letto? Stavi scrivendo un libro? Eri un agente dormiente? Tra cinquant’anni tutto questo sarà desecretato?”.

L’album si chiude – si fa per dire, visto che dopo la sedicesima canzone ce ne sono altre 15 tutte da ascoltare – con Clara Bow, diva del cinema muto, attrice sexy per gli standard degli anni ’20, it-girl originale. Serve a Swift per raccontare della sua ascesa, da ragazza che nessuno pensava avrebbe mai visto le luci di Manhattan a popstar globale, e il destino di tutte le it-girls, e pure delle hit girls. Sì, perché questa raccolta di poemetti sintetizzati sull’amore ha un’altra faccia, ovvero la riflessione sulla fama su cui stende la mano benedicente Stevie Nicks, che non solo viene citata in Clara Bow, ma apre l’album (nella versione fisica) con un prologo recitato in cui dice cose tipo “si guardò indietro dal futuro e versò qualche lacrima, guardò al passato e provò paura”. In questo senso, il momento più Reputation dell’album è I Can Do It With a Broken Heart dove pare di vedere Swift sul palco dell’Eras Tour mentre il pubblico l’acclama e lei si sente depressa: “Piango un casino, ma sono produttiva: è un’arte”. La gente ci andrà matta.

Che vi piaccia o no, The Tortured Poets Department è il (temporaneo) picco del fenomeno monoculturale che è Taylor Swift, nato anche dalla produzione infinita (solo oggi 31 canzoni), dall’onnipresenza nel dibattito pop, dalla capacità di far appassionare milioni di persone alla sua personale soap. Ha il fascino dell’evento da cui stare lontani per noia, saturazione o disistima oppure a cui partecipare in un’epoca in cui si pensava che la cultura pop fosse talmente frammentata da non potere più produrre una star contesa persino dai governanti. Passerà anche questo, passerà anche lei, passa tutto. Dopo il “somigli a Clara Bow” e il “somigli a Stevie Nicks nel 1975”, il disco si chiude con un “somigli a Taylor Swift”. È un altro momento Reputation, uno scatto in avanti di decenni, di sicuro un finale dolceamaro: la bellezza svanisce, avanti la prossima. “Sotto questa luce somigli a Taylor Swift, ci piace molto, hai una marcia in più di lei, il futuro è luminoso, abbagliante”.