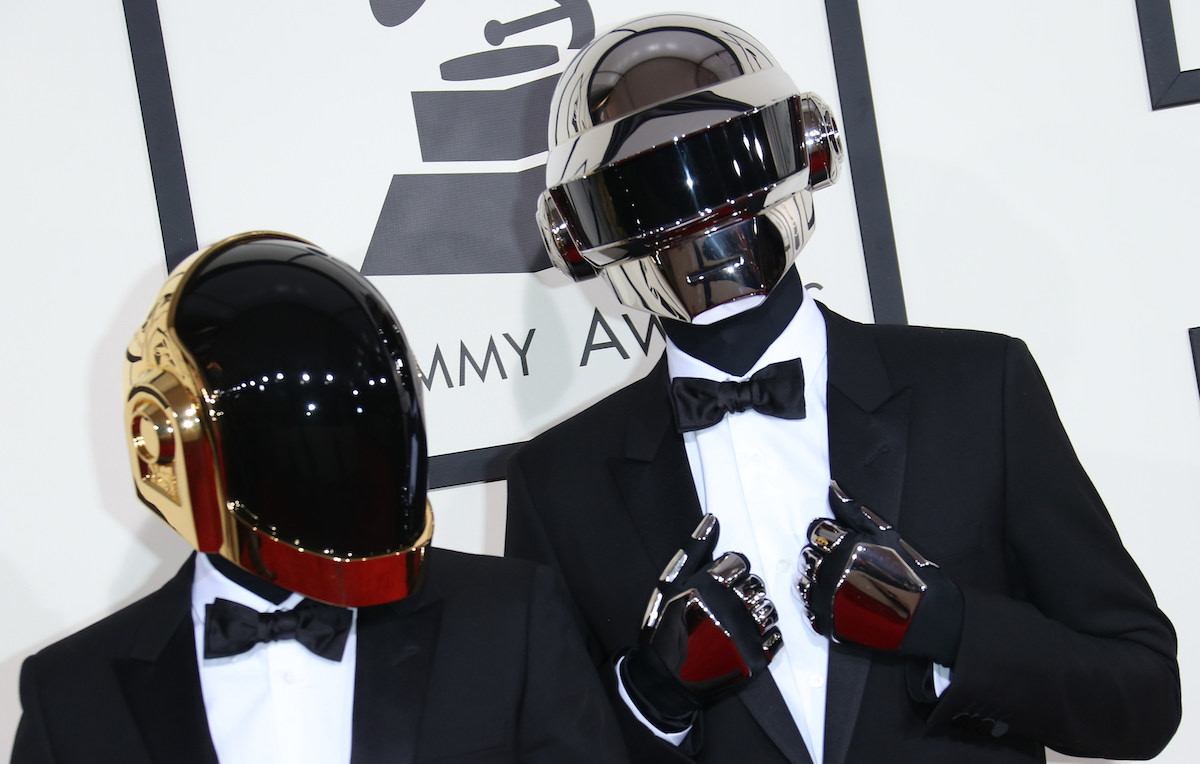

Macchina del tempo. Teleobiettivo. Zoom dentro la riunione del direttivo di uno dei più importanti festival musicali dell’epoca, il Traffic di Torino: «Ma non è che costano troppo, ‘sti qua? Ma siamo sicuri? Non stiamo a fare una cazzata?». Per una cifra – stiamo parlando di 275 mila euro, a cui sommare 100 mila euro di spese di produzione – per cui ehi, un banale Calvin Harris ma anche un tiepido The Weeknd oggi ti manderebbero a malapena una cartolina autografata con baci e saluti da L.A. by night (segue nero), quello che è stato uno dei concerti generazionali per eccellenza in Italia – c’è chi lo paragona, e con ragione, ai Clash in Piazza Maggiore a Bologna – rischiava di non svolgersi affatto.

Ora: la prima cosa da dire è che il circo dei live, una volta che l’industria che rappresenta gli artisti ha scoperto che i soldi si tirano fuori quasi solo da lì e non più dalla vendita dei dischi, ha evidentemente raggiunto una ipertrofia nei costi un filino fastidiosa. Cosa di cui si è accorto, grazie all’effetto a cascata, pure chi ai concerti ci va, costretto com’è infatti a sobbarcarsi l’acquisto di biglietti sempre più sfrontatamente costosi; ma ecco, finché è non solo normale pagare importi a tre cifre (in caso di malattia mentale: quattro) per vedere un concerto, ma anzi proprio questi sono i primi concerti ad andare sold out, beh, allora hanno ragione gli avidi capitalisti del music business. Punto. Discorso chiuso. Chi è causa del suo male, pianga se stesso.

La seconda cosa da dire è che i concerti, quando sono gratis, sono evidentemente più generazionali di quelli a pagamento. Ma da questa seconda si torna un attimo alla prima: ehi, ma vi ricordate quando c’erano addirittura dei concerti belli e importanti gratis, liberi per tutti? Cioè, non solo vecchie mummie sanremesi catapultate sul palco di una sagra estiva di provincia? «Tanti soldi? All’epoca sì assolutamente, ma è il miglior investimento mai fatto dalle istituzioni torinesi e piemontesi a livello di marketing territoriale»: quattordici anni dopo, la chiosa con un protagonista in prima persona della realizzazione di quel concerto è questa.

Vero. È sacrosanto. Torino fu oggetto di un esodo da ogni parte d’Italia, per vedere i Daft Punk gratis (lì dove i Daft Punk a 36 mila lire, 18 euro quindi, un po’ di anni prima manco riempivano metà Rolling Stone a Milano – il locale, non il giornale che state leggendo – radunando 600, 700 persone scarse). Torino si metteva al centro dell’immaginario collettivo. Anzi: si incoronava come tale, definitivamente. La città delle Olimpiadi, dei Subsonica (allora all’apice più di chiunque, fra le non-mummie, caso allora unico raro, anzi impossibile di gruppo underground in grado di riempire i palasport); la città delle nuove idee, del clubbing emergente e organizzato, dell’amministrazione moderna e illuminata, dei giornalisti musicali o musicisti al potere, ben presenti nelle cabine di regia di-chi-decide; dei Murazzi santuario di chi voleva vivere la notte dandole profondità, poesia, rischio, luci dell’alba e cocktail a basso prezzo – cocktail che non erano movida svenduta come oggi, no, ma propellente maudit da Capossela (un habitué, in quegli anni) ai punkabbestia passando per il meglio della scena musicale e artistica indipendente italiana. I panni venivi a sciacquarteli nel Po, in quell’inizio di nuovo millennio, se cercavi a fare qualcosa di bello e nuovo, nelle culture giovanili. Preferibilmente arrivando a vivere la notte fino alle prime luci dell’alba, con cocktail discutibili e sostanze altrettanto discutibili spesso a coadiuvare, illuminare.

2007: non potevano che essere a Torino, i-Daft-Punk-gratis (scritto tutto attaccato), e Torino era pronta a realizzare il sogno di tutti. La metropoli sabauda ancora prima delle Olimpiadi era stata percorsa da un electrochock salutare, ramificato e atipico nel suo underground che in questa seconda metà degli anni Zero trovava il suo compimento e il suo suggello definitivo. Sì, era ovvio fossero a Torino i-Daft-Punk-gratis, l’evento generazionale degli anni Zero. Fa sorridere: solo fino a pochi anni prima era ovvio che Torino fosse una città dormitorio triste, grigia e da evitare, una città che si spegneva mesta alle 8 di sera (non che prima ci fosse chissà cosa…) e si risvegliava, malmostosa, alle 5 o 6 del mattino per andare in fabbrica; e oggi pare altrettanto ovvio che Torino sia un’elegante signora piena di eccellenze e nobiltà, di musei interessanti e festival intelligenti, ok, ma con in realtà voragini atroci nel conto in banca tanto che Milano quando le gira arriva, prende le cose, prende le idee buone, saccheggia e se ne va.

Ma torniamo ai Daft Punk, non divaghiamo. Torniamo al 2007. Torniamo al fatto che si respirava davvero aria di evento. I più veterani e i più puri facevano forse la faccia scura: perché la verità è che i Daft Punk con l’inizio del nuovo millennio hanno rapito i cuori di persone che fino a cinque minuti prima erano turisti dell’elettronica, maledetti parvenu; gente dal background essenzialmente pop, rock, indie (non che ci sia nulla di male ad averlo), che non tanto grazie ad Homework quanto piuttosto grazie al suo seguito meno tetragono e ben più piacione Discovery aveva scoperto all’improvviso che la cassa in quattro è bella, la house non è la musica dei fascisti o del disimpegno decerebrato, il dancefloor è una figata, la techno è un’arte e non «musica fatta premendo un bottone». Un impatto così potente e che ha lavorato talmente sottotraccia da non essere arrestato da un album trascurabile come Human After All, arrivato quattro anni dopo Discovery e per cui, guarda caso, la label non si impegnò mai più di tanto nella promozione, dopo gli sfarzi precedenti. Meglio cavalcare ancora l’onda lunga di Discovery, meglio non incresparla: mica scemi.

Allargando così le maglie della rete, a livello di target e di tribù consumatrici giovanil-musicali, la pesca è stata larga, larghissima. I Daft Punk soddisfacevano la sete da un lato di novità e dall’altro di comunità di un’intera generazione. Anzi, di più di una. Generazioni che scoprivano finalmente una musica che avevano sempre snobbato e un po’ insultato, e che in ogni caso non avevano in passato voluto capire pensando fosse appalto o di pochi fissati intellettual-impasticcati, o della massa pecorona discotecara. Gente, questa, che tra l’altro poi e solo poi si è riappropriata davvero (cogliendolo nel suo segno più autentico e profondo) di Homework, che non a caso oggi nel 2021 troneggia nell’elegia di rimpianti sui feed e sulle timeline per il (teorico?) scioglimento del duo, surclassando in questo Discovery (allora invece lodatissimo) e ancora di più il petulante, pacchiano e un po’ inutile Random Access Memories (scusate, il fastidioso demone del veterano della techno e dell’elettronica si è impossessato di chi vi scrive: mo smetto).

Mettevano d’accordo tutti, i Daft Punk nel 2007. I più rigorosi non potevano che riconoscere la perfezione di Homework, uno sviluppo muscolare, sfrontato e cattivissimo del verbo house più autentico; tutti gli altri si baloccavano con Discovery con l’entusiasmo debordante dei neofiti, dei neo-convertiti. E a mettere d’accordo tutti gli altri, i tiepidi, i dubbiosi, la sensazione che la cosa più hip del momento fosse disponibile gratis, anzi, GRATIS, scritto in caps, urlato in caps! E tutto ciò per giunta in quella città di cui tanto si parlava (e che una volta che ci arrivavi, in quegli anni dimostrava di meritare l’alone di leggenda che la permeava). Non erano certo i 70 mila o 100 mila di cui parlarono compiacenti comunicati stampa degli organizzatori o della Questura (sì: a Torino in quegli anni perfino la Questura era dalla nostra parte, nel dare i numeri), ma 30 mila buoni sì. E tutti motivatissimi. Molti chimicamente dopati, ma con quella felice e pacifica innocenza di chi prova le cose per la prima volta e non la stanca pervicacia dei travet dello sballo. L’amore regnava.

Un amore che era stato confezionato con attenzione. È bene ribadirlo: furono proprio i Daft Punk con quel tour lì, il “tour della Piramide”, a sdoganare l’etica e l’estetica dell’EDM, che ha lavorato sottotraccia per un tre, quattro anni per poi sbocciare nel mainstream e prendersi i dollaroni. La spettacolarizzazione, il son et lumière, il fulcro posto sul palco e sulla spettacolarità di esso; il sabba elettronico da gustare anche con gli occhi e non solo ballando; l’attenzione a porre l’accento sui grandi successi del proprio repertorio senza stravolgerli e mixandoli fra loro (al contrario di quello che facevano dieci anni prima, ancora giovani e mal consigliati). Karaoke digitale e mani in aria tutto il tempo a riconoscere e cantare le hit, massì: l’esatto contrario della trascendenza cupo-futurista dei dancefloor forgiatisi coi rave, e il perfetto blueprint per l’elettronica capace di parlare a tutti, dal fan di Antonacci a quello di Taylor Swift, quella su cui Guetta, Diplo, Calvin Harris, Garrix ed altri hanno costruito un impero milionario, applicandoci anche sofisticate tecniche di marketing oltre alla musica (o piegando la loro musica alle tecniche di marketing). Non a caso il mito, attorno a quel tour, l’ha creato proprio Coachella, il festival che qualche anno più tardi dispensava accrediti e inviti non ai giornalisti, ma alle influencer.

Non è colpa dei Daft Punk, sia chiaro. Loro col marketing c’hanno sempre giocato con ironia, con originalità, con sardonico humour; e non possono essere responsabili se attorno a loro – o attorno a questo loro giocare col marketing – una buona parte del pubblico si è abbandonata al più svergognato fanatismo e feticismo. Come del resto si è visto dalle reazioni provocate riproponendo un pezzo di Electroma, annunciando-non-annunciando una fine di un progetto che non girava live da oltre un decennio, e non faceva musica nuova da ancora di più (Random Access Memories è un bellissimo, lussuosissimo, azzeccatissimo giardino dei ricordi dei due, costruito assoldando le piante, pardon, i session man e gli ingegneri del suono migliori: sì, scusate, lo dovevamo dire). Hanno generato una nuova via per la musica elettronica: via lastricata di successi, di milioni, di nuovi pubblici, di gente disposta a non scervellarsi più sulla differenza tra underground e mainstream, tra alternativo e pop. E anche di management che chiedono milioni di euro per una data dei loro artisti: sì, col senno di poi quei 275 mila più 100 mila sono stati proprio una mancia. O una manna. A seconda dei punti di vista. «Ma non è che costano troppo, ‘sti qua?»: no. Per molti è stato il concerto della vita; per Torino, il monumento di un’occasione perduta: a crederci un po’ di più, a continuare ad essere la città che regala gratis le emozioni più incredibili alle generazioni nuove, oggi le ricadute sui conti sarebbero tutte molto, molto positive. Ma Torino, al contrario dei Daft Punk (anzi: di chi li gestisce), non ha ancora imparato a monetizzare sui sogni. E chissà se mai imparerà.

Per la cronaca: quella sera a concerto finito, irriconoscibili senza casco, a sciamare nella notte dei Murazzi, pigiati tra le persone e a bere pessimi cocktail c’erano con ogni probabilità pure Thomas e Guy. Non se ne accorse nessuno. Oggi, qualche marchio di scarpe, di bibite o di auto li costringerebbe invece a fare una comparsata blindatissima in cambio di 200, 300 mila euro per il disturbo. Meglio finirla qui, no?