Sembrava cosa archiviata da un po’, eppure la notizia che i Måneskin sono entrati nelle classifiche del Regno Unito e degli Stati Uniti con una canzone in italiano più che chiuderle ha riaperto le ferite di una lunga storia, quella della musica nostrana mainstream che a stento si fa largo nel mercato angloamericano e il più delle volte solo con i singoli. Solo Pavarotti e i suoi epigoni Bocelli e Il Volo sono riusciti a saldare i conti con le classifiche di Billboard a colpi di album, ma al di fuori della tradizione del bel canto l’impresa è stata sempre quasi impossibile.

I motivi della riuscita o meno sono tanti, dovuta a fattori che non necessariamente hanno a che vedere con la qualità musicale. Come accade spesso, la questione ha risvolti sociologici, manageriali e d’immagine, trattasi di efficacia di un prodotto. Allo stesso modo, quindi, nel 2021 affermare (come fa Manuel Agnelli) che all’estero ci vedano essenzialmente come pizza e mandolino è anacronistico: a parte il fatto che in Europa abbiamo una tradizione di successi, lui stesso tentò la carta americana con gli Afterhours (tornando fin da subito ai miti consigli italiani, chiaro), ma ottenendo almeno una convocazione al New Music Seminar di New York.

Per la musica indipendente affermarsi è forse più facile del pop a largo raggio: ricordiamo – a parte gli Afterhours – gli esempi dei Linea 77, dei Raw Power e dei Lacuna Coil. Tutti act che iniziarono da subito cantando in inglese in situazioni “bolla” senza il pericolo di traduzioni rocambolesche o d’investimenti suicidi. Di base, non è la musica a decretare il successo negli Stati Uniti o nel Regno Unito: lo vedremo chiaramente in questi dieci esempi di album italiani riveduti e corretti per quel mercato. Dischi usciti con un certo successo, dischi fallimentari, addirittura aborti e mai pubblicati se non postumi, ma in ogni caso tentativi coraggiosi di penetrare il mercato anglofono alla ricerca del colpaccio senza snaturarsi e pagandone quindi il prezzo.

“Chocolate Kings” PFM (1975)

La PFM (nome ridotto appositamente per essere esportato) è stato il primo gruppo rock italiano a riuscire nell’impresa di avere un seguito di pubblico e critica negli Stati Uniti. Grazie alla Manticore e ai manager degli Emerson Lake and Palmer apriranno la strada anche alle prove in inglese dei Trip, del Banco del Muto Soccorso e dei Libra. Registrano Photos of Ghosts, un disco che contiene versioni in inglese curate dal grande Pete Sinfield, il poeta dei King Crimson. E insistono di brutto fino a Cook, disco live del 1974, che entra al 150esimo posto della classifica di Billboard, primato assoluto per un gruppo italiano all’epoca. Poi, forti dell’entrata nella band di Bernardo Lanzetti, che aveva studiato e vissuto negli Stati Uniti, la voce trova anche le giuste parole per essere credibili. Forse anche troppo, perché il disco che a un certo punto mina il successo statunitense dei nostri è il famigerato Chocolate Kings del 1975. Già dalla copertina la bandiera americana è trattata come mera carta per la cioccolata che gli statunitensi regalavano venendo a liberare l’Europa. Un disco quindi critico sull’imperialismo americano, un boomerang notevole che si abbatterà sul successivo disco Jet Lag che, per quanto apprezzato dalla critica, porterà il gruppo a sfaldarsi stressato dal superlavoro dei ritmi americani. Sì, ok, la musica della PFM veniva definita spaghetti rock, ma considerato che i tedeschi, nel loro apice creativo cosmico, vennero apostrofati come Kraut rockers, capirete bene che c’è da andarne fieri.

“Felona & Sorona” Le Orme (1973)

Nel 1973 l’exploit straniero tocca anche un’altra band simbolo del prog italiano, ovvero Le Orme. Una band atipica però, che forse più di tutti aveva già annusato la new wave nell’aria, così come facevano i Van Der Graaf Generator di Peter Hammil. Normale che tra le due band nascesse grande intesa; Felona e Sorona nasce appunto come incontro tra Le Orme e il cantante dei VDG. il concept del disco si basa su questi due opposti simbolici: Felona rappresenta il pianeta felice, Sorona quello infelice e viene da “sorrow”, proprio su consiglio di Hammill che per un periodo divise il palco con Le Orme, opening dei VDGG, vivendo in diretta l’elaborazione dell’opera. Il disco, per chi non lo sapesse, ha tante di quelle intuizioni – tali da toccare anche la mutant disco – da essere una pietra miliare assoluta. Il lancio su Charisma, l’etichetta dei Genesis, dopo il successo in madrepatria, vede Peter a riscrivere i testi del disco in modo da dargli una credibilità lontana da ingenui italianismi. Nonostante la passione nel lavorarci su non riuscì del tutto nella sua impresa, visto che il disco oltremanica non andò poi forte, ma permise comunque a Le Orme di esibirsi per due settimane nel novembre del ‘73 nel prestigioso Marquee di Londra, con i fan inglesi a chiedere bis a gran voce. Come dire, una consacrazione parziale: ma all’epoca arrivare in Inghilterra era già come conquistare – appunto – un pianeta lontanissimo.

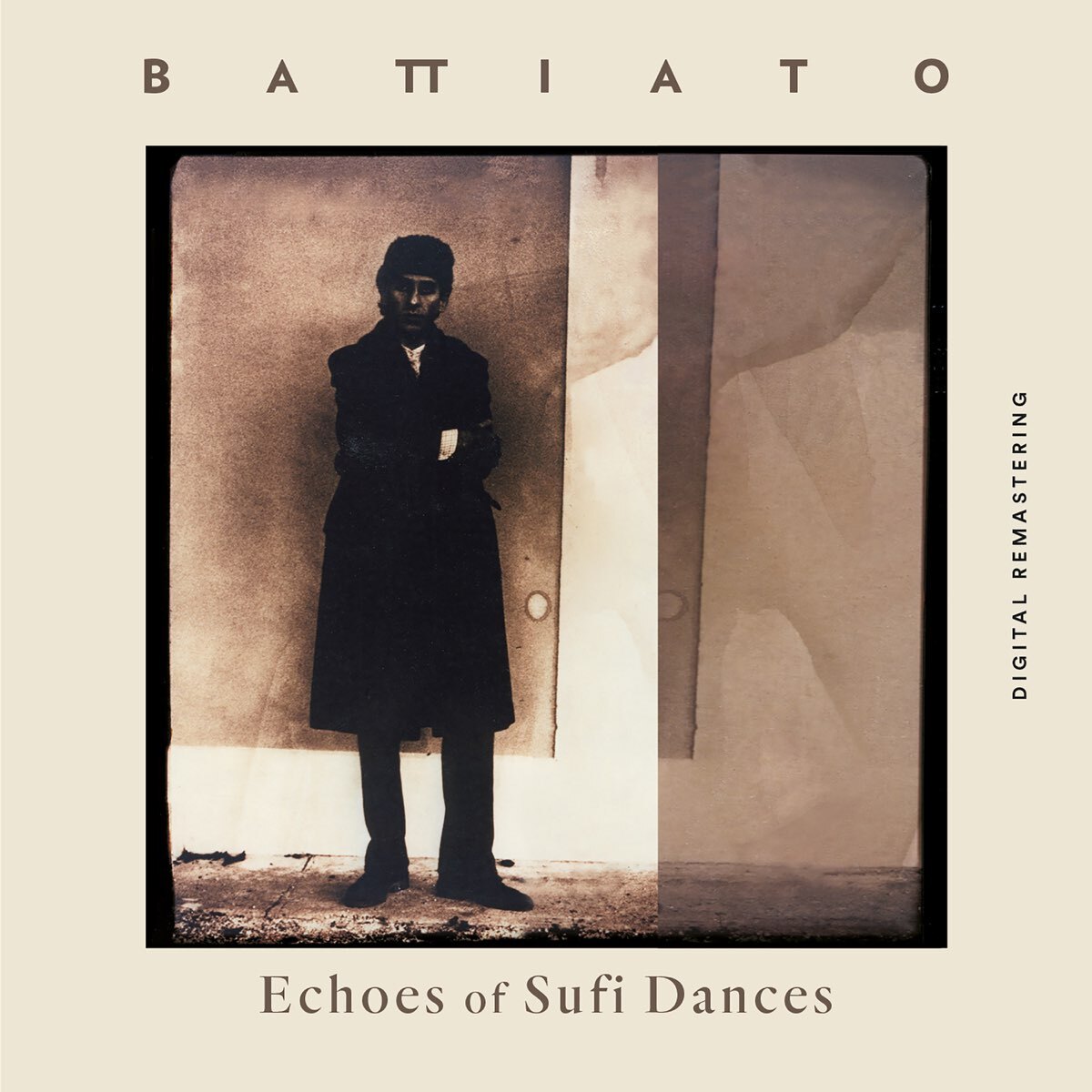

“Echoes of Sufi Dances” Franco Battiato (1985)

A proposito di mondi lontanissimi, un altro che provò a metterci piede fu Battiato, la prima volta con una versione di Fetus (per differenziarla dall’originale chiamata Foetus) commissionata dalla Island, oggi reperibile su etichetta VM 2000. È rimasta nei cassetti per anni nonostante sia una versione alternativa che ha dei brani rivisitati con spezzoni presi da Pollution e snellimento e riarrangiamento di alcune parti. Forse a causa dell’inglese maccheronico di Franco, a volte insostenibile, non decollò. Ma in realtà c’è dell’altro; Battiato fermò tutta l’operazione proprio nel bel mezzo del salto di popolarità estero, dopo un incidente semi mortale in tour coi Curved Air. Lì capi che era ora di tirare i remi in barca, lo prese come un segno del destino. Ma nel 1985, dopo anni di successi pop italiani, ci riproverà con Echoes of Sufi Dances, disco che comprende dei brani di Franco rivisitati in inglese con l’intenzione di espugnare il territorio statunitense (il disco inizia addirittura con una ragazza americana che parla al telefono dicendo che sta ascoltando un disco di un artista italiano). Ma – strano a dirsi – non troviamo solo le hit, anzi roba come Temporary Road è da annoverare come tra le più bizzarre e meno orecchiabili del canzoniere. Altra cosa assurda è che tutte le traduzioni sono letterali: Franco commetterà (ammettendolo lui stesso) praticamente lo stesso errore di Foetus, dato che anche la pronuncia non è migliorata, anzi. La mancanza di reale musicalità nella parte testuale irrigidita dall’insicura performance implica una grande perdita di appeal. A nulla varranno gli ottimi arrangiamenti virati al techno pop più moderno: Battiato avrà più successo in Spagna, ma d’altra parte era lui il primo a non crederci fino in fondo: rifiuterà infatti di intraprendere un tour promozionale americano del disco per concentrarsi sull’opera lirica Genesi.

“Hurricane” Pooh (1980)

All’appello non poteva mancare la band dalle uova d’oro: i Pooh nel 1979 sono una macchina da soldi e ogni anno puntualmente sbancano le hit parade italiane. A quel punto la casa discografica tenta il lancio americano: a differenza dei colleghi della PFM, i Pooh hanno un rapporto con gli Stati Uniti costante, ma relegato a un pubblico di italoamericani, ragion per cui si pensa che a tradurre i testi di Valerio Negrini ci voglia appunto un italoamericano, in grado di carpire lo slang popolare. Si sceglie Teddy Randazzo, collaboratore di Sinatra e della Warwick, forse per motivi di trasversalità tra la musica evergreen e la disco, che si occuperà anche degli arrangiamenti. Sarà piuttosto affettata come cosa, poiché Randazzo, pur vestendo di carica discomusic le varie tracce aggiungendo dei drumsynth e finezze del genere e riuscendo addirittura a far suonare al gruppo il primo reggae della loro storia (Ready Get Up and Good Morning ovvero Pronto buongiorno è la sveglia), si approccia in maniera vecchio stile a tutta l’operazione, risultando tutto tranne che appetibile per un pubblico di giovani. Soprattutto, i Pooh sono già orientati verso la new wave che porterà a Stop, tanto che quando Randazzo imporrà l’inedito space disco Love Attack lo inseriranno imbarazzati solo nella versione giapponese (anche se è probabile che è da lì che Red Canzian penserà a scrivere e produrre alcuni pezzi cosmic disco per conto terzi). Il disco andrà benino in Europa, ma negli Stati Uniti sarà ignorato: poco male, perché inaspettatamente otterrà il disco d’oro in Italia stuzzicando la curiosità dei completisti che faranno la fila nei negozi per accaparrarsi questa chicca.

“Tecadisk” Adriano Celentano (1977)

Celentano è un altro di quegli artisti per cui la popolarità in patria e anche in luoghi ben più vasti (vedi Russia) giustificherebbe anche l’assalto al mostro statunitense. In un certo senso, come capita spesso, il nostro ebbe un certo successo con il colpo di genio: Prisencolinanciusol, un brano in finto inglese (e proto rap a suo modo) che col suo groove ossessivo non poteva che piacere negli States, entrando in classifica. Notando che il pezzo, pur uscito nel ’72, ebbe successo in Italia solo nel ’74, Celentano capì che era necessario usare a suo modo le tendenze imperanti per poter essere commercialmente trasversale e superarle con ironia. Nell’unico disco interamente composto da inediti in inglese, ovvero Tecadisk del 1977, che Celentano si buttò a pesce sull’attualità internazionale. I testi vennero curati da un big della disco rock del periodo, una vecchia conoscenza del Clan di Celentano ovvero Danny B. Besquet, meglio conosciuto come il produttore di Nikka Costa e il bassista dei Giants, il gruppo “zio” dei Daft Punk vestito in stile Rollerball di sede proprio negli Stati Uniti. L’album contiene dei solidi numeri disco funk e ballate che sprizzano stelle e strisce da tutti i pori: ma a differenza di altre operazioni simili, non viene pubblicizzato come l’attacco di Celentano all’America, ma come un disco come gli altri, solo con i testi in inglese. In realtà – ovviamente – venne pubblicato negli States ma non ottenne i risultati sperati: in primis per la pronuncia di Celentano che paradossalmente parla in inglese meglio quando se lo inventa, e in secondo luogo per la musica che – pur priva di sbavature – risulta troppo di genere togliendo quindi spazio all’originalità del Molleggiato (che comunque tenta qualche numero vocale qua e là). Non è casuale che questa sbandata disco culminerà con il film Geppo il folle dove appunto, forse in maniera grottescamente autobiografica, si narra di un cantante di successo che vuole sfondare in America ma non sa l’inglese…

“Friends” Lucio Battisti (1977)

Ovviamente non poteva mancare Battisti nella lista di quelli che ci provarono. Bene o male è conosciuta la storia di Images, lo sfortunato e mal concepito album in inglese del 1977 che avrebbe dovuto proiettare Battisti nel mercato americano: come nel caso dei Pooh, la scelta di affidare il disco a professionisti “antichi” come Peter Powell alla sua uscita gli fruttò stroncature umilianti in cui la frase “spaghetti e mandolino” stavolta forse calzava, nonostante Battisti si fosse di fatto trasferito negli Stati Uniti e affidato completamente a un team locale (e come sappiamo Lucio tutto era fuorché tradizionale). Ovviamente c’erano grossi problemi di pronuncia, nonostante il nostro fosse grande fanatico della musica d’oltreoceano. Ma Battisti non era persona da lasciarsi buttar giù facilmente, quindi ci riproverà con il progetto Friends, ovvero la versione di Una donna per amico cantata completamente in inglese, costruita con lo stesso team del disco originale registrato appunto a Londra, in un autoesilio atto a carpire l’andazzo musicale e sociale anglofono (anche se la sua Io vorrei non vorrei… era stata già consacrata alla storia nella sua versione di Mick Ronson col testo riveduto e corretto da Bowie in persona, in un profetico Music is Lethal). E c’è da dire che il disco sulla carta sembra una bomba: in inglese alcuni brani completamente riarrangiati come Nessun dolore sembrano il Michael Jackson di Thriller, sonorità impeccabili e internazionali, e addirittura una pronuncia migliorata dovuta probabilmente alla full immersion in terra d’Albione. Anche i testi di Frank Musker (poi con Air Supply e Sheena Easton) sembrano finalmente calzanti. Putroppo si bloccò tutto per motivazioni apparentemente futili. A Battisti venne chiestodi fare alcuni passaggi televisivi nei Paesi interessati, cosa che cozzava con il suo assoluto rifiuto di apparire in pubblico: un vero peccato, perché la riscossa forse era vicina. Tanto fu amara questa vicenda che il disco verrà fuori solo di contrabbando negli anni 2000, trasformandolo in uno degli album più misteriosi della storia.

“Cerchi” Patty Pravo (1982)

Che Patty Pravo non fosse fatta per restare in Italia era chiaro fin da subito, ma a differenza di altri grandi cantantesse come la Nannini e Milva (che prenderanno dischi d’oro a pioggia in Germania), lei mira agli Stati Uniti sposando negli anni ’80 il chitarrista John Edward Johnson, trasferendosi là e diventando a tutti gli effetti americana per tre anni. In questo periodo fatto di eccessi – foto su Playboy e Le Ore, scandali più o meno grossi tra bigamia droga e rock’n’roll – ragiona su un disco che uscirà dopo due anni di concepimento. Cerchi è a tutti gli effetti il disco più new wave della nostra eroina, caratterizzato da un oscillare tra rock e sintetico particolarmente all’avanguardia per il periodo, con suoni ovviamente stellari e non imitativi di un fermento musicale, in quanto venivano direttamente dalle lande californiane dove la coppia risiedeva. Ora il problema di Cerchi era che, a differenza di un normale lancio americano, si volle testare prima il terreno nel mercato italiano, probabilmente per capire le potenzialità in un Paese meno vasto. Errore madornale, in quanto da una parte l’Italia non era prontissima a certe cose e dall’altra i testi in italiano contenuti nel disco sono talmente ermetici da risultare ostici e meno efficaci di quelli inglesi (trattasi di un disco misto). La versione interamente anglofona di Cerchi avrebbe potuto riservare delle sorprese se lanciata nel giusto mercato, quello anglosassone già sondato dalla Pravo con il Munich Album, dalle intenzioni similari: ma non se ne fece niente e il progetto venne accantonato probabilmente a causa delle scarse vendite italiane. Forse anche a causa di questo Pravo decise di ritornare in Italia.

“Lament of the Junkie” Fabrizio De André (1970)

Sembra incredibile ma anche De André, forte del successo in patria, tentò la carta anglofona. Nel 1969 infatti, Fabrizio incise una versione inglese di Tutti morimmo a stento, il suo primo concept album, non stravolgendo le basi ma semplicemente reincidendo le voci. Nel ’69 infatti Toni Casetta andò negli STati Uniti per sondare il mercato estero e tentò di portarsi dietro Faber. L’idea, considerando anche il successo di Leonard Cohen di cui De André era più che fanatico, non era malvagia: da sempre la sua ispirazione veniva da quelle lande. Anche i testi sembrano cercare delle vie diverse dalla parafrasi, e la voce è sicura di sé: sembra che seduca alla Dean Martin. Di questo vinile esiste solo un’unica copia, che un collezionista statunitense ha tenuto segreta per quarant’anni, fino al suo ottantesimo compleanno quando rese il tutto pubblico cedendo la sua copia al collezionista Mimmo Carrata. Grafica diversa dall’originale, copertina apribile: insomma un packaging pronto a fare il suo figurone, un disco destinato a una produzione seriale (a differenza del collega amico De Gregori, il cui progetto di un disco in inglese rimarrà nel cassetto), ma ahimè, niente da fare.

“Secret Streets” Eugenio Finardi (1982)

Tra gli artisti italiani degni di spazio nell’olimpo angloamericano c’era senza dubbio anche Finardi: se non altro per motivi di lignaggio, essendo figlio di una cantante lirica statunitense. Il bilinguismo lo ha sempre accompagnato in alcuni brani dei suoi dischi, ma è nel 1982 che il nostro decide di lanciarsi sul mercato estero che conta. Dopo aver realizzato nel 1981 forse il suo disco più vicino al punk, ovvero l’omonimo Finardi, nei cui video promozionali indossa t-shirt dei Ramones, decide di rivedere tutto il disco in chiave anglofona, rendendo più elettronici gli arrangiamenti, virando su una new wave più serrata con l’aiuto delle revisioni dei velenosi testi di Valerio Negrini (sì, quello dei Pooh) da parte di Mark Harris, meglio conosciuto come il tastierista dei Napoli Centrale. I nomi coinvolti nella registrazione sembrano un lasciapassare per il successo oltreoceano (ricordiamo tra gli altri il bassista dei Roxy Music, ovvero John Gustafson), anche se il cantato di Eugenio paradossalmente sembra confuso rispetto alla versione italiana. Ma a questa tensione di rockstar internazionale di Finardi si oppone presto la paternità, quella poi descritta magistralmente in Amore diverso. Un evento che gli sconvolge la vita e lo mette di fronte alle vere priorità, tanto che presto quella rabbia da rockettaro estremo e maledetto si trasformerà nella dolcezza intimista di Dal nlu aprendo nuove strade al cantautore, forse più importanti della conquista dell’America: quelle della conquista della propria anima.

“Zu & Co.” Zucchero (2004)

Tra le tante rockstar nostrane, Zucchero è quello che non si è mai arreso di fronte al sogno americano. Anzi, ogni suo disco esce anche in una versione inglese e il tentativo di sbancare nei Paesi anglofoni non l’ha mai messo da parte. Certo è che di risultati, nonostante millanti il contrario, ne ha sempre avuti pochini. A parte il caso dei singoli Whitout a Woman (Senza una donna) con Paul Young che senza dubbio gli ha aperto le porte a varie collaborazioni internazionali, Diamante con Randy Crawford e Miserere con Pavarotti, il suo ingresso nella classifica inglese avvenne con l’album Zucchero del 1991 e in quella americana con Zu & Co. che vantava duetti internazionali. L’album raggiunse il numero 84 della classifica Billboard, rendendo Zucchero uno dei pochi italiani a vantarsi di tale primato, anche grazie all’astuta mossa di distribuire il disco nelle catene Starbucks. Ma è una vittoria di Pirro, considerato che il successivo Fly, non certo un disco di duetti, non avrà seguito alcuno negli Stati Uniti, così come i dischi successivi (a parte La sesión cubana per ovvi motivi – anche qui disco di cover – che entrerà in classifica e Black Cat, che arriverà alla numero nove della sezione world, quindi una classifica per un pubblico ristretto). Comunque la si pensi, bisogna dare atto a Zucchero di non aver mai ceduto di un millimetro, insistendo come una goccia che cade sul marmo.

“Richard Cocciante” Riccardo Cocciante (1976)

Tra i nostri artisti più internazionali c’è Riccardo Cocciante, già dalla carta d’identità: è per metà francese ed è nato in Vietnam. In Francia è conosciuto come Richard Cocciante. Con questo nome di battaglia farà i primi passi nella discografia, incidendo per l’appunto in inglese due brani che entreranno nella colonna sonora di Roma bene di Carlo Lizzani: abbandonerà subito tale idioma per concentrarsi sulla lingua italiana e ovviamente sul francese, dandogli una certa solidità nel mercato europeo. Capita però che nel 1975 esca Anima, che oltre a contenere la famosissima Bella senz’anima ed essere il disco che lo consacrerà commercialmente, contiene anche Quando finisce un amore, col sontuoso arrangiamento di Ennio Morricone. Il brano entrerà in classifica negli Stati Uniti e Cocciante riprenderà il nome Richard per un unico album in inglese nel 1976, prodotto nientemeno che dalla 20th Century Fox, operando un mix tra Anima e il precedente Poesia cercando di capitalizzare il successo del singolo citato, con risultati modesti. Ritenterà la carta inglese solo nel 1983 con la versione anglofona dell’album Sincerità (chiamato in questo caso Sincerity) espressamente pensato per il mercato inglese: l’idea era probabilmente sfruttare la presenza nel disco di tre quarti dei Toto (che all’epoca la facevano da padrone) e la produzione del quasi premio Oscar James Newton Howard, ma anche in questo caso non andrà a segno. Alla luce di questo, verrebbe proprio di parafrasare quello che dicono James Senese e Edoardo Bennato nel brano L’America: “Io song’ nato acca’ e ‘cca voglio restà / chi se ne fotte e ll’ America/ ll’ America sta ‘cca, sta dintu a chist’ core”.