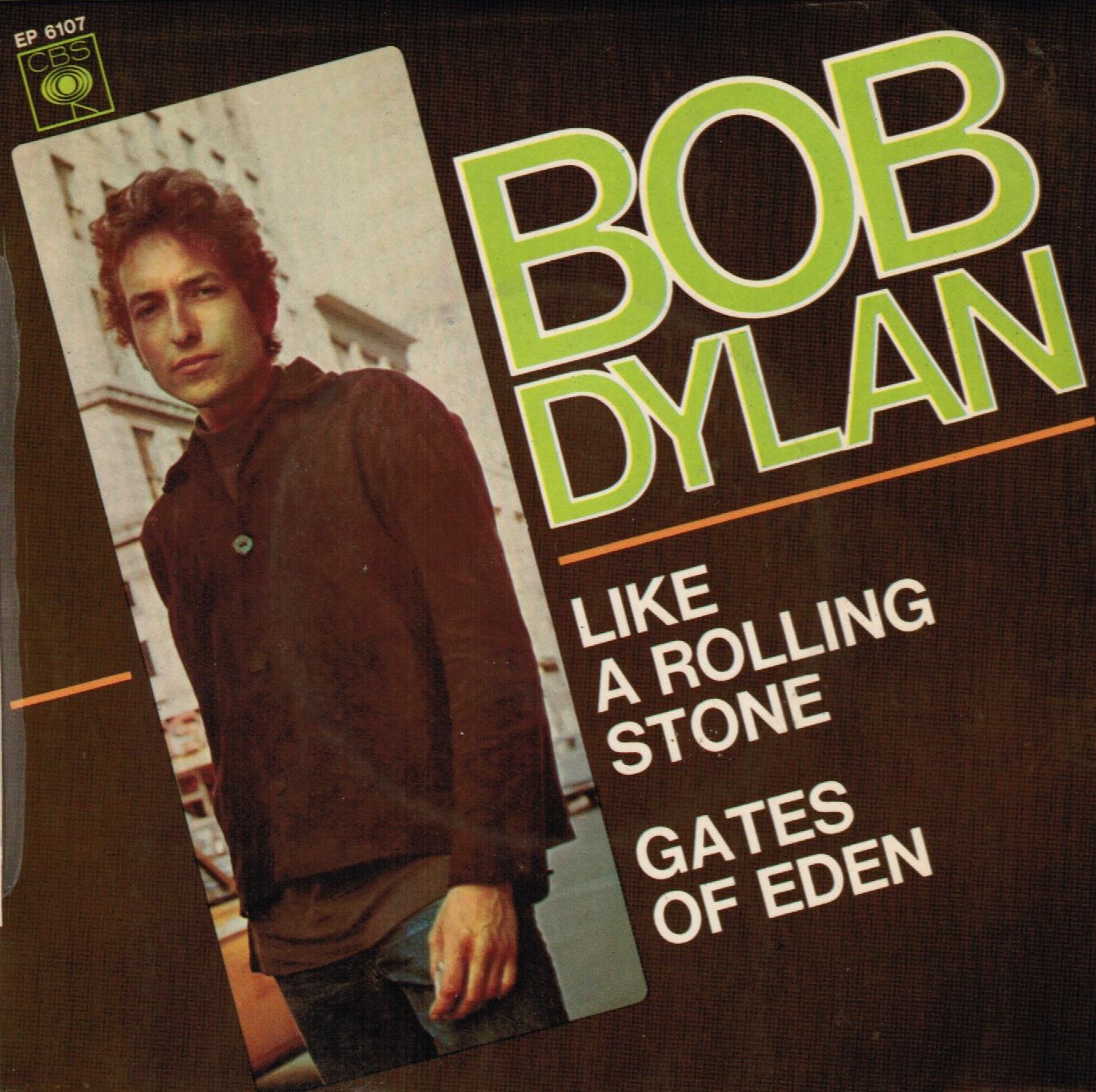

Nell’estate del 1965, poco dopo l’uscita del 45 giri di Like a Rolling Stone, sulla rivista inglese Record Mirror uscì una recensione anonima che certamente sorprese chi si era dato la pena di ascoltare – ascoltare – la canzone, non semplicemente appoggiare la puntina sui solchi.

“Dylan è appesantito da un accompagnamento piuttosto orribile, dominato da archi mielosi, chitarra amplificata e organo… La monotona linea melodica e l’intonazione di Dylan, completamente priva di espressione, non riescono a mantenere l’interesse dell’ascoltatore per quelli che sembrano i sei minuti più lunghi da quando è stato inventato il tempo”.

Uno studente americano allora diciottenne, di nome Paul Williams, fu preso da una tale furia quando lesse questa recensione che invece di rispondere per le rime con una fan letter progettò addirittura di creare una sua rivista, Crawdaddy!, che fu infatti la palestra sulla quale molti giovani critici rock si esercitarono e anche il modello che altre riviste come Creem e Cheetah seguirono, fino ad arrivare alla fondazione di Rolling Stone, l’unica tra queste riviste che ancora sopravvive. Non è troppo esagerato affermare che l’intero discorso critico sulla musica rock, compreso lo sguardo retrospettivo verso il rock and roll degli anni Cinquanta, iniziò in risposta a qualcuno le cui orecchie non erano ancora in grado di ascoltare – ascoltare – Like a Rolling Stone.

La sordità del critico di Record Mirror non era affatto un fenomeno isolato. Ne fanno fede i commenti di coloro che contestarono il Dylan “elettrico” del tour del 1966 per capire che il nuovo rock di Dylan metteva a dura prova il loro discernimento musicale, per non dire il loro vocabolario. Dopo il concerto di Newcastle del 21 maggio 1966, all’uscita alcuni dichiararono che il gruppo di Dylan era corny, sdolcinato, definizione che si può dare del sound di The Hawks, poi The Band, solo se si ha veramente bisogno di un’alfabetizzazione sonora.

La recensione di Record Mirror ebbe però lunga vita. Arrivò anche in Italia, perché io mi ricordo di aver letto, e sarà stato nei primi anni Settanta, qualcuno che difendeva Like a Rolling Stone affermando che no, non era affatto vero che Dylan avesse usato archi e altre “cose mollicce”. (Per inciso, il primo brano registrato da Dylan in cui si sentono degli archi è la folk song canadese Belle Isle, inclusa in Self Portrait, ma la sezione d’archi fu aggiunta dal produttore. In The Bootleg Series Vol. 10 si può ascoltare la versione senza overdubs).

Resta il fatto che intorno a Like a Rolling Stone si scatenò una battaglia su tre fronti: il testo, la voce e il sound. Occorreva rieducarsi a tutti e tre per poterla ascoltare – ascoltare. Quando Bruce Springsteen, di otto anni più giovane di Dylan, sentì per la prima volta Like a Rolling Stone, sua madre, niente affatto digiuna della musica che piaceva a suo figlio, già alla fine della prima strofa sentenziò: “Questo qui non sa cantare”. Il giovane Bruce invece capì subito che quella di Dylan era la voce più dura che avesse mai sentito (“the toughest voice”, disse), giovane e adulta, eccitante e paurosa, l’invenzione di un modo nuovo di cantare, ma non era una voce, come qualcuno credette sbagliandosi, che avrebbe fatto il lavoro per te. All’inizio ti faceva sentire irresponsabile e innocente, ma in realtà ti chiamava a una precisa responsabilità.

Quanto alle parole, beh, quelle erano ancora più difficili da ascoltare del sound e della voce. Per via della sua pronuncia impossibile, non era nemmeno chiaro quale storia Dylan stesse raccontando. Pareva che se la prendesse con qualcuno, con una donna che aveva fatto qualcosa di sbagliato, magari non direttamente a lui, perché non sembrava una break-up song, il lamento di chi è stato mollato. Non pareva nemmeno una di quelle canzoni in cui qualcuno dice a qualcun altro: “Non ti amo, e adesso ti spiego perché” – una canzone di “non amore” insomma, come poi Ellen Willis le avrebbe definite proprio parlando di Dylan. Certo, un po’ lo era, e lo sosteneva anche la Willis, ma non era solo quello.

Di sicuro diceva due cose, le uniche due che al primo ascolto si poteva pensare di aver capito. Qualunque cosa ti sia successa, non hai scuse, te la sei cercata. E non stava parlando di molestie, sia chiaro, ma di una superbia punita, di un “privilegio di classe” che gli dei avevano deciso di umiliare. Il messaggio che arrivava per primo però non era la strofa ma il ritornello. Era “How does it feel?”, seguito da quelle quattro note dell’organo di Al Kooper che non riuscivi a toglierti di mente. Era quello lo hook, il gancio che ti teneva legato, la domanda rivolta non soltanto alla principessa caduta in disgrazia ma proprio a te, lì dov’eri in quel momento: come ti senti, cosa si prova, che effetto fa, come ti trovi in quest’America, in questo mondo, qui e ora, con il tuo uomo, con la tua donna, la tua famiglia, la tua scuola, la tua chiesa, i tuoi amici, la carriera che ti aspetta – se ce l’hai – tuo padre che ti guarda come se tu fossi un marziano e l’esercito che ti vuole? Era la domanda che Holden Caulfield non faceva che porsi durante il suo perduto weekend a New York. Nel libro non la trovate, ma è come se in ogni pagina sia stampata in filigrana.

Nei cinque anni successivi, Like a Rolling Stone divenne la cartina al tornasole della giovane critica rock. Chi era rimasto al di qua di Like a Rolling Stone magari aveva apprezzato Blowin’ in the Wind, aveva cantato The Times They Are A-Changin’ insieme a We Shall Overcome e alle altre canzoni del movimento per i diritti civili, ma se non passava la porta di Like Rolling Stone rimaneva tagliato fuori dal caos dionisiaco degli anni Sessanta.

Uno di quei giovani critici, Richard Meltzer, scrisse che per discernere le parole, e nemmeno tutte, erano necessari almeno dieci ascolti. Bisognava districarle dalla strumentazione dominata da un organo “da revival religioso” (osservazione giustissima; l’accoppiamento di pianoforte e organo uscito quasi casualmente nel corso della registrazione, ma di cui Dylan aveva immediatamente intuito la forza, evocava il suono del gospel) per poter sentire, più che capire, una protesta non contro qualche specifica ingiustizia bensì contro la società borghese nel suo insieme (contro il privilegio di classe, appunto, anche se un americano raramente si esprime in questo modo). Ma bisognava anche avvertire sulla pelle il piacere dell’assenza di significato. La persona a cui la canzone si rivolgeva era stata derubata, desensibilizzata, ingannata e deprivata di tutto, era metafisicamente perduta in una vita vacua e invisibile, che però era anche l’unica nella quale si poteva risorgere dall’incubo di canzoni come Fingertips o Land of 1000 Dances, dove invece il significato era inesorabilmente chiaro. Quello che non è chiaro è perché Meltzer se la prendesse con due dignitosissimi brani di soul music, ma può ancora valere la sua conclusione: “Qui almeno c’è del nichilismo fornito di gioia, in grado di mostrare la grandezza della banalità nonché l’ordinarietà di una tale scatenata potenza”.

Il 25 luglio 1970, nella famosa recensione a Self Portrait pubblicata su Rolling Stone e che cominciava con la cruciale domanda: “What is this shit?”, Greil Marcus cercò di azionare una macchina del tempo che andasse avanti e indietro fra il 1970 e il 1965. Com’era stato possibile che Dylan fosse sceso in così breve tempo dall’abbagliante chiarezza di propositi di cinque anni prima alla confusione senza via d’uscita di Self Portrait, un auto-bootleg messo insieme male, di sicuro inferiore ai bootleg veri che circolavano già da tre anni. La recensione, nonostante partisse con una domanda che non prometteva mezze misure, non era esclusivamente negativa. Marcus si sforzava di essere all’altezza di un artista il quale, dopotutto, non aveva fatto altro che prendere una direzione inaspettata dopo l’altra. Ma sulla via della comprensione si ergeva, come un cartello stradale che punta verso un muro, l’esecuzione di Like a Rolling Stone all’isola di Wight dove, nonostante il buon lavoro della Band, la performance vocale non reggeva il confronto con quella del disco o dei bootleg della tournée del 1966. Come non credere, allora, che qualcosa si fosse spezzato per sempre?

“L’immediatezza mitica di tutto ciò che Dylan fa e l’importanza di quella forza rispetto al modo in cui viviamo le nostre vite è radicata nei tre album e nei due indimenticabili singoli che ha pubblicato nel 1965 e nel 1966: Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde On Blonde, Like a Rolling Stone e Subterranean Homesick Blues. Quei dischi hanno definito e strutturato un anno cruciale – nessuno li ha mai eguagliati ed è probabile che nessuno ci riuscirà mai. Quello che è accaduto allora è ciò di cui sempre siamo in cerca”.

E dunque, da qui come si prosegue? Come può Like a Rolling Stone riscattare se stessa e chi l’ascolta? Oh, la canzone poteva certamente riscattarsi ancora, e l’ha fatto. Lo dimostrano le duemila e più volte in cui Dylan l’ha eseguita dal vivo, ma i suoi ascoltatori di allora… Quello è un altro discorso. È lo stesso Marcus a raccontarlo, in un aneddoto che è citato in questo libro con le parole dello stesso Marcus e del quale perciò offro qui solo un riassunto.

È un mattino del 1981 in un ristorante di Maui, nelle Hawaii, quando gli altoparlanti che mandano musica da una radio locale iniziano a trasmettere Like a Rolling Stone come se fosse un qualunque vecchio oldie. Non sta accadendo niente, solo gente in vacanza che fa colazione, ma la canzone riesce comunque a interrompere quel niente. I presenti iniziano a strisciare i piedi come se stessero per alzarsi e andarsene (credo che ben poche coppie potrebbero dire, ascoltando Like a Rolling Stone: “Senti, trasmettono la nostra canzone…”) – via da quel buco nero, da quel momento di quindici anni prima in cui la promessa della jouissance anarchica li aveva afferrati. No, non sono diventati pietre che rotolano verso l’abisso, gli avventori del ristorante di Maui. Nemmeno il loro cronista, del resto. Hanno una famiglia, un lavoro, un’esistenza più o meno stabile. Non cercano più il Sacro Graal. Ma la canzone è ancora lì, a ricordare loro che nell’abiezione di chi ha rinunciato alla solidarietà umana si cela una rivelazione più alta di ogni sicurezza esistenziale. Quindici anni non erano stati sufficienti perché Like a Rolling Stone potesse diventare musica di sottofondo. “Quando la canzone finì, fu come se l’aria fosse stata risucchiata via dalla stanza”.

Nemmeno cinquantacinque anni sono stati sufficienti, e tanti ormai ne sono passati. Like a Rolling Stone non è una canzone politica, non ti dice da che parte devi stare, non auspica il riscatto degli emarginati, ti chiede solo di metterti nei loro panni e domandarti come ci si sente. Ma, traducendo l’aneddoto in termini italiani, immaginiamo un ristorante popolato da un gruppo di yuppie anni Ottanta, ex sessantottini ben sistemati, in cui l’altoparlante comincia a mandare una playlist di Contessa, La violenza, Cara moglie e L’ora del fucile. Quanti avrebbero almeno la decenza di scambiarsi un sorrisetto imbarazzato? Like a Rolling Stone, come tutte le canzoni di lotta, distrugge la stessa comunità che contribuisce a creare, la riduce alla comunità di chi non ha (più) niente in comune.

Foto: Michael Ochs Archives/Getty Images

Dunque cosa possiamo dire ancora di un brano che zittisce gli stessi discorsi che ha generato, che succhia via l’aria dalla stanza? La risposta è: moltissimo, ma solo se premettiamo un avvertimento. State attenti, rockettari; arrivano i filologi.

Per essere precisi, arriva Mario Gerolamo Mossa con questo libro: l’analisi più ampia, minuziosa e ossessiva, mai condotta in qualunque lingua, di Like a Rolling Stone, ma anche la più scientificamente accurata, dove musica, voce e testo vengono passati al microscopio elettronico e la “costruzione” della canzone, mattone per mattone (non la sua decostruzione), è l’obiettivo finale.

Ho seguito questo libro fin da quando era solo una vaga idea nella mente dell’autore. All’inizio si trattava di una comparazione tra il discorso critico sulla canzone in Italia e il discorso critico in America. No, doveva essere una comparazione archivistica tra Bob Dylan e Fabrizio De André, dal momento che di entrambi ora abbiamo un archivio. Ci vogliono le credenziali giuste per accedere al Centro Studi Fabrizio De André presso l’Università di Siena, e ce ne vogliono di più giuste ancora per il Bob Dylan Archive situato a Tulsa (Oklahoma) presso lo Helmerich Center for American Research. Non sarà pienamente funzionante fino al 2021, ma Mossa è tenace, è andato a Tulsa e ha trovato quello che cercava. Infine il progetto è diventato un’idra a tre teste: la tesi specialistica, un saggio incluso negli atti del primo convegno accademico italiano su Bob Dylan in Italia, tenuto all’Università di Roma Tre, e questo libro che si concentra “solo” su Like a Rolling Stone – ma mi sembra di avere spiegato a sufficienza come l’argomento sia piuttosto sconfinato.

Mossa è uno studioso di poesia, ma – cosa rara nel campo – sa di musica, può mettere gli occhi su uno spartito, compone canzoni, le canta. Come tutti o quasi gli studiosi di poesia hanno libri di poesie nel cassetto, non si vede perché chi si occupa di testi per musica o musica per testi non debba essere anche un autore di canzoni. Quanto alla sua competenza nel campo dell’analisi testuale, il suo curriculum parla da solo. Oltre alla sua tesi triennale (Le ragioni della metrica. Confronto tra la poesia contemporanea e la canzone d’autore) è anche autore di un lungo saggio su oralità e scrittura nel Beowulf di Seamus Heaney, di un articolo di teoria letteraria su Franco Moretti e di una perfetta nota introduttiva all’edizione completa delle poesie di Elena Salibra.

Sulla canzone, Mossa ha già scritto cinque interventi: sulla contraddizione tra il poeta-cantautore e il cantautore-poeta, sul rapporto tra critica letteraria e popular music, sull’intertestualità musical-letteraria nella canzone d’autore, sull’equilibrio tra autenticità e falsificazione nella performance poetica e poetico-musicale e sulla dialettica tra oralità e scrittura in riferimento al singer-songwriting. Sono tutt’altro che lavori preparatori, ma anche chi li conosce rimarrà stupito davanti alla completezza di orizzonte che questo libro dispiega. Semplicemente, non c’è nulla di simile nella letteratura pur vastissima su Bob Dylan. Su altri autori, in particolare De André, sono state affrontate analisi simili, ma la loro ambizione non si è ancora estesa a un intero libro (per l’esistenza del quale va reso il dovuto tanto al direttore della collana quanto all’editore). Ci sono validissimi studiosi della canzone in Italia. Non che l’accademia tradizionale abbia fatto pace con la canzone; non la farà mai, ma le scuole si stanno formando e stanno già dando i loro frutti. Questo libro però è un’altra cosa, fa fare un salto metodologico allo studio della genealogia creativa di un testo per musica, e non solo perché Mossa è un sapiente metricista e analista testuale, ma perché non dimentica mai la triplice natura, la “tridimensionalità” (termine usato anche da Dylan, in un’intervista del 1965 citata nel libro) dell’oggetto che sta indagando.

Dylan, nell’obliquo modus loquendi al quale ricorre quando apre la sua officina e cerca di spiegare come usa i suoi attrezzi, concepisce la tridimensionalità di Like a Rolling Stone come un non sapere in che direzione si sta andando. Non è solo la povera Miss Lonely della canzone a non avere una direction home; è proprio la canzone stessa, la quale non ha un tema che le preesista. Nasce da una caotica improvvisazione di appunti che l’autore è il primo a dover decifrare, ben prima che un qualunque Richard Meltzer si metta ad ascoltare dieci volte il 45 giri in commercio per cogliere almeno le parole chiave. E infatti quel primo brogliaccio comincia a diventare una canzone quando Dylan si mette ad “ascoltarlo” e il brogliaccio gli canta “How does it feel?”. Da quel momento inizia la storia di Like a Rolling Stone.

Ma la preistoria è perduta, perché di quel celebre brogliaccio non c’è più traccia, non si sa quanto fosse lungo (venti pagine, dice Dylan, che poi si corregge, erano sei) e quasi certamente non esiste più. Mossa però è riuscito a leggere tutti i frammenti testuali esistenti che compongono la galassia di Like a Rolling Stone, quelli sopravvissuti delle prime stesure e quelli scritti dopo la versione incisa e infine non utilizzati. Oltre a servirsi delle fonti già messe in circolazione da altri studiosi, Mossa è anche stato uno dei primi ad avere accesso al materiale contenuto nel Dylan Archive. C’è da essere orgogliosi che il primo testo compiutamente filologico su una canzone di Bob Dylan esca in italiano, ma è anche un peccato che non esca subito nella lingua di Dylan, perché avrebbe molto da insegnare al mondo anglosassone (il saggio incluso negli atti del convegno di Roma è fortunatamente in inglese). Che dire? Mostrò ciò che potea la filologia nostra, ma la filologia della canzone negli Stati Uniti non è ancora arrivata.

Peccato per loro, perché la filologia di Mossa è tutt’altro che fredda, anzi, è piena di “voce”. Alla base, vi sta una profonda consapevolezza del rapporto tra oralità e scrittura così come è stato trattato dai maggiori studiosi del campo (Milman Parry, Walter J. Ong, Paul Zumthor), e la quadripartizione del libro mostra appunto come non si possa mai trascurare, quando si esamina una canzone, che il testo non pre-esiste semplicemente alla musica, neanche quando è scritto prima, e che la performance vocale può essere altrettanto creatrice di testo della scrittura delle strofe o della scelta definitiva tra le varianti in sede d’incisione (si può davvero comporre con la voce, e Like a Rolling Stone, come questo libro dimostra, ne è la prova).

Così, il primo capitolo ricostruisce, utilizzando ogni frammento a disposizione, il processo compositivo della canzone. Il secondo capitolo analizza e interpreta la Studio Version (il Take 4, ma oggi abbiamo, grazie a The Bootleg Series Vol. 12, anche tutte le altre versioni, prima e dopo quella definitiva), esplorando le implicazioni contenutistiche del testo inciso in relazione alla progressione melodico-armonica che le esalta o le contiene. Il terzo capitolo passa in rassegna i problemi ermeneutici che la canzone ha sollevato nella storia della critica: a chi parla? Chi condanna? Chi esalta? Che cosa sta cercando di dire? Che cosa vuole farmi fare? (Perché il segreto di Like a Rolling Stone è che le devi rispondere). Il quarto capitolo è un esercizio di close listening; introduce una vera e propria filologia della performance in cui sono poste a confronto nove esecuzioni della canzone, dal 1965 al 2018, a conferma dell’ipotesi che Like a Rolling Stone, benché sia una delle canzoni più “scritte” di Dylan (non ha mai sentito il bisogno di ritornare sul testo) è pur sempre, come dice lo stesso Mossa, un “originale in movimento”.

La dimensione “oralistica” di Like a Rolling Stone non è facilmente classificabile. È paradossale, o almeno è meritevole di attenzione, il fatto che una costruzione così orale abbia dato luogo a un prodotto finito così scritto (anche musicalmente; non è facile – nemmeno per Dylan – riproporre Like a Rolling Stone con un arrangiamento diverso dall’originale), mentre canzoni il cui testo è fin dall’inizio molto scritto, anzi apertamente letterario come Tangled Up in Blue hanno conosciuto intense avventure orali e radicali riscritture testuali e musicali anche a parecchi anni di distanza dalla loro incisione in studio. Del resto, lo stesso concetto di oralità può essere concepito solo a partire dalla scrittura, perché l’uomo che non conosce la scrittura non dice di sé: “Io pratico l’oralità primaria”, così come il pre-cristiano non poteva dire di sé: “Io sono pagano”. L’idea di oralità, in breve, è tanto problematica quanto quella di scrittura. Se Italo Calvino divideva l’universo dell’esperienza in “mondo scritto” e “mondo non scritto” (dove il secondo minacciava il primo, ma anche lo nutriva), forse per Dylan potremmo introdurre la complementarità tra “mondo cantato” e “mondo non cantato”, con l’avvertenza che in Dylan il mondo non cantato si riduce a poca cosa.

Perché Dylan “canta” sempre, anche quando viene intervistato, anche quando scrive in prosa o introduce le canzoni da lui scelte nel programma radio che ha tenuto dal 2006 al 2009 (Theme Time Radio Hour). C’è un ritmo sub-tattile nel suo linguaggio che non necessariamente si avverte alla lettura. Per segnalare gli affastellamenti ritmici di cui si compone Like a Rolling Stone, Mossa non esita a servirsi di espressioni icastiche (“tamponamenti a catena”, “colate verbali”, “livellamento sonoro”, “puntello formale”) che spero di vedere usate presto nell’analisi di altre canzoni dylaniane. Grazie a Mossa, ora saprò rispondere meglio a chi mi chiederà se fosse difficile tradurre Dylan. Certo, dovrò dire, ma dovevo prima evitare i tamponamenti a catena sulla Highway 61 (“People’d call / Beware doll / You’re bound to fall / You thought they were all / kiddin’ you!!!”) nonché proteggermi dal calore da altoforno delle strofe successive (“You’ve gone to the finest school all right, Miss Lonely / But you know you only used to get juiced in it!!! / And nobody has ever taught you how to live on the street / And now you find out you’re gonna have to get used to it!!!”). Alcune sono espressioni già usate da altri, ma Mossa le rivitalizza in un contesto assolutamente appropriato. Mossa insiste giustamente sull’uso dylaniano della forma cretica (KIDdin’ YOU!), un accento debole tra due accenti forti. A me è venuto perfino il sospetto che Dylan non solo canti in cretico ma parli in cretico, e quando dice un semplice “I don’t know” stia sempre articolando un “I don’t KNOW!”

Una cosa è certa. Quando la critica rock è nata per cercare di capire cos’era mai l’oggetto Like a Rolling Stone, caduto dal cielo come un meteorite, il rock and roll ha perso l’innocenza. L’ha persa molte altre volte, ma l’analisi filologica di Mossa, che davvero rivolta tutte le pietre (leaves no stone unturned, si direbbe, o no stone rolling, se vogliamo) è un’ulteriore perdita di innocenza. Mossa ha rotto il giocattolo, ed era tempo, ma non c’è da preoccuparsi, alla prossima esecuzione Like a Rolling Stone si rimetterà insieme, tornerà come nuova e riprenderà il suo rolling on.

Tratto da ‘Bob Dylan & Like a Rolling Stone. Filologia composizione performance’ di Mario Gerolamo Mossa (Mimesis)