Lento zoom in avanti sul campo sterrato dell’anfiteatro romano. In sottofondo i Pink Floyd eseguono la lunga intro a Echoes. Figure prima molto piccole si fanno via via più distinte, riusciamo a scorgere una squadra di tecnici che lavorano intorno a David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason piazzati dietro agli strumenti. Intanto il brano cresce di intensità, quando parte il ritmo vengono mostrati dettagli di statue e già si comincia a intuire che quello scenario non farà solo da contorno alle note, si trasformerà esso stesso in musica.

Cambio repentino, primissimo piano sul viso di Wright e poi su quello di Gilmour che cantano, armonizzandosi a vicenda, la prima tranche vocale della suite. Adesso i loro volti sembrano riflettersi in quelli delle statue, c’è una perfetta consonanza tra visione e musica, l’arte antica, il paesaggio della città in rovina e del vulcano presso il quale il gruppo si aggira: tutto è musica.

Ora si passi alla sezione in cui i Floyd eseguono Set the Controls for the Heart of the Sun. Non siamo più a Pompei bensì in uno studio parigino, scelto per implementare il materiale girato in Italia. Waters canta e intanto scorrono immagini di affreschi che di nuovo si rispecchiano in quei suoni, in quei cori arcani. Pare che Set the Controls sia stata composta millenni fa, quando Pompei ancora fioriva delle sue arti e culture, e si immaginano riti notturni al suono di quelle melodie. Adrian Maben e la band hanno evidentemente trasceso la normale messa in scena di un gruppo che suona per compiere un viaggio nel tempo, come se la band fosse stata traghettata indietro nei secoli.

Se i grandi gruppi dell’epoca si fossero lanciati in operazioni similari, chi avremmo visto dove? Forse gli Yes nella straordinaria natura visualizzata da Roger Dean nella copertina interna di Close to the Edge, forse i Genesis in qualche villa vittoriana per ricreare l’atmosfera di Nursery Cryme, forse i King Crimson in una cornice medieval-allucinata come quella messa in scena da Lizard. I Pink Floyd invece ce li saremmo immaginati nello spazio interstellare. Sin dagli esordi si è parlato dei loro brani che avevano a che fare con la fantascienza, con altri mondi. In realtà Waters e gli altri hanno sempre ridimensionato tale legame e nel 1971, complice Maben, ci hanno mostrato le immagini che la loro musica poteva evocare: antichità, mistero, paura, elevazione, ossessione, tutto materiale che trovano proprio nella città distrutta nel 79 d.C.

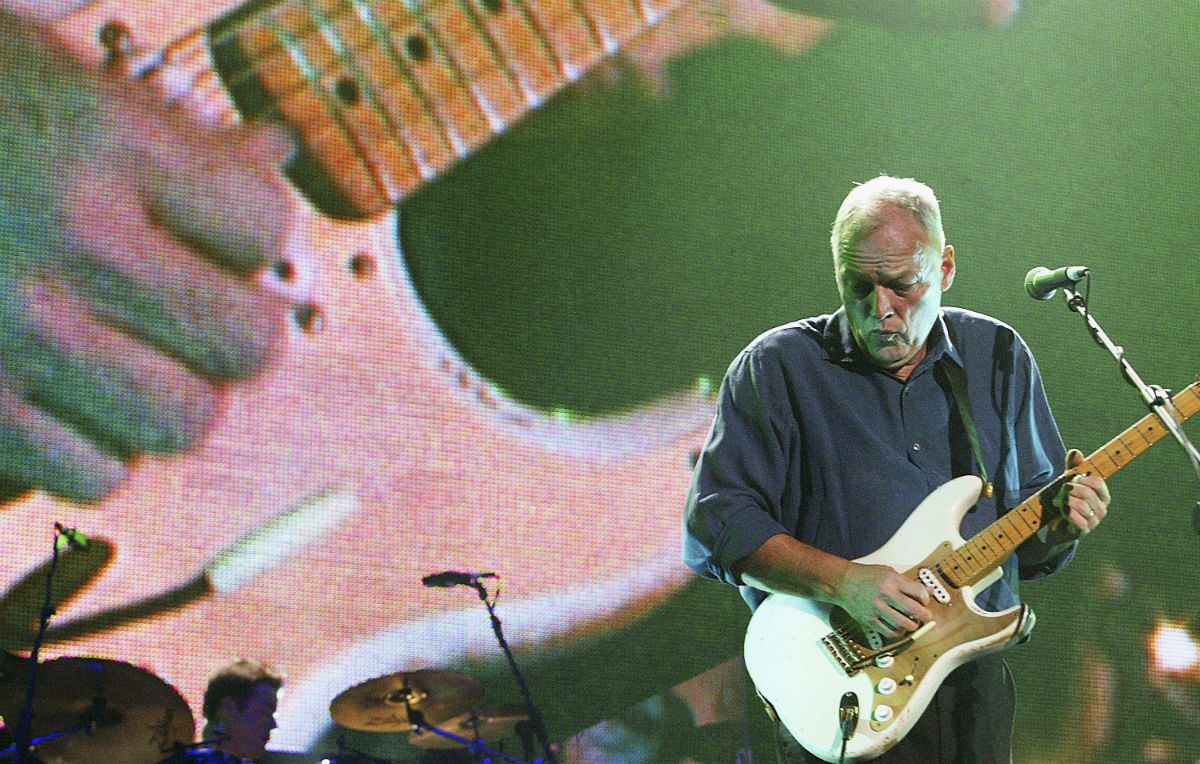

Non è solo il luogo, ma anche il momento a essere perfetto. I giovani Pink Floyd stanno vivendo un periodo di grandissima creatività che porterà ai fasti di The Dark Side of the Moon, sono belli da vedere da ogni punto di vista, trattano gli strumenti con tutta l’inventiva di questo mondo facendo capire che non è la tecnica il loro punto di forza, ma le idee che tirano fuori maneggiando il loro armamentario. Si veda Wright in certe improvvisazioni oniriche basate su timbriche irreali, il solitamente placido Mason che è una furia sui tamburi, Gilmour per terra sporco di polvere che smanetta gli effetti facendo urlare la chitarra, Waters che il basso non lo suona, lo violenta (stessa cosa fa col gong e con i piatti della batteria). Lo avverti distintamente il suo fuoco, lo stesso che metterà in certi testi e nelle musiche di Animals e The Wall, lui è quel fuoco incarnato.

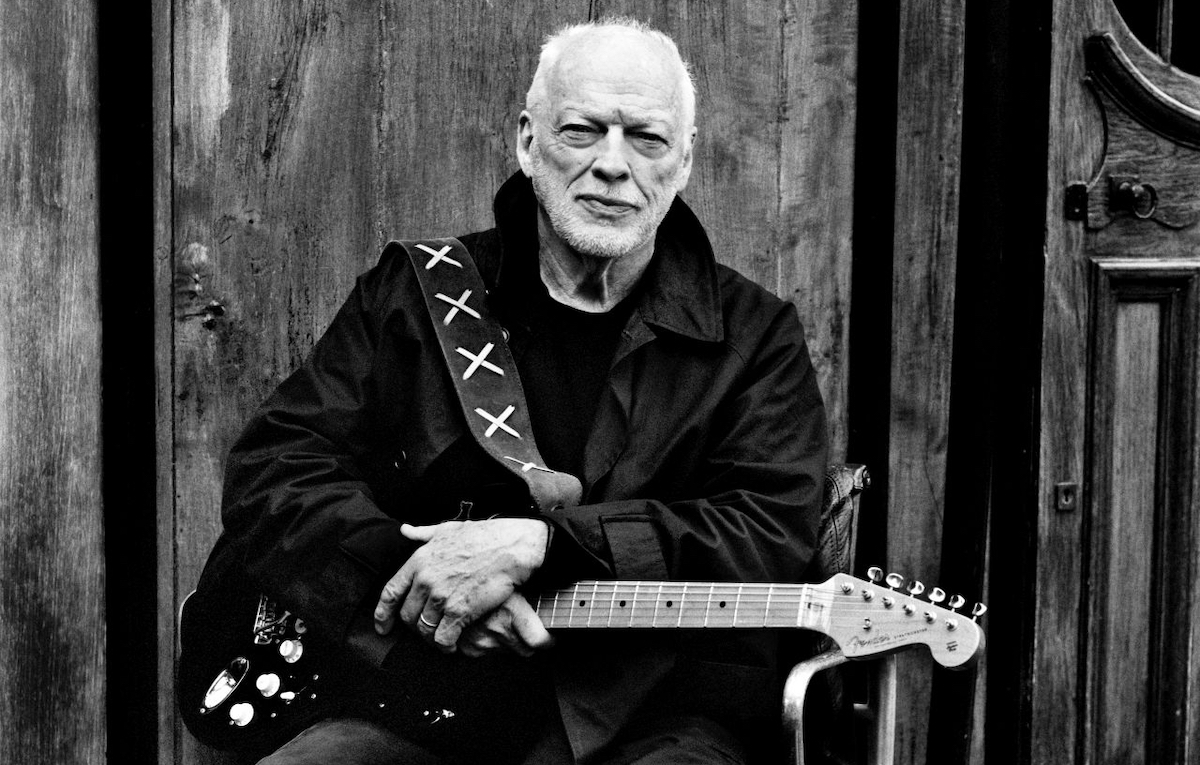

La cosa è tanto intensa quanto unica, e fragile. I Floyd e Adrian Maben raggiungono con Live at Pompeii un’armonia stupefacente tra una miriade di fattori, cosa assolutamente irripetibile. Quando Maben, nel 2016, ritocca il film inserendo immagini digitali compie un disastro assoluto, gettando sterco su un’opera d’arte. Né funziona quando ci si ritrova nella stessa location per tentare di ricreare quella magia. Pompeii è i Pink Floyd, i Pink Floyd sono Pompeii. L’arrivo di Gilmour nel 2016 è una storia completamente diversa, più banale e volgare, se posso usare una parola forte. I musicisti sono perfetti su un palco immenso, nessuno che sbagli una nota, puliti e circondati da fumi e raggi laser.

No, nel 1971 non c’erano laser, si suonava in mezzo alla polvere. Quei Pink Floyd non erano perfetti, li torturavano i loro strumenti, c’era giovinezza, inventiva e sensualità, si improvvisava, ci si lasciava andare a creare quello che le rovine evocavano, la musica che scaturiva da quelle mani e quelle voci era la personificazione di quel luogo, c’era un connubio di arti grezzo (per i mezzi dell’epoca) ma sublime. C’erano il passato, il presente e il futuro fusi in una sola emozione visionaria.