Il quinto album dei Tool è diventato il Chinese Democracy dell’alternative metal. Ad aprile saranno 12 anni dall’uscita di 10,000 Days, e 10 dalle prime voci di un seguito. Cercare notizie sul disco è diventato il nuovo passatempo di fan e giornalisti, ma le informazioni disponibili sono purtroppo un’incredibile serie di contraddizioni.

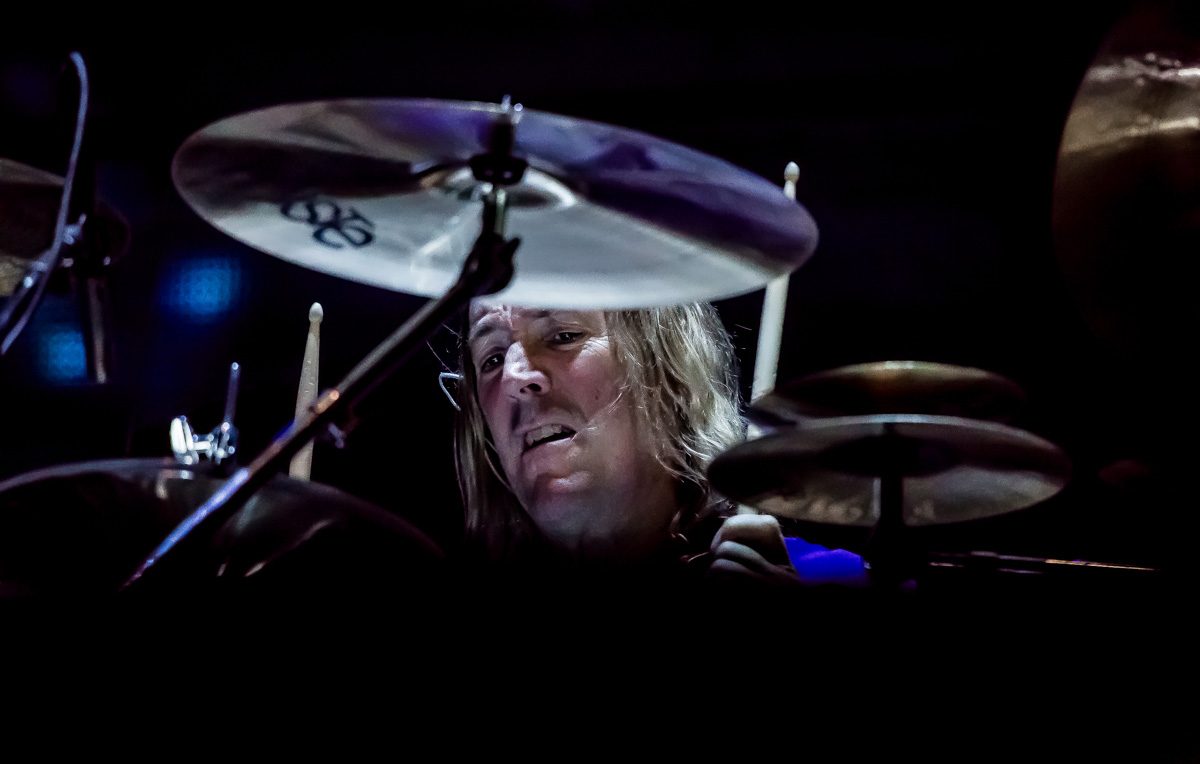

L’anno scorso il batterista Danny Carey ha detto che l’album sarebbe uscito «sicuramente nel 2018», ma a gennaio il cantante Maynard James Keenan ha detto il contrario a un fan. Nel frattempo il mondo continua a girare: la band sale sui palchi più prestigiosi come e quando vuole, riempiendo le scalette con tutti i classici del loro vasto repertorio. Keenan è diventato un vinaio di successo e ha addirittura registrato un nuovo album degli A Perfect Circle, che mancavano dalla scena da più di 14 anni. Carey suona con il suo progetto fusion Volto! e con i Legend of the Seagullmen. Il chitarrista Adam Jones gioca ai videogame e posta foto delle prove su Instagram. E nel mezzo di tutto questo caos il bassista Justin Chancellor rassicura i giornalisti che la fase di scrittura è a buon punto.

Ma insomma, non è che anche in questo caso, come per l’album del 2008 dei Guns, è l’assenza del disco il principale motivo d’interesse? Non credo. Questa volta è diverso. A differenza di quando aspettavamo Chinese Democracy, quando fan e critici parlavano più della farsa della produzione che di come avrebbe suonato, l’interesse sul prossimo disco dei Tool sembra puramente musicale. Perché? Perché i Tool sono una fottuta bomba.

I loro quattro album già usciti contengono il rock più ricco e immersivo degli ultimi 25 anni. E quella che sembra una band di culto è in realtà uno juggernaut mainstream. Lateralus e 10,000 Days hanno debuttato al primo posto delle classifiche americane, e considerando il loro contenuto – ascoltarli richiede attenzione e concentrazione – sono numeri impressionanti. La musica dei Tool non è solo dark e perversa; è radicalmente ambiziosa, un’ambizione che non si vede dai tempi dei doppi LP.

I loro primi “classici”, Sober e Stinkfist, sono pietre miliari del metal, simbolo della loro estetica di metà anni ’90. (Nella sua autobiografia Keenan racconta che la band progettò il sound a tavolino: “La geometria del tavolo che stavamo costruendo era molto basilare. Niente di Vittoriano. Quattro gambe e una parte di sopra, una struttura davvero semplice”).

Quello che hanno fatto dopo, però, trascende la loro epoca. Nessuna band è riuscita a padroneggiare la stessa miscela di progressive, dinamiche accattivanti e risonanza emotiva – o a citare nello stesso disco Carl Jung, Bill Hicks e Timothy Leary.

Nell’attuale panorama musicale sono i Meshuggah a tentare la stessa strada ritmica, mentre i Deftones cercano la catarsi rabbiosa e la sensualità, ma nessuna di queste band si è mai avvicinata alla meraviglia kubrickiana di un disco come Lateralus. Considerando la crescita musicale (e nei testi) dimostrata dai Tool post-Undertow, il loro debutto del 1993, è un peccato non aver sentito nulla di quanto hanno fatto nell’ultimo decennio – un periodo in cui , almeno ascoltando i progetti paralleli e i concerti, sono tutti al massimo della forma musicale.

Il loro approccio volutamente old-school – la loro musica non è disponibile su nessun servizio di streaming, e non si può nemmeno acquistare in digitale – ha perfettamente senso. La loro proposta artistica, così come gli artwork visionari, a metà tra il sacro e il profano, che accompagnano gli album, è concepita come un banchetto lussurioso, non come uno snack. E se avete voglia di gettarvici dentro, sappiate che sono dischi stracolmi di informazioni, una ragnatela complessa di melodie assurde (Lateralus è basata sulla sequenza di Fibonacci), poliritmi spacca-cervello (Jambi), interludi mistici (Parabol) e passaggi strumentali meravigliosi. Tutto questo insieme all’interpretazione cruda ed emozionante di Keenan, un frontman capace di trovare una melodia vocale accattivante anche all’interno delle improbabili strutture armoniche dei colleghi.

Quella di Keenan è la carriera di un ragazzo-prodigio: la sua performance del 1993 di Sober, sul palco del Reading Festival, è uno spettacolo terrificante, un cantante con la cresta che si contorce e dà tutto, vestito con un pigiamino rosa. La sua intensità ed estensione vocale sono solo migliorate con il tempo. Di questi tempi è sempre più riservato, ma la sua voce ha ancora un fascino inimitabile.

Qualcuno potrebbe dire che i Tool abbiano già superato il loro picco creativo. 10,000 Days ha momenti spettacolari ma intermittenti, forse l’unico disco davvero faticoso del repertorio. Chissà se il seguito avrà gli stessi difetti.

Allora perché, dopo tutti questi anni di attesa, ci interessa ancora? Perché non esiste nessun’altra band sulla faccia della terra capace di riempire un vuoto così grande. Anzi, nessuna band potrà mai suonare come i Tool, o avere lo stesso universo concettuale. L’eclettismo e il mistero sono qualità ampiamente assenti nel mondo del rock. I Metallica fanno ancora dischi potenti; i Foo Fighters fanno ancora i Foo Fighters; i Queens of the Stone Age sono ancora maestri della loro personale nicchia. Ma nessuno è equipaggiato per farci girare la testa come i Tool, per farci tenere ben aperto il terzo occhio, ancora una volta.