Prima della sua ossessione, produrre il Lawrence d’Arabia dei documentari, Bernard MacMahon era solo un giovane londinese fissato con la musica, sopratutto con i dischi di Mississipi John Hurt. Il regista ricorda il folk-blues degli anni ’20 con una certa dolcezza: «Non c’erano filtri tra me e quei musicisti».

Questo è stato il suo primo incontro con la musica dell’epoca raccontata in American Epic, il documentario in quattro parti dedicato ai primi anni del folk, del blues e del country. MacMahon ha attirato l’interesse di Jack White, T Bone Burnett e Robert Redford (l’attore sarà anche la voce narrante), che ha detto: «In quegli anni l’America ha ascoltato la sua stessa voce per la prima volta».

«Noi abbiamo tutti un nemico comune: il tempo, quello che ti fa dimenticare da dove vieni», ha detto Burnett a Rolling Stone. «Abbiamo davvero bisogno di guardare alla nostra storia». Burnett era a Los Angeles con Elton John quando MacMahon gli ha presentato il suo progetto: i due sono rimasti colpiti dall’impressionante mole di materiale già raccolta dal regista. Elton John ha subito offerto il suo contributo: il cantautore ha suonato 2 Fingers of Whiskey – accompagnato dalla chitarra di Jack White – nell’ultimo episodio della serie.

L’obiettivo di American Epic non è ripresentare per l’ennesima volta la versione-Wikipedia della storia del blues: MacMahon ha passato una decina d’anni a raccogliere materiale originale, bussando alla porta delle case di tutti i personaggi più importanti dell’epoca. Ha trovato moltissimo materiale inedito, persino fotografie della Memphis Jug Band, di Son House e dei Williamson Brothers.

«Hanno scoperto tutti questi musicisti, i loro dischi e le loro vite… ho pensato: “Cavolo, la gente deve conoscere tutte queste storie”», dice il bluesman Taj Mahal, uno degli artisti intervistati per il documentario. «Questa è musica che racconta la vita della gente durante un’epoca diversa».

Nel 2006 la ricerca del materiale e le interviste erano parte di un progetto personale di MacMahon, l’idea del documentario ancora non esisteva. Proprio quell’anno un trio di vecchi bluesman del Delta – Honeyboy Edwards, Homesick James e Robert Lockwood – era in viaggio in Inghilterra per suonare sul palco di un piccolo festival. «Una voce dentro di me mi ha detto: “prendi la telecamera e vai a filmare tutto”. Avevo capito che un giorno il materiale mi sarebbe tornato utile».

Ha intervistato il trio per ore, documentando i loro ricordi di Charley Patton, Robert Johnson e di tutti quei bluesman che non hanno avuto le loro stesse esperienze: «Non aravano i campi. È questo che ti fa tirare fuori la voce, lo sai?» dice ridendo Homesick James nel documentario. «Non hanno mai passato la giornata dietro a un mulo!».

I tre sono morti poco tempo dopo: l’evento non ha fatto altro che sottolineare l’urgenza del progetto di MacMahon. «Mi sentivo spinto da una specie di forza divina», dice il regista. «Questa era l’ultima occasione per far raccontare questa storia a chi l’ha vissuta in prima persona. Molte delle persone che ho intervistato… alcuni hanno quasi cent’anni. Mi hanno commosso. Mi ricordo di aver pensato: “Questa è la gente dimenticata d’America. Si meritano questo momento per depositare i loro ricordi e i loro sentimenti”».

MacMahon e McGourty, il suo collaboratore più fidato, sono partiti per le spiagge di Oahu (volevano esplorare la tradizione di lap-slide guitar del posto) e per il Delta, passando per le città dell’Appalachia fino al Golfo del Messico: hanno scavato nella storia del blues, del country, delle canzoni Hopi Native e delle corridos ballads dei messicani-americani.

American Epic spiega come l’esplosione artistica dipendesse da una monumentale collision avvenuta alla fine degli anni ’20 tra commercio e creatività. Mentre la radio diventava sempre più popolare, i guadagni provenienti dalla vendita di dischi crollavano: tutti ascoltavano la loro musica preferita (gratis) con la radio. Le etichette hanno cercato di tamponare l’emergenza inviando strumenti di registrazione nell’America rurale con l’obiettivo di vendere i dischi dei musicisti della zona.

Ci è voluto poco per capire che tutto il paese voleva ascoltare quella musica. «Era un momento cruciale per l’industria», dice Burnett. «Le etichette che non riuscivano a vendere dischi a New York si sono spostate verso Sud per registrare gente che non aveva neanche l’energia elettrica. Da questo processo è nato il rock & roll, la musica hillbilly e tutto quello che con il tempo ha portato ai Beatles e a Nas».

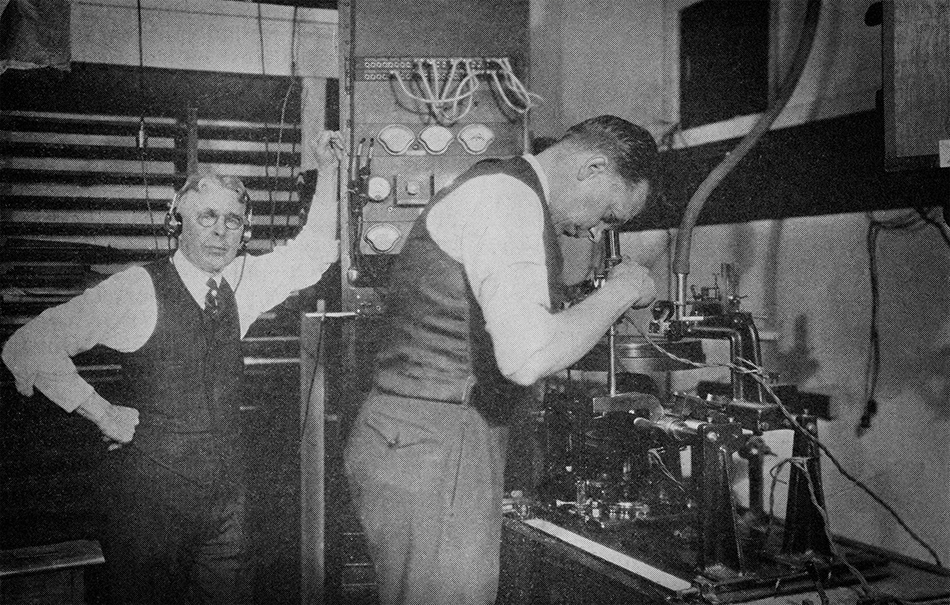

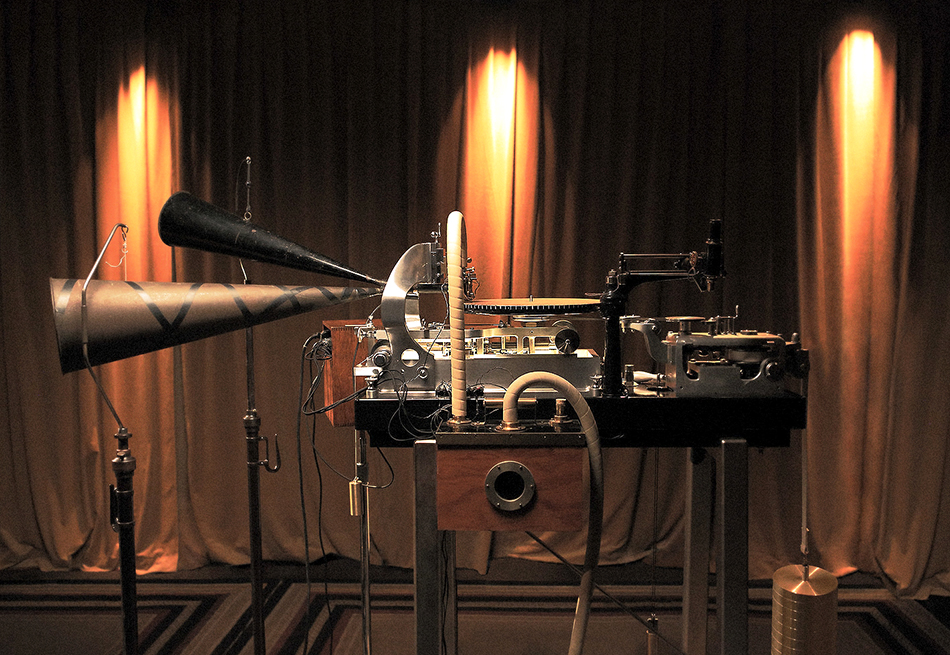

La macchina che utilizzavano per registrare è stata resuscitata dal tecnico del suono Nicholas Bergh, che ha costruito una versione funzionante utilizzando parti acquistate da varie parti del mondo. «Non lo ringrazierò mai abbastanza», dice MacMahon di Bergh. «Era come stare nella sala motori di una nave del 1920, lui era l’unico in grado di capire come funzionava tutto».

La macchina è stata utilizzata per due settimane di session prodotte da Jack White e Burnett. Sono moltissimi gli artisti che hanno collaborato al progetto: Beck, Alabama Shakes, Avett Brothers, Los Lobos, Pokey LaFarge, Steve Martin e gli Americans. Le registrazioni hanno un feeling molto simile a quelle dell’epoca, ovviamente senza tutti i rumori e i segni del tempo. Burnett ha definito il metodo di incisione «una forma speciale d’arte analogica, l’equivalente di un dipinto a olio. Il digitale, invece, è come una Polaroid».

Uno degli highlight delle session è sicuramente la versione di On The Road Again incisa da Nas, un brano che suona comunque come l’hip hop contemporaneo nonostante il banjo e le chitarre acustiche. «Ascoltarlo mi ha aperto gli occhi, ti fa capire che questa musica è in giro da tanto, tanto tempo», dice Burnett. «Cambia la tecnologia, cambia la superficie, ma la sostanza è la stessa».

Certo, una macchina così vecchia ha avuto diversi problemi tecnici. Nell’episodio dedicato alle sessions possiamo vedere Jack White alle prese con un problema legato alla cinghia che reggeva il peso della macchina: dopo aver sistemato tutto come un vero e proprio tecnico, White si è ripresentato vestito di tutto punto come se niente fosse, una specie di supereroe.

«Jack ha sempre sostenuto con forza l’idea di utilizzare un metodo di registrazione antico… meno artificiale. Ha capito subito il funzionamento della macchina», dice MacMahon del chitarrista. «Le session dell’epoca funzionavano così… c’era sempre qualcuno come Jack».

Il reverse-engineering necessario per capire la macchina ha sì dato vita a registrazioni affascinanti di performance contemporanee, ma ha anche permesso ai tecnici di restaurare a regola d’arte le incisioni dell’epoca. I risultati si possono ascoltare sia nel documentario che nel box set (composto da ben cinque dischi) contenente tutta la musica di American Epic, pubblicato da Columbia e in vinile da Third Men, l’etichetta di Jack White.

Nell’ultima performance dell’episodio Sessions, Willie Nelson e Merle Haggard cantano in duetto The Only Man Wilder Than Me. Haggard appare estasiato, la sua faccia esprime pura gioia durante tutta l’incisione: stava finalmente lavorando con i macchinari che usavano i suoi eroi. Successivamente ha chiesto di poter registrare il suo nuovo album nello stesso modo; purtroppo è morto prima di poterlo fare.

Il documentario racconta anche la storia di Mississipi John Hurt, la prima ispirazione di MacMahon. Il bluesman ha registrato moltissimi brani per l’etichetta Okeh, nel 1928, prima di sparire per 35 anni. Ha lavorato come mezzadro ed è riapparso negli anni ’60 durante la rinascita del folk. Non pensava che qualcuno si sarebbe ricordato della sua musica.

Per Taj Mahal, Hurt è stato un punto di riferimento: «Quelli erano dei diavolo di anni difficili. E trovare un mentore, un sound e uno stile che ti appartenesse era qualcosa che ti metteva in pace, che ti permetteva di fare scelte migliori di molta della gente del periodo. Loro vivevano pericolosamente», dice di Hurt e degli altri bluesmen dell’epoca. «Per me loro sono stati questo, mi hanno permesso di rimanere sempre concentrato».