Uno degli obiettivi impliciti – e nemmeno troppo nascosti – di questo tour dei The Smashing Pumpkins, che ieri sera ha fatto tappa al Parco della Musica di Milano, a Segrate, è ricordare a tutti – fan devoti, nostalgici in crisi di mezza età e neofiti col bucket hat – che Mellon Collie and the Infinite Sadness è stato, ed è, un disco incredibile.

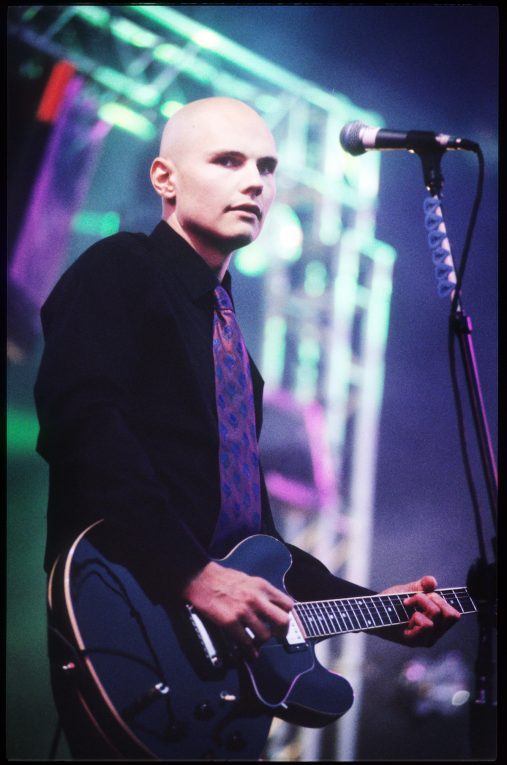

Non è propriamente un tour celebrativo, non in senso stretto almeno. Non ci sono visual retrò o intro parlati in stile “trenta anni fa…”, ma il trentesimo anniversario viene menzionato direttamente da Billy Corgan sul palco di Unaltrofestival con quella voce secca, rauca, che sembra sempre appena uscita da una seduta spiritica. E una parte consistente della scaletta è dedicata ai brani di quel disco. Al di là del giudizio sui vari episodi della sterminata discografia di Billy Corgan e compagni – con le sue fasi, le sue riflessioni new wave, le derive sinfoniche, i concept narrativi e le infinite reincarnazioni – è chiaro che la semplice fattualità dell’anniversario e la risposta quasi religiosa che l’intera platea ha destinato ai brani più celebri certificano inequivocabilmente che gli Smashing Pumpkins sono entrati da tempo in quella fase della carriera in cui ogni nuova pubblicazione – l’ultima è Aghori Mhori Mei, uscita nel 2024 – deve per forza convivere con la monumentalità di un’esperienza per certi versi irripetibile, e che però chiunque chiede, implora, di poter rivivere. Ogni nuova canzone è come una nuova preghiera in un culto antico: rispettata, certo, ma confrontata continuamente con le Scritture Sacre.

Corgan lo sa benissimo. Non prova neanche più a sottrarsi, non ci prova nemmeno con quel distacco ironico da intellettuale post-grunge che amava concedersi negli anni Duemila. Non lo fa da tempo: ha capito, probabilmente da prima di chiunque altro, che l’unico modo per sopravvivere alla mitologia che lui stesso ha contribuito a creare è entrarci dentro fino al collo. Il pubblico, dal canto suo, è lì proprio per questo. Per vedere ancora una volta l’uomo dietro la macchina dei sogni. Certo, applaude i brani nuovi, ascolta con attenzione i riff criptici di Penthagrams e si lascia affascinare dall’atmosfera da ballad disperata di 999. Ma è quando parte 1979 che il Parco della Musica si trasforma in un unico organismo pulsante, un’onda di cellulari alzati, occhi lucidi, coppie abbracciate, ex adolescenti in fase di riappropriazione emotiva. Tre minuti in cui tutto è come doveva essere: flanella nel cuore, batteria compressa e un refrain che ha la forza di una madeleine industriale.

Questa tensione tra presente e passato è l’elemento più affascinante – e struggente – di questo tour. Una forma di auto-rappresentazione che non è nostalgia, ma nemmeno un vero superamento. È piuttosto la convivenza costante, e a tratti disturbante, di due identità che si ignorano solo per non scontrarsi. Da una parte c’è il Billy Corgan-sciamano, quello che ancora crede che il rock possa salvare qualcuno, che compone concept album da trentatré tracce, scrive libretti, costruisce lore. Dall’altra c’è il Corgan-meme, diventato icona suo malgrado, cristallizzato in quel The world is a vampire che gira su TikTok con sottofondo EDM.

Il concerto di ieri sera ha restituito entrambi. Nei brani “nuovi”, una certa solennità esoterica, un’ambizione da operetta spaziale, che a tratti rischia l’autoparodia ma mantiene comunque dignità. Nei classici, invece, una sincerità che spacca il petto, che arriva diretta, senza protezione. Il momento più puro? Forse Mayonaise, eseguita con una delicatezza disarmante, quasi sussurrata, come a voler dire che – oltre i riff pesanti, oltre le distorsioni, oltre tutte le pose e i simbolismi – restano sempre le canzoni. E quelle, se reggono trent’anni, qualcosa devono pur significare. Non è nostalgia, è durata. Che è molto di più.

A fine concerto, Corgan ringrazia il pubblico con un sorriso breve, forse appena accennato, ma autentico. La band esce di scena sulle note di The Aeroplane Flies High (con involontaria ironia sulla vicinanza di Linate), senza bis, senza proclami. Il pubblico rimane lì, ancora qualche minuto, come sospeso in quel silenzio post-sbronza emotiva che solo certi concerti riescono a lasciare. Quando hai Disarm e Zero nella stessa scaletta, hai già detto tutto quello che c’era da dire.

Alla fine, quello che rimane non è solo un live riuscito. È la sensazione che gli Smashing Pumpkins non siano più semplicemente una band, ma una specie di archivio vivente dell’immaginario alternativo anni ’90, costantemente aggiornato all’oggi. Un aggiornamento imperfetto, certo, pieno di glitch e di idiosincrasie, ma onesto.