È una mostruosa fantasia rivoluzionaria populista. Il concerto che i Muse hanno portato ieri sera allo Stadio San Siro di Milano, ultima tappa del tour estivo europeo, è la trasposizione scenica della vita online di tutti noi, un intreccio da incubo di trame occulte, dittature striscianti, società del controllo, disinformazione. Mostri veri e immaginari prendono vita sul palco. Tutto fa spettacolo: guerra, paranoia, autoritarismo, cambiamento climatico, rivolta. Il Will of the People World Tour è un fumettone sonoro tutto dramma e melodramma. Per chi è riuscito a sentirlo.

Che le cose non stessero andando alla perfezione lo si è capito dopo una mezza dozzina, forse una decina di pezzi, quando ha cominciato a riempirsi la tribuna stampa inizialmente vuota (i Muse hanno suonato cinque giorni fa all’Olimpico di Roma e quindi i giornalisti erano a Reggio Emilia da Harry Styles o a Lucca dai Blur). Prima tre persone, quindi cinque, poi decine che vengono fatte accomodare dall’organizzazione in Tribuna Rossa. «Veniamo da là», mi dicono indicando una sezione a destra. «Si sentiva malissimo», spiega una fan. Un’altra dice che «manco riuscivo a riconoscere le canzoni». Sui social qualcuno si lamenta in tempo reale. «Che sta succedendo col suono? Biglietti a 80 euro e problemi tecnici… inaccettabile», «il suono non è chiaro e il volume della voce è basso», «sento solo i bassi, niente voce, né alti», «non si sente nulla».

A quanto pare i problemi non riguardano un solo settore: «acustica dal secondo anello blu davvero pessima», «nel secondo rosso Matt non si sentiva proprio», «secondo anello blu, non si sentiva nulla, NULLA», «audio terribile (anello verde), è andato persino peggiorando». E insomma: «che audio disastroso», «non si capivano le parole», «l’audio era tremendo, niente voce e volume basso, che delusione», «amareggiata per non dire incazzata».

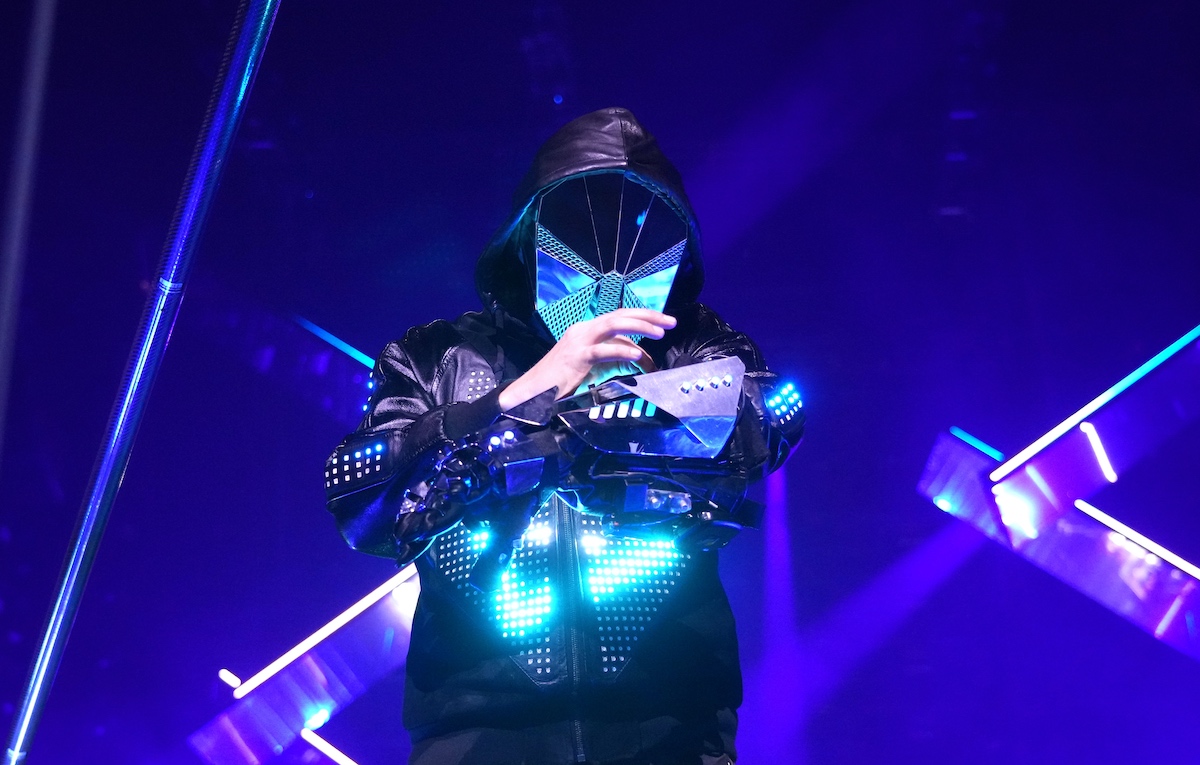

Dalla tribuna stampa è diverso e a giudicare dai commenti post concerto anche nel parterre. È vero che il suono nelle prime canzoni è impastato, ma siamo pur sempre in uno stadio, un posto inadatto a fare e sentire musica. Il palco non appare grandioso come in altri tour dei Muse. Una passerella che Matt Bellamy percorre spesso arriva fino a centrocampo, due enormi figure si materializzano alle spalle dei musicisti, l’impianto luci semovente è notevole, gli schermi rilanciano ora le immagini dei quattro, ora animazioni legate ai videoclip e alla narrazione dello spettacolo, a un certo punto Bellamy suona controllando musica ed effetti con una sorta di guanto-sintetizzatore. Ma si tratta in definitiva di uno show più tradizionale di altri della band. Se lo sommate ai concerti nei club di qualche mese fa, sembra quasi la decrescita felice dei Muse (sì, pupazzi gonfiabili e videowall significano decrescita per questi tre).

Al centro del concerto c’è una declinazione del rock spudoratamente spettacolare, priva di sfumature, che mira dritta allo stomaco. Di certo i Muse sanno come s’intrattiene uno stadio. Lo fanno con le visioni concettuali degli U2, l’immaginario terrificante degli Iron Maiden, il senso dello spettacolo dei Queen di Freddie Mercury, la paranoia dei Radiohead, l’estetica dei B-movie anni ’80 e dei videogame trasposta nell’era di internet. E lo fanno, chiaramente, con una serie di canzoni che sembrano prendere un gran pezzo di storia del rock distillandolo in due ore di continuo attacco sonoro.

Allacciandosi a una lunga tradizione di mostri, e ispirandosi credo anzitutto ai Maiden, appare sul palco un gigantesco gonfiabile con una maschera metallica sul viso, la stessa che indossano i musicisti a inizio show. Nei bis arriva un mostro cornuto, un po’ demone e un po’ divinità, una specie di bafometto che si dice fosse adorato dai templari, che sono spesso tirati in ballo nelle fantasie di complotto. È il simbolo del potere costituito, mentre l’uomo con la maschera è il neo rivoluzionario. Da una parte ci sono gli strateghi dell’oppressione, dall’altra i sedicenti paladini del popolo. Sono entrambe parodie iperboliche. Noi, come i Muse, stiamo nel mezzo.

I Muse a San Siro. Foto: Maria Laura Arturi

Le canzoni sembrano scelte non solo in base all’impatto dal vivo e alla popolarità, perché giustamente c’è un pubblico da soddisfare (i fan gioiscono per Map of the Problematique), ma anche alla narrazione sottesa al concerto. O forse è semplicemente che negli ultimi anni il trio s’è dedicato con assiduità a certi temi. Canzoni come Resistance o Uprising, ispirate a 1984 di Orwell, appartengono naturalmente a questo filone, pezzi fuori da questo tracciato come Hysteria o Time Is Running Out (che fantastico delirio a San Siro per quest’ultima) vi possono essere facilmente ricondotti, tant’è che quando arriva Verona che non parla di controllo, lotta, oppressione o società, ma d’amore (sebbene in un tempo tumultuoso) sembra quasi un fuori programma. Volano coriandoli, su Compliance vengono sparate stelle filanti.

E così, tra fiammate, cori intonati da decine di migliaia di persone e ritmi marziali, pare d’essere in un videogame che riproduce una manifestazione politica violenta. Il sottotesto è: che cosa succede quando lasci libera d’esprimersi la rabbia? Quando distruggi tutto? Quando assalti il parlamento? Cosa c’è insomma in fondo alla grande transizione globale che stiamo vivendo? Non è un mostro solo il despota cornuto, lo è anche il rivoluzionario con la faccia a specchi che annulla i caratteri individuali e riflette le idee che rimbalzano su internet, strumento che esercita la vera egemonia culturale di quest’epoca. Non vi sembra che il logo di Will of the People bruci sul palco come bruciavano le croci nel sud degli Stati Uniti ai tempi del Klu Klux Klan? Dietro a questa mostruosa fantasia rivoluzionaria populista c’è anche una critica ai modelli d’opposizione di destra, alla deriva ideologica di chi blatera di Piano Kalergi e Grande Reset.

Bellamy a San Siro. Foto: Maria Laura Arturi

Il Will of the People World Tour non è solo una faccenda concettuale, è anzitutto un grande show musicale. Non è come vederli in un club, com’è capitato nove mesi fa all’Alcatraz di Milano, la forza dei timbri elettrici, carichi, estremi si perde in uno stadio, anche nei settori dove si sente in modo normale per gli standard di San Siro, e poi stasera Bellamy forse non è al 100% della forma. In compenso, i difetti dei tre risultano meno rilevanti in contesto extralarge, pesano meno il mestiere quand’è giocato con troppa furbizia, i richiami spudorati ai classici del rock, la mancanza d’ogni sottigliezza, l’enfasi sempre costantemente a mille. Matt Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard sono ottimi musicisti e anche bravi illusionisti: sono in quattro sul palco, contando il polistrumentista Dan Lancaster, sembra che siano in sei. Quando tirano fuori riff, special e finaloni sono uno spettacolo. Lo sono anche nei pezzi che il pubblico intona in coro, come Plug in Baby o Starlight.

È uno show incredibilmente uncool per gli standard odierni, per certi versi tradizionalista essendo il riassunto di quel che uno spettacolo rock era e forse non sarà più. La sua forza sta anche nell’ambiguità, nel modo cioè in cui i Muse rendono potenti ed epiche le parodie populiste. La canzone ha tutt’altro significato, ma da “we won’t stand down” a “la gente come noi non molla mai” il passo è breve. In ogni caso, i Muse restano uno dei pochi esempi di gruppo che usa il vecchio rock per raccontare il presente mettendo in scena una lotta collettiva e non, come usa oggi, una conquista personale gonfiata di retorica. Non sono negli stadi per dirci «guardateci, siamo negli stadi», ma per raccontarci un mondo che cade a pezzi.

Prima della fine mi sposto nella tribuna laterale da dove provenivano parte dei transfughi. Effettivamente la voce si sente poco e la chitarra non ha la “presenza” che dovrebbe avere. «A volte è meglio, a volte è peggio», mi dicono tra una canzone e l’altra alcuni ragazzi. È come se le frequenze più alte fossero tagliate. Alzo gli occhi e vedo l’impianto appeso: sarà successo qualcosa a quegli ampli? «Io le canzoni le riconoscevo, ma perché le so a memoria» mi dice una ragazza. «A volte la voce proprio non c’era» afferma un fan. Un altro aggiunge che «a un certo punto si distinguevano a fatica la chitarra dalla voce» (al momento di chiudere l’articolo l’organizzatore Live Nation non ha comunicato la natura del problema).

L’entusiasmo è comunque alle stelle anche fra i dannati dell’audio quando i Muse chiudono il concerto con Knights of Cydonia. Ogni passaggio è atteso e vissuto come un rito, come accadeva una volta con i pezzoni dei Led Zeppelin o dei Pink Floyd. Che roba: certa musica arriva anche dove non arriva il suono.

Dietro le transenne. Foto: Maria Laura Arturi

Scaletta

Will of the People

Interlude + Hysteria

Drill Sergeant + Psycho

Map of the Problematique

Resistance

Won’t Stand Down

Kill or be Killed (Remix)

Compliance

Thought Contagion

Verona

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Fee Like It’s Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side (Alternate Reality Version)

Supermassive Black Hole

Plug In Baby

Behold, the Glove + Uprising

Prelude + Starlight

Kill or Be Killed

Man with a Harmonica + Knights of Cydonia