Il prog internazionale usa la suite come viatico per la narrazione di vicende a sfondo fantastico, spaziale, orrorifico, medievaleggiante. In Italia le cose sono un poco più complicate. Da noi l’aria è più infuocata, la politica è il pane quotidiano di un ampio numero di giovani che seguono una musica che è “progredita” anche per divenire colonna sonora della rivoluzione, quella che si è cercato di mettere in atto tra i due grandi momenti della lotta studentesca: il 1968 e il 1977.

A differenza del prog inglese quello italiano si fa carico di catalizzare il disagio giovanile dell’epoca unito con la ricerca di punti fermi dati dalla politica. E lo fa con lunghi brani che immaginano mondi migliori, parlano di crisi esistenziali, di droga, uniscono le radici con la modernità, si interrogano sulla paura di diventare grandi, di essere schiacciati dagli ingranaggi sociali, cercano di esorcizzare la morte, indugiano sui ricordi d’infanzia, aspirano alla piena libertà. Libertà che si mette in atto anche lasciandosi andare al piacere del sogno, sempre che questo sia il viatico per il cambiamento.

Dallo smisurato calderone di album pubblicati tra il 1971 e il 1978, gli anni caldi del prog, abbiamo estrapolato le 10 migliori suite, dando la precedenza alle composizioni che occupano una facciata di vinile (o la stragrande maggioranza di questa) e lasciando (per il momento) da parte le suite-concept da un album intero (tipo Felona e Sorona de Le Orme).

Se siete pronti per mettervi in viaggio andiamo a cominciare.

10“Tarantellone” Canzoniere del Lazio (1978)

Il Canzoniere del Lazio nasce come ensemble che riscopre la tradizione folkloristica della propria terra. Presto si distacca dalla mera riproposizione e comincia a inserire nel suo folk istanze mutate dal rock, dal jazz e da altre culture, specie quella africana. Un mix di grande interesse che album dopo album (essenziali Spirito bono e Miradas) si fa sempre più maturo. Si giunge quindi a Morra (1978), disco che sancisce la fine della band, ma consegna ai posteri anche uno dei loro parti più rappresentativi: Tarantellone. È una sorta di ipnosi che si snoda lungo i 20 minuti della facciata B, fra strumenti tradizionali, scampoli del jazz più etnico di maestri quali Don Cherry, archi bartokiani e lunghe divagazioni fiatistiche (Maurizio Giammarco) che si fanno sempre più vivaci mentre il rock serpeggia tra le pieghe del suono e lascia che il tutto si sfoghi in un mantra condotto dalla voce sciamanica di Clara Murtas.

Più passano i minuti più il ritmo si fa incalzante, la suite si snoda armonicamente tra passato e futuro in una danza nella quale la rivoluzione è anche quella del corpo. Mentre nel 1978 sempre più i giovani rivolgono la loro attenzione alla discoteca, al posto dell’impegno politico, ecco che il CdL ricorda che guardando alle radici possiamo riappropriarci di un istinto che è pura energia, la giusta tensione che è utile alla lotta. Danza come presa di coscienza, quindi, e non come mero sfogo.

9“Divine Mountain/Journey of Life” Ibis (1974)

Gli Ibis nascono in un momento nel quale i New Trolls si frantumano in due differenti entità (l’altra sono i NT Atomic System). Tra il 1973 e il 1975 la nuova band capitanata da Nico Di Palo tira fuori tre album di tostissimo hard prog, con la particolarità del secondo della serie: un disco carico di visioni ultraterrene e bordate metalliche, a tratti addirittura anticipatrici del prog metal che verrà. Sun Supreme è il nome dell’album, con una suite per facciata. Qui segnaliamo quella contenuta nel lato A, composizione suddivisa in quattro segmenti che a loro volta riportano miriadi di sottotitoli. Solo a leggerli il prog nerd più appassionato si sentirà percorrere dai brividi: Travelling the Spectrum of the Soul, A Magical Cavern, The Elements Clash – Storm of Life.

La musica rispecchia in pieno le sensazioni che i titoli vogliono evocare. Apparentemente sembra di sentire gli Yes che jammano con i Deep Purple, ma c’è di più: la classe di Nico e degli altri tre musicisti (Maurizio Salvi, Frank Laugelli e Rick Parnell) emerge in una suite di grande complessità e potenza, in più dotata di quel piglio melodico che fa la differenza. Dolci momenti acustici si alternano a sfuriate strumentali, stacchi impossibili e mutamenti di scena. L’atmosfera generale colma di “misticismo virtuoso” richiama alla mente la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin. A voce e chitarra, Di Palo è un incrocio tra Robert Plant e Jimi Hendrix.

8“Suite per il Sig. K” Jumbo (1972)

I Jumbo sono qualcosa di molto diverso rispetto al classico gruppo prog. Qualcosa di urticante, scomodo, rabbioso. Mettono da parte le fiabe e si concentrano su ciò che fa male: sulla paura di crescere, di invecchiare, di morire, di essere stritolati dai meccanismi sociali. La loro Suite per il Sig. K, dove la lettera kafkiana è simbolo dell’uomo comune che produce-consuma-crepa, sono 20 minuti di tormento tra citazioni classicheggianti e graffianti venature blues. Già, il blues, stile spesso messo da parte in ambito prog, qui si presenta bello tosto per raccontare del martirio del protagonista, un giovane che già si sente vecchio e che va incontro a tutti i dubbi dell’esistenza. “Hai visto i cani sbranare i tuoi figli / hai visto il mondo strisciare sullo sterco”, canta Alvaro Fella, vocalist al vetriolo della band, mentre echi dei Jethro Tull lasciano spazio alla forza comunicativa e all’originalità della band che osa addirittura sfoderare un’armonica a bocca (strumento assai raro per il prog) per descrivere il malessere cantato da Fella dentro le strade sporche di una città industriale. Il delirio esistenziale di questo pezzo mai sarebbe potuto uscire da una bucolica Inghilterra, Suite per il Sig. K non è un semplice brano musicale, è un’esperienza che va vissuta sulla propria pelle.

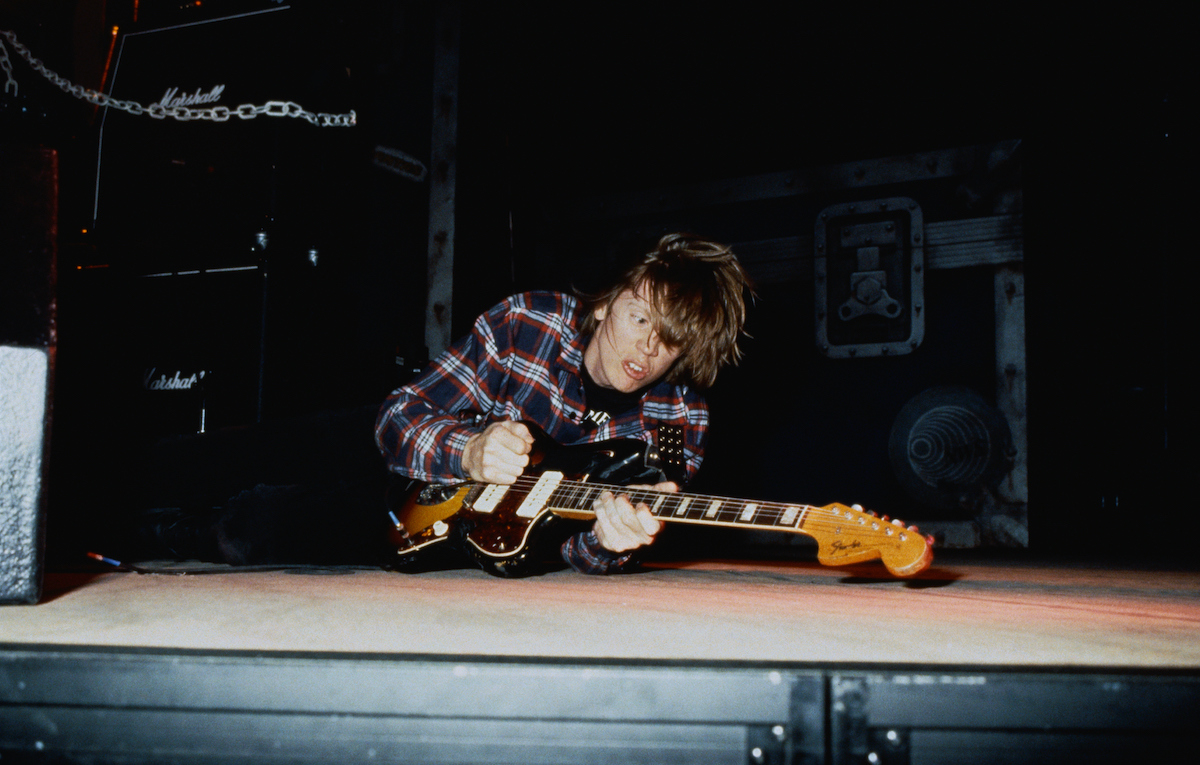

7“Madre di cose perdute” Garybaldi (1973)

Il compianto Bambi Fossati è conosciuto come la versione autoctona di Jimi Hendrix. Dal chitarrista di Seattle Fossati ha infatti preso stile e passione, fondendo il tutto con la sua indole mediterranea. Dal secondo album della band da lui capitanata ecco la suite che occupa per intero il primo lato, che prende le mosse da 1983 del mancino e salpa verso traiettorie tutte sue. Ed è proprio il caso di tirare fuori metafore marine, Madre di cose perdute è un viaggio cosmico in un mare placido nel quale la voce e la chitarra di Fossati evocano tutto il senso del perdersi negli elementi naturali. La suite scorre lenta e sinuosa e si impenna quando Bambi canta trasognato “Uomini cari io non capisco / in questa notte tutto è un incanto / Ho conosciuto la vita ed il tempo / Adesso non voglio, non voglio svegliarmi”. Terminata la parte vocale è tutto un susseguirsi di stacchi heavy blues e di nuove immersioni nelle acque tranquille della psichedelia più fluttuante, fino a smarrirsi verso l’infinito.

6“Volo magico n. 1” Claudio Rocchi (1971)

Claudio Rocchi è l’hippy guru dei primi anni ’70, il catalizzatore delle energie di coloro che sentono tutta l’inadeguatezza di ritrovarsi giovani in una società immobile alla quale il recente ’68 ha provato a dare qualche spallata. Per affrontare al meglio la dura realtà, Claudio propone una fuga tramite il misticismo, le droghe, il viaggio verso l’India, paradiso nel quale trovare se stessi e il proprio spirito. Chi non riesce a viaggiare si può consolare ascoltando il suo Volo magico n. 1, con la suite omonima sul lato A che tra sitar e incensi cala l’ascoltatore in un flusso mantrico con contorno di chitarre acustiche e percussioni, solo a tratti spezzato dalla voce dell’autore che più tardi viene raggiunto dalla dolce e compianta Donatella Bardi (cantautrice autrice di un album magico come A puddara è un vulcano, 1975).

Qui il trip vira verso il cosmo e diventa drogato, senza più metafore. I testi parlano chiaramente: “Pane, suono, aria voci, amici, roba, far l’amore”, oppure “C’è sempre tempo per cantare, te, le stelle, il fumo, tutto”. Mai c’è stato in Italia qualcuno che così intensamente ha tessuto lodi alla roba. Quando la suite entra nel vivo si fa sentire anche Alberto Camerini, con la sua chitarra elettrica acida in salsa Jerry Garcia. Poi il manto sonoro cresce fino a sfociare nella voce del leader contornata dal Mellotron: “Poi puoi andare dove vuoi / poi puoi essere come vuoi / poi puoi stare con chi vuoi / poi puoi prendere o lasciare / poi puoi scegliere di dare”. Peace, love & beautiful trip.

5“Sequenze e frequenze” Franco Battiato (1973)

Il Battiato che arriva a Sequenze e frequenze è un uomo in crisi. Ha mollato la calda Sicilia per tentare la fortuna in quel di Milano, ha attraversato la seconda metà degli anni ’60 inanellando una canzonetta leggera e innocua dopo l’altra e si è buttato a capofitto nella rivoluzione prog con due fantastici deliri come Fetus e Pollution. Con l’ultimo ha anche ottenuto un buon piazzamento in classifica e si è imbarcato un tour dove si è divertito a indossare i panni dell’Alice Cooper nostrano. Nel 1973 già non ce la fa più, svolta, si fissa con il minimalismo americano, scopre la meditazione. Ha voglia di una musica terapeutica, che lo faccia stare bene.

Sulle corde di Aries ci consegnerà un Battiato rinnovato, che letteralmente vuole trasformarsi nel suono che produce. I 16 minuti e passa di Sequenze e frequenze sono uno sprofondare, lento ma inesorabile, dentro una coltre di vibrafoni, xlilofoni, mandole, sintetizzatori, chitarre, tabla e percussioni assortite. Un viaggio elettronico e acustico tra occidente e oriente. Il Terry Riley di In C e lo Steve Reich di Drumming che si incontrano in una spiaggia del Mediterraneo. Il tutto inaugurato da una parte cantata nella quale il nostro torna bambino, uno spaccato di infanzia che da lì a poco si perde in una massa sonora esaltante o estenuante, a seconda dello stato d’animo. Il consiglio è quello di svuotarsi da ogni scoria e farsi sommergere da questo flusso, ne uscirete rinnovati.

4“Pavana” Latte e Miele (1976)

Aquile e scoiattoli, ultimo parto dei Latte e Miele, arriva alla fine dei giochi del prog, nel 1976. Occhio però ai dischi pubblicati in questo momento storico, si tratta infatti spesso di lavori che traghettano il tipico classicismo verso stili più asciutti, freschi, meno magniloquenti e già con un orecchio teso verso la new wave prossima ventura. Aquile e scoiattoli è indicativo in tal senso, con gli stringati quattro brani della prima facciata e i 23 minuti della colossale Pavana nel lato B.

Come mettere insieme le caratteristiche light di cui sopra con una struttura altisonante come quella della suite? Optando in primis per un suono arioso, affidato quasi totalmente a tastiere moderne (per i tempi) che danno sì il senso delle composizione classica in rock, ma allo stesso tempo la rendono fruibile, addirittura orecchiabile (una porzione di Pavana verrà utilizzata come sigla per i programmi Rai A come agricoltura e Agricoltura domani). Poi i ritmi: la suite non ha scossoni improvvisi, fluisce su tempi veloci e frizzanti, quasi disco a tratti, senza perdere il suo mood progressivo, quello che sa venire a galla prepotentemente nella lenta sezione centrale, memore a tratti dei Pink Floyd di Shine On You Crazy Diamond, con alcune aperture orchestrali da paura.

Se vi piace Pavana date anche un ascolto a Movimenti nel cielo di Maurizio Fabrizio, ha lo stesso delizioso afflato prog-disco.

3“Aria” Alan Sorrenti (1972)

Il futuro figlio delle stelle esordisce nel 1972 con un album spettacolare, nel quale si dimostra capace di tirare fuori una voce-strumento di tal potenza da fare impallidire gli sforzi di un Tim Buckley o di un Peter Hammill (Van Der Graaf Generator). Sorrenti in questa fase è un vero portento, sembra abbia ingoiato un sintetizzatore dal modo in cui riesce a modulare le sue corde vocali in suoni impossibili. Tale tecnica viene messa al servizio di brani d’alta classe, in primis la suite che occupa la facciata A.

Aria è un altro dei viaggi tipici del prog, questa volta all’interno di una stanza nella quale il protagonista si perde in preda alle sue visioni. Il percorso prevede momenti folkeggianti che danno il cambio a tensioni narrative nelle quali il nostro pare calato dentro labirinti di paranoia. La voce duetta spesso con il violino dell’ospite d’onore, il jazzista francese Jean-Luc Ponty, danza sulle percussioni di Tony Esposito, si tinge addirittura dei ritmi del flamenco, si muove verso fiumi, foreste e cascate grazie al Mellotron di Albert Prince e al pianoforte del compianto Luciano Cilio (da cercare il suo bellissimo Dialoghi del presente, 1977). Poi si scompone nella visione di una celestiale bellezza, salvo tornare a una dimensione umana.

La fine è di nuovo nella stanza, luogo di solitudine ma allo stesso tempo universo di tanti coetanei di Alan (all’epoca 22enne) che vivono le giornate usando dischi come questo per cogliere altre dimensioni. Momento più emozionante: a 13:47, quando Sorrenti inizia una scalata vocale che lo porta a varcare le porte del cielo.

2“Zarathustra” Museo Rosenbach (1973)

Il Museo Rosenbach è stato uno dei gruppi più talentuosi e al tempo stesso sfortunati della scena prog italiana dei ’70. In un’epoca nella quale essere schierati (a sinistra) veniva prima di ogni altra cosa, una band che osava inserire in copertina, all’interno di un collage realizzato dal grande Cesare Monti, un busto del duce non poteva farla franca. Fu provocazione? Magari solo la voglia di mettere in mostra, nel collage suddetto, tutte le brutalità del mondo. Sta di fatto che il combo dell’estremo ponente ligure viene messo al bando. Errore madornale, il loro Zarathustra, specie la suite che copre la prima facciata, è un parto d’alta scuola meritevole di stare sul podio dei grandi dischi prog di ogni epoca. Certo, anche il fatto di essere stato ispirato agli scritti nietzschiani non aiutava, ma chissenefrega, pensiamo alla musica e immergiamoci in 20 minuti di paradiso progressivo, con la voce blueseggiante del cantante Stefano “Lupo” Galifi che crea un delizioso contrasto con le atmosfere rock-sinfoniche dell’opera.

Zarathustra è un concentrato di tutto il meglio del progressive: abilità strumentale, forti melodie, aperture di Mellotron e Moog (il bravissimo Pit Corradi), stacchi e controtempi come se piovesse, momenti pacati e sognanti seguiti da altri di grande irruenza, con la chitarra di Enzo Merogno in risalto, un tema iniziale che viene ripreso in pompa magna nella lunga ed esaltante coda finale, la batteria sempre creativa di Giancarlo Golzi (che da lì a poco troverà fortuna con i Matia Bazar) e il basso solido di Alberto Moreno, cervello creativo della formazione e autore di tutte le musiche dell’album. Insomma c’è di che saziare la propria fame di prog 100%, con quel coraggio tutto italiano nel mettere in musica addirittura un testo filosofico, tanto esagerato e provocatorio da diventare quasi punk.

1“Il giardino del mago” Banco del Mutuo Soccorso (1972)

La summa di tutto il prog italiano, il momento di massima bellezza e creatività. Un brano degno di stare accanto alle grandi opere della musica di ogni tempo, immortale. Nel 1972 i ventenni del Banco del Mutuo Soccorso tirano fuori un saliscendi di emozioni che cela una forte crisi esistenziale. Un personaggio ha una visione: vede la sua morte, il suo funerale, da lì comincia un percorso alla ricerca della sua identità, tra immagini fiabesche e altre di struggente malinconia. La band asseconda la narrazione inoltrandosi nelle selve cupe di Passo dopo passo. Poi gli strumenti prendono fuoco in Chi ride e chi geme, le tastiere dei fratelli Nocenzi sono una girandola di suoni in continua evoluzione. Eppure i due usano solo pianoforte, organo Hammond e poco altro. Ma la quantità di sfumature che riescono a tirare fuori dai loro strumenti è incredibile. Non è da meno il chitarrista Marcello Todaro che passa da sfuriate hard a momenti contemplativi nei quali usa l’archetto del violino per accarezzare la sua sei corde, mentre la pulsante sezione ritmica (Renato D’Angelo e Pierluigi Calderoni) viaggia come un treno.

In mezzo a tutto ciò il canto di Francesco di Giacomo, di una passionalità e di un coinvolgimento unici. I suoi testi (firmati insieme a Vittorio Nocenzi) sono un impasto di afflati ariosteschi traslati nella modernità. Le melodie possiedono una forza sovrannaturale, si tendono allo spasimo. L’esempio più alto durante la terza sezione Coi capelli sciolti al vento. Qui Francesco, solo, senza l’accompagnamento di alcun strumento, intona versi di straripante poesia: “Coi capelli sciolti al vento / Io dirigo il tempo, il mio tempo là / Negli spazi…”. A questo punto è raggiunto dalla band al gran completo, e continua: “Dove morte non ha domini / Dove l’amore varca i confini / E il servo balla con il re / Corona senza vanità”, una sorta di valzer nel quale vorticano tutte le più violente e struggenti emozioni del mondo, un senso di unità che è anche (ancora una volta) politico. Poi termina: “Eterna è la strada che va”, e su quel “va” la voce rimane sospesa nel vuoto in un ultimo acuto che spacca definitivamente il cuore.

La coda finale (Compenetrazione) torna alle atmosfere di inizio suite e la infioretta con una spasmodica ripresa del tema principale. Al termine altro non resta che una sensazione di beatitudine mista a sgomento: quella che solo la grande arte provoca.