Nel 1975, Lou Reed consegnò a Andy Warhol una audiocassetta BASF C-90. Su un lato erano incise varie canzoni di Reed dal vivo, sull’altro c’era una demo casalinga basata sul libro del suo mentore, pubblicato in quello stesso anno, The Philosophy of Andy Warhol: From A to B & Back Again. Era la bozza di una rappresentazione teatrale e non era un’idea nuova per Reed: nel corso dell’anno precedente, aveva tentato senza successo di convincere Warhol a mettere in scena il suo album Berlin, un progetto che il musicista avrebbe realizzato trent’anni dopo. E prima di Berlin, naturalmente, aveva centrato il successo più significativo della sua carriera con una canzone nata apparentemente da un altro musical mai realizzato e basato sul romanzo di Nelson Algren del 1956 A Walk on the Wild Side.

La storia della cassetta con le, chiamiamole così, Philosophy Songs è emersa in autunno, quando Judith Peraino, professoressa presso la Cornell University, ha pubblicato all’interno del Journal of Musicology il saggio “I’ll Be Your Mixtape: Lou Reed, Andy Warhol, and the Queer Intimacies of Cassettes” (per la massima trasparenza: Peraino è amica di chi scrive). I fan accaniti di Reed parlavano da tempo di quelle registrazioni e la presenza della cassetta negli archivi dell’Andy Warhol Museum di Pittsburgh è una notizia che ha fatto il giro del mondo, nonostante nessuno, o quasi, l’avesse ascoltata.

Il sapiente e compianto archivista del museo Matt Wrbican conosceva il nastro prima ancora di Peraino. Ma a causa di problemi legati al copyright, è stato possibile scriverne solo dopo avere avuto accesso alle registrazioni, avere compreso la loro importanza e avere aggirato certe restrizioni. Nel saggio, Peraino descriveva 12 canzoni suonate alla chitarra acustica, riff rudimentali folk e rock col sottofondo di rumori della strada. Raccontava di un groove simile a I Wanna Be Black, una canzone all’epoca inedita che Reed aveva suonato dal vivo (sul retro della cassetta ce n’è una versione live). Parlava di testi che toccavano idee di Philosophy e di altre opere di Warhol tra cui la descrizione di drag queen (“archivi ambulanti di femminilità ideale da grande schermo”, le definitiva Warhol), fama, successo e sesso, più storie e pettegolezzi dal giro di Warhol di cui Reed faceva ancora parte. Si citano varie espressioni tipiche di Warhol tra cui la storia della volta in cui il suo cane aveva defecato nel negozio di alimentari Gristedes, l’idea di una bambola di Warhol che non fa nulla quando la carichi, e poi lamentele e frecciatine varie – una “scioccante tirata fatta di amarezza e accuse” nei confronti dell’artista, come Peraino la descrive – e una nota di scuse finale da parte di Reed.

È una specie di psicodramma avvincente. E mentre la versione della cassetta di Pittsburgh rimane off limits per il grande pubblico, Peraino pensa che sia collegata a un frammento di Philosophy Tapes disponibile all’ascolto sul posto presso la New York Public Library of the Performing Arts del Lincoln Center, che all’inizio di quest’anno ha aperto il proprio Lou Reed Archives, una vera e propria miniera di storie e oggetti appartenuti al Rock’n’Roll Animal. Il frammento, che a quanto pare è incluso in un nastro di lavoro disordinato mischiato a una porzione dell’LP degli Eagles One of These Nights, è significativo (e non solo del fatto che Reed potrebbe essere stato un fan degli Eagles). C’è il suono di una chitarra acustica strimpellata e testi forse improvvisati, pieni di ripetizioni giocose e cantati con voce gentile che ricorda gli ultimi Velvet. È il suono di un maestro del songwriting all’opera.

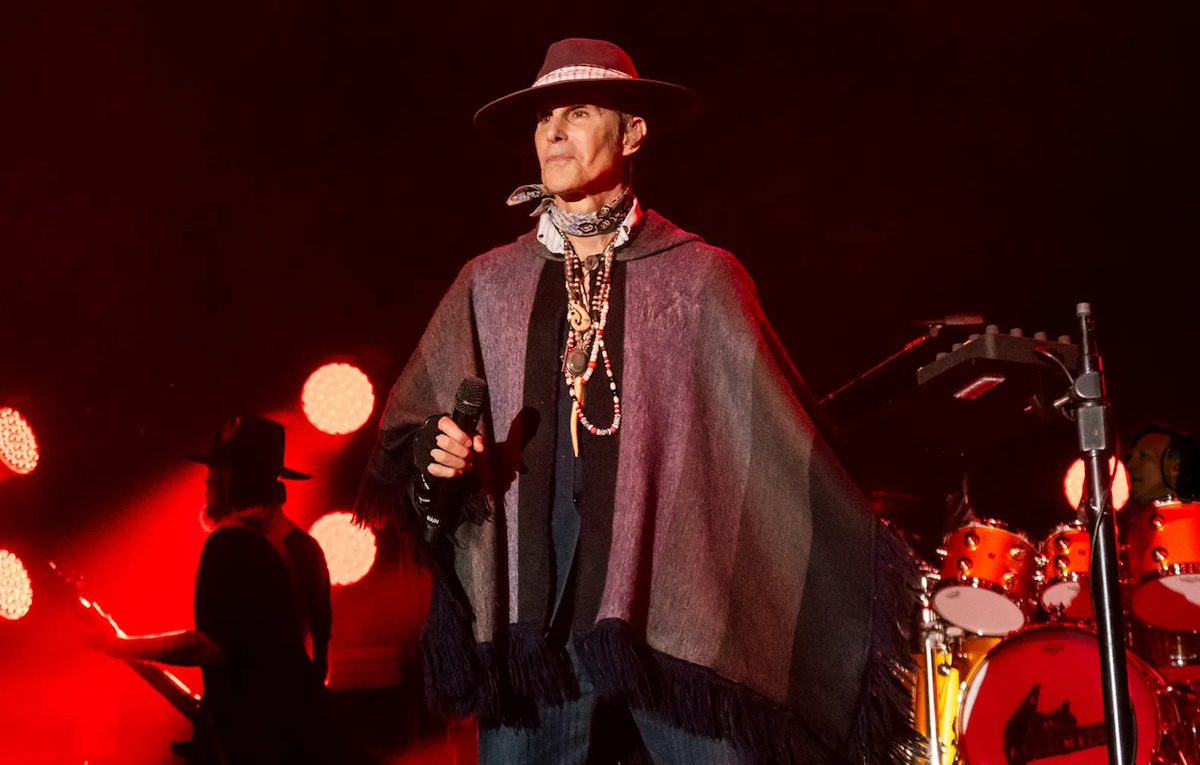

Non è dato sapere se i Philosophy Tapes o qualsiasi altra registrazione non pubblicata presente negli archivi di Lou Reed saranno mai diffusi ufficialmente. A un certo punto, si è parlato di una Bootleg Series simile a quella che Bob Dylan pubblica per la Legacy, che controlla anche gran parte del vecchio catalogo di Reed. Nel frattempo, si sono state varie attività e pubblicazioni legate a Reed.

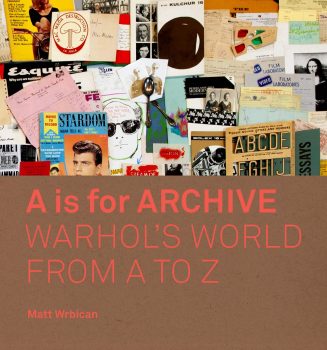

A Is for Archive: Warhol’s World from A to Z (Andy Warhol Museum/Yale University Press) è un gran lavoro che il citato Wrbican ha completato prima di morire in giugno. Arricchito da una prefazione di Blake Gopnik (la cui imminente biografia di Warhol promette bene), il libro esamina una serie di esibizioni e di progetti che comprendono centinaia di migliaia di oggetti personali di Warhol provenienti dai 610 scatoloni noti come Time Capsules, ma anche da altre fonti. Il volume non si sofferma granché sui Velvet Underground di cui Warhol è stato mentore e ‘produttore’. Ma le riviste porno gay, i nastri sperimentali, le ossessioni telefoniche, le maschere e i travestimenti (drag, clown, zombie), la dipendenza della vita notturna newyorchese, l’amicizia/rapporto lavorativo con Billy Name, le allegre pose culturali, le interviste finto-naïf/primitive, il mentoring di artisti più giovani, l’implacabile etica del lavoro, persino l’ossessione per la documentazione d’archivio, tutto quanto rimanda alle ossessioni e alle pratiche artistiche di Reed e all’ambiente in cui entrambi sono cresciuti artisticamente.

A Is for Archive: Warhol’s World from A to Z (Andy Warhol Museum/Yale University Press) è un gran lavoro che il citato Wrbican ha completato prima di morire in giugno. Arricchito da una prefazione di Blake Gopnik (la cui imminente biografia di Warhol promette bene), il libro esamina una serie di esibizioni e di progetti che comprendono centinaia di migliaia di oggetti personali di Warhol provenienti dai 610 scatoloni noti come Time Capsules, ma anche da altre fonti. Il volume non si sofferma granché sui Velvet Underground di cui Warhol è stato mentore e ‘produttore’. Ma le riviste porno gay, i nastri sperimentali, le ossessioni telefoniche, le maschere e i travestimenti (drag, clown, zombie), la dipendenza della vita notturna newyorchese, l’amicizia/rapporto lavorativo con Billy Name, le allegre pose culturali, le interviste finto-naïf/primitive, il mentoring di artisti più giovani, l’implacabile etica del lavoro, persino l’ossessione per la documentazione d’archivio, tutto quanto rimanda alle ossessioni e alle pratiche artistiche di Reed e all’ambiente in cui entrambi sono cresciuti artisticamente.

Il modo in cui si inquadra la scena newyorchese è il principale risultato ottenuto da The Velvet Underground Experience (Hat & Beard). Si tratta del libro relativo alla mostra che è stata inaugurata a Parigi nel 2016 e che ha occupato uno spazio pop-up a Broadway per alcuni mesi l’anno scorso. Molte delle sue pagine ospitano fotografie che ritraggono le fertili scene artistiche newyorkesi degli anni ’60, a cui i Velvet volevano accostarsi. Ci sono pagine dedicate ai filmmaker Jonas Mekas e Barbara Rubin, primi esempi della scena cinematografica sperimentale di cui i Velvet hanno prodotto la colonna sonora; Allen Ginsberg, figura rappresentativa della scena poetica newyorkese a cui Reed si è ispirato e a cui ha preso parte; e La Monte Young, il compositore d’avanguardia che ha fatto da mentore a John Cale e il cui suono ha profondamente influenzato i Velvet. C’è anche parecchio materiale di prima mano su Warhol e il giro della Factory, tra cui collaboratori dei Velvet come il poeta Gerard Malanga, l’artista multimediale Danny Williams, e naturalmente Nico, oltre a personaggi che hanno influenzato la band come l’attrice Candy Darling, musa di varie canzoni di Reed. Curata da Carole Mirabello e Christian Fevret, da tempo redattori della rivista francese Les Inrockuptibles, la mostra meritava di restare più a lungo negli Stati Uniti; si spera che la pubblicazione del libro possa portare a una replica.

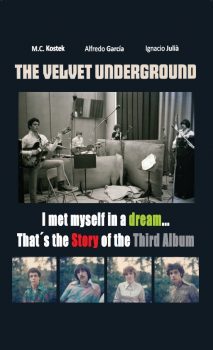

Tre dei più devoti archivisti dei Velvet Underground al mondo – M.C. Kostek, Alfredo García e Ignacio Juliá – assicurano un’immersione in quello che per alcuni è il disco migliore dei Velvet, il terzo omonimo. I Met Myself In A Dream… This Is the Story of The Third Album (The Velvet Underground Appreciation Society) è un libro in edizione limitata incentrato sulle foto scattate da Sandy Schor durante e attorno alle session di registrazione del 1968. Erano foto promozionali o da inserire nell’artwork del disco e trasmettono una sensazione di grande intimità: Reed che accorda una Gibson hollow body 12 corde; la band che si prepara a registrare; pause dal lavoro in studio per farsi una sigaretta (Mo Tucker sembra una ragazza degli spot Marlboro). Gli scatti illuminano il rapporto affettuoso di Reed con la batterista. In una foto si sorridono e forse si passano un tamburello. In un’altra, la band posa all’aperto in un bosco verdeggiante, con Reed che ha un aspetto molto tardo Sixties coi suoi pantaloni di velluto e la camicia a fiori, mentre Tucker al contrario indossa una camicia da uomo dal colletto largo e jeans. Nei ritratti, Doug Yule indossa del cachemire, mentre Sterling Morrison abbraccia quasi letteralmente un albero.

Tre dei più devoti archivisti dei Velvet Underground al mondo – M.C. Kostek, Alfredo García e Ignacio Juliá – assicurano un’immersione in quello che per alcuni è il disco migliore dei Velvet, il terzo omonimo. I Met Myself In A Dream… This Is the Story of The Third Album (The Velvet Underground Appreciation Society) è un libro in edizione limitata incentrato sulle foto scattate da Sandy Schor durante e attorno alle session di registrazione del 1968. Erano foto promozionali o da inserire nell’artwork del disco e trasmettono una sensazione di grande intimità: Reed che accorda una Gibson hollow body 12 corde; la band che si prepara a registrare; pause dal lavoro in studio per farsi una sigaretta (Mo Tucker sembra una ragazza degli spot Marlboro). Gli scatti illuminano il rapporto affettuoso di Reed con la batterista. In una foto si sorridono e forse si passano un tamburello. In un’altra, la band posa all’aperto in un bosco verdeggiante, con Reed che ha un aspetto molto tardo Sixties coi suoi pantaloni di velluto e la camicia a fiori, mentre Tucker al contrario indossa una camicia da uomo dal colletto largo e jeans. Nei ritratti, Doug Yule indossa del cachemire, mentre Sterling Morrison abbraccia quasi letteralmente un albero.

Il libro documenta anche la pubblicazione dell’album, il materiale promozionale e una varietà sorprendente di recensioni oscure (il solo tipo, o quasi, che all’epoca veniva scritto sulla band). Il terzo album nacque in un periodo tremendamente cupo, alla fine del 1968, dopo la defezione di John Cale e l’inasprimento del rapporto con Warhol, e dopo gli omicidi di Martin Luther King e Robert Kennedy e dei disordini a Chicago e Washington. La musica di Reed reagiva a quell’oscurità. “Sono arrivato al punto in cui preferisco le cose ‘carine’”, disse al suo amico-nemico Lester Bangs, in una citazione usata nell’eccellente saggio introduttivo del libro. “Si può essere più sottili, dire davvero qualcosa e in qualche modo offrire conforto, che è quello di cui molta gente ha bisogno in questo momento”.

Non c’è molto conforto in My Week Beats Your Year: Encounters With Lou Reed (Hat & Beard). Un po’ come Warhol, Reed ha trasformato gli incontri con la stampa in performance art e nonostante il suo leggendario disgusto per le interviste ne è stato un maestro. Curato ed editato dagli scrittori Michael Heath e Pat Thomas, il libro è una compilation delle conversazioni di Reed più divertenti, illuminanti, sgradevoli, stronze, calde e generose. È inevitabilmente incompleto, ma è assolutamente rappresentativo e contiene un sacco di passaggi diventati dei classici. Sì, ci sono i leggendari e patologici scambi tra Reed e Bangs (il pezzo del 1973 della rivista Creem titolato “Lou Reed: un sordomuto in una cabina telefonica” e un paio delle sue più vivaci interviste concesse a Rolling Stone, tra cui una sfida del 1976 con Timothy Ferris. In quest’ultima, Reed inserisce nella conversazione con Ferris un’intervista che ha lui stesso condotto (parlava di coprofilia con una sex worker transessuale) e insiste nel liquidare malamente l’intera carriera di Bob Dylan o quasi (una posizione che avrebbe poi ribaltato, se mai ci avesse creduto sul serio). Si entusiasma per il lavoro alla chitarra di Neil Young su Zuma (“atrocemente bello… mi ha fatto piangere”). Altrove, parla esplicitamente di queerness, di Metal Machine Music, del tai chi, di che cosa significa guadagnarsi da vivere come musicista nel 21° secolo, e di molto altro. È triste sapere che Lou Reed non è qui, con noi, a riflettere sull’attuale momento culturale.

Non c’è molto conforto in My Week Beats Your Year: Encounters With Lou Reed (Hat & Beard). Un po’ come Warhol, Reed ha trasformato gli incontri con la stampa in performance art e nonostante il suo leggendario disgusto per le interviste ne è stato un maestro. Curato ed editato dagli scrittori Michael Heath e Pat Thomas, il libro è una compilation delle conversazioni di Reed più divertenti, illuminanti, sgradevoli, stronze, calde e generose. È inevitabilmente incompleto, ma è assolutamente rappresentativo e contiene un sacco di passaggi diventati dei classici. Sì, ci sono i leggendari e patologici scambi tra Reed e Bangs (il pezzo del 1973 della rivista Creem titolato “Lou Reed: un sordomuto in una cabina telefonica” e un paio delle sue più vivaci interviste concesse a Rolling Stone, tra cui una sfida del 1976 con Timothy Ferris. In quest’ultima, Reed inserisce nella conversazione con Ferris un’intervista che ha lui stesso condotto (parlava di coprofilia con una sex worker transessuale) e insiste nel liquidare malamente l’intera carriera di Bob Dylan o quasi (una posizione che avrebbe poi ribaltato, se mai ci avesse creduto sul serio). Si entusiasma per il lavoro alla chitarra di Neil Young su Zuma (“atrocemente bello… mi ha fatto piangere”). Altrove, parla esplicitamente di queerness, di Metal Machine Music, del tai chi, di che cosa significa guadagnarsi da vivere come musicista nel 21° secolo, e di molto altro. È triste sapere che Lou Reed non è qui, con noi, a riflettere sull’attuale momento culturale.

Il mese scorso, l’antologia di testi di Lou Reed Pass Thru Fire è stata ristampata col titolo I’ll Be Your Mirror: Collected Lyrics e ampliata con un saggio della moglie e anima gemella Laurie Anderson e con un’introduzione di Martin Scorsese (che ricorda che Reed ha fatto un provino per la parte di Ponzio Pilato in L’ultima tentazione di Cristo, ruolo che alla fine è andato al suo amico e occasionale rivale David Bowie). Altri libri sono in arrivo. Sulla scia del volume di poesia dell’anno scorso Do Angels Need Haircuts?, Anderson sta assemblando un volume di scritti che Reed aveva iniziato prima della sua morte e che non ha mai finito. Trattano di tai chi, la pratica che ha profondamente plasmato la parte finale della sua esistenza. E Todd Haynes, regista del recente Dark Waters, sta lavorando da alcuni anni a un documentario sui Velvet Underground, che promette d’essere rivelatore. Va bene così. Nonostante qualche occasionale inconsistenza nelle sue creazioni, Reed ha sempre avuto l’intenzione di fare arte in grado di restare negli anni. A quanto pare, ci è riuscito.