Se penserete, a fine lettura, che questa intervista sia lunga, beh, sappiate che in realtà è solo una minima, minima parte di quanto è stato effettivamente detto & discusso in un tiepido tardo pomeriggio milanese, in quella Cupa che di Vinicio Capossela è la tana e in cui custodisce strumenti, costumi di scena, oggettistica varia (e un meraviglioso bancone bar, da cui offrire con generosità vino ad amici e ad assetati intervistatori).

Lui come sempre è un vulcano di idee, di discorsi, di suggestioni, di citazioni, di riflessioni: lo è ora che in questi giorni esce il suo nuovo album Tredici canzoni urgenti, ma tanto lo è sempre e comunque. Perché Capossela effettivamente è quello che appare, sotto mille punti di vista. Il fatto però che quest’ultimo lavoro sia per certi versi atipico non fa che arricchire ulteriormente di spunti la conversazione. E la supposta (e reale) urgenza delle tredici canzoni diventa, comunque, una scusa e addirittura un mezzo per uno sguardo mai banale e soprattutto mai affrettato sulla realtà. Non male, le urgenze, quando sono così.

Partirei da una cosa apparentemente secondaria, ma che forse in un disco che rappresenta un così diretto approdo all’attualità (e, conseguentemente, all’impegno politico-sociale) casuale in realtà non è: la presenza di eroi di un certo tipo di scena anni ’90 tipo Raiz degli Almamegretta, Bunna degli Africa Unite, Skardy dei Pitura Freska…

Appunto: volevo tenere alta la fiaccola degli anni ’90!

Eh? Ma tu non facevi parte di quegli anni ’90, dai…

Non ne facevo parte, in teoria; ero infatti musicalmente un’altra cosa. Vero. Ma ai concerti ci andavo eccome.

Anche quei concerti lì?

Era l’età per me in cui ai concerti vai tanto, no? Quando hai 20, 30 anni. E quella generazione lì, quella scena, quando è emersa, ed è emersa tanto, ha messo insieme l’impegno con la musica: le cosiddette posse, il circuito dei centri sociali… Una cosa molto bella.

Sai che a molti verrà un colpo a sentirti parlare così di posse e centri sociali?

Beh, giravo coi miei amici, e i miei amici andavano lì: semplice. Ma non è solo quello, sai. Il dub, il battito terreno del dub: vogliamo parlare di Sanacore degli Almamegretta? L’ho consumato, quel disco. Un capolavoro! Poi chiaro, la mia identità da musicista era molto diversa, facevo ben altro cose, va bene.

Ecco.

Ma questo non vuol dire che dovessi per forza ascoltare sempre e solo le produzioni più vicine alle mie coordinate stilistiche, ai miei background personali. Si girava tanto, in quegli anni, e capitava di incontrarsi: ad esempio coi La Crus, e infatti Cesare Malfatti ha un bel ruolo in questo disco, anche lui è da citare. Poi c’è la Mara Redeghieri degli Üstmamò. Vedi quanta gente è emersa in quel periodo storico…

E appunto, gente questa radunata tutta per un disco che, come mai in passato nel tuo caso, parla appunto di attualità in modo molto, molto diretto: come si faceva in quegli anni ’90 che avevano (ri)scoperto l’impegno. Tutto torna, in effetti. Ma come mai proprio adesso un disco così, per te? Siamo messi così male, nel mondo, che pure tu senti la necessità di abbandonare storie e allegorie e puntare, invece, dritto verso l’attualità?

Ma no, non credo che il punto sia quanto sia messo male il mondo oggi. Non per forza l’esigenza di fare un disco così deve nascere solo da fuori, da quello che ci succede attorno: possono anche esserci invece delle componenti di biografia personale a spingermi a fare un disco di questo tipo, sai? Perché escluderlo? Quello che ti posso dire è che tutti i brani di Tredici canzoni urgenti sono legati moltissimo tra loro, come se fossero un’entità unica e molto densa, solida. Sono stati fatti praticamente tutti insieme, uno dietro l’altro. E si sono talmente imposti nella mia routine, questi brani, il fatto di scriverli e di dar loro vita, che ho a un certo punto cancellato altri impegni già presi e non solo, ho anche buttato a mare un disco che avevo praticamente già finito, figurati. Che dire? Ogni tanto succede che alcune urgenze tue personali coincidano con quelle del mondo, con quelle dell’attualità. Stavolta, è andata effettivamente così.

È la prima volta che tocchi degli argomenti che potrebbero benissimo stare nella homepage di un qualsiasi sito d’informazione e attualità.

Guarda, anche Ballate per uomini e bestie, il mio disco precedente, era a suo modo un disco politico, anzi, fortemente politico; però lì usavo l’allegoria e la metafora.

Già, esatto. Qui no. Qui vai dritto al punto: questo intendo.

C’è in effetti un senso di pericolo, di disorientamento, a vedere quello che succede nel mondo, e lo sentiamo un po’ tutti, no? Credo che sia un fenomeno che nasce forse già negli anni ’90, ma che esplode proprio dopo il G8 a Genova: lì la rappresentanza di un certo tipo di istanze va in tanti pezzi. C’è un forte processo di atomizzazione, processo che sta contrassegnando tutto quello che è avvenuto e sta avvenendo nel nuovo millennio.

Negli anni ’90 infatti certe istanze e certi modi di vedere il mondo producevano un forte senso di comunità, anche al di fuori delle proprie nicchie di partenza e di appartenenza.

C’erano degli spazi comuni. Non c’era soltanto il comune sentire. C’erano proprio dei luoghi e delle situazioni dove ti potevi ritrovare, e non da solo, non dietro uno schermo, ma con altre persone, faccia a faccia. Ho come l’impressione che questo processo di di atomizzazione che si è fatto fortissimo dopo Genova favorisca una specie di fatalismo. Ma non vorrei allargare troppo l’analisi…

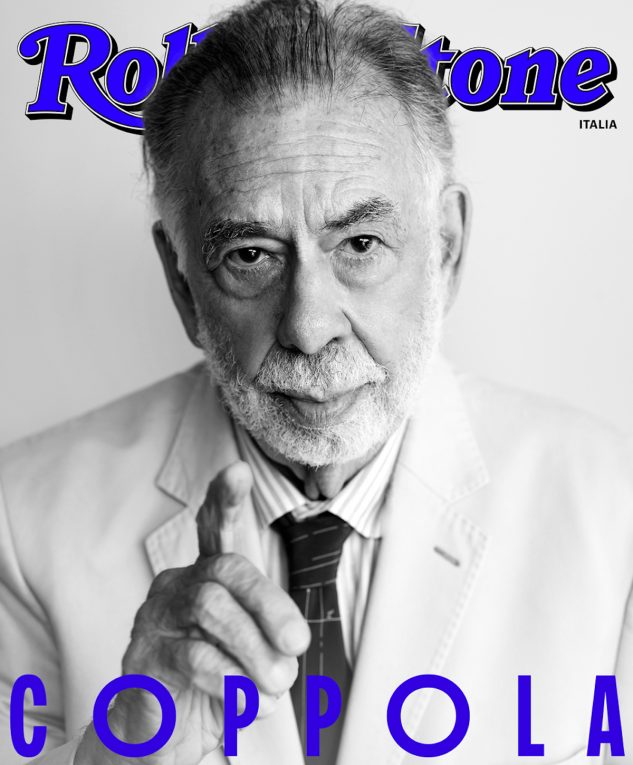

Foto: Guido Harari

Sto sul punto, allora. Torno sull’album. E prendo Il divano occidentale, la canzone dove appunto hai invitato a cantare un gran numero di eroi di quella stagione lì degli anni ’90.

Sono stati degli eroi, loro, in quel brano lì; sembra quasi che abbiano cantato tutti nella stessa stanza, invece ognuno ha inciso la sua parte e poi le abbiamo messo insieme. Ma il risultato è incredibile.

Tutto questo in una canzone che solleva il tema, mai così attuale come ora, della contrapposizione tra Oriente e Occidente…

È una faglia che continua ad essere presente: qualche anno fa questa faglia si era manifestata in Jugoslavia, adesso invece in Ucraina… Ma se ci pensi già se ne parlava all’epoca delle guerre troiane, di Ulisse, di Omero, figuriamoci poi nei secoli successivi.

Mmm, eppure in questi anni la Romania è diventata a pieno titolo Europa, la Bulgaria anche, la Croazia pure, pure Serbia e Montenegro potrebbero prima o poi diventarlo, e questo senza più necessità di guerre e contrapposizioni: l’Europa, ne sono convinto, potrebbe essere perfetta come ponte tra culture, è una responsabilità che potrebbe assolutamente attribuirsi. Invece, pare voglia abdicare da tutto ciò.

Parlavo prima di questo processo di atomizzazione: credo lo si possa vedere anche in questi frangenti. Anche nella geopolitica spicciola, quindi. È tutto in uno stato di grande disordine. Quando vedi uno come Macron che va a Pechino, sì, va bene, ma facendosi portavoce di non si sa chi… Il conflitto scoppiato in Ucraina sta ovviamente radicalizzando le posizioni, col risultato che tutto quello che è Occidente, in Europa, smette di essere Europa, per farsi invece Patto Atlantico. Un processo che coinvolge anche paesi molti importanti, evidentemente strategici per un certo tipo di progetto. A me dispiace che in questa maniera venga meno un’idea ben precisa di Europa: quella idea per cui la Russia è assolutamente Europa.

Intendi dal punto di vista culturale.

Esattamente. Fra le tante tragedie di questo conflitto, c’è infatti anche questa. Attenzione, non voglio essere frainteso: quello che intendo dire è semplicemente che è terribile come stiamo perdendo la Russia, Intesa non come governo ed entità politica ma come paese, come popolo, come insieme di persone. E nell’abbandonare così la Russia, stiamo abbandonando anche chi all’interno della Russia stessa fa resistenza contro i nazionalismi, il bellicismo.

Mi ricorda infatti la Serbia durante la guerra nei Balcani: averla isolata politicamente, socialmente ed economicamente ha danneggiato fatti alla mano più le forze d’opposizione a Milošević – quelle più civili, ragionevoli e acculturate – che Milošević stesso.

Esattamente.

Chi prova a predicare buon senso e rifiuto alla guerra viene reso irrilevante, viene abbandonato, facendo così trionfare invece chi gioca – crudelmente e sanguinosamente – alla guerra vera e al nazionalismo.

Viene abbandonato, sì, e non solo: non ha nemmeno più la possibilità di scappare, è imprigionato lì. Non ha vie d’uscita. Capisci? Questa polarizzazione è una tragedia nella tragedia. C’è un libro bellissimo di Paolo Nori sulla vita di Dostoevskij, Sanguina ancora si intitola, dove si racconta di come lo scrittore russo vada alla commemorazione di Pushkin e faccia lì un discorso in grado di provocare una commozione fortissima, ma roba che gente che ha litigato per anni e non si è rivolta la parola da tempo immemore improvvisamente si abbraccia e si scioglie in lacrime. Bene, e su cosa si basa questo discorso? Si basa sul fatto che la Russia è parte dell’Europa e all’Europa riesce a donare un certo tipo di sangue, di vitalità, che l’Europa stessa in qualche modo stava perdendo…

Che poi citi Paolo Nori e proprio lui è finito in mezzo alle polemiche, qui da noi, a conflitto iniziato.

Già, si è trovato a dover cancellare un corso su Dostoevskij all’università. Ecco, appunto: se iniziamo a togliere la cultura come ponte, dove crediamo di poter andare?

Eh.

Ma questo è un discorso ampio, complesso, molto problematico, che né io né te possiamo risolvere nello spazio di un’intervista. Quello che posso dire è che sì, esiste un dualismo fra Occidente e Oriente, ma non dovrebbe mai diventare conflitto: un conflitto impoverisce tutti, tantissimo. Tredici canzoni urgenti, peraltro, al contrario anche di altri miei lavori passati, per paradosso è calato quasi esclusivamente nell’Occidente, almeno dal punto di vista musicale. Anzi: si arriva addirittura ad echi western – cosa di più occidentale del western, lo dice il nome stesso – in una traccia come La parte del torto.

Vero.

Un brano che nasce dalla famosa citazione brechtiana «ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati». E quando oggi vedi il leader di un certa qual fazione che dice «io non entro nel “governo dei migliori” perché lì i posti sono tutti occupati e preferisco stare dalla parte del torto», beh, allora lì c’è veramente un cortocircuito assurdo, in cui una certa parte politica ti sfila proprio l’identità. Oltre a sfilarti – a questo punto direi non a caso – anche l’elettorato.

È astuta la destra meloniana che usa Brecht o è polla la sinistra che si fa togliere così facilmente la sua identità, le sue radici, i suoi riferimenti?

Ma non è stata la Meloni o un certo tipo di destra a togliere l’identità a una certa parte politica, dai; sono stati i fatti, a togliergliela. È questa parte politica che ha rinunciato a farsi carico e occuparsi delle istanze sociali legate al mondo del lavoro e alle diseguaglianze che lì si annidano, quando occuparsene dovrebbe essere proprio la sua prima vocazione, quella di chi vuole stare dalla parte del torto e non dei potenti, stare insomma dalla parte di chi non ha rappresentanza, di chi non conta nulla al grande tavolo del capitale. Se hai smesso di occuparti di tutto questo, cosa sei? Sei un’altra cosa, rispetto a prima. Poi per carità i diritti sono una questione molto importante, la questione di genere pure…

E infatti una delle Tredici canzoni urgenti è dedicata proprio a questo tema…

Esatto, ma a furia di concentrarsi sui diritti individuali – di nuovo, l’atomizzazione, vedi? – ci stiamo dimenticando dei diritti sociali. Poi puoi fare bella figura imbellettandoti di cultura, ma la realtà dei fatti è che oggi sono quegli altri ad essere più vicini agli ultimi della società. Sono loro. È un paradosso, un bizzarro paradosso diciamo. Che poi, parliamo di identità: come si definisce in generale, oggi? Non è forse che oggi l’identità si definisca più rispetto a chi hai come nemico, chi ti scegli come avversario cioè, piuttosto che rispetto a chi e cosa sei veramente?

Buona domanda.

Oggi è tutto ridotto a una specularità e a una forma di eterno duello che però non cambia minimamente la sostanza delle cose: perché questo duello si gioca in un perimetro che è visto, semplicemente, come invariato e invariabile. Tutto questo al netto di certe provocazioni ideologiche di un certo tipo di destra, che però sono giocate a un livello talmente basso che è addirittura ridicolo pensare di rispondere perché ci si mette sullo stesso piano… eppure, lo si fa. Sì, oggi siamo a un western. Ma dove la sfida è torto contro torto; e dove sia il giusto, beh, non si sa.

Visto che siamo appunto in area western e che dicevi che le scelte sonore di Tredici canzoni urgenti sono in realtà abbastanza “occidentali”, parliamo un po’ di musica, di come si colloca musicalmente questo album…

È un album fatto di episodi costruiti essenzialmente sulla forma-canzone: hanno quindi una struttura ben definita, o comunque abbastanza ben definita. Ecco, uso spesso un attrezzo antico: l’aria. Nel senso di aperture melodiche che si inseriscono e che, guarda, potrebbero addirittura diventare pop se non le cantassi nel modo in cui le canto io e se le canzoni non fossero arrangiate nel modo in cui sono arrangiate. Prendi infatti Minorità o Staffette in bicicletta o anche La cattiva educazione: sono episodi che hanno a un certo punto delle notevoli aperture melodiche, sai?

E da come ne parli, sembra quasi che tu per primo sia sorpreso di questo.

Esatto! Tant’è che mi venivano fuori così, questi brani, mentre li componevo al piano, e mi dicevo: «Ah, adesso però devo chiamare qualcuno a cantarle, queste melodie…». E infatti, in due casi è andata proprio così, ho chiamato altre persone a cantare con me. Ad ogni modo in questo disco ci sono comunque i vari percorsi che già da tempo ho intrapreso: c’è la ballata, c’è il pezzo un po’ di frontiera, c’è il folk orchestrale…

Sì, gli ingredienti musicalmente caposselliani comunque non mancano.

E poi ci sono tante collaborazioni: Enrico Gabrielli e Raffaele Tiseo come orchestratori, c’è “Asso” Stefana, poi Don Antonio Gramentieri, o Cesare Malfatti che abbiamo già citato… Insomma, non solo le voci. Che altro dire? Ho provato a fare le cose al meglio. Cercando peraltro di non strafare. Non che sia una produzione spartana…

Domanda: da sempre ti circondi appunto di collaboratori di alto valore, grande esperienza e, di conseguenza, immagino anche discreta personalità: come ti comporti con loro? Non penso sia facile imporsi perché sono tutti musicisti di alto livello che magari hanno già ben chiaro in testa come secondo loro sarebbe giusto fare le cose. Che fai? Come riesci a far emergere la direzione che vuoi tu? Usi il pugno di ferro o…?

Ma quale pugno di ferro!

No, eh?

Sono semmai io che arrivo da loro e chiedo: ehi, ma qui come si fa? (Risate)

Ancora adesso!

E certo. Io parto da un’idea, sì, ma sono spessissimo molto indeciso e, soprattutto, sono completamente incapace di programmare il lavoro.

Completamente.

No, davvero: è un problema serio. Anche per questo disco, non è che ho prenotato uno studio, non è che ho costruito un piano, un programma preciso e sensato… No: andavo avanti di tre giorni in tre giorni, registrando un po’ di qua un po’ di là, a seconda delle circostanze, a seconda anche proprio di segni da interpretare, veri o falsi che fossero, ma segni che mi aiutavano comunque ad individuare una strada. Segni, sì, o suggestioni. Anche la scelta delle collaborazioni nasce così: per assonanze, per simpatie, per vibrazioni del momento.

A fare così rischi anche di dare vita a un gran casino. Metti insieme quello che ti sembra un bel castello che però, all’improvviso, ti può crollare in mano tutto d’un colpo, o anche solo pezzo dopo pezzo, mentre invece ti pareva fosse solido, avesse un senso. Proprio per questo motivo le collaborazioni in un disco sono sempre molto importanti, per me: ti danno la spinta a mettere d’accordo tutto e tutti. Ti portano insomma ad avere l’obiettivo di dare vita ad una polis. Quindi un posto dove non c’è un tiranno, capisci?

Chiaro.

Io al massimo sono quello che cerca di mettere insieme le cose, sperando di non fare troppi pasticci.

Funziona?

A volte funziona. A volte mi metto in un gran casino. Tipo che bisogna proprio buttare tutto, e ricominciare da capo. La cosa strana è che non lavoro mai con un produttore. Qualcuno insomma che mi dica quale sia la strada giusta da seguire, mi indirizzi un po’.

Ma ti piacerebbe farlo? Esiste, un produttore che possa essere adatto per te, per il tuo modo di lavorare?

Forse esiste, solo che non l’ho ancora trovato. E ti dirò: mi piacerebbe molto trovarlo. Davvero. Mi piacerebbe moltissimo avere qualcuno che mi dice «Guarda, questa cosa si può fare solo così». Magari un giorno riuscirò a incontrarlo. Al momento, sono io quello che fa succedere le cose. E se è per questo, sono anche quello che le blocca (risate).

Foto: Jean Philippe Pernot

Ma non dovresti preoccuparti, dai. Mi pare che tu ormai sia a un livello per cui comunque le cose procedono, sei seguito, amato, rispettato. Anzi, a proposito: ti sei abituato a questo status? Al fatto cioè che ci sia questo grande e continuo rispetto attorno a te, che comunque le cose ti vadano sempre tendenzialmente bene?

A me non pare vadano così bene, però.

Dai. Non puoi dire così.

Non è semplice la posizione in cui mi metto.

Cosa intendi?

In generale, cerco di essere onesto con me stesso: quindi non è che mi metto a pensare cosa si aspetta il pubblico da me, conta prima cosa mi aspetto io da me. E a questo puoi anche aggiungere che non è mai molto divertente provare a scrivere deliberatamente sempre lo stesso tipo di canzone perché sai che in passato ha funzionato: io non lo faccio, non lo voglio fare. Dopodiché è chiaro che in ogni autore ci sono delle cose che ricorrono, dei rimandi più ancora che delle ripetizioni, sì; ma se si è fedeli al principio della ricerca, cambi. Cambi di continuo. E se cambi, non è affatto detto che chi ti segue abbia voglia di seguirti in tutti questi cambiamenti. Può non averne più voglia per mille motivi, anche molto banali: tipo l’aver cambiato vita, aver messo su famiglia, avere nel frattempo maturato altri interessi diversi da quelli che aveva quando è entrato in contatto con la tua musica. Sai cosa? Il vero conflitto non dovrebbe essere quello fra Oriente e Occidente, dovrebbe essere quello fra generazioni. Perché col succedere delle generazioni, cambiano i linguaggi.

Questo per me è un gran bene, onestamente. Anzi: c’è stata una fase in cui sembrava che questo processo si fosse arrestato, coi figli che ascoltavano tranquillamente e si facevano andare bene la musica dei loro padri o dei loro fratelli maggiori. Per me era ed è terribile anche se oggi nella figura anagrafica del padre o del fratello maggiore ci sto proprio io.

Sì, eh?

Sì. Per me è un’ottima notizia che ci siano dei conflitti generazionali, sui linguaggi.

Sta di fatto che è diventato molto diverso parlare a una generazione anziché a un’altra; e magari non è questione di temi azzeccati o meno, può essere questione anche solo di un pubblico che non è quello di prima, e basta.

Ma anche quello nuovo ti segue, su.

Non si sa. Non è affatto detto.

Ti sento pessimista.

Non è pessimismo. Sono semplicemente consapevole del fatto che è tutto in trasformazione: e non è affatto detto che io come artista possa resistere nel tempo. Tanto più che scrivere nuove canzoni non ti aiuta.

No?

Anzi, è deleterio.

Addirittura.

Eh sì. Perché il pubblico è abituato alle tue canzoni storiche, e magari gradirebbe sentirle in concerto; ma tu hai lavorato ad un sacco di materiale nuovo, e che fai, non lo suoni? Certo, potresti prolungare all’infinito la durata di un live, e io in qualche modo ci sto lavorando (risate). Ma il dato di fatto è che in qualche modo il materiale nuovo va sempre e comunque a discapito di ciò che è già stato fatto. E poi c’è un capitolo bellissimo de Il mare di Jules Michelet, quando parla dei crostacei e della muta…

Cioè?

I crostacei avrebbero tutto per diventare i padroni del mare: hanno la corazza, no? Ma la natura li obbliga a un periodo di estrema vulnerabilità, con la fase della muta. E sono vulnerabili non solo perché la corazza per un po’ viene a cadere, ma anche perché pure il solo fatto di vivere una metamorfosi, di essere anche solo per un po’ qualcosa di diverso, è stancante, è logorante. Prosciuga. Rende esausti.

Figuriamoci dover non solo cambiare, ma anche resistere nel tempo, cambiamento dopo cambiamento. Essere sempre rilevante.

E non ti sto parlando solo della vita o carriera d’artista: è proprio una fatica umana, antropologica. Quando Jekyll tornava in sé, era annichilito: lo era non solo per il senso di colpa per quello che aveva fatto come Hyde, ma proprio per la metamorfosi in sé. Quindi capisci, uno nella mia posizione prima fa una metamorfosi per provare a fare qualcosa di nuovo da proporre prima su disco e poi in concerto, poi però deve pure eseguire sempre nella stessa sera dei pezzi che sono stati partoriti in un altro momento della sua vita. Poi certo: se sei già conosciuto, puoi comunque permetterti di riarrangiare i tuoi pezzi storici, stravolgerli un po’, assecondarli al tuo spirito rinnovato, e questo in effetti succede, me lo posso permettere. Ma starei molto meglio a non avere più l’ansia di produrre cose nuove. In più in questo processo si spendono poi non solo tante energie fisiche ma, diciamolo, anche tante energie economiche. Il disco di per sé ha smesso di avere un valore industriale, o comunque è molto diminuito; di conseguenza, sono diminuite anche le risorse economiche destinate alla sua produzione. Ma nel modo in cui faccio i dischi io, coi musicisti veri, con un certo tipo di arrangiamenti, i costi sono sempre alti. Sempre. Non se ne esce, non c’è margine. Capisci che insomma voler fare un disco nuovo diventa una sciagura, o quasi.

Una sciagura.

Già. Spero che l’ispirazione mi lasci in pace. Spero che mi lasci in pace questa esigenza di fare sempre cose nuove, di creare. Spero di poter finalmente vivere cantando per sempre All’una e trentacinque circa e basta. Forse saremmo tutti più contenti.