In collegamento Zoom per parlare del suo ultimo album di dubstep, Shaquille O’Neal giura che si trova nella sua casa per le vacanze in Antartide. «L’ho comprata online», afferma sorridendo, «è una bella casetta tipo capanno di tronchi». Occhio e croce direi che si trova in veranda, dietro di lui intravedo alberi piuttosto alti. Conoscendo la sua passione per le burle mi viene da pensare che sia in Alaska, ma non c’è tempo per domande del genere. E poi se c’è uno capace di comprare casa in un posto dove la terra non è in vendita, quello è Shaq. Da quando ha cominciato a giocare nella NBA – era il 1992 – il mondo è il suo campo di gioco.

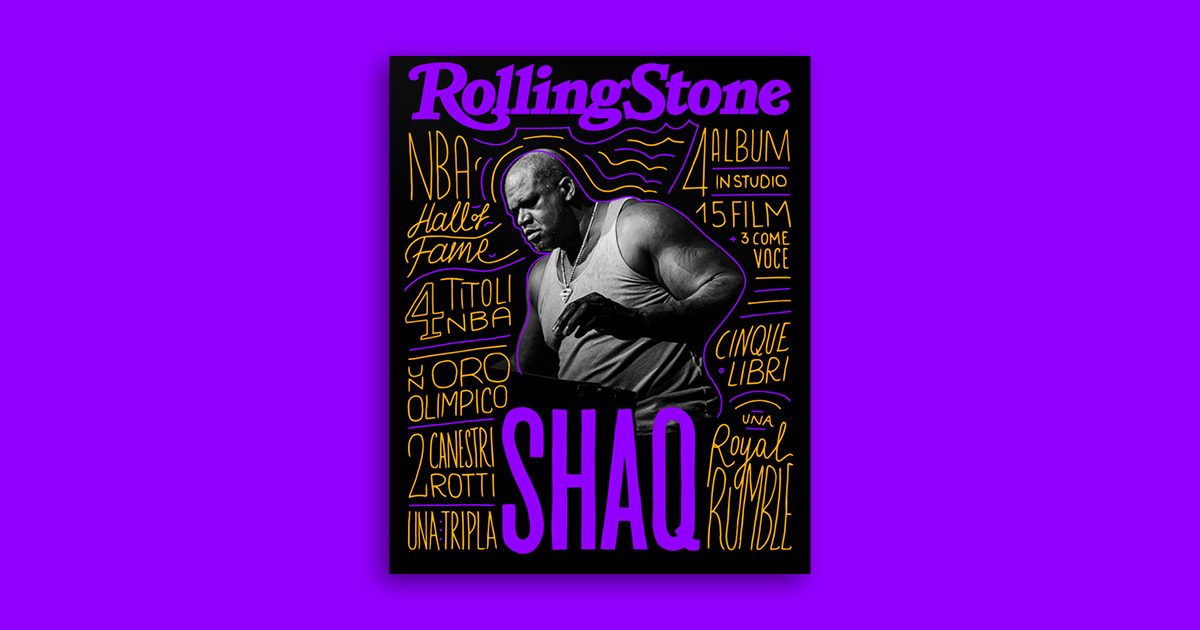

Non puoi scambiare O’Neal per nessun altro al mondo e non solo perché è alto due metri e sedici. Ha passato gli ultimi tre decenni facendo leva sul suo fascino e usando la sua curiosità per esplorare ogni aspetto del mondo dell’intrattenimento, musica compresa. Ha pubblicato quattro album come rapper a partire da Shaq Diesel del ’93, ma la sua vera passione è il djing. «Me ne sono allontanato quando i tipi dell’etichetta Jive mi han detto: “Amico, se ci fai tre album ti diamo dieci milioni di dollari”. Ma davvero?! Sono diventato rapper in un istante».

Da qualche tempo però l’uomo che ama definirsi «dubstep dad» è tornato alle radici. Dal 2015 si esibisce come DJ Diesel e ha portato la sua musica in grandi festival tra cui il Lollapalooza. Dice che mettere i dischi di fonte a migliaia di persone gli dà la stessa carica di quando giocava. Il nuovo album Gorilla Warfare, che ha fatto col produttore e dj Brian Bayati, è una specie di assist a favore di dieci talenti emergenti della dubstep. Non è come quando collaborava con Biggie e Jay-Z facendo leva sulla reciproca ammirazione. Qui usa il proprio nome per puntare i riflettori su artisti che pensa siano sottovalutati. In settembre, alcuni di essi andranno con lui in tour come Shaq Bass All Stars Festival. «Devi dare ai giovani la possibilità di emergere. Lo show è mio, ma non voglio essere headliner. Non conto io, contano loro».

Dall’alto della sua statura e dei suoi 19 anni di esperienza nella NBA, Shaq sa che cosa significa essere al centro della scena. Ora vuole regalare quel brivido ad alcuni artisti emergenti.

Come li hai scelti?

Se sei un dj, devi conoscere e capire la musica, non puoi limitarti a suonarla. Con Brian e mio figlio Myles ci scambiamo musica. «Wow, chi è questo?», «è un ragazzo del Wyoming, ha solo 2000 follower», «ma prendiamolo!». In un certo senso, è una forma di restituzione. Non è che prendo la loro musica per mettermi al centro della scena. Al contrario, voi mi avete aiutato ad arrivare al top e adesso vi aiuto io a venire quassù con me.

Cos’è che ti piace nella dubstep?

È il genere più tosto. Sono uno che a basket gioca duro. Zero raffinatezze. Mi sento come se fossi nel mosh pit. Fatti tuoi se ti fai male e l’arbitro non fischia. Con le basi hip hop si sta tra i 75 e i 150 bpm. Io e Brian prendiamo pezzi di quel genere e poi ci droppiamo una linea di basso dubstep. 128 bpm vanno bene, ma non fanno per noi. Voglio che la musica sia più dura. Non so se mi hai mai visto dal vivo. Voglio che la gente si scateni, che si liberi dallo stress, che si prenda a spallate, che si diverta, per poi tornare casa e pensare: cazzo, che grande show è stato. Questa cosa m’inorgoglisce. Se paghi, io ti devo far divertire. Se qualcuno nel pubblico è così (mima uno annoiato, nda), io e Brian non ci dormiamo la notte. Riguardiamo la scaletta e le registrazioni per capire cosa non andava. Sapere che tante persone si sono divertite non ci basta. M’incazzo se su 60 mila persone ce n’è una che sta ferma. Cambio pezzi, cerco di conquistarlo, mi concentro su di lei.

Ho letto che hai avuto il tuo primo piatto a 14 anni. Com’è che hai imparato a fare il dj?

Mi sono innamorato del djing quando sono andato a sentire i Public Enemy e ho visto Terminator X. «Cazzo, voglio diventare come lui». Sai, da ragazzo sei il prodotto di quel che ti circonda. Volevo essere Terminator X, poi LL Cool J, poi DJ J. Ho detto a mio padre che volevo comprare uno di quei piatti. Mi ha detto di no. Allora ho tagliato l’erba e lavoretti del genere mi sono comprato un Gemini 1200s e un mixer.

Sono autodidatta. Già mixavo le canzoni, ma solo nella mia testa. Ora dovevo vedere se funzionava anche nella realtà, coi dischi. Ho risparmiato per comprarmene un po’ e ho iniziato a fare scratch e tutto il resto al college. Facevo le feste, tiravo su 50 o 100 dollari a serata. Un buon dj deve suonare la roba che va, guardare la gente, capire cosa suonare, se pezzi vecchi o nuovi. E io ho imparato a farlo.

Dopo aver smesso di giocare mi mancavano le scariche d’adrenalina. Sono andato al Tomorrowland dove c’erano tipo 50 mila persone e ho ritrovato quel tipo di sensazione. Mi sono ricordato che un tempo ero stato un dj. Le basi le conoscevo, dovevo perfezionarle. È così che sono diventato il Magic Johnson della dubstep. Ho incontrato il mio Larry Bird (ovvero Brian Bayati, nda) e ora siamo imbattibili.

Hai detto che quando metti i dischi non hai una scaletta. Mi spieghi bene?

Bisogna guardare la reazione della gente e regolarsi di conseguenza. La formula è questa: il primo pezzo è la tua presentazione, col secondo picchi duro, come terzo metti una cosa che piace a tutti. E se vedi la gente stanca, dopo cinque pezzi rallenti e metti una ballata. È una regola che solo i veri dj capiscono e Brian lo è. Quel bastardo sa come si fa.

Quando l’hai incontrato?

Quando ho iniziato mettere i dischi. Mi hanno messo con altri dj-celebrità in un ristorante. Sapevo che bene o male i fan mi amavano, ma in un angolo c’era sto tizio, Brian, che se ne stava così (abbassa la testa, nda). Alla fine gli ho chiesto che problema aveva. E lui: «Mi hanno detto che eri un dj. Un’altra celebrità. Te la cavi, ma se vuoi vedere un vero dj vieni al piano di sopra».

Se n’è andato e io sono rimasto lì a chiedermi chi cazzo fosse. Siccome il club al piano di sopra era mio mi hanno detto che era uno dei nostri dj. Portatemi quello stronzo qui, ho detto. E gli ho chiesto: «Perché non mi aiuti a diventare come te?». Perché, insomma, io sono Shaq, ma non ho mica problemi a imparare. Se non sono il migliore rischio di coprirmi di ridicolo. E sono un tipino sensibile, non mi piace che mi si prenda per il culo. Se dovevo riniziare da zero per diventare un dj, lo faccio.

Cos’è successo poi?

Ci siamo messi a fare pratica ogni giorno. Veniva lui ad Atlanta o ci si vedeva su Zoom. La prima cosa che m’ha detto è stata: «Smettila di fissare quel cazzo di laptop. Le persone pagano 100 dollari per vederti interagire con loro. Caricheremo 1000 pezzi su un hard drive e smetterai di limitarti a fare lo schiaccia-bottoni. Farai il dj alla vecchia». E così ho dovuto reimparare tutto da capo.

Dov’è che non ti sei mai esibito e ti piacerebbe farlo?

Un tempo avrei detto Bootshaus (a Colonia, in Germania, nda) perché me ne parlavano tutti. Essendo un atleta, le sfide mi piacciono e quando mi parlavano del Bootshaus era come se mi stessero dicendo: «Sei un bravo cestista, ma prova a giocare a Rucker Park». Alla fine l’abbiamo tirato giù, il Bootshaus. Guarda, non saprei dirti un posto dove non mi sono esibito perché abbiamo suonato dappertutto: Lollapalooza, Tomorrowland, Tomorrow World. Presto andremo in Cina. Siamo belli lanciati.

Da Rolling Stone US.