In Orlam, il romanzo surrealista in versi di PJ Harvey, c’è un personaggio che si chiama Ira-Abel. Ha 9 anni, vive nel Dorset, vede fantasmi e incontra persone malvagie, come predetto dall’oracolo del villaggio, Orlam appunto, il bulbo oculare di un agnellino allevato dalla bambina. Harvey, che è stata anch’essa una bimba di 9 anni nel Dorset, ha scritto il libro nel dialetto della regione, rendendo ad esempio grievance (lamentela) come engripement o hot (caldo) come hetful, il che rende il tutto ancora più deliziosamente bizzarro (è inclusa una traduzione in inglese standard).

Dopo aver pubblicato nel 2015 il libro di poesie The Hollow of the Hand, Harvey ha affinato il suo talento poetico per tre anni sotto la guida dello scozzese Don Paterson. È stato in quel che periodo che ha sviluppato molte delle idee contenute in Orlam. «M’è parso naturale passare dalle canzoni alle poesie», dice.

Ha anche registrato un nuovo album che uscirà la prossima estate. «Mi ci è voluto del tempo prima di metterla a punto», dice della musica del disco, «ma ora mi soddisfa».

Nei tuoi ultimi progetti gettavi uno sguardo ampio sul mondo. Questo invece ha una sua precisa localizzazione geografica: come mai?

Ai tempi di Let England Shake non facevo che leggere poeti di guerra, non solo della prima guerra mondiale, e forse per questo provavo il desiderio di raccontare cose terribili usando un bel linguaggio. Succede spesso che poesie di grande bellezza descrivano fatti violenti o atroci, e questa cosa m’intrigava. E quindi volevo scrivere testi di grande bellezza su fatti tremendi, seguendo una tradizione che va avanti da secoli. È così che è nato in me il desiderio di essere una poetessa migliore.

Fatto sta che ai tempi di Let England Shake e Hope Six ho coninciato a guardare fuori di me, alla guerra, alla politica, a quel che accadeva nel mondo. Quando scrivo seguo sempre il mio istinto e questa volta il mio istinto m’ha detto di tornare a occuparmi di cose più piccole. Una singola persona, un villaggio, un bosco, forse anche un posto dove, diciamo così, riposarmi e ricaricarmi.

Qualche poeta in particolare ti ha ispirata nella scrittura di Orlam?

Imparando col tempo ad apprezzare il lato formale della poesia ho cominciato ad amare altri poeti rispetto a quelli che leggevo quand’ero più giovane. Ad esempio, e cito opere che m’hanno influenzata mentre scrivevo Orlam, i Canti dell’innocenza e dell’esperienza di William Blake e Un giardino di versi di Robert Louis Stevenson che è scritto dal punto di vista di un bambino.

E poi c’è un poeta pazzesco che viene della Orkney Islands e che non è noto quanto meriterebbe, si chiama George Mackay Brown. Ho studiato l’intera sua opera, usa un linguaggio molto conciso, uno stile quasi runico, riesce a condensare il linguaggio in poche parole. Funziona grazie alle associazioni di idee del lettore e questa cosa m’intriga. È una vita che leggo Seamus Heaney e più invecchio più mi piace.

C’è poi un altro poeta, non tutto, ma una sua opera in particolare mi ha molto influenzata, è Mercian Hymns di Geoffrey Hill. Si appropria del mito e della storia di Offa re di Mercia. Ci sono cambi di prospettiva e di epoca, tant’è che quando leggi non sei mai sicura se ti trovi nel passato, nel presente o nel futuro. Cambia anche il punto di vista narrativo, non c’è solo una persona che parla. Mi ha molto influenzata. E potrei andare avanti.

Pensavo avresti citato William Barnes, per via del dialetto del Dorset.

Mi piace, ma l’ho scoperto dopo aver cominciato a scrivere il libro e aver deciso che sarebbe stato in dialetto. Solo allora ho studiato la sua opera, ha creato un suo dizionario e un suo glossario. È un libro fuori catalogo, ma è di quelli che puoi ordinare. L’ho ricevuto, l’ho stampato e l’ho usato come fonte per il dialetto. A quel punto ho letto anche le altre sue cose scoprendo che già sapevo un po’ del mio dialetto attraverso i ricordi dei vecchi del paese che lo parlavano. Ma ho dovuto impararlo per scrivere il libro esattamente come s’impara una lingua straniera, finché quasi non si riesce a pensare in quella lingua. Insomma, quando ho finalmente letto Barnes non avevo neanche più bisogno di tradurlo.

Sei cresciuta parlando il dialetto negli anni ’70 e ’80?

Certe frasi. Come una che uso nel libro, seeming I, che sta per it seems to me that. Oppure cram-it, che è il pranzo. Ricordo che la gente diceva «we’re to go for cram-it». Certe parole sono ancora in uso: t’other al posto di the other o b’aint al posto di he isn’t e it isn’t.

Ho adorato le parolacce in dialetto in Orlam, come munter che, come scrivi in una nota, sta per “orrendo”.

Già (ride). Mi sono divertita a fare questo libro. Volevo che fosse cupo, delicato ed emotivo, ma anche pieno di humour.

Perché ti piace scrivere storie cupe?

Credo sia per la tendenza naturale che ho a guardare sotto la superficie delle cose, a cercare cosa si nasconde di sotto, anche a quelle belle. È curiosità. L’ho sempre avuta. Non la considero una cosa cupa.

Ci sono scene forti in Orlam, violenze, crudeltà, non ne l’aspettavo. Alla fine però non è diverso da Flannery O’Connor, è un modo per guardare il lato oscuro in modo differente.

Bello sentirti citare Flannery O’Connor. Nella tarda adolescenza mi ha molto influenzata. Sono cose che poi vengono fuori quando cresci.

Orlam riflette la tua infanzia nel Dorset? Ci sono molti riferimenti agli anni ’70.

Prima parlavo di Mercian Hymns di Geoffrey Hill. Il mondo in cui fa collassare la storia e i fatti e li reinventa facendoli suoi, ecco, penso di aver fatto una cosa simile. È vero come dici che ci sono riferimenti agli anni ’70 e quindi potenzialmente alla mia infanzia. Ma i nomi sono antichi, dell’Ottocento, il materiale folclorico risale ai secoli precedenti. La storia è compressa, questo mi interessa. Non m’interessava descrivere un’epoca specifica, non sai nemmeno se sto parlando del passato, del futuro o del presente. Di molti nomi non sapresti dire se sono maschili o femminili.

Molti personaggi hanno due nomi, un richiamo alla personalità doppia. Mi piace quando si confondono realtà e immaginazione, fonti storiche e invenzione. È tutto mescolato. Anzi, penso che gli artisti, di qualunque tipo essi siano, assorbano quello che vedono, sentono, sognano, leggono. Lo assorbono e lo mescolano con i propri ricordi ed esperienze, per far uscirne qualcosa di nuovo, in un’altra forma. E quindi non distinguo verità e finzione perché per me è tutto reale.

Come Ira-Abel, anche tu sei cresciuta in una fattoria con degli agnelli. Ti ci affezionavi?

Quando un agnello è orfano lo allevi tu ed è difficile non affezionarcisi anche se cerchi di non farlo, perché si tratta pur sempre di un’azienda agricola e a un certo punto quegli agnelli dovranno essere macellati. Molte delle nozioni sugli agnelli contenute nel libro sono di prima mano. Quando gli agnelli muoiono, e succede spesso per vari motivi, arrivano le cornacchie e si portano via la parte più facile da prendere, il bulbo oculare. Immagino sia piuttosto gustoso. È così che spesso si trovano gli agnelli, già mezzi mangiati. Ogni bambino che cresce in una fattoria impara molto presto il ciclo della vita e della morte. Ed è una cosa meravigliosa da scoprire a quell’età, ti prepara per quel che ti accadrà nella vita.

Nel libro c’è molto folclore, tipo la frase “niente more dopo settembre”. Sei superstiziosa?

Ho studiato il folclore d’ogni mese e ho scritto i poemi di conseguenza, mese per mese. Molti di quelle superstizioni albergano dentro di noi, no? Io un filo preoccupata lo sono quando passo sotto a una scala o quando si rompe uno specchio. Sono superstizioni nate chissà quando, forse solo per invitarci a stare attenti.

Nel Dorset il folclore ha spesso a che fare con la cultura contadina. Se una mucca partorisce troppo presto e il vitello muore, si prende quel vitello e lo si mette in un frassino molto giovane, rivolto verso est. Questo dovrebbe impedire al resto del bestiame di partorire troppo presto. Forse era solo un modo per aggrapparsi a qualcosa, per sentirsi protetti, né più né meno come chi prega nei momenti di bisogno per la voglia di sentirsi al sicuro.

Nel libro c’è un personaggio chiamato Wyman-Elvis che canta Love Me Tender. Che cosa rappresenta Elvis Presley per te?

Come tanti ragazzi della mia epoca, l’ho amato e ancora lo amo. Mi piace tutto di lui. Mi perdo nella sua voce, nel suo aspetto. In Orlam è figura quasi divina.

Non immaginavo fossi una fan. Non hai mai registrato un suo pezzo.

Però medito su Elvis nelle mie canzoni. E spesso lo suono al pianoforte.

Che musica ti ha ispirata di recente?

Mi piacciono sempre di più le colonne sonore, forse per via dell’amore che provo per il cinema e la televisione, le opere di Jonny Greenwood, Mica Levi, Hildur Guðnadóttir, il suo lavoro per Chernobyl ad esempio, Ryuichi Sakamoto. Ascolto spesso musica strumentale creata per il cinema, ma di recente ho apprezzato i progetti solisti di Thom Yorke e gli Smile. Le band di Mica Levi, la collaborazione con Tirzah e Micachu and the Shapes, Good Sad Happy Bad. Ah, e di recente ho sentito All Thoughts Fly di Anna von Hausswolff e mi ha stesa. E Bob Dylan, dico, Murder Most Foul era pazzesca. Non c’è niente di meglio che vedere qualcuno che hai amato per tutta una vita tirare fuori il suo lavoro migliore dopo tanti anni, come nel caso di Rough and Rowdy Ways.

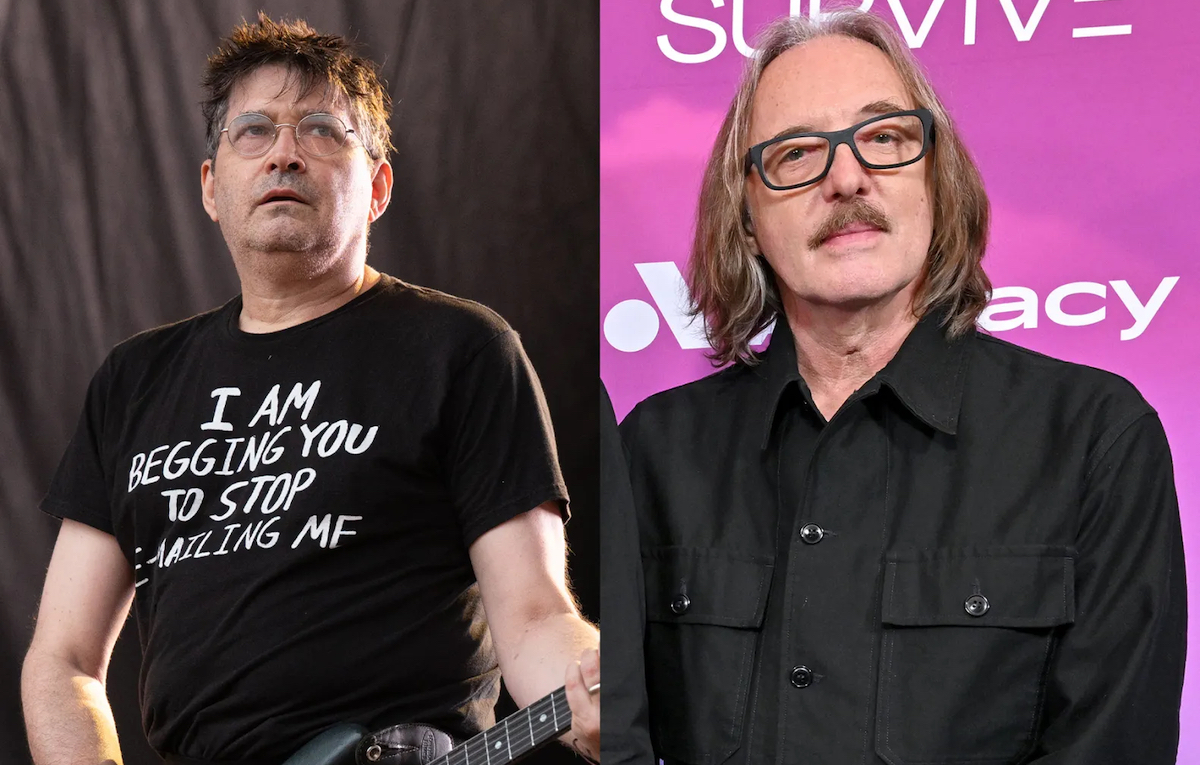

Foto: Getty Images

Negli ultimi anni hai pubblicato i demo di tutti i tuoi dischi. Mentre lavoravi alle ristampe non hai sentito nulla che ti ha fatto dire: mmm, questo forse è meglio non pubblicarlo?

Mi è sembrata una cosa carina da fare, è stato un po’ come invitare la gente a vedere più da vicino il processo di registrazione, per capire come nascono i pezzi. E poi quei demo mi piacciono perché rappresentano la prima incarnazione delle canzoni, là dove risiede il loro spirito.

Riascoltare quei demo ti ha fatto apprezzare le canzoni in modo nuovo?

Mi ha fatto venire voglia di tornare a fare demo sul mio quattro piste. Il nuovo album, questo che ho appena fatto, l’ho praticamente cantato al telefono. Non ho fatto demo, però è una fase che mi è mancata, mi è venuta voglia di rifarli.

Una delle tue canzoni che preferisco, Nina in Ecstasy, non è finita tra i demo perché è un lato B, ma in concerto la facevi. Ti ho visto farla a Denver poco dopo l’11 settembre ed è stato molto forte dal punto di vista emotivo. Qual è la storia dietro alla canzone?

Piace anche a me quel pezzo. È commovente, che è poi il motivo per cui l’abbiamo messo in coda al nostro set subito dopo l’11 settembre, quando tutto quello che facevo risuonava in modo differente. Difficile ricordare da dove viene. Volevo illustrare la bellezza e la fragilità di una persona usando un titolo adatto maggiormente a un film porno. C’è una persona ed è fragile, è bella, è a pezzi. Come dicevo prima, cercavo sotto la superficie delle cose.

In un’intervista dell’epoca di Rid of Me dicevi che avresti fatto musica per altri cinque anni. Avevi un piano B?

Pensavo che sarei andata all’art college, a studiare arte alla Saint Martin’s di Londra. Era quel che volevo fare. Ho sempre dipinto e disegnato, e ancora lo faccio. Avrei dovuto frequentare quel corso, ma poi mi hanno offerto un contratto per Dry. E anche all’epoca di Rid of Me pensavo: «Riuscirò a fare solo un altro disco». E invece…

Scrivi e fai arte da sola. Ti consideri introversa? Se è così, l’introversione ha i suoi vantaggi?

Penso di essere un po’ introversa e un po’ estroversa. Credo valga per tanti altri artisti che come me devono salire sul palco. C’è una dicotomia tra la necessità di esprimersi di fronte alla gente e il bisogno di avere pace e tempo per riflettere e studiare. Io questa esigenza la sento. Ok, non sono sicura di avere risposto alla domanda, ma so che ho bisogno di entrambe le cose.

Nell’ultimo tour hai fatto 50ft Queenie da Rid of Me. Che effetto ti fanno le prime canzoni, quelle urlate?

Le ho scritte tra la tarda adolescenza e l’inizio dei vent’anni. Era il tipo d’espressività di cui avevo bisogno. Poi le cose cambiano. S’invecchia e non ci si esprime più allo stesso modo, bisogna trovare altri modi per farlo.

Quando la canti oggi, senti 50ft Queenie in modo diverso da allora? Era un pezzo forte dell’ultimo tour.

Rievoca una me stessa diversa. Non me la sento di rifare tutte le vecchie canzoni, per quanto le ami, sono invecchiata e non riuscirei a cantare quelle parole con la giusta convinzione. Ma 50ft Queenie la posso fare, è un personaggio che posso ancora immaginare e abitare.

Recentemente, il Guardian ti ha definita «ex musa di Nick Cave». Ti dà fastidio dopo tanti anni?

È da una vita che succede, non mi turba in alcun modo. Deve essere difficile anche per Nick, ma va così.

Il nome sulla copertina di Orlam è PJ Harvey e non Polly Jean Harvey. Perché?

Considero la mia intera opera un unico corpus, non faccio alcuna distinzione tra poesie, disegni, canzoni. Sono tutte opere mie. Il nome con cui mi sono sempre presentata è PJ Harvey, perciò ho pensato che il libro dovesse uscire con quel nome.

Tradotto da Rolling Stone US.