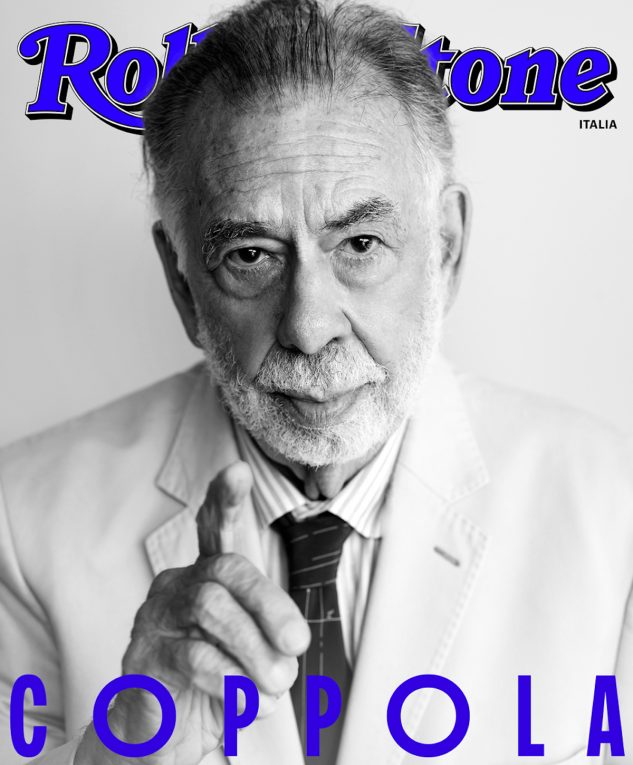

Per la Resistenza: appuntamento il 7 dicembre alla Scala

«Vi siete mai chiesti perché gli uomini politici non vanno facilmente all’opera? Non perché non interessi, ma perché si cagano sotto», il regista che porterà alla Scala “L’Attila” di Verdi racconta l’opera come arte vivente, come militanza. «Il palco è un’agorà dove si rappresenta la società, si crea identità»

Davide Livermore vede cose che noialtri non notiamo. Seduto in platea, dà indicazioni sull’intensità delle luci, suggerisce la velocità con cui gli elementi scenici devono essere rimossi. Corre sul palco a correggere la postura dei cantanti e dirigere i movimenti dei coristi. Torna nel parterre e studia i video che prendono forma sull’enorme led wall. Le ruote su cui si muove il grande ponte che attraversa il palco si fermano d’improvviso. Il maestro Riccardo Chailly ferma la musica, mentre Ildar Abdrazakov resta bloccato lassù, a 8 metri d’altezza. Il basso russo sorride e finge di remare, come se l’enorme scenografia fosse una barca da trarre fuori da una secca.

Mancano dieci giorni alla prima dell’Attila al Teatro alla Scala di Milano e il regista Davide Livermore ha un gran daffare per farne funzionare la formidabile macchina scenica. Mancano dieci giorni e ancora bisogna perfezionare le animazioni e rendere più naturale la computer graphic. I dettagli contano, ma anche la visione d’insieme. Livermore non porta alla Scala solo un’opera di Verdi, ma anche un’idea di teatro militante. «Andare alla Scala» assicura «è un atto di resistenza culturale. È un luogo perfetto per l’attivismo politico». Per capirlo, tocca iniziare da John Cleese e Terry Gilliam.

Se nei Monty Python ci fosse stato un musicologo italiano, avrebbero girato un film in cui Amleto recita i dati d’affluenza ai teatri d’opera e i soldati in trincea cantano il Don Carlo. Quel film esiste, l’ha fatto Davide Livermore, s’intitola W Verdi, Giuseppe!. A un certo punto, Stendhal racconta sul lettino dello psicanalista il senso di vertigine che si prova entrando alla Scala. Lui, Livermore, alla Scala ha già lavorato come regista per Tamerlano e Don Pasquale, ma è la prima volta che fa un 7 dicembre, che è un po’ il Super Bowl dell’opera, l’evento di cui scrivere, parlare, polemizzare, il momento in cui lirica, politica e costume s’incontrano nella conversazione pubblica.

«L’opera non è museo e nemmeno entertainment», dice il regista in un bar vicino alla Scala, tre giorni prima della prova aperta agli studenti universitari. «L’opera è arte vivente e militanza. È un’agorà dove si rappresenta la società, si forma l’etica, si crea identità. Promuove valori in controtendenza perché è un posto dove per salire sul palcoscenico devi studiare, non hai l’elettronica che ti para il culo. È tutto lì, in un signore o una signora con la sua voce e la sua ciccia e la sua arte. È magia, altroché Harry Potter. Esiste qualcosa di più magico di un pezzo di legno che mette in tensione delle corde in budello di maiale che vengono sfregate dal crine di un cavallo? Quello si chiama violino. Harry Potter, pompa! A Cremona i liutai fabbricano strumenti meravigliosi e mai come oggi hanno un business straordinario, ma chi lo racconta un valore così grande? Non la tv al soldo di un partito del cazzo salito al potere grazie al populismo».

L’Attila, che Giuseppe Verdi scrisse a 32 anni d’età prima delle opere per le quali è celebre, viene rappresentata a Milano per la prima volta nell’edizione critica edita da Ricordi e, per volontà del maestro Chailly, con cinque battute di introduzione all’adagio del trio scritte al pianoforte da Gioachino Rossini nel 1865, «sans permission de Verdi». Musicalmente, l’opera è divisa fra carattere militare ed ecclesiastico, fra allegri maestosi e la lenta alba mistica a Rio Alto. Inizia con un preludio largo e cupo, il suono di un dolore intenso rappresentato da una frase sottovoce di fagotti e violoncelli. Lo si può immaginare come un blues o uno spiritual. Se gli afroamericani cantavano l’aldilà per raccontare la salvezza dopo la fine della schiavitù, Verdi e i librettisti Temistocle Solera e Francesco Maria Piave inscenano l’invasione degli Unni nel V secolo per parlare di Risorgimento. L’immagine di Attila è però destabilizzata. L’invasore è un barbaro introspettivo pieno d’insicurezze e timori, un uomo che perde tutto quando s’innamora. Il generale romano Ezio è un arcitaliano che entra in scena accompagnato da esitanti note di violino e subito cerca di negoziare un facile compromesso. «Avrai tu l’universo, resti l’Italia a me», propone ad Attila. Dallo straniero ottiene una lezione d’etica: «Dove l’eroe più valido è traditor, spergiuro, ivi perduto è il popolo e l’aer stesso impuro». È l’Italia del 2018 descritta nel 1846.

Il popolo sta sullo sfondo e non prende parte all’azione, però canta e urla e strepita e tifa. E una volta consumato l’assassinio di Attila per mano di Odabella, intona in coro «Appien sono vendicati dio, popoli e re!», un passaggio che Chailly intende enfatizzare facendolo eseguire più lentamente di quanto prescritto da Verdi. Il finale si consuma in un lampo e l’ultimo Si bemolle s’accompagna a una domanda: che razza di paese potranno costruire questi personaggi minuscoli, pavidi e vendicativi? Oggi conosciamo la risposta.

Sulla scena dell’Attila voluta da Livermore non si vedono divise naziste, ma è chiaro il riferimento all’ultima invasione subita dall’Italia. Sembra persino di vedere certe fantastiche fotografie di Robert Capa. «Nel libretto ci sono una forza occupante, un esercito che la contrasta, persone che si armano. A casa mia si chiama Seconda guerra mondiale». L’elemento spirituale presente nell’opera è evocato dal richiamo a un senso di comunità andato perduto e dalla presenza di quelli che sembrano partigiani cattolici. «Non invento nulla», assicura il regista, «faccio un lavoro di decodifica, mi metto al servizio di Verdi che ci insegna ogni volta che cos’è il senso di responsabilità. In scena facciamo cose molto precise e particolari, prevedendo un’interazione». Quando gli si chiede che cosa intende, risponde con una domanda: «Vi siete mai chiesti perché gli uomini politici non vanno facilmente all’opera? Non perché non interessi, ma perché si cagano sotto. Quando si spengono le luci e un cittadino urla “ladro bastardo!”, tutto il mondo ne parla. L’opera amplifica il pensiero della gente». Racconta di quando ha fatto I vespri siciliani al Regio di Torino per le celebrazioni dei 150 anni dell’unità d’Italia. «Mezzo teatro s’è girato per vedere cosa faceva il Presidente della regione Cota che, da leghista, non ha cantato l’inno. La stampa ha minimizzato, ma Cota si è preso in diretta pernacchie da tutto il teatro che gli urlava: canta, maledetto!».

A queste cose, Livermore è arrivato partendo da lontano. Classe 1966, torinese, riferisce nel camerino della Scala, in un’intervallo delle prove, le parole del figlio. «Papà, mi ha detto, oggi sei alla Scala, ma vent’anni fa mettevi in piedi la recita della mia classe di asilo con una mamma che per fare la papera indossava le pinne». Non considera difficile, né eroico il suo percorso. Conosce però la fatica di un lavoro che non viene considerato tale. «Ricordo quando mio padre stava morendo all’ospedale. Avevo già cantato alla Scala, eppure i miei parenti mi dissero: senti, adesso che papà muore, non è che trovi un lavoro? Non si capisce che questo è un lavoro enorme, sfinente, dove non si smette mai di studiare».

Livermore è anche scrittore (è di recente pubblicazione il thriller scritto con Rosa Mogliasso 1791 Mozart e il violino di Lucifero), attore, cantante, scenografo, costumista, sceneggiatore. Personalità eclettica? «No, vecchia puttana da palcoscenico con tre figli e un mutuo da pagare». Ma è per passione e per via di un’idea precisa di militanza culturale che si dedica alla direzione del torinese CineTeatro Baretti, che opera a San Salvario con l’idea di «contribuire alla crescita civile e al miglioramento della propria porzione di mondo». Dice che il suo unico obiettivo è fare teatro, è un bisogno esistenziale, e che non si è mai posto nei limiti «né nelle cose serie, né nelle minchiate». E così nel Livermore sciò andato in onda sulla tv svizzera, cantava il Tamerlano di Händel vestito da metallaro, una presa in giro del crossover fra classica e pop. «Non si può accorciare la distanza fra l’opera e il pubblico con operazioni di crossover, si perde irrimediabilmente qualcosa. La piantiamo o no con questa apparenza inutile? Oramai lo smartphone ha creato un’esaltazione della nostra povertà egocentrica. Stiamo perdendo il senso d’umanità». Le politiche culturali non aiutano. «È un disastro che riguarda tutti quelli che hanno governato, abbiamo una politica che taglia un budget della cultura che è già il più basso d’Europa».

Livermore è uno che sa parlare sia di punk, sia di Schönberg. Conosce la musica, cosa niente affatto scontata per un regista d’opera, un fatto che gli consente di lavorare assieme al direttore d’orchestra «per mettere le idee al servizio della partitura e sapere che cosa si può chiedere a un cantante». S’infiamma quando racconta del nonno vigile del fuoco a Torino che durante la Seconda guerra mondiale accolse, curò e nascose in cantina due partigiani e un soldato tedesco, rischiando la pelle. «La parola di Cristo è come l’opera lirica, è come il Corano, è come il Sutra del loto che ti scatena la vita in seno e ti fa compiere gesti straordinari». Lui, che cattolico non è, si è abbonato a Famiglia Cristiana dopo la copertina «Vade retro Salvini». Il vicepremier leghista giura sul Vangelo, dice, ma Gesù Cristo non rispedisce a casa bambini e donne incinte.

Siccome si dice lettore da sempre di Rolling Stone, gli chiediamo che se ne fa un appassionato di rock di un’opera del 1846. Perché mai dovremmo sedere in posti da 300 euro in teatri che mettono soggezione? «Che bello provare soggezione», risponde. «La dobbiamo sempre fare facile? Dobbiamo sempre svendere le cose? Dobbiamo sempre abbassare il livello perché sennò la gente non ci arriva? Le persone vanno educate alla bellezza. Nel momento in cui la riconoscono, diventano uomini e donne migliori. Andare a vedere l’opera costa perché ci sono 300 persone su un palcoscenico. Il margine d’errore è altissimo. Chiediamoci: vogliamo rimanere umani? E allora accettiamo e anzi desideriamo profondamente gli errori. Ci rendono vivi. E poi nell’opera ci sono più sesso, droga e rock & roll che nel rock stesso».

La prova aperta è finita, la Scala si è svuotata. Livermore si appoggia allo schienale di una poltrona. «Sai cosa mi piacerebbe che raccontassi nell’articolo? Che da una ricerca è emerso che la musica preferita dai camionisti è la classica. Io un’idea del perché me la sono fatta. Una canzone da 3 minuti ha uno schema rigido e ripetitivo fatto dall’alternanza di strofe e ritornelli. Non rompe gli schemi, non apre l’immaginazione, non è una musica che puoi ascoltare quando viaggi per ore. La classica, invece, ti permette di seguire un pensiero musicale articolato».

Del pop contemporaneo non sa granché, ammette Livermore. Si lamenta della mancanza di una musica scritta con un senso di critica e militanza, attorno a sé vede solo la celebrazione di soldi e successo, l’enfasi sul look che non nasce, come fu per David Bowie, dal desiderio di esistere. «Verdi non ha scritto il Va, pensiero per i soldi, l’ha scritto con a fianco la moglie e i figli morti. L’ha fatto per il bisogno di manifestare la vita. Le storie e le rivoluzioni create dall’opera sono inimmaginabili. Come per il rock, contano l’intransigenza, il senso di partecipazione, la rivolta. Dopo aver visto Verdi, la gente mica metteva i like. Usciva dal teatro e sparava agli austriaci».