Max Pezzali ha l’età dei miei genitori. E quando mi capita di ascoltare le canzoni degli 883, che rappresentano gli anni ’90 italiani come poco altro, ci penso: quelle storie di tarda adolescenza fra bar, “deca”, provincia cronica e vasche in centro sono le storie dei miei, di quando i giovani erano loro; ma allora perché anch’io, che invece sono nato proprio in quel decennio lì, da piccolo le ho trovate famigliari?

«Probabilmente perché ho raccontato l’ultimo periodo prima del grande cambiamento dei social», mi risponde lui. Sarà per questo, allora, che almeno due generazioni si sono riviste in Con un deca, Weekend e La dura legge del gol, prima ancora che in Hanno ucciso l’Uomo Ragno e Sei un mito. Nel senso: è come se fossero una casa comune, l’ultima testimonianza di una provincia immobile e di una gioventù vissuta al suo interno, sempre uguale. E Pezzali da Pavia, classe 1967, di quegli anni lì è stato narratore e direi anche icona.

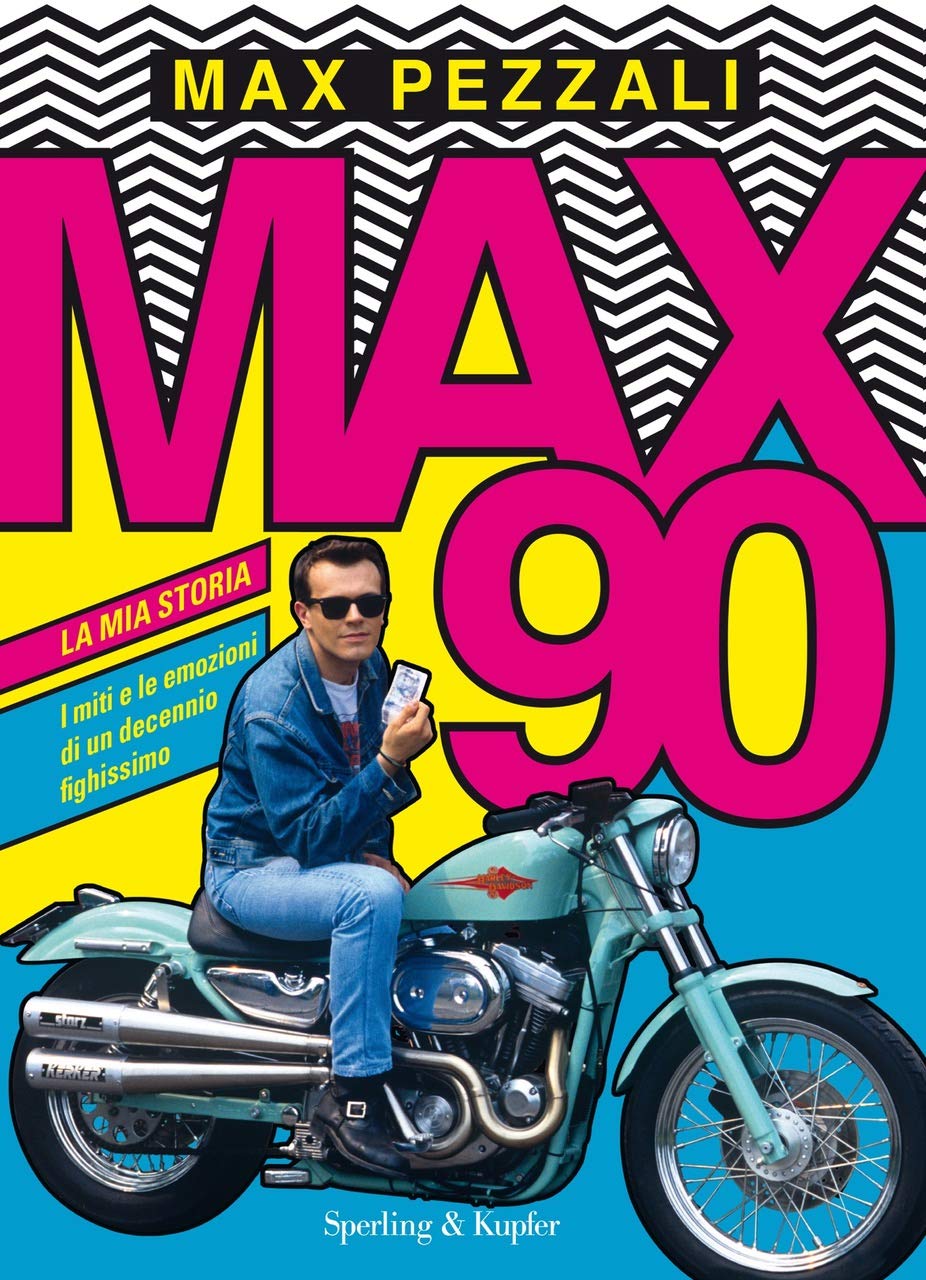

Non a caso, ha da poco pubblicato Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo (Sperling & Kupfer), un libro a tema fra l’autobiografico e il racconto del decennio. Si procede per oggetti, marche, situazioni simbolo, citando i suoi testi dell’epoca da cinque milioni di copie, che – nel bene, nel male – hanno trovato lo spirito del tempo. Tanto che, per molti, hanno rappresentato una sorta di battesimo. Della serie: poi ognuno per la propria strada, ma il primo concerto vero, il primo disco comprato, per tanti è stato il suo. «Però di questo ruolo di padre, lo ammetto, non me ne sono reso conto solo poco tempo fa».

Com’è possibile?

Perché la mia carriera è andata molto in fretta, e negli anni ’90 ero più concentrato sul fare che sul riflettere su quanto stesse accadendo. Sono cresciuto a Pavia, e lì sono rimasto anche quando ho fatto successo. Il solito bar, gli amici di sempre. Era il mio reality check: guarda che resti il coglione di prima, mi dicevo (ride). Mi è stato utile per mantenere il contatto con la realtà, per scrivere da un punto di vista non privilegiato. D’altra parte, però, non mi sono goduto tutto quello che accadeva. Oggi mi stupisco che quei racconti, sul mio piccolo mondo, siano stati condivisi da tante persone.

Ti sei chiesto perché?

Ero convinto che la mia realtà di provincia fosse una riserva indiana: probabilmente, l’Italia è stata a lungo insieme di riserve indiane simili fra loro. Io e Mauro (Repetto, nda) abbiamo raccontato, all’epoca, un mondo average, di mezzo, che non trovava spazio nelle canzoni degli altri, quasi ritenuto indegno, non all’altezza della musica. Forse c’era un vuoto. All’inizio avevamo un contratto come autori: provavamo a mettere in piedi canzoni auliche o generaliste, ma ci venivano male; al tempo stesso, i pezzi che scrivevamo per noi sembravano adatti solo a noi, quando passavo ad altri non gli si addicevano.

E per questo suonavate credibili al pubblico, immagino.

Se provavamo a essere generici, sembrava una scrittura di maniera. Di nostro, eravamo descrittivi, raccontavamo il nostro mondo circostante. E questo, che era un limite, col tempo è diventato l’elemento che ha fatto affezionare le persone. Evidentemente in tutta Italia c’era questa generazione di mezzo, senza troppi ideali, chiusa in una provincia in cui non succedeva niente.

Tra l’altro, credo che questa scrittura (concreto, quotidiano, “basso”) sia alla base del nuovo pop italiano. Che ha ripreso (anche) gli 883 aggiungendo i social e, in generale, gli elementi di questi anni.

Infatti mi sento molto più in sintonia, da ascoltatore, con questo nuovo pop, chiamalo it-pop o come vuoi, venuto dal mondo indie, che con quello più generalista.

Foto: Michele Piazza

In sintesi: chi sono stati gli 883 negli anni ’90?

Due sfigati un po’ borderline, che si erano affacciati a quel decennio col sogno della musica e la consapevolezza che però fosse arrivato il momento di portare un pasto caldo in tavola (ride). Nel 1990 facevo il servizio civile: era il mio anno sabbatico, in cui avrei dovuto capire cosa fare della mia passione. Mauro, che studiava lettere moderne, idem. Scriviamo pezzi. Ne mandiamo qualcuno a Radio Deejay, a Claudio Cecchetto. Lui non era un discografico classico, ma uno che con la sua radio poteva rischiare su un nuovo progetto, mandandolo in onda. Gli piacciamo, e nel settembre 1991 cominciamo a lavorare al primo album, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, che nel 1992 arriva primo in classifica. Solo che nessuna sapeva che volto avessimo, perché non eravamo ancora mai comparsi in pubblico.

Sul disco c’era solo un vostro ritratto a fumetti.

In giro nessuno ci riconosceva. E al bar tutti a dirci che era una figata, sì, ma certi che sarebbe durata un’estate, che saremmo stati delle meteore. Noi compresi, eh.

E invece…

E invece nel 1993 pubblichiamo il secondo disco, Nord sud ovest est, che bissa il successo del primo. Con Cecchetto si decide di fare l’opposto di prima: spendiamo tanto a livello di budget, promozione in tv, videoclip girati in giro per il mondo…

Addirittura i quaderni degli 883.

Della Pigna, incredibili. Uno ce l’ho nel cassetto, l’ha trovato mio figlio l’anno scorso ed è rimasto stupito. Per lui è inconcepibile che quando eravamo giovani noi si potessero fare cose del genere.

Ma che significa un quaderno con la tua faccia?

Che eravamo dentro una cosa più grande di noi. Il punto è che, però, eravamo rimasti i soliti, per esempio restando a Pavia. Come estranei della discografia, neanche fossimo i protagonisti di The Terminal. Non eravamo più cittadini della realtà in cui eravamo cresciuti, ma neanche dello show business.

E perché col successo non te ne sei andato da Pavia?

È l’effetto «Saigon, merda» di Apocalypse Now. In Vietnam non vedevi l’ora di tornare a casa; a casa, di tornare in Vietnam. Io sono cresciuto in una provincia… molto provincia. Sai quell’ambiente in cui c’è l’idea che tutti ti osservino, ti giudichino, parlino di te? È stressante, ma anche uno sport estremo, un vivere sotto pressione che ti forma (ride). E poi a me piace girare il mondo per avere un luogo mio in cui raccontarlo.

Per questo ti sei potuto permettere Max90?

Assolutamente, perché non ho avuto un punto di vista privilegiato. Protagonista, sì, ma da dentro. Gli anni ’90 hanno rappresentato il sogno di un mondo che stava cambiando nella direzione in cui mi sembrava giusto cambiasse. Gli anni ’80, invece, per me sono stati bellissimi ma dark, come può esserlo una copertina dei Joy Division. Li ho vissuti benissimo, ma erano anni scuri, della Guerra fredda e dell’economia di Reagan. Invece nei ’90 tutto sembrava sul punto di cambiare, dall’America di Clinton alla Cool Britannia. Persino la Guerra del Golfo ci era stata raccontata come una necessità che aveva coalizzato tutto il mondo contro il cattivo di turno. La visione era corale: c’erano le stragi di mafia, sì, ma anche la risposta unita della società civile. Poi è arrivato il ritorno, brusco, alla realtà: quel decennio per me finisce con il G8 di Genova e l’11 settembre. Eventi in cui abbiamo perso la verginità.

Nel senso: eravamo più ingenui?

Estremamente. Nel 1994 mi sono connesso per la prima volta a internet, con sistemi preistorici, e credevo che sarebbe stato il miglioramento definitivo nella vita di tutti. Sai, avevo un’idea molto à la primi numeri di Wired…

Positivista.

Sì, credevo a una rete rivoluzionaria ed egualitaria. Chi l’avrebbe immaginato che dare l’accesso a tutti avrebbe portato online la scarsità di pensiero del mondo. Ma eravamo ingenui, sì. Quando trovo i appunti dell’epoca, leggo la consapevolezza di trovarsi dentro un tempo straordinario, di cambiamenti, speranze. Ed è una cosa che non ho più provato. Non per età, ma perché in generale il realismo ha prevalso sull’idealismo di quegli anni.

E la provincia che fine ha fatto?

Internet l’ha globalizzata. Una volta il provinciale doveva “unire i puntini”, perché le informazioni erano limitate, si limitavano a quelle che riuscivi a cogliere tu dal tuo paese. I trenta chilometri fra Pavia e Milano erano quelli fra il New Jersey e New York. Oggi invece qui a Pavia vedo ragazzi con le scarpe cool come i milanesi; seguono gli stessi influencer, parlano allo stesso modo. E questo è un bene, certo. Ma anche un male.

Spiega.

Rischiamo di perdere il senso di realtà, quel sesto senso con cui percepisci il qui e ora. Adesso siamo convinti di vivere in sintonia col coetaneo di New York; ma non percepiamo veramente New York, non percepiamo veramente il resto di New York. Lo spirito del posto lo senti solo con la presenza fisica. Ergo, è peggio essere convinti di essere sprovincializzati ma non esserlo realmente, piuttosto che essere convinti del contrario, della provincia, e quindi cercarsi una propria strada. Che poi è ciò che abbiamo fatto noi da giovani.

È anche questione di creatività.

Una volta ho letto un’intervista ai Rammstein, credo sulla versione americana di Rolling Stone, in cui gli si chiedeva come avessero trovato quel connubio fra metal ed elettronica. E loro, tedeschi ex DDR, risposero che all’Est arrivava poca musica, magari i Depeche Mode e gli AC/DC. Ecco: si trattò anche lì di unire i puntini con fantasia. La mancanza di informazione ti obbliga a costruire qualcosa di tuo. La percezione di essere parte di un tutto, invece, rischia di renderti la copia sbiadita di un qualcosa che già c’è.

A proposito: in Max90 racconti come il rapporto con l’altro sesso, e in generale col sesso, sia cambiato rispetto a trent’anni fa; prima era, anche lì, un unire i puntini.

Non c’era conoscenza dell’altro sesso, né dal punto di vista sentimentale, né da quello strettamente fisico. Era tutto basato sull’immaginazione, sui racconti di quelli più grandi, su Teorema di Marco Ferradini. In ogni caso, dovevi farti la tua educazione sentimentale sul campo. E il corteggiamento era lungo, meticoloso. Con piccoli gesti che alla mia età definisco romantici, ma che all’epoca erano pure strategia di comunicazione (ride).

L’equivalente dei like tattici di oggi?

Mio figlio ha 12 anni, sta scoprendo adesso il magico mondo dell’universo femminile. Non che ne discutiamo: lo intuisco da quello che si dice coi suoi amichetti, con cui tra l’altro parla in inglese, credendo di fregarmi. Ma io anche in turkmeno riuscirei a capire certe cose: ho esperienza (ride). Loro si sentono dei fighi perché con la tecnologia sono fenomeni; eppure, in quanto a relazioni con l’altro sesso sono sfigati come eravamo noi, perché all’atto pratico non sanno quale sia la strategia migliore. Mi stupisco, eh. Fanno didattica a distanza e sono loro a spiegare ai professori come connettersi. Invece su queste cose sono al palo, e questo mi fa ben sperare. Anche se poi c’è sempre la pornografia di mezzo, a cui i nostri figli accedono tranquillamente al di là dei filtri che puoi mettere. Anche lì: il porno è un tutto-e-subito, mentre io certe pratiche sessuali le ho scoperte a 20 anni con le canzoni di Elio e le Storie Tese, per dire. Ma il punto non è sapere tutto, ci mancherebbe. Il punto è la soglia della noia, l’arrivarci per gradi.

Max90 è un libro nostalgico?

Un po’… Non è nostalgia specifica di quegli anni, ma dello stato d’animo dell’epoca. Non è vero che parlo così perché ero giovane: è che ti sembrava che tutto stesse per cambiare e allora eri ottimista. Con la pandemia si è tutto rovesciato. Ho amici che mi ritengono fortunato perché ho il Parco del Ticino fuori casa, quando per una vita hanno visto il mio abitare a Pavia come una sfiga.

Quindi c’è un ritorno dei ’90?

Sì, perché questi anni sono di nuovo quelli dell’azzeramento e della ripartenza. Ci siamo lasciati alle spalle, per esempio, l’era Trump, che per me è stato uno dei passaggi più inspiegabili della storia recente, insieme alla Brexit. Bisogna ripensare tutto, sperando che questa situazione finisca presto. È come la Seconda guerra mondiale: con meno distruzione, certo, ma con identiche voglia e necessità di ripartire. O cadremo nel peggior oscurantismo o sarà una grande rinascita collettiva. Io tifo per la grande rinascita.

Che dobbiamo riprendere dagli anni ’90?

Sembrerà una cosa banale e buonista, ma la dico lo stesso: l’idea che non si possa costruire niente di buono se non di concerto con chi la pensa diversamente. Vorrei lasciare indietro la polarizzazione eccessiva degli anni ’10, che è stato il male del nostro tempo. Nei ’90 la sinistra con Blair stava diventando pop, socialdemocratica; la destra tradizionale, invece, aveva abbandonato l’MSI e guardava al centro. Era il periodo di coalizioni come L’Ulivo, della fine delle grandi ideologie. C’era l’idea di costruire il futuro insieme, non l’uno contro l’altro. Dovremmo imparare di nuovo a incontrarci su un terreno comune, che è quello della ragione e della scienza.

E, a proposito di eredità dei ’90, il chiodo è rimasto.

È una delle grandi certezza di tutti i tempi (ride). Per me, è la coperta di Linus psicologica, dietro la quale nascondersi nei momenti in cui si ha paura di aver perso la propria identità. Ha un valore simbolico: mi ricollega con ciò che sono stato, quando magari devo andare al colloquio coi professori di mio figlio. Negli anni ’90 credevo che la vita mi avrebbe dato un futuro breve ma eroico, altroché. Quando lo metto mi sento un ragazzino. Ed è regressione utile per sopravvivere agli urti della vita.