Trent’anni or sono, sulla copertina di un disco strano, che entrò in moltissime case ma non era strettamente amichevole, Luciano Ligabue aveva sembianze di lupo. E anche se con Sopravvissuti e sopravviventi ha un rapporto complicato, l’immagine torna in mente oggi che pubblica Dedicato a noi. Perché su un palco, MiticoLiga diventa capobranco, per istinto suo e acclamazione del suo pubblico (alias: Noi). Ma quando ne scende non è uno che “arriva al party come se stesse salendo su uno yacht”, come diceva Carly Simon di uomini carismatici e piacioni (You’re So Vain, 1972). Giù dal palco, è più un lupo solitario che si interessa ai suoi simili, li annusa, poi rimugina per conto suo – in dischi, film o libri magari non strettamente amichevoli, ma di enorme popolarità.

Della popolarità ci ha messo un po’ a farsi una ragione, ma col tempo ha ammorbidito la diffidenza difensiva, anzi: è clamorosamente disponibile persino a discutere l’antica accusa degli hater: «È sempre uguale». Eppure non lo è. Anche se fisicamente c’è da metterci la firma, a presentarsi così a 63 anni. E personalmente, ha l’aria di stare come due vecchie conoscenze dei fan: i protagonisti di Salviamoci la pelle (1991), che con qualche decennio addosso si chiedono, in Così come sei (2023), se sia possibile salvarsela oggi. Se lo chiede anche lui. E insomma, glielo chiediamo anche noi. Anche per capire se pure noi siamo Noi.

Per rompere il ghiaccio, iniziamo dalle altre passioni. Hai scoperto libri o film, o serie tv, che ti senti di consigliare?

Tra i libri i primi che mi vengono in mente sono la trilogia della pianura di Kent Haruf e London Fields di Martin Amis. Anche l’ultimo di Cormac McCarthy (Il passeggero) mi è piaciuto. Ce n’è uno bello e divertente su una band, ovviamente inventata, che nella Londra della fine degli anni ’60 ne vede di ogni. Si chiama Utopia Avenue (sia il libro che la band), l’autore è David Mitchell. Quanto alle serie, ce n’è una italiana recente che mi ha intrigato: Christian. Bella anche Winning Time sull’epopea dei Lakers di Magic Johnson e i Celtics di Larry Bird.

E la musica? Cosa hai ascoltato ultimamente?

Molto ultimamente nel senso di oggi, ho sentito, fammi guardare (prende lo smartphone, nda). Pezzi di Steven Wilson, Beirut, Frank Zappa – il materiale riscoperto – un nuovo pezzo dei Church, Danse Macabre dei Duran Duran, poi una take 2 di Cream di Prince, che non conoscevo, i Chemical Brothers, l’ultimo pezzo di Peter Gabriel…

Non è musica che ti si assocerebbe in base all’idea che si ha comunemente di te.

Il che dimostra che non bisogna fidarsi in modo assoluto delle idee che ci si fa… Credo che i dischi che ho riascoltato di più in vita mia siano tre album dei Genesis: Nursery Crime, Foxtrot, Selling England by the Pound.

L’ho letto in una tua biografia. Però poi hai spiegato di esserti allontanato dal prog.

Avevo scoperto i Genesis a 12-13 anni grazie al classico cugino più grande che me li aveva registrati sulla cassettina, che poi ho usurato. Fu una vera e propria rivelazione. Ma poi per me ho avuto bisogno di una musica più essenziale, sintetica, dritta al punto. Loro mi piacciono ancor oggi e continuo ad ascoltare anche cose della produzione solista, recentemente ho risentito il primo album di Tony Banks. Ma anche Sam Fender e Paolo Nutini… Facciamo una cosa, ti faccio vedere direttamente cosa mi ha proposto l’algoritmo.

Il turpe algoritmo!

Ecco: ti presento il mio algoritmo (mostra la schermata di Spotify, ndr).

Beh, credevo di avere un algoritmo schizofrenico, ma anche il tuo – Beirut, Public Service Broadcasting, Nancy Sinatra, Forest Sun… Ma guarda, i Jethro Tull. Ecco, alcuni dei tuoi testi attuali, soprattutto Quel tanto che basta, mi hanno fatto pensare a Wond’ring Aloud – hai presente, su Aqualung. Un momento di tenerezza privata in camera da letto, chiedendosi se gli anni a venire saranno gentili.

Quello è un pezzo che ha un significato particolare, dà un senso di pacificazione, ma è anche l’occhio del ciclone. Non è un caso se è la traccia numero 7, in quell’area del disco metto sempre una canzone con un ruolo particolare. È la canzone della quiete e della calma, del riuscire a godere dei piccoli gesti quotidiani, accorgersi di quello che c’è attorno a te, chi è con te… Però questo momento di serenità quasi zen è inserito in un contesto decisamente più caotico dal punto di vista emozionale. Il resto dell’album è pieno di intensità maggiore dal punto di vista emotivo. Perché siamo nel peggiore inizio decennio che io conosca – e ne ho visto qualcuno.

Peggio anche dei primi anni Duemila, l’inizio del secolo?

L’11 settembre fu una roba epocale, il terrorismo ci ha toccato profondamente, ma non è arrivato a costringere il mondo intero in casa. Poi siamo usciti di casa e ci siamo trovati di fronte a una guerra nel nostro continente, catastrofi legate all’emergenza climatica, la cronaca che ci parla di stupri, femminicidi e ragazzi che si ammazzano per strada. E nessun cambiamento sociale da salutare con ottimismo. È una sorta di disfacimento che vedo in giro, ne leggo e ne sento raccontare. So di essere in una bolla che mi ripara da certe cose, ma non ripara la mia coscienza. Sempre più ragazzi della Generazione Z vanno dallo psicologo a dire che non hanno un’idea di futuro e forse non hanno neanche voglia di avere un’idea di futuro.

No future ricorda qualcosa… Ma l’anno scorso al tuo concerto a Campovolo ho scoperto – e devo ammettere, con un po’ di sorpresa, che nel tuo pubblico ci sono parecchi giovani tra i 20 e i 30. E non sto dicendo c’erano ANCHE dei giovani. Sto dicendo che erano veramente tanti. E ho fatto una mia personale ipotesi.

Sarebbe?

Che mentre il loro algoritmo li bombarda di canzoni su cash e bitches, Lambo e Gucci e Rolex, una buona parte di loro si chiede se le risposte siano tutte lì. E qualcuno scopre che in giro c’è chi prova a darne altre, e se è uno di un’altra generazione, pazienza. Tra questi, apparentemente ci sei anche tu. È ipotizzabile? Cosa ti dicono del tuo pubblico, quelli del marketing?

Se c’è una cosa che ho capito in questi 33 anni è che il marketing da questo punto di vista se ne deve andare a fare in culo. Nel senso che non c’è modo di dare un’identità precisa a un pubblico. Poi, il fatto che sia un pubblico transgenerazionale lo vedo, e a dire il vero oggi è sorprendente. Perché c’è stato un cambiamento radicale nella musica, nel modo in cui la si produce e la si fa circolare, e nel modo in cui la si ascolta… E nel tempo che le si dà, l’attenzione che le si dà. Detto questo la tua tesi mi fa piacere, eh, ma non so dire se corrisponde a verità. Fermo restando che tra me e me non ho mai smesso di chiedermi perché una canzone espressa da uno che prima era un 30enne, poi via via un 40enne, 50enne e poi 60enne emiliano potesse avere un significato importante per un 15enne di Cosenza figlio di un notaio, o a un metalmeccanico 22enne di Trento…

Qualche risposta te la sei data?

Non credo ce ne sia una, forse ce ne sono migliaia. Le canzoni e i loro effetti sono molto più misteriosi di quello che pensiamo. Non fosse così ci affideremmo a regole che permettono di costruire canzoni che comunicano meglio e hanno più successo. Ognuno vorrebbe che fosse così ma per fortuna non sappiamo mai come andrà a finire con la prossima canzone che pubblichiamo.

Per ora.

Ah beh sì, magari prima o poi l’algoritmo ci arriva.

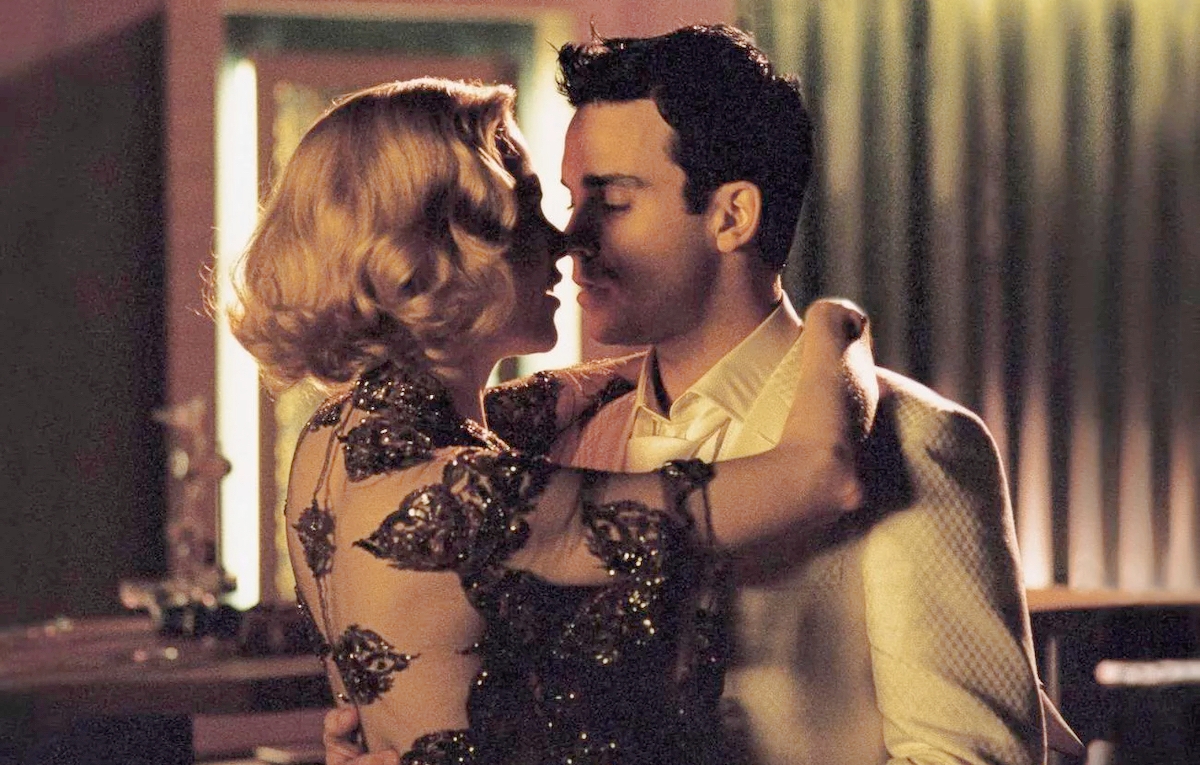

Foto: Maurizio Bresciani

Ti capita di fare riflessioni sul presente guardando le classifiche?

No, confesso di non guardarle, ma non per snobismo, ho proprio fatto una scelta di altro tipo come ascoltatore. Anche essere informati sulle uscite è un’idea impraticabile, escono letteralmente 100 mila canzoni al giorno. Non c’è tempo per metabolizzare la musica che ti interessa, figuriamoci avere il polso di quella che ti interessa meno. Io penso che le canzoni e gli album debbano avere la possibilità di essere una fotografia di una visione delle cose in un certo momento, ma se non gli si dà tempo, questa possibilità non c’è. Io credo ancora nell’album, è il formato con cui sono cresciuto, ma credo moltissimo anche nella canzone come strumento a sé, anche se resto convinto che servano più canzoni per raccontare una complessità spiazzante.

Però come ascoltatore hai deciso di misurarti fino in fondo con la logica alla base del nuovo sistema: lasci fare all’algoritmo.

Sì, perché è come se mettessi alla prova quelle cose che possono raggiungermi ed emozionarmi. Devono farcela. Mi devono arrivare tra casualità e difficoltà. È la loro missione, devono riuscire a trovarmi.

Allora vale anche per le tue canzoni. Devono riuscire a trovare le persone. Ma pensi che ci siano certe persone che raggiungerai più facilmente?

Posso dire che in questo disco, come dice anche il titolo, ho avuto bisogno di pensare a un noi. Perché se c’è disfacimento sociale c’è un maggiore senso di isolamento, di solitudine. E tra isolamento e paura c’è un rapporto molto stretto. Perciò nelle storie di Dedicato a noi c’è un noi di coppia, un noi come famiglia, e poi un noi che non riesco mai a mettere da parte, che è quello che vivo quando sono su un palco. L’immagine che vedo da lì mi fa pensare e sperare che insieme stiamo condividendo qualcosa: principi, aspettative, valori anche solo per queste due ore. E infine c’è un noi idealizzato i cui confini sono quasi impossibili da definire, che è fatto ancora adesso da gente che ha voglia di condividere valori ed esperienze, e non rassegnarsi a un destino che sembrerebbe scritto.

Nelle tue canzoni il noi c’è spesso, è un concetto in evoluzione. In un certo senso sei stato un precursore: NOI siamo una cosa a parte, non siamo come VOI… Questa idea però l’hanno usata e manipolata in tanti, no? In musica come in politica.

Io ho usato il noi per la prima volta in Non è tempo per noi, proprio tentando di mettere in comune gente che si sentiva fuori dai confini, “fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori dai” – è un mio sentimento frequente e credo di continuare a sentirmici, fuori tendenza.

Fuori tendenza, con tutta la gente che ha comprato i tuoi dischi?

Sì, perché il punto non è quello. E non è nemmeno il famoso concetto della superiorità morale di certa sinistra, un sentirsi migliori. No, è più semplice di così: io ho bisogno di sentire che nelle cose che faccio ci sia un valore etico e ho bisogno di pensare che sia una delle cose che dovrebbero accomunare chiunque fa quello che fa. A quel punto, se c’è gente accomunata da certi valori e idee, diventa più o meno un noi. Non siamo meglio. Però siamo noi.

Ma a proposito di noi. Che io sappia, tu non hai mai fatto parte di un gruppo. Non hai mai fantasticato di essere uno nel gruppo e non uno col gruppo?

Questo dipende anche dal fatto che io sono tardivo. La prima volta che ho suonato musica insieme ad altri ero con un gruppo fondato sul momento per il mio primo concerto a 27 anni: Ligabue & Ora Zero. Dopo di che ho sempre perseguito una mia idea di base: volevo essere un cantautore col suono della band. Quindi quello che cerco nei dischi è cambiato col suono dei gruppi che avevo. L’idea era sempre che di base ci fossero basso, batteria e una chitarra, e da un certo punto in poi, due chitarre. Poi ogni tanto i colori di una tastiera, ma l’intenzione era sempre quella di essere prima un cantautore.

Se ho capito bene, il rock è una cosa che fai, ma non è LA cosa che fai. Ma musica a parte, qual è la cosa più rock che hai fatto? Cioè, se entrassero qui David Lee Roth e Steven Tyler e iniziassero a sparare aneddoti, tu cosa opporresti?

Va beh, ma davanti a loro sarei un tale dilettante, non direi nulla.

Va bene, dillo davanti a me.

Ma guarda, io so che il galateo del rock prescrive di fare certe cose, ma io non ho mai avuto bisogno di farle. Non ho nemmeno la famiglia disfunzionale alle spalle, i miei genitori erano stupendi. Ho sempre avuto un solo modello: essere come cazzo sono, e non rifarmi a qualche personaggio. So che per Rolling Stone sarebbe molto più figo se facessi qualcosa di estremo, ma non ho mai avuto l’istinto di farlo, e questa è una cosa che mi ha sempre creato un po’ un problema. Cioè, fin dall’inizio c’è stato bisogno di un incasellamento: «Dove lo mettiamo questo?», «Mettiamolo nel rock». Io non ho mai detto «Sono rock».

Mi fido, ma controllerò.

Sono semplicemente venuto fuori in un periodo in cui c’era più voglia di prima di un rock italiano. E ho fatto canzoni rock. Ma in primo luogo faccio quello che mi viene da fare, non faccio “un genere”.

Foto: Maurizio Bresciani

Vorrei fare due osservazioni. La prima è che non ti è capitato spesso di “contaminare” la tua musica. Qualche traccia occasionale di pop, dance, elettronica. E sono abbastanza sicuro che tu non abbia fatto featuring con artisti rap.

Finora nessuna proposta.

E poi: all’inizio parlavamo dei Genesis e del prog, e di come hai preferito altre modalità espressive. Quindi in effetti ci sono state scelte formali verso certe modalità, se non proprio un “genere”.

Penso che faccia tutto parte di quello che viene definito “trovare la propria voce”. Per anni ho scritto cose nefande che per fortuna dell’umanità nessuno ha sentito, una via di mezzo tra la complessità delle progressioni armoniche che si usano nel prog e l’ambizione di imitare o scimmiottare i cantautori. Poi un giorno, per caso oppure no, stavo facendo il servizio militare di merda – artiglieria da montagna – e ho scoperto che c’era uno delle mie parti che stava facendo il militare anche lui e aveva scritto un libro che era stato sequestrato per oscenità. Allora alla prima licenza vado dal libraio e chiedo se ha questo famoso libro di Tondelli. Lui dice che non può darmelo, è illegale, ma come un pusher, dopo aver negato me lo dà di nascosto. E io finisco in un mondo inaspettato. Cioè il mondo che in teoria conoscevo, perché Altri libertini di Pier Vittorio Tondelli inizia con Posto di ristoro, un racconto violentissimo di tossici alla stazione di Reggio Emilia, un impatto violento anche perché era un linguaggio crudo e pieno di bestemmie, ma era quello che vedevo tutti i giorni, angoli e personaggi.

E a cosa ha portato?

Ho pensato: allora anch’io posso avere il mio punto di osservazione, raccontare degli angoli che conosco bene. Posso dire la mia: tutto dipende dall’occhio che ci butti e dalle parole che usi per raccontarlo. A quel punto ho trovato la mia voce con una canzone quasi basica che parlava di un mio sabato sera: era Sogni di rock’n’roll. Lì mi sono sentito a casa, ho pensato: ecco, io voglio essere uno che dice le cose a ragion veduta, cose che vede e conosce, cose che ho vissuto.

Ma dopo la tua voce, come hai trovato il tuo suono?

Fin dall’inizio ho deciso che le mie canzoni dovessero girare attorno a un riff. Poi, il suono è derivato anche dai musicisti che ho incontrato sulla mia strada. Con i ClanDestino in particolare c’è stata una chimica fortissima, ognuno ha portato un suo suono, da un batterista potente come Cavalli Cocchi al compianto Luciano Ghezzi, il bassista.

Omaggiato con una citazione nel pezzo Dedicato a noi, en passant.

La base ritmica poi doveva permettere di fraseggiare al chitarrista a cui affidavo i riff. Balliamo sul mondo suonata da Max Cottafavi prendeva un’altra direzione rispetto a quella che avrei cercato io. In tutto questo, il nostro suono ci piaceva. Quindi non dico che l’impostazione di quel suono sia casuale, ma ha preso forma in base ai gusti miei e di chi suonava con me, anche in seguito.

Ora devo confessare una cosa: al primo ascolto, ho pensato che stavi dando un argomento a chi dice che ripeti sempre gli stessi giri di chitarra. Poi man mano che il disco va avanti ci sono cose diverse, ma di primo acchito ho pensato: forse lo fa apposta. Perché non puoi non saperlo, che è quello su cui ti martellano: non i testi, ma la musica e gli arrangiamenti. È voluto? Hai le tue “basi” come ce le ha il rap?

Credo che la verità sia più semplice: le canzoni le ho sempre scritte tutte io, da solo, parole e musica. E per forza di cose a prevalere è il mio gusto, quello che mi piace, inclusi i giri armonici su cui mettere le parole che mi piacciono: a volte più essenziali, a volte più complessi come in Dedicato a noi.

Nei tuoi libri però, in una struttura più libera, risulti più libero anche tu.

È una forma diversa, ci si muove per forza in modo diverso. Una canzone porta con sé l’impatto dei suoni, in un tempo limitato, in un ritmo. Però non è questione di cercare per le canzoni una comfort zone per me o per chi ascolta. Casomai proprio il fatto che le canzoni mi somiglino, invece di avere una produzione in linea coi tempi come suggerirebbe il mio mestiere, è a suo modo un segno della mia ostinazione nel fare quello che mi piace.

Una volta non mi sarei arrischiato a farti la domanda precedente: se l’ho fatta è anche perché dai la sensazione di essere relativamente pacificato, come dicevamo prima. Per quanto lo si possa essere oggi, per quanto tu lo possa essere. Ma qual è la cosa che ti farà sempre veramente arrabbiare?

Beh, uno pacificato dovrebbe essere uno che non si arrabbia, ma ci sono cose nella società in cui viviamo per cui vale la pena incazzarsi, sono quelle cui ho accennato anche prima e ne ho parlato soprattutto in due pezzi, Musica e parole e Niente piano B: la fragilità sociale, una guerra, una pandemia, il cambiamento climatico, gli orrori della cronaca nera. Le reazioni che vediamo, e quella che dovremmo avere: rimboccarci le maniche perché l’unico piano B possibile siamo… Noi.

In compenso dopo esser stato uno dei primi ad affrontare il “mostro” della celebrità, come oggi fanno praticamente tutti i rapper (anche se la sensazione è che molti, col mostro, ci vadano d’accordissimo), pare che oggi non ti disturbi più. Giri tranquillamente nelle città?

Sì, nessun problema. Al limite qualcuno mi chiede una foto.

E vivi meglio la notorietà mediatica, l’attenzione spropositata per il tuo taglio di capelli e i tuoi vestiti? O semplicemente, te ne sei fatto una ragione?

Una vita da mediano e il suo video sono stati l’apice di quel tema per me. Ne avevo piene le balle di tutto. Avevo deciso di ritirarmi e l’avevo già comunicato alla mia band. Poi non ce l’ho fatta a resistere all’idea di una vita senza concerti e ho fatto un passo indietro. Con la canzone ho provato a espiare il senso di colpa per il successo. Il senso era: scusate tanto se mi sta capitando tutto questo ma, guardate, sudo, corro in mezzo al campo per la squadra, mi do da fare come pochi, vale almeno quello? Poi, che dire: era falsa modestia? Forse pure quella. Con il video ho cercato di ironizzare un po’, ma in genere, o l’ironia non mi viene bene o sono visto in modo troppo serio perché funzioni, vedi anche l’ultimo Sanremo a cui ho partecipato.

Di una vita senza concerti per ora non se ne parla, visto che passerai l’autunno in tour. Avendo iniziato a esibirti qualche anno prima che si diffondessero, cosa pensi quando sul palco ti vedi davanti tutti quei telefoni?

È da mo’ che c’ho fatto il callo. Forse hanno fatto diminuire un po’ gli applausi, perché la gente non ha più le mani libere, ma se non battono le mani, ballano o urlano. Garantisco.

Hai visto anche concerti di tuoi colleghi più giovani? Nel caso, cosa hai notato?

Che il rito non cambia: il pubblico canta le canzoni.

Ok, cos’altro… Mi racconti una barzelletta?

(Ci pensa e la racconta, con la sua voce serissima da MiticoLiga – e fa molto ridere, però soprattutto nella sua interpretazione. Perciò chiedetegliela in concerto, dite che vi mandiamo NOI).