Dite un nome a caso della musica italiana: è probabile che Geoff Westley ci abbia collaborato. La cosa bella è che è inglese, ha un grande curriculum internazionale e ha cambiato faccia alla nostra musica. E ha prodotto Lucio Battisti nella doppietta Una donna per amico e Una giornata uggiosa, svecchiando il pop italiano.

Lo abbiamo intervistato per capire se la musica italiana fa tesoro delle esperienze del passato o se siamo condannati a dimenticare le emozioni, schiavi dei prodotti in serie.

Tu sei sempre stato molto cauto con la tecnologia. Trovi che l’eccesso di tecnica, la possibilità di cercare qualsiasi cosa online, sia un problema per le nostre emozioni?

Io di base sono un triste vecchione che dice quanto era meglio ai suoi tempi (ride). E non sono un grande fan della tecnologia in musica, perché ci sono quelli che usano la tecnologia per perfezionare qualcosa che magari diventa più corretto, ma meno musicale. Se vai ad ascoltare i dischi di Stevie Wonder degli anni ’70 sono pieni di errori: fill di batteria fuori tempo, note non suonate assieme… Ma sono dischi bellissimi, colmi di emozione. Battisti e Mogol dicevano: «Guarda, se la musica non trasmette un’emozione, se non dà una botta al cuore dell’ascoltatore è tempo perso. Meglio tornare a lavorare al supermercato». Ci sono musicisti con una tecnica strepitosa, che suonano tremila note in un minuto, per la maggior parte è solo ginnastica. Impressionante sì, ma non mi tocca qua, nel petto. Quello che mi tocca qua è come dice Mogol: non tremila note, solo tre. Ma quelle tre sono scelte bene, giuste, e suonate alla grande.

Hai grande esperienza nei musical, hai diretto il primo Jesus Christ Superstar, cercavi la perfezione o lasciavi appunto parlare gli errori?

Per quanto riguarda Jesus Christ Superstar, in realtà non ho partecipato dall’inizio, sono arrivato dopo un anno per suonare. C’erano tre tastieristi, io sono arrivato per fare quello, poi si è liberato un posto per dirigere. Ma non mi hanno dato la possibilità di provare: mi hanno portato la partitura, che potevo guardare a casa e studiare. Conoscevo già lo spettacolo, ci suonavo e potevo farlo senza spartiti, però la prima volta che mi sono trovato davanti l’orchestra è stato con il pubblico in sala (ride).

Accidenti, dev’essere stato allucinante

Fortunatamente è andata bene, ho continuato a dirigere e anche in questo caso senza guardare gli spartiti. Perché è sempre meglio avere questo contatto diretto con la musica, anche quando lavori con l’orchestra.

Il passaggio successivo è stato coi Bee Gees. Sai che molti dicono che sei stato proprio tu a salvarli dall’anonimato traghettandoli negli anni della disco?

Ma no, dai… hanno cambiato loro lo stile perché sono bravissimi, soprattutto Barry che è il motore della scrittura e della composizione. È stato un gran piacere lavorare insieme. Sono partito con loro in tour, sono stato il direttore musicale per quasi sette anni, quando c’era l’orchestra. La prima esperienza è stata in Giappone, dovevo lavorare con un’orchestra di giapponesi. Dopo un po’ i Bee Gees sono entrati nella fase disco music, Saturday Night Fever, ma quell’album l’hanno registrato con un produttore americano, in America. E quindi hanno deciso che l’orchestra non serviva più ed è arrivato Blue Weaver che era un altro tastierista perché nel frattempo…

Ma tu sei rimasto come tastierista, giusto?

Sì, ma c’era anche una sezione di ottoni, delle percussioni, l’organico era cambiato e quindi ho dovuto scrivere arrangiamenti per ottoni. È stato un grandissimo piacere, anche se è una vita fa.

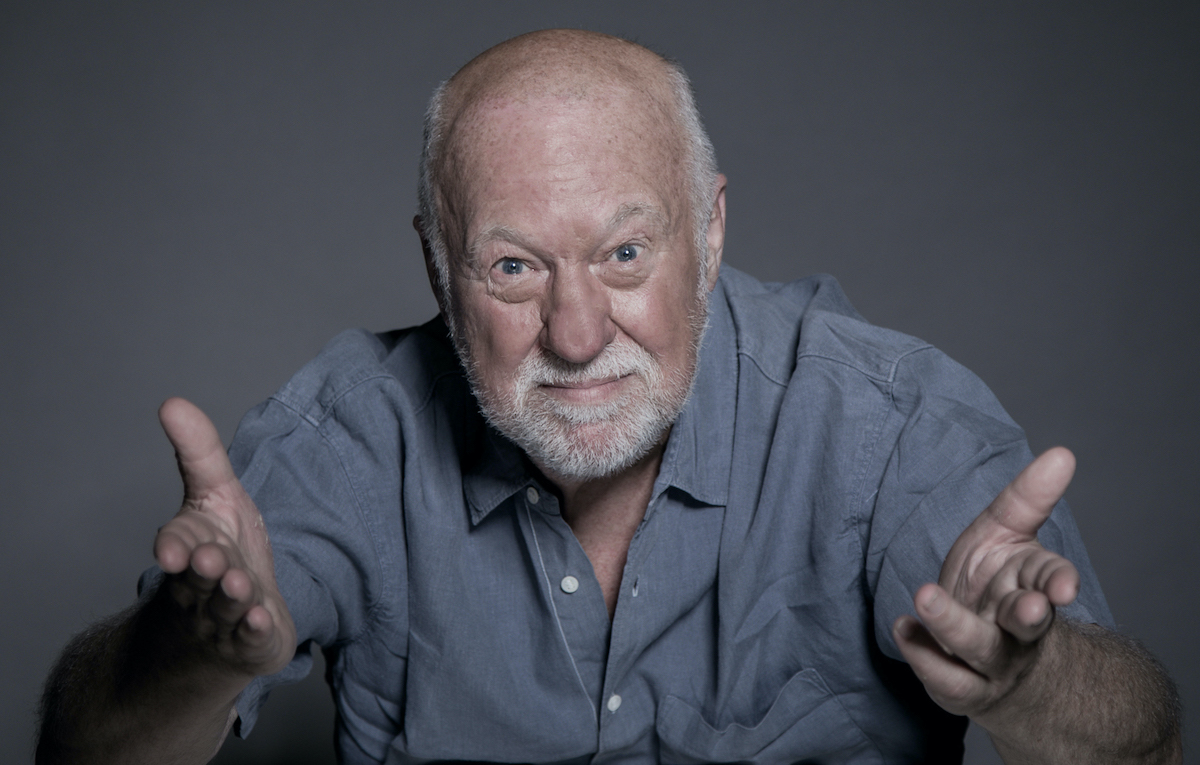

Foto: Francesco Prandoni/Getty Images

Se è vero che la tecnologia è a volte un problema, tu i sintetizzatori però li hai sempre usati. E qui si sentono parecchio, soprattutto in Cut Above the Rest che, lo confesso, è l’unico vinile che ho degli Sweet per i quali hai arrangiato due dischi tra il ’78 e il ’79.

Beh, era la stessa epoca dei dischi fatti con Battisti e Baglioni: i synth ci sono, certo, ma sono suonati. Il sequencer non esisteva, il computer non era ancora arrivato, per cui se volevi i synth dovevi suonarli e non si poteva programmare. Dovevi comunque essere un musicista, un pianista, saper suonare. L’arrivo del computer ha dato la possibilità a quelli che non avevano un’educazione musicale di creare musica. È molto democratico, però ha anche fatto entrare nel mondo della composizione, dell’arrangiamento e della conduzione gente che non ha senso artistico. Perché basta premere un bottone, un tasto qui e là, batteria, basso e fa tutto il computer. Ma dov’è la creatività? Soprattutto dov’è il cuore, l’emozione dentro quei prodotti? Non esiste. Il problema è che il mercato stesso è zeppo di produzioni mediocri fatte in questo modo. Sì, alcuni fanno delle cose meravigliose, ma sono pochi purtroppo.

Nel mainstream si contano sulle dita di una mano. Ma a proposito di produzione mainstream/underground, con i dischi di Battisti secondo me hai svecchiato in qualche modo il suono italiano, hai portato una certa visione della new wave nel pop. Che ne pensi?

Battisti è arrivato all’improvviso, all’epoca ero già in tour con i Bee Gees. Quando non ero con loro andavo a Londra a fare il turnista. In quel periodo se qualcuno voleva registrare un album o un singolo c’era bisogno di chiamare i musicisti per andare in studio e farli suonare…

Scusa se ti interrompo: Peter Gabriel e Phil Collins li hai incontrati in questo periodo oppure più avanti?

Ho incontrato Peter Gabriel durante le session di Una giornata uggiosa, registravamo al Townhouse. Una donna per amico invece l’abbiamo inciso al Manor, uno studio in campagna, vicino Oxford. Era proprietà di Richard Branson, una meraviglia di studio. Era proprio l’ambiente che creava la magia nella musica: eravamo tutti insieme in una casa, quando ci svegliavamo al mattino c’era solo da scendere le scale, fare colazione e pensare della musica. Quando invece sei in studio a Londra ognuno deve partire da casa, deve pensare a portare i bambini a scuola, a parcheggiare la macchina, a parlare con gli amici eccetera. Arrivi in studio con la testa piena di cose, di cazzate. In uno studio come il Manor non puoi fare nulla di ciò, c’è solo la musica. È la situazione ideale.

Per Una giornata uggiosa, però, Lucio ha cambiato idea…

Sì, voleva tornare in città, così siamo andati al Townhouse, che era della stessa proprietà, con lo stesso gruppo di fonici e assistenti. Li conoscevamo bene, avevamo già un buon rapporto con quei ragazzi. Abbiamo preso lo Studio 1 per tre mesi, e in quel periodo allo Studio 2 c’era Peter Gabriel. Quando uscivamo per prendere un caffè o un panino nella sala comune ci incontravamo e così si è sviluppato un rapporto. Avevo capito che Peter Gabriel sapeva bene chi era Lucio Battisti, era un suo fan, non l’aveva certo scoperto in quel momento e quindi si è sviluppato un buon rapporto. Poco dopo, Peter stava per partecipare al Reading Festival, che all’epoca era il meglio sulla piazza, e il tastierista che di solito lavorava con lui non poteva suonare. Così ha invitato me e ho passato un mese suonando con lui e la sua band, e lì c’era Phil Collins che suonava la batteria.

Ah, ecco quando hai conosciuto Phil.

Settimane di prove a casa di Peter in campagna, era il periodo di Melting (si riferisce al terzo album, ndr). Abbiamo fatto tre giorni di concerti per prepararci a Reading, poi purtroppo l’altro tastierista è tornato (ride). È stata comunque una bellissima esperienza.

Quindi da Battisti a Peter Gabriel il passo è breve. Ma in Italia hai sviluppato tutto un percorso da produttore. A parte Battisti, Baglioni e insomma le solite cose che ti chiedono, hai prodotto anche Gianni Bella…

Molto sottovalutato.

Sì, è strano, perché come autore di Celentano, per citarne uno, ha sbancato le classifiche. Ma hai fatto anche un disco curioso, il primo solista di Flavio Premoli della PFM, nell’83. Un pop molto sofisticato per i tempi. Cosa ti ricordi di quell’esperienza?

Lui mi ha cercato perché gli era piaciuto tutto il lavoro che avevo fatto con Battisti e Baglioni. Sony mi ha chiamato dicendo che non potevano pagarmi come Baglioni, purtroppo. Però mi sono trovato bene con lui, ci siamo divertiti. È così che ho incontrato per la prima volta Rossana Casale. Era lì per fare la corista, era una grande amica di Premoli.

La Casale è un po’ la personificazione dello stile nella musica italiana, è passata dai N O I A al cool jazz. Il disco di Premoli era figlio di un discorso, dell’idea di musica raffinata per le masse. Concetto che poi è finito nel Concato anni ’80 che da lui sembra aver preso molto e che proprio tu hai arrangiato.

In effetti ho fatto Concato perché Flavio produceva il disco – Blu, del 1996 – e mi ha chiamato per scrivere gli archi. C’era un brano con solo archi, voci e fisarmonica, inciso in studio ma dal vivo. Ricordo che ho voluto dirigere gli archi perché il brano aveva un tempo molto flessibile, abbiamo fatto delle prove ed eravamo pronti per registrare. Flavio suonava la fisarmonica, una parte semplicissima ma perfetta. Volevo fare una o due take perché con queste cose dal vivo il primo take è giusto per capire come muoversi, col secondo può arrivare la magia, mentre al terzo abbiamo già superato il punto oltre il quale la performance diventa più perfetta e meno musicale, e quindi meno bella. La stessa cosa è successa con Buona fortuna, da Strada facendo di Baglioni. C’era solo pianoforte, e il take perfetto era il secondo. Anche con Concato è andata così: pronti per registrare, all’ultimo momento Fabio mi ha chiesto se poteva cantare anche lui. Ero nervoso al pensiero che lo stato di perfetto equilibrio che avevamo creato per le prove fosse disturbato. Volevo che, come nelle prove, l’orchestra seguisse la mia direzione senza essere distratta dal canto in cuffia. Fabio è stato molto gentile e ha capito la situazione. La soluzione è stata farlo cantare isolato in un booth con l’orchestra in cuffia, senza che noi potessimo sentirlo. Take 1 per ambientarsi, e alla take 2 il canto era perfetto, non serviva rifarlo. Il brano si chiama E a quanti amori.

A proposito di cantanti: tu hai collaborato in maniera continuativa con Renato Zero. E soprattutto hai fatto un disco in cui Zero torna a fare qualcosa di più audace e più sperimentale, ovvero Voyeur. Un disco abbastanza scuro, strano, ma soprattutto molto elettronico. All’epoca lui era abbastanza in crisi…

Questo non l’ avevo capito. Mi hanno presentato un progetto e io l’ho seguito molto volentieri. Era prima di fare Mariella Nava, ma in effetti Voyeur era probabilmente il primo album che ho fatto programmando, perché avevo acquistato il Fairlight, aveva un sequencer e ho voluto sperimentare. Però ho capito che il mio modo di lavorare con questi strumenti elettronici, come il computer, consiste nell’amalgamarli con la mano umana, spesso aggiungendo una chitarra, un pianoforte, qualche percussione dal vivo, o il basso ma suonato dal vero. Quando tutto viene dal computer e tutto viene programmato la musica diventa fredda.

Si può considerare uno dei tuoi dischi da produttore più sperimentali?

All’epoca tutto era sperimentale, perché c’era tempo. Oggi è diverso, c’è un budget. Per i dischi di Baglioni e Battisti il budget non esisteva. Entravi in studio e uscivi quando avevi finito. La casa discografica non metteva pressioni.

Immagino che ora per le nuove leve sia un casino.

Hanno rovinato tutto. La chiave della carriera di tutti questi artisti dell’epoca di Battisti, Baglioni, Zero, Cocciante, De Gregori, Dalla, era che approfittavano degli studi della RCA sulla Tiburtina. Era un complesso di studi, quando un artista firmava per loro era come se regalassero uno studio. E così a ripetizione: «Hai fatto un album? Fanne un altro». Avevano lo spazio per sperimentare, per trovarsi creativamente. È per questo che ho sempre rifiutato di fare un singolo con un artista: secondo me bisogna fare minimo un EP per trovare il cuore del progetto. Gli artisti di oggi non hanno questa possibilità, questa disponibilità di studio, tempo, soldi, musicisti. Fanno un singolo nella loro stanza, a casa, sul computer tutto programmato. Poi se non fa successo la loro carriera è finita.

Tu sei stato anche direttore musicale a Sanremo. Che cos’è il festival oggi? Perché è ancora seguito? Che prospettive può dare ai giovani artisti?

Quand’ero direttore musicale a Sanremo, alla prima riunione nella quale abbiamo ascoltato e discusso i giovani – c’era una commissione che deve ascoltare 800 proposte – ho detto: perché abbiamo venti big e otto giovani e non venti giovani e otto big? I giovani hanno bisogno di promozione e sono il futuro della musica italiana. E comunque la qualità media era altissima, non solo delle voci. Saper cantare bene era solo il biglietto da visita, tutti cantano benissimo. A livello di creatività, scrittura, realizzazione, era tutto meraviglioso. Ma il problema è che Sanremo è uno spettacolo televisivo. La tv guadagna sulle pubblicità, ed è attratta da quelli che accendono l’apparecchio per guardare la Pausini, Zero, personaggi famosi. Dei giovani non gliene frega nulla. Infatti adesso la gara è quasi separata, una mossa che non sopporto e con cui non sono d’accordo. Ma io non dirigo un canale televisivo, avranno i loro motivi ma comunque mi dispiace. Il primo Sanremo che ho fatto con Zero, quello di Spalle al muro, era uno spettacolo con nomi grossi, ma quei nomi avevano un senso, era eccezionale. Tutti meritavano di vincere, era davvero difficile indovinare chi sarebbe salito sul podio. Ma ora non è più uno spettacolo del genere e mi dispiace.

Più che una manifestazione musicale, oggi sembra quasi un circo.

Nel ‘94 era una bellissima celebrazione della musica italiana, nella quale credo molto. Non a caso sono rimasto nel mercato italiano dopo esserci arrivato all’improvviso nel ‘78. Mi sono trovato a casa, ero un musicista classico che davanti a queste canzoni è sempre rimasto sorpreso. È vero che nella musica italiana c’è anche tanta merda, ma ai livelli più alti la qualità della scrittura è notevole. Anche perché il pubblico sa riconoscere la poesia di qualità, musica di qualità, una voce che sa cantare, un interprete che sa trasmettere un’emozione. Sono tutte cose che interessano al pubblico italiano, non solo agli addetti ai lavori.

Le ultime cose che hai fatto sono per pianoforte, strumento che vedo hai al tuo fianco. È musica per tutti, leggera, ma nello stesso tempo è ispirata alla classica e forse c’è anche qualcosa della discreet music di Brian Eno…

Spero che sia per tutti (ride)! Riguardo ad Eno, sì, forse, perché veniamo entrambi da radici classiche, lui ad esempio si ispira a Satie, poi trasferite nel pop. Per me è come tornare dopo 30 anni, perché all’inizio ero un ragazzo della classica che è stato tirato per motivi a volte un po’ sospetti verso lato oscuro (ride), il pop. Ho sempre improvvisato al pianoforte, ho iniziato a 15 anni. I miei amici di scuola uscivano per giocare a calcio, io due o tre giorni a settimana andavo in una scuola di ballo. Ero chiuso in una stanza con una ventina di bellezze di 15, 16 anni vestite per fare il balletto: come poteva non piacermi? Perché avrei dovuto desiderare di giocare a calcio? (Ride) Solo che ogni volta dove suonare la stessa solfa e allora ho comunicato, partendo dallo spirito e dal ritmo di quella musica, a inventare i temi.

Il tuo ultimo disco è The Mellow Album. L’hai composto prima o durante il primo lockdown?

Durante il primo lockdown, in piena esplosione pandemica.

Come diceva Battiato, nei periodi neri uno si rifugia anche e soprattutto nei classici, sia quelli della letteratura che quelli della musica. E in questo album solo ci sono accenni e citazioni ai grandi della musica classica.

È tutta musica originale mia, ma sono certamente stato molto influenzato da questi compositori che ho goduto da piccolo. Ho iniziato a suonare il piano quando avevo 3 anni. Mia mamma per divertirsi, dopo avermi messo a letto a dormire, si metteva a suonare il pianoforte e io mi addormentavo al suono di Brahms, Mendelsshon, Chopin. Dopo un po’ le ho detto: fammi fare a me. Credo di aver imparato a leggere la musica molto prima di saper leggere le parole.

Cosa stai facendo ora, volendo proiettarci nel futuro del sempre giovane Westley?

(Ride) Sto scrivendo una colonna sonora per il primo film da regista di Claudia Gerini. Mi dà molta soddisfazione ma anche molta pressione, perché non ho ancora finito, mi chiamano spesso… (ride) però il lavoro che va avanti, forse uscirà a maggio. La scorsa estate ho fatto un tour con un progetto che ho sviluppato con Peppe Servillo, riadattiamo le Favole al telefono di Rodari. L’idea l’ha avuta lui, così ho preso questo libro, che non conoscevo non essendo nato in Italia, e ho trovato queste storie fantastiche. Sono tornato a casa subito per comporre. E poi in cantiere ci sono le repliche del mio spettacolo “De André sinfonico”, versioni orchestrali di 10 brani di Faber riarrangiati da me, sempre con Peppe alla voce e Pilar. Spero in primavera di fare altri concerti.

Sperando che non ci richiudano tutti in casa un’altra volta.

Impossibile, non si può. Ma vada come vada, devo pensare a un nuovo album per pianoforte, è passato un anno e mezzo da quando ho finito l’altro.