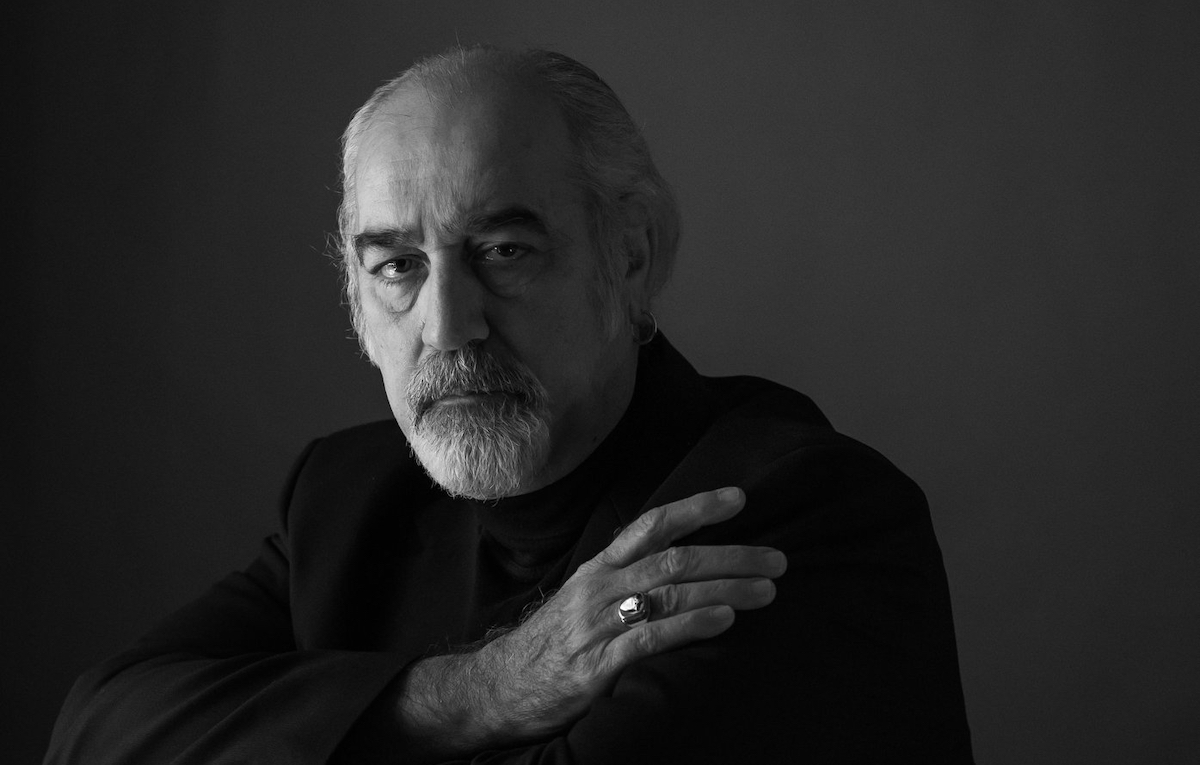

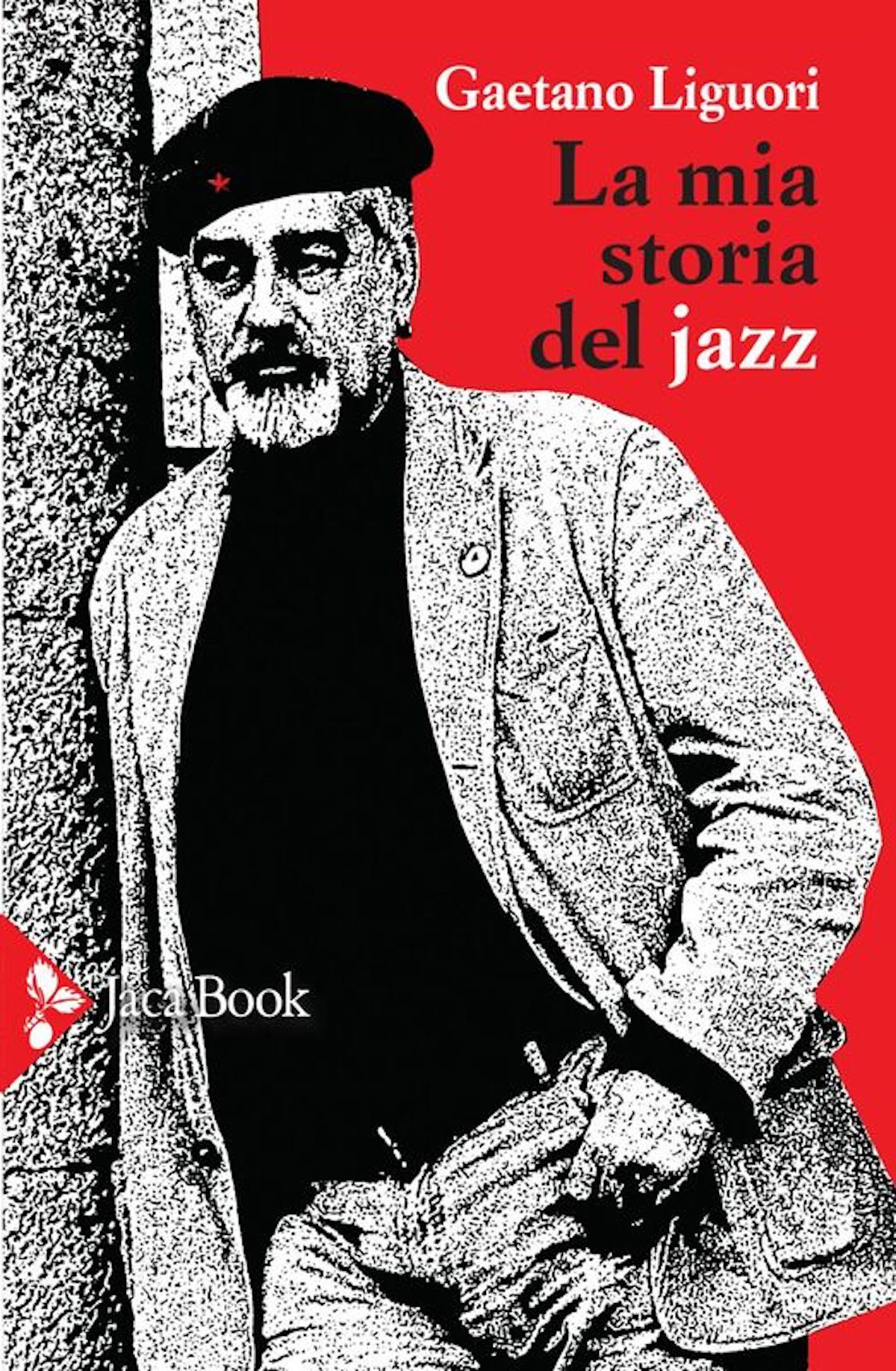

Cinquant’anni di concerti, quaranta da docente al conservatorio. Dal Movimento degli anni ’70 al più recente impegno contro le mafie e in favore degli ultimi, più una laurea in Teologia in arrivo. Gaetano Liguori è sempre stato molto più di un semplice pianista jazz. Lo racconta lui stesso in La mia storia del jazz (Jaca Book), libro appena uscito in cui quel “mia” è un aggettivo che significa molto, perché rappresenta una visione personalissima che, per radicalità delle posizioni e sincerità nel sostenerle, ha reso unica la sua vicenda artistica e umana. Quella di “un pianoforte contro”, come il titolo di un suo libro di tanti anni fa.

Qualche giorno fa, intervistato da Repubblica, il tuo collega Franco D’Andrea diceva che paradossalmente nel jazz ci sono tanti artisti nuovi ma pochi nuovi spettatori. L’età media del pubblico è alta e pochi ragazzi si accostano a questa musica, come se il jazz venisse ritenuto una musica cervellotica e complicata, mentre in realtà è semplice libera. Cosa ne pensi?

In realtà, anche quando io ho iniziato, in una città come Milano il dibattito sul jazz era fra 100, 200 persone. Il jazz non ha mai interessato il grande pubblico. C’è stato un momento, che potremmo definire d’oro, in cui i giovani hanno visto nel jazz la musica tra virgolette di protesta. Questo avveniva a cavallo tra gli anni ’60 e gli anni ’70. Ricordo delle esibizioni di Ella Fitzgerald o Duke Ellington al Teatro Lirico di Milano in cui noi giovani, un po’ perché appassionati di free jazz e un po’ per contestare il pubblico borghese, facemmo un casino infernale. Io ho iniziato a fare concerti nel 1971 e mi sono trovato dall’avere 20, 30 spettatori, alcuni dei quali se ne andavano durante il concerto, ad averne 2000 alla Statale, venuti lì per un concerto jazz. Ma erano lì anche per un fatto sociale, perché i giovani volevano stare insieme. Negli stessi anni c’erano festival come Umbria Jazz che hanno interpretato il bisogno dei giovani di stare insieme e la musica che li accompagnava è stata anche il jazz.

A Milano per esempio c’è stato il grande concerto per Demetrio Stratos, all’Arena nel 1979. C’erano 60 mila persone. Tu dimmi qual è quel jazzista che ha avuto 60 mila persone. Io le ho avute, ma non perché facessi il jazz, ma perché durante tutti gli anni ’70 avevo fatto parte, con Stormy Six, Pfm, Bennato, Guccini e altri ancora, di un gruppo di musicisti che interpretava la musica dei giovani: noi eravamo la colonna sonora dei giovani.

Oggi non si parla più di musica dei giovani. Adesso la musica dei giovani qual è? Forse il rap. Ora i giovani musicisti escono da X Factor, non più dai club, dai locali o dalla discografia. Allora fare un disco era una questione che implicava vari passaggi. Oggi uno se vuole può prodursi un CD da solo, ci sono 10 mila piccoli studi che non hanno neanche il pianoforte. Vanno là, sistemano le basi, dicono delle parole… oggi forse la musica dei giovani è questa.

Nel tuo libro racconti dei concerti italiani di grandi star del jazz. Anche per loro il pubblico non era numeroso?

Quando John Coltrane è venuto a Milano al Teatro dell’Arte c’erano al massimo un centinaio di persone, non di più, di cui 40 erano giornalisti. Ma anche negli Usa non è che il jazz attirasse le folle. Charlie Parker suonava in piccoli locali del Greenwich Village. Ornette Coleman viveva a New York in 30 metri quadri. Lester Bowie, Steve Lacy, era gente che mangiava un giorno sì e uno forse. Il jazz era un fenomeno molto di nicchia, a maggior ragione in Italia. Però Cecil Taylor quando veniva a suonare qua prendeva un sacco di soldi, lo portavano in giro e non gli dicevano “negro di merda” come invece poteva succedergli negli Stati Uniti.

Nel libro sottolinei che non sei mai stato solo un musicista. L’impegno ha sempre fatto parte del tuo modo di essere.

Io ero un musicista militante. Ero come gli altri ragazzi che facevano la manifestazione, l’unica differenza è che alla fine io salivo sul palco e suonavo il pianoforte, perché era quello che sapevo fare. Anche se era il jazz, i ragazzi ci stavano, anche perché erano tempi in cui la musica era anche ricerca. Anche nel rock, per fare un esempio, c’erano appena stati i Velvet Underground: la musica dei giovani non era quella che andava in televisione, o quella del Cantagiro o di Sanremo. Se mi avessero proposto di fare un disco con un cantante di successo avrei risposto: ma figuratevi! Non dico che avessi ragione io, ma era quello che ero in quel momento. Mio padre suonava la batteria con Johnny Dorelli, quindi non ho mai avuto la puzza sotto il naso. La frase emblematica del mio atteggiamento verso le scelte musicali degli altri è: ognuno se la smena come può. Per cui se un musicista faceva la scelta di andare con un cantante sulla cresta dell’onda andava benissimo. Io stesso ho fatto l’Opera da tre soldi con Nicola Arigliano e Gianfranco Mauri. O uno spettacolo teatral-musicale, Pellegrin che vai a Roma, in occasione dell’anno santo del 1974, con Nanni Svampa e Lino Patruno, che tra parentesi è stato quello che mi ha fatto amare il jazz tradizionale. Per fortuna, insegnando al conservatorio, ho sempre avuto una certa tranquillità economica e non avevo l’ambizione di avere la barca a Portofino. Non me ne fregava niente, anzi! Non ho fatto la musica per fare i soldi o per vendere i dischi. Ho fatto la musica per una mia esigenza personale, che era anche un’esigenza sociale: quella di avere un ruolo in quello che succedeva a Milano in quell’epoca, e questo vale ancora adesso. Questo atteggiamento mi ha dato anche dei vantaggi: ho suonato a Verona prima di Miles Davis nel 1973 perché ero giovane e avevo una certa strafottenza e temerarietà. Se fossi stato più conformista non mi avrebbero chiamato.

Idea Trio: Filippo Monico, Gaetano Liguori, Roberto Del Piano. Foto: Roberto Masotti

Come si fa a veicolare un messaggio politico attraverso una musica che è priva di testo?

Il primo è stato Giorgio Gaslini, che alla vigilia del 25 aprile del 1974 ha fatto alla Statale il Concerto della Resistenza. Noi eravamo più giovani, avevamo vent’anni di meno e venivamo dall’avanguardia sfrenata dei club. Il pubblico aveva la nostra stessa età. Io il sabato andavo in manifestazione e con me c’era quello stesso pubblico. Poi, una volta che si decideva di fare un’occupazione, si diceva: ok, occupiamo la Statale, ma non facciamo solo parlare il rappresentante della Palestina, facciamo anche un po’ di musica. E la musica non era quella della televisione: era il jazz, oppure gli Area, gli Stormy Six, o cantautori come Guccini, Giovanna Marini o Ivan Della Mea.

All’epoca la scelta di mandare messaggi politici anche attraverso la musica era oggetto di dibattito. Quelli della generazione precedente alla mia non dicevano soltanto che in assenza di un testo non si poteva veicolare un messaggio politico: dicevano addirittura che non lo si poteva veicolare nemmeno attraverso la musica in generale, nemmeno se c’erano le parole di una canzone! I cantautori impegnati qui non c’erano: c’era Dylan in America ma qui Guccini ha fatto il suo primo disco solo nel 1967, e il secondo è del 1970.

Cile libero, Cile rosso, il mio primo album, è uscito nel 1974 con la Pdu, che era l’etichetta di Mina. Mi guardavano come un marziano. Venni intervistato da Musica Jazz, la testata istituzionale per chi faceva questo tipo di musica, e cercai di spiegare che io mi sentivo di interpretare quello che succedeva sulla piazza. Il mio primo pezzo è Ballata per uno studente ammazzato, dedicata a Roberto Franceschi, che fu ucciso da un colpo sparato durante uno scontro fuori dall’università Bocconi. Nel primo anniversario, per commemorarlo ho costruito questa ballata su un tema semplice, che evocava l’atmosfera delle ballate popolari, il cui eroe era il compagno Franceschi, un ragazzo della nostra età che era morto solo per essersi trovato in quella manifestazione. Comunque non ero il solo, c’erano anche musicisti diversi da me e più istituzionali che facevano musica con intenti simili: pochi anni prima Luigi Nono aveva composto Como una ola de fuerza y luz (dedicato all’attivista cileno Luciano Cruz, ndr), musica contemporanea che alla Scala scatenò fischi e lazzi. C’è da dire che noi giovani eravamo anche velleitari. In un intervista che rilasciai a suo tempo a Gino Castaldo su Muzak citavo Mao Tse-tung dicendo che «l’arte per l’arte, al di sopra delle classi, al di fuori della politica o indipendente da essa, non esiste». E lui rispondeva: «Come dice il presidente Mao Tse-tung, non possiamo aggiungere altro». C’era insomma una parte della stampa che appoggiava questo modo di porsi, anni prima di dedicarsi al Festival di Sanremo.

Come hai fatto a distaccarti dalla tradizione dei musicisti jazz che ti avevano preceduto?

Avevo un progetto. Ho fatto la Tarantella del vibrione ed era la prima volta che un musicista jazz faceva la tarantella, l’ha messa anche Arrigo Polillo nella sua storia del jazz. Allora il jazz era un linguaggio che comportava anche un certo atteggiamento ingessato: i jazzisti suonavano nell’orchestra della Rai. Io arrivavo con l’eskimo e la camicia militare e dicevo: il prossimo brano è dedicato al grande presidente Allende. Nell’intervista a Musica Jazz dissi che gli operai vedevano nella mia musica le bandiere rosse del Cile. Logicamente era una forzatura, ma a Musica Jazz arrivavano le lettere di protesta e uscivano articoli che dicevano che Nono, Berio, Pollini, Gaslini e Liguori avevano rotto. Ero in buona compagnia! Dopo aver letto l’articolo volavo su un’astronave: se mi mettevano assieme a quei maestri per me era il massimo. Io c’ero quando Pollini al Conservatorio disse: «Prima di questo concerto vogliamo condannare i bombardamenti fatti in Vietnam dai B-52 americani». E il pubblico fischiò, fece un casino incredibile. Ed era Pollini, il benemerito della società-bene milanese.

Hai vissuto da militante una stagione calda come quella degli anni ’70. Ci sono stati episodi in cui la musica è stata al centro di momenti tesi?

Essere un musicista impegnato significava anche vivere situazioni di questo tipo. Nel 1977 era in programma nella Statale occupata un concerto per i palestinesi. Solo che il rettore dell’epoca aveva fatto mettere una porta metallica per chiudere l’aula dove avremmo dovuto suonare. Noi abbiamo chiamato dei compagni che ci sapevano fare e che con la fiamma ossidrica hanno fatto saltare la porta. Una volta dentro, non c’era l’elettricità. Allora siamo andati nel palazzo occupato di fronte con un cavo, una cosa pericolosissima, lo abbiamo collegato e abbiamo fatto il concerto. Io avevo composto e realizzato la Cantata rossa per Tall El Zaatar, un campo profughi palestinese in Libano dove l’anno prima era avvenuto un massacro, con i testi del poeta Giulio Stocchi e la partecipazione di Demetrio Stratos. Quando ci presentiamo sul palco succede un casino. Gli autonomi iniziano a protestare perché il giorno prima Francesco Lorusso, uno studente di Lotta Continua, era stato ucciso a Bologna durante una manifestazione da un colpo sparato da un carabiniere. Oreste Scalzone sale sul palco e dice che mentre i compagni muoiono a Bologna noi a Milano pensiamo al concerto. Noi gli rispondiamo che però anche i palestinesi sono morti e noi siamo lì per loro. Allora parte il dibattito: fare o no il concerto? Il tutto si svolge in un’atmosfera non certo tranquilla: da una parte gli autonomi e dall’altra il nostro servizio d’ordine, i famosi katanga. Alla fine si decide di suonare, ma è stato un concerto teso, e di queste situazioni ce n’erano un sacco.

Sono stati anni anche di lotta armata. Come li hai vissuti?

Noi dicevamo «Fascisti! Borghesi! Ancora pochi mesi!», ma io non ho mai picchiato nessuno. Anzi: quando è iniziata la lotta armata ero contrarissimo. A causa di quei gruppi eversivi si scatenava la reazione dello Stato. Io ho avuto due perquisizioni. Una volta sono venuti a casa mia alle 4 del mattino, dopo l’omicidio del giudice Alessandrini, nel 1979. Questo perché facevo concerti organizzati da tutti e per tutti i gruppi della galassia della sinistra più estrema, che erano seguiti dalla Digos, che ci vedeva spostare la batteria mettendola sul tetto della mia macchina. Vedendo questi movimenti avevano pensato che nello scatolone ci fosse chissà che cosa. Insomma, ci tenevano d’occhio. Erano tempi belli tosti. Anche peggio di quando, a poche centinaia di metri dal Conservatorio, era meglio non passare per piazza San Babila con l’Unità o con La Sinistra in tasca. C’erano dei celebri picchiatori fascisti. Molti di loro poi sono diventati noti spacciatori. Ma il periodo della lotta armata è stato peggiore. Durante la seconda ispezione non c’ero, una vicina avvisò mio padre che gli aprì la porta. Mi portarono via l’agenda dove c’erano segnati i recapiti degli organizzatori dei concerti che facevo, in modo da verificare se qualcuno di loro potesse essere implicato in fatti di terrorismo.

Nel 2013 ti è stato assegnato l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza milanese. Non ti è venuto da sorridere, pensando che un riconoscimento così istituzionale andasse a chi come te ha sempre cercato di cambiare le cose?

In quell’occasione ho tenuto un concerto nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, il massimo dell’istituzionalità. Presentando la scaletta ho detto che quarant’anni prima eravamo a manifestare in piazza del Duomo, a pochi passi da lì, e Palazzo Reale era come il Palazzo d’Inverno per la Rivoluzione Sovietica: il posto del potere. In quel momento invece eravamo tutti dentro: un ragazzo del Movimento, Giuliano Pisapia, era il sindaco, Stefano Boeri l’assessore alla Cultura, io un docente del Conservatorio. Guardando alla piazza dove un tempo facevamo casino mi veniva da pensare: ora che siamo qua, abbiamo ancora voglia di cambiare le cose o siamo proni davanti al sistema? La mia risposta è stata che avevo ancora voglia di fare cose nuove per i più deboli, anche perché l’Ambrogino me l’avevano dato per il mio impegno, non solo perché ero bravo a suonare.

Anche perché il tuo impegno non si ferma certo a quello degli anni ’70.

No, certo. Con Daniele Biacchessi, per esempio, abbiamo fatto un reading per Peppino Impastato a Cinisi, a cento passi dalla casa di Tano Badalamenti, e inoltre nel 2011 abbiamo ricevuto un premio dall’Unesco per il nostro spettacolo Acqua bene comune. Con Gianni Barbacetto e Giulio Cavalli ho fatto lo spettacolo A cento passi dal Duomo, che denuncia la presenza della mafia in Lombardia. Abbiamo fatto più di cinquanta serate con la Digos e i carabinieri che ci seguivano. Avevamo la scorta perché ci avevano più volte minacciati e ci avevano disegnato le bare sulle pareti del teatro in cui doveva tenersi la prima. Avevo certamente più paura lì che a Beirut.

Il mio ultimo album si chiama Un pianoforte per i Giusti ed è dedicato all’attività di Gariwo, che è l’acronimo di Gardens of the Righteous Worldwide. È una onlus che lavora per far conoscere i Giusti, cioè le persone che hanno salvato la dignità umana in tempi oscuri, nata sull’onda del Giardino dei Giusti di Gerusalemme. I Giusti e la musica non potranno cambiare il mondo ma possono senz’altro renderlo un posto migliore. Nella mia vita personale non ho mai separato la mia musica dal mio impegno.

Nel libro dici che uno dei tuoi grandi miti erano Emerson Lake & Palmer. Ci sono altri musicisti rock che ti hanno ispirato?

Gli ELP sono uno dei miei miti anche adesso, per la verità. Una volta, durante un concerto con Franz Di Cioccio, lui mi ha presentato così: un grande jazzista con un animo rock. Io sono sempre stato legato al rock. Mi piacevano molto i Genesis, mentre è chiaro che non mi piace Madonna. O meglio: non me ne frega niente. Mi piaceva il progressive perché quei musicisti sapevano suonare. Lo stesso Jimi Hendrix non è che facesse musica da ballo. Era gente che suonava e a me piaceva suonare. Prima ancora mi piacevano i Kinks, You Really Got Me è una grande canzone, così come Gimme Some Lovin’ dello Spencer Davis Group. Anche perché non sono nato subito jazzista, seguivo anch’io quella musica. Certo a quell’epoca quello che usciva all’estero non arrivava qui in tempo reale: se avevi fortuna trovavi l’amico che tornava da un viaggio e ti faceva vedere i dischi che aveva comprato.

A un certo punto ho anche fatto parte di una band: i G.V. Men. Ci esibimmo al Piper, il tempio del beat. Ci chiamavamo “i ragazzi di Giuseppe Verdi” perché venivamo tutti dal Conservatorio. In quel periodo, dopo la metà degli anni ’60, sarei dovuto partire in tournée con Ombretta Colli, che aveva iniziato come “cantante dei fiori”, a partire dall’abbigliamento, ma mio padre non mi ha lasciato andare. Diceva che mi sarei distratto, e forse aveva ragione.

Accenni anche a fugaci incontri amorosi nei sacchi a pelo durante i festival pop. Anche voi jazzisti non vi potevate lamentare…

Spesso le cose funzionavano così. Noi giovani jazzisti andavamo magari in Sardegna a fare una tournée organizzata dai compagni del movimento. Il che voleva dire stare là quindici giorni, dormire a casa del compagno, il mare, le ragazze. Magari avevi una storia con la compagna che conoscevi lì e la cosa ti rallegrava. Noi poi siamo stati a suonare a Cuba nel 1978, al Festival della Gioventù Comunista, con il Canzoniere del Lazio, con Mauro Pagani, gli Area, Paolo Pietrangeli, Giovanna Marini. Siamo stati là due settimane, dormivamo nel villaggio militare, tutti nella stessa camerata, una per i maschi e una per le femmine. Un’ospitalità bella ruspante. Di notte succedeva di tutto, per gli incontri amorosi bisognava andare in un boschetto che c’era dietro, e questo valeva per tutti: anche per chi già era arrivato a Cuba con il proprio marito o la propria moglie, ma certo quelle serate a base di mojito e dirompenti e guape fanciulle non le dimenticherò facilmente.