Sono passati cinquant’anni dall’uscita di Arbeit Macht Frei degli Area, un disco e una band come non si erano mai sentiti. All’interno delle prime copie dell’album, addirittura, la sagoma di una pistola. L’idea fu di Gianni Sassi, a cui Milano ha appena dedicato una passeggiata all’interno del parco di City Life. “Imprenditore culturale”, per stare alla targa del comune, ma in realtà molto, molto di più. Fondatore della Cramps, che è la cosa che più ci interessa, etichetta indipendente che oltre agli Area lanciò Eugenio Finardi, Alberto Camerini, gli Skiantos.

Giovedì 6 aprile Sassi e la Cramps saranno protagonisti di un concerto-omaggio al Teatro Lirico di Milano. Assieme a Patrizio Fariselli degli Area (che riproporrà proprio Arbeit Macht Frei), ai musicisti degli Skiantos, a Lucio Fabbri, Andrea Tich e Jo Squillo (nel periodo Cramps giovanissima punk con la sua Kandeggina Gang), ci sarà anche Eugenio Finardi, nel pieno del suo tour in cui presenta dal vivo Euphonia Suite, album in cui rilegge diversi suoi classici (sarà il 13 aprile a Bolzano, il 14 a Cortina d’Ampezzo, il 15 a Concordia Sagittaria e il 19 a Torino).

«Salirò sul palco con Carlo Boccadoro e racconterò chi era Gianni Sassi», ci anticipa nella sua casa di Milano, «poi farò il discorso sul niente di John Cage e Carlo proseguirà con il suo omaggio. Nella mia mente contorta, quando mi danno del pirla per non aver preso soldi negli anni ’70, mi dico che però le vendite dei miei dischi hanno contribuito a finanziare quelli di John Cage, per me è una grande soddisfazione. La passeggiata Gianni Sassi incrocia proprio la via Demetrio Stratos, questo incrocio punta come una freccia verso la casa dove vivevo in quegli anni, in fondo a via Vincenzo Monti. Quella casa era un crocevia, Demetrio c’era sempre, così come Paolo Tofani, Claudio Rocchi, Alberto Camerini, Matteo Guarnaccia. Anche Lucio Fabbri, che era di Crema, quando stava a Milano viveva da me. Assieme alla casa di Claudio Rocchi in viale Campania era uno dei nostri luoghi di ritrovo. Nel ’75 i miei si sono trasferiti in America e io sono rimasto lì».

Come è stato il tuo rapporto con Gianni Sassi?

Mi considero un po’ un suo figlioccio. Uno nella vita ha il suo padre vero e poi, se è fortunato, ha un mentore. Io ho avuto la fortuna di avere un fratello maggiore come Demetrio, che avevo conosciuto alla Numero Uno e mi presentò alla Cramps, e un mentore come Gianni Sassi, che mi ha aperto orizzonti che erano lì, pronti per essere aperti. Perché questo era il suo segreto: era capace di estrarre l’unicità della cultura di ogni persona. La situazione che lui si trovava davanti diventava l’oggetto artistico. Gli Area, io, poi Camerini e tutti gli altri fino a John Cage diventavano la sua scultura, la sua creazione. Lui era un pubblicitario, un poeta, soprattutto un operatore culturale. Gli piaceva dare la scossettina che cambia le cose. Faceva queste tavolate al Lucky Bar, in fondo a corso Lodi, dove trovavi John Cage assieme a Paola Pitagora, due cobas dell’Alfa, un poeta e me. La gente più strana messa insieme a creare questi ciclotroni energetici che portavano ad avere delle idee, ognuno nel suo campo, ad aumentare il proprio livello di consapevolezza. La parola più usata alla Cramps era proprio consapevolezza.

Di cosa?

Di sé e delle proprie possibilità, ma non in maniera narcisistica: era la consapevolezza del contributo che ciascuno poteva dare. Come nella famosa frase di Marx: ognuno secondo le proprie capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni. Lui dava a ognuno di noi ciò di cui avevamo bisogno per essere creativi, il nutrimento intellettuale e pratico, lo stimolo creativo, ma anche la sala d’incisione. Soprattutto, fu capace di creare un collettivo. La prima volta che andai in via Leopardi, alla sede della Cramps, ricordo che c’era Franco Battiato seduto su una poltrona. Avevano appena fatto la pubblicità del divano delle Industrie Busnelli, che poi scoprii essere anche quello un prodotto all’avanguardia. Lui non era Cramps perché aveva già un contratto con la Bla Bla, ma era uno di noi. Anche nel mio primo disco suona il VCS3 in Saluteremo il signor padrone, con lo pseudonimo di Frank Jonia. La caratteristica della Cramps era questo interscambio: nei miei dischi suonavano gli Area, poi i miei musicisti suonavano con gli Area: Maledetti è stato fatto con Walter Calloni e Hugh Bullen. Tutti suonavano con Camerini e Camerini suonava con tutti. Eravamo veramente un collettivo. Non c’erano un direttore d’orchestra o un arrangiatore: l’arrangiamento di Musica ribelle è venuto dal testo. I musicisti avevano il testo davanti e l’abbiamo fatta lì, in un attimo. Gianni aveva la capacità di far scoccare queste scintille e questa è la caratteristica del grandissimo operatore culturale: il riuscire a far fare cultura agli altri.

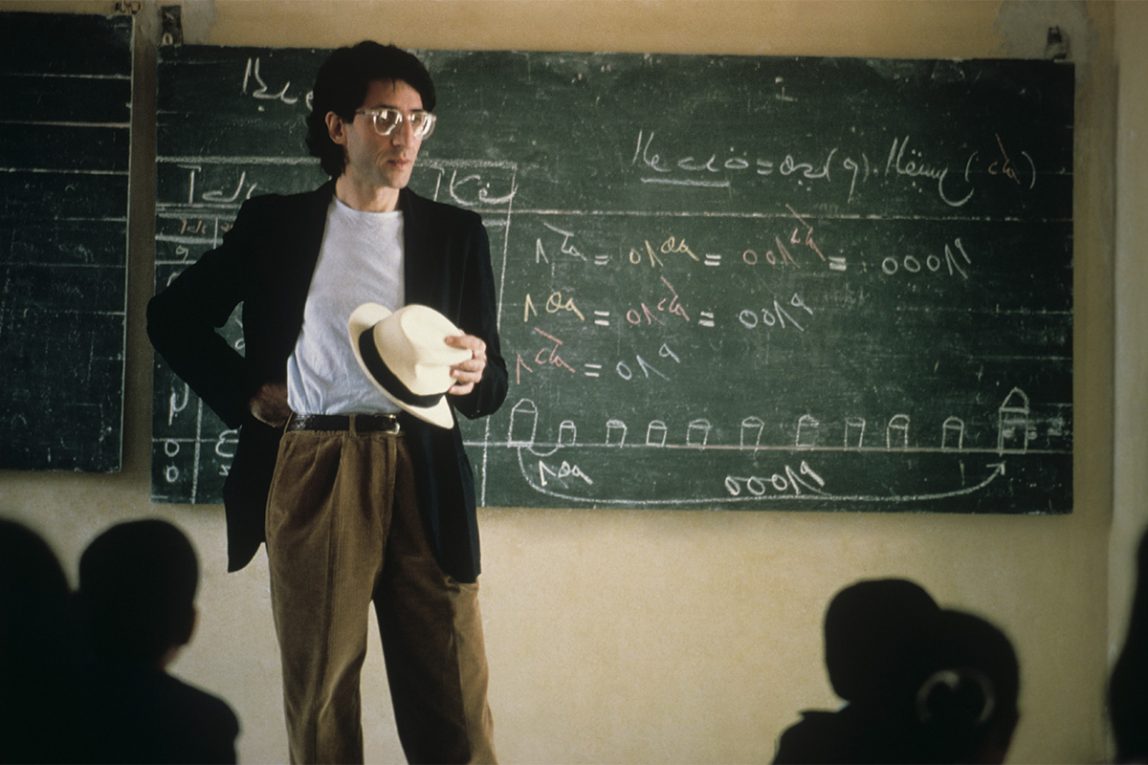

Gianni Sassi (foto: Fabio Simion) e la locandina del concerto del 6 aprile

Ricordi una scossa personale che ti ha dato?

Il titolo del mio primo album. Io ero uno di quei teppistelli che a 14-15 anni svitava le targhette dai treni. Le avevo appese in casa. Gianni Sassi volle vedere la mia stanza da ragazzo, ancora intatta anche se io avevo occupato tutto il resto della casa perché appunto i miei genitori si erano trasferiti in America. Vide questa targhettina dove c’era scritto “Non gettate alcun oggetto dai finestrini” e la fece diventare il titolo del mio primo album. In seguito, a questa targhetta tutti hanno cercato di attribuire i significati più assurdi. Sassi fu anche il protagonista della mia educazione politica. Io avevo avuto un’educazione liberale, nel senso del Partito Liberale. Mio padre la pensava come Montanelli: laico, anticomunista, pro-mercato, pro-americani. Mia madre era più liberal nel senso americano, più progressista di sinistra. Non che mio padre fosse un conservatore, intendiamoci. Sassi era molto radicale, e mi insegnò a guardare anche il suo punto di vista e quello degli altri. Io ero iscritto al PCI, e per gli anni ’70 ero un moderato.

E venivi contestato…

Gli autonomi mi contestavano dicendo che ero un revisionista borghese, che la musica doveva essere gratis. Queste accuse erano più che altro rivolte al mio ruolo, era come se mi accusassero di essere diventato una figura carismatica. Per me quell’epoca diventò faticosa. Avevo avuto un grandissimo successo in un periodo in cui avere successo era estremamente problematico. A Padova un appartenente all’Autonomia ha sparato verso il palco su cui stavo suonando a una Festa dell’Unità. Quando ho detto al pubblico che non era il caso che stessi lì a farmi sparare addosso, mi hanno tirato i sassi. Era una guerra. L’adrenalina era sempre altissima, vomitavo prima di ogni concerto, la tensione era terribile. E anche nella vita privata quel tipo di fama era stressantissimo. Quando nel 1982 è nata mia figlia Elettra sono crollato. È nata con la sindrome di Down, e in quel momento tutto ha perso un po’ senso. Un evento di questo tipo ti mette in un’altra prospettiva: di colpo sei in un altro binario, verso un’altra direzione.

Gianni Sassi aveva rapporti con la politica?

Rapporti stretti non li ho mai visti con nessuno. C’erano gli intellettuali: Nanni Balestrini, Fluxus, poi non so cosa facesse per organizzare cose come Milano Poesia. Probabilmente c’erano anche dei tramiti ma non l’ho mai visto con un onorevole. A un certo punto c’era addirittura chi diceva che fosse il capo delle Brigate Rosse, ma di questo hanno accusato chiunque fosse un anziano intellettuale. Probabilmente oggi accuserebbero me.

Quando ci sono stati questi episodi così tosti sul palco, che consigli hai ricevuto da Sassi?

In quel periodo non ci vedevamo più. Dopo la morte di Demetrio mi ha fatto fare un contratto con la PolyGram e ognuno è andato per la propria strada. Lui non mi ha mai pagato, mi ha dato in tutto 20 milioni perché dovevo pagare le cambiali dei camion. Allora non c’erano i service, gli impianti erano tutta roba tua. A un certo punto io facevo i palasport e avevo bisogno di queste attrezzature, e lui mi ha dato 20 milioni per pagare le cambiali. Dalle uscite originali di Musica ribelle, Sugo, Diesel io non ho mai preso una lira e anche la percentuale sulle vendite era del 4%, anche su quello che hanno venduto dopo. Quando andavo a chiedere dei soldi mi rispondeva che mi stavo imborghesendo. Io mi sentivo in colpa per il mio successo individuale più forte di quello di altri. Gli Area non hanno mai aperto un mio concerto, sono sempre stato io ad aprire per loro, per rispetto verso Demetrio. Anche se teoricamente, in base alle vendite, avrei dovuto essere io l’headliner. I soldi che i miei dischi incassavano servivano a pagare i dischi di altri musicisti della Cramps, che erano fatti con tutti i crismi, alle stesse condizioni. Ma una collana come Nova Musicha quante copie volevi che vendesse?

Perché la Cramps finì?

Finì perché commercialmente non era mai stata gestibile. Morto Demetrio, Sassi si spense rispetto alla musica. La morte di Demetrio fu la fine del Movimento, dell’utopia.

Demetrio Stratos. Foto: Fabio Simion

C’è molta unanimità nel far coincidere la fine di quel periodo storico con il concerto per Demetrio Stratos all’Arena di Milano.

Sì, però io lo dico da allora. E quasi in contemporanea arrivarono i grandissimi successi di artisti vicini al Movimento: Sotto il segno dei Pesci di Venditti, Cogli la prima mela di Branduardi, lo stesso Franco Battiato, che in un certo senso fu sfidato a scrivere, dalla sua posizione di intellettuale, una canzone di successo: e fece L’era del cinghiale bianco. La prima volta che è comparsa la parola “riflusso”, che adesso indica un’epoca storica, è nella mia Cuba, che dal Movimento fu considerata un tradimento.

In tre quarti dei titoli degli articoli che parlano di me c’è la parola “ribelle”, oppure “extraterrestre”, ma la mia ribellione è sempre stata rivolta verso me stesso. Avevano iniziato a sfondare ai concerti, si veniva spesso processati, non ce la facevo più. L’aria stava cambiando e il mio cantare “Extraterrestre portami via” corrispondeva al “Mister tamburino non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare” di Battiato. Ho voluto raccontare questo escapismo: Extraterrestre è una canzone sull’impossibilità di fuggire. Poi Lotta Continua si era sciolta, metà alla ricerca di spiritualità e l’altra metà craxiani. Stava cambiando tutto. Stava cambiando la mia realtà, stavo diventando famoso e lì ho capito che una certa quantità di fama per me era difficile da sostenere. È stato molto faticoso diventare famosi in anni in cui era proibito diventare famosi. A un certo punto nel 2000 ho deciso di mollare il colpo con l’industria musicale, ho chiuso il contratto con la Warner e da lì sono andato a progetto, iniziando addirittura da un album di fado con Francesco Di Giacomo del Banco, e ho visto che sopravvivevo benissimo e mi sono divertito tantissimo. Vedi che solo a parlarne mi è tornato il sorriso? Prima pensavo che stavo facendo un’intervista triste e ingrugnata.

Io ti ho visto per la prima volta a Be Bop A Lula, il programma tv di Red Ronnie. Detto oggi sembra incredibile, ma per un preadolescente era un programma molto interessante. Nella puntata c’erano i Duran Duran in pieno boom e poi c’eri tu che spiegavi l’America di Springsteen. C’era appena stato il concerto dell’85 a San Siro e Red Ronnie faceva il confronto tra Springsteen e i Duran Duran. Tu dicesti che se ai Duran Duran toglievi tutta la sovrastruttura sarebbero potuti venire da San Giovanni in Persiceto.

Io sempre frasi suicide…

Però vedi, a quasi quarant’anni di distanza io ancora me lo ricordo. Con quella frase hai lasciato un segno. A proposito di Extraterrestre, è vero che “il tipo che viveva in un abbaino” era Carlo Massarini?

Sì, ma era anche un ragazzo che viveva qui a Milano in via Rospigliosi. Era un mio amico ricco il cui padre faceva tutti i detersivi d’Italia, uno che si era potuto comprare la Rickenbacker di John Lennon e il Marshall 200 watt di Hendrix. Io e Camerini andavamo a casa sua, ci facevamo le canne e suonavamo con i suoi strumenti. Lui “viveva in un abbaino” perché stava in un piano mansardato. Questo mio amico ricco aveva tutto quello che voleva, stava in un paradiso, andava in collegio al Rosey a Ginevra. Con lui ho ascoltato per la prima volta il Sgt. Pepper e Are You Experienced?, perché i dischi in Italia arrivavano un po’ dopo ma lui li aveva nel momento dell’uscita. Massarini invece stava a Roma in un ultimo piano che si affacciava su una splendida terrazza dove portava le ragazze, compresa la miss Italia dell’epoca.

Ai tempi extraterrestre, oggi?

Oggi mi sono inventato una religione. Sono fondamentalmente un illuminista, sono appassionato di astrofisica, di biologia. Sono ateo, non ho avuto un’educazione religiosa. Il sentimento del divino mi arriva soprattutto attraverso la musica. Lo Stabat Mater di Pergolesi è una cosa dolorosamente bella. Cosa ispira tutta l’arte? Cos’è questo afflato? Io quando in Euphonia canto Una notte in Italia piango tutte le sante volte e non so perché. Mi sto commuovendo solo a pensarci. La musica avvia verso l’assoluto, questo contatto con la matematica, le leggi che tengono lì gli anelli di Saturno, sono le stesse leggi che rendono bello o piacevole un accordo. Dante aveva ragione: è l’armonia delle sfere. Il Paradiso canta, è luce, vibrazione, è l’universo. Io allora sono andato al contrario: nessuna religione mi risulta credibile, nessun dio che mi viene proposto. Ho pensato: facciamo allora il percorso contrario, vediamo le definizioni che tutti danno di Dio. Onnipotente, onnipresente, onnisciente, eterno, infinito, dentro di noi, in noi e noi in lui. Dio è l’universo. Se hai bisogno di spiritualizzare la realtà, e l’uomo pare ne abbia bisogno, allora la nostra divinità dev’essere il tutto. Noi conteniamo materiale che nasce dallo scontro tra due stelle, se non addirittura tra due buchi neri. Se non è divino questo, se non è assoluto questo… Può dare un’infinita commozione, un infinito calore. Vuoi sentire la voce di Dio? (Smanetta su Spotify e mette su una versione particolarmente bella dello Stabat Mater, nda).

È questo che intendi quando dici che Euphonia e il live che hai intitolato allo stesso modo sono un percorso non solo musicale e testuale ma anche spirituale?

Sì, prima di iniziare a suonare io, Mirko Signorile e Raffaele Casarano ci diamo delle parole d’ordine sempre diverse, in base alle quali poi suoniamo. Il pubblico vive un percorso emozionale e tutti insieme ci abbandoniamo al flusso musicale, alla ricerca di un senso ulteriore e interiore. Durante il concerto poi le cose possono variare anche a seconda della reazione del pubblico stesso.

Foto: Roberto Cifarelli

Ti riporto un po’ bruscamente sulla terra. Hai seguito le polemiche sulla presunta invivibilità di Milano? Cosa ne pensi?

Oggi Milano è una città fighetta. Un tempo era molto diverso. Io andavo al liceo americano, ma frequentavo quelli del classico Beccaria. Lì il figlio del dirigente era compagno di classe del figlio dell’operaio, la realtà era più interclassista. Oggi queste cose si sono perse. Per non parlare del commercio: non è possibile passeggiare per il centro e comprarsi una lattina di Coca-Cola, se non in bar carissimi. Dell’edilizia poi cosa si può dire? Vogliono buttare giù San Siro, ma pensano mai a quanti camion dovranno arrivare? Qualunque cosa si decida di fare per cambiare, sarà tutt’altro che ecologicamente sostenibile. Io ci farei un parco, altro che costruire altri edifici. E poi San Siro è lì, è un monumento, come si fa a buttarlo giù? Come se un giorno uno si fosse svegliato a Roma dicendo: buttiamo giù il Colosseo!

Prima raccontavi della tua posizione moderata all’interno del PCI. Cosa pensi di Elly Schlein?

Avrei votato per lei. Ma dovrebbe perdere questo linguaggio da scuola di partito e questo sorriso di chi ci sta provando troppo. Deve rilassarsi, essere un po’ più vera e parlare più normale. Abbiamo tutti dovuto fare la stessa operazione. Una volta il presidente di una casa discografica mi ha detto: «Finardi, ma lei non mi sbaglia mai un congiuntivo! Sia più popolare». Questa problema un pochino ce l’ha anche lei. Il suo atteggiamento è entusiasta, però parla in burocratese. «Penso che questa cosa vada affrontata in maniera collettiva facendo un attento studio congressuale che porti all’eliminazione delle correnti interne verso un nuovo dinamismo…». Ma de che?

La stai esortando a parlare come mangia?

Sì, ma purtroppo credo che mangi così. Ma lo capisco, in quel contesto ci sono cresciuto anch’io, poi nel 1979 il segretario delle sezione del PCI in cui ero iscritto mi ha chiesto di non rinnovare la tessera perché avevo contestato l’invasione sovietica dell’Afghanistan, ci ho anche scritto una canzone. Mi sono domandato: che differenza c’è con il Vietnam? Ero diventato molto famoso, mi intervistavano sui giornali e dicevo cose che erano fuori linea.

Che differenza c’è tra te oggi e l’Eugenio Finardi della Cramps?

Quello della Cramps credeva nell’uomo, quello di adesso crede nell’uomo singolo ma non nell’uomo collettivo. Sono uno dei pochi che confida nell’intelligenza artificiale, se alla fine si autoprogramma e ragiona… senza ormoni, senza sesso, con un’unica identità, perché è tutto connesso, che motivo avrebbe di fare del male?

Non pensi che sia molto asettica, rispetto all’uomo, e molto meno creativa? L’intelligenza artificiale crea, però finora mi pare che crei delle cose molto piatte.

Ma adesso siamo agli albori, abbiamo appena scoperto il fuoco. Degli smartphone già non possiamo fare a meno e li abbiamo solo da quindici anni. Proiettiamoci di 500 anni nel futuro e chissà cosa potrà fare l’intelligenza artificiale. Adesso siamo solo agli inizi. Poco fa ho fatto un esperimento con l’intelligenza artificiale: scrivere una canzone rap “nello stile di Eugenio Finardi”…

E come è uscita?

Una merda (risate). Ma con un paio di aggiustate… In inglese vengono molto meglio, proverò in inglese, in Finardi style.