Come spiegarlo? Come fare a far capire alla generazione Z, ma pure ai millennials, cosa intendiamo noialtri quando parliamo di “post-punk”? Basterà dire che è una cosa successa “dopo il punk” ma “prima di Internet”? Basteranno le sneaker edizione limitata con la texture della copertina di Unknown Pleasures dei Joy Division? Oppure potranno tornarci utili i Молчат Дома, trio post-punk bielorusso contemporaneo (fate conto: una specie di clone sovietico dei primi Neon, quelli di Tapes of Darkness), diventati per qualche settimana – nell’estate 2020 – un meme di TikTok?

Dice Pitchfork che il loro suono “… come di un eterno 1997” (1997 inteso nel senso di “preistoria”, come se io e voialtri lettori parlassimo del giovane irredentista serbo-bosniaco Gavrilo Princip che spara all’arciduca Francesco Ferdinando), ai genZ evoca una sensazione indefinita, ma facilmente rubricabile alla voce “hauntology”, languore molto amato dall’ultima vulgata dell’antropologia culturale, che indica lo struggersi per un imprecisato presentimento di “futuro perduto” e per le utopie che potevano essere e invece non sono state. (Niente che già non avesse catalogato vent’anni fa James Murphy degli LCD Soundsystem, quando biascicava di “… borrowed nostalgia for the unremembered eighties”, ma voi non ditelo a quelli di Nero che poi ci restano male).

In effetti, se una singola sensazione o nozione possiamo legare al post-punk – e, nel nostro caso particolare, al post-punk italiano – è esattamente quella di “futuro”. Si era parecchio hauntologici anche allora, certo. Per dire: tutta l’elettronica uscita da Sheffield nei primi ’80, dai Clock DVA ai Cabaret Voltaire agli Human League, prendeva le mosse da una evidente “nostalgia del futuro”, in parte ancora figlia del negazionismo punk (“no future”), in parte legata al fatto che il 2000 era ormai dietro l’angolo ma già s’iniziava a capire che il mondo dei Pronipoti e di Spazio: 1999 (o dei progetti urbanistici di Yona Friedman e Buckminster Fuller, o banalmente delle discoteche cosmic tipo l’Altro Mondo Studios di Rimini) non sarebbe mai arrivato. Non per noi, almeno. Eppure, nonostante la rotta di collisione paventata dalle utopie negative di James G. Ballard e William Burroughs, l’esperienza quotidiana era quella di grandi “possibilità”.

Potenzialità infinite, dovute a tecnologie (per fare musica, ma non solo) sempre più economiche e accessibili, modi per far circolare la nuova informazione (radio libere e giornali autogestiti), reti – per il momento “postali” – attraverso cui scambiare i propri manufatti con gente simile a noi praticamente a qualsiasi latitudine.

E qui veniamo all’Italia, e al tema del libro. Ovvero a quella finestra di un paio d’anni in cui gli abitanti dell’adorata Penisola si ritroveranno traghettati dal cupo rigore dei mai completamente metabolizzati anni di piombo, al carnevale edonista e spensierato degli #anniottanta di Nonsolomoda e degli aperitivi con gli stilisti. Non è un caso se sarà Firenze la conclamata “capitale” del post-punk italiano: meno traumatizzata dal decennio passato rispetto alla più politica Bologna, più chic e libertaria di una Milano dove in centro ghisa e pulotti ancora amavano fermare dark e rockabilly, preparando (volontariamente o involontariamente) il terreno al terrificante Paperone di Arcore che ci colonizzerà l’inconscio con le sue tivù miracolose.

Ma la vera rete neurale lungo cui succederà tutto ciò di cui state per leggere in questo libro, sarà la grande provincia diffusa, per la prima volta un po’ meno in ritardo rispetto alla città. Negozi di dischi in paesi di 30mila anime in cui trovavi l’incredibile (un personale onore delle armi a Pick Up di Bassano del Grappa e alla sua sezione di cassette industrial); sale prove immerse nella nebbia padana in cui le canzoni dei Sound del povero Adrian Borland erano materia di studio corrente più ancora che a South London. Di nuovo: non è un caso se l’organo ufficiale del post-punk italiano, la fanzine poi-divenuta-rivista Rockerilla, nacque in un buco di paese dell’alta val Bormida, entroterra di Savona (Cairo Montenotte: un nome che manco nei fumetti di Tex Willer).

Quella in cui nasceva il post-punk era un’Italia rigida, intorpidita, di sicuro “provinciale” anche quando metropolitana e cosmopolita. Un’Italia sottoposta un po’ con giovanile entusiasmo e un po’ controvoglia a un processo di “postmodernità istantanea” attraverso il quale si provavano a sradicare – ma troppo repentinamente, senza anestesia – le radici contadine. E quindi, da un lato la famosa scena-capolavoro del cinema dei Vanzina brothers (“Papà, a te t’ha fregato il benessere. M’hai mandato a New York, ma noi semo de Frascati”). Dall’altro, un faticoso, quotidiano processo di adeguamento alla contemporaneità che ebbe il suo sublime cantore – prima ancora delle band di cui leggerete qui – in Pier Vittorio Tondelli, le cui pagine sulla lieta intellighenzia fashionista e culturalista, e sulla malinconia che ti coglieva al bancone di certi videobar, rimangono ineguagliabili anche a distanza di decenni.

E a proposito delle band, invece: cosa dovremmo dire, di loro, ai genZ? Come potremmo fargliele “capire”, legnose com’erano, impacciate com’erano, ingenue com’erano? Dovremmo forse iniziare – certi d’essere fraintesi – dal raccontare la prodigiosa velocità con cui quelle band assimilavano le novità, e l’ancora più incredibile prontezza con cui le rimettevano in circolazione, rinunciando a certezze fino a un minuto prima granitiche. Che un trio blues-rock di Pordenone o di Chieti Scalo potesse – dopo una singola puntata di Mister Fantasy, o dopo un pomeriggio passato ad ascoltare una cassetta con “il meglio dei Throbbing Gristle” – trasformarsi in un duo techno-pop, è esattamente il tipo di affascinante rapidità di cui erano costellati quegli anni. Così come l’epifania che al pulsare celibe di una drum machine si potesse accoppiare un giro di basso funky (quindi in odore di disco: in Italia tradizionalmente – e con tutti i paradossi del caso – considerata “la musica dei fasci”).

Erano rivelazioni per pochi e fu una rivoluzione per pochissimi, certo: sotterranea per predestinazione, più che per vezzo. Eppure – mode OK BOOMER! on – la scena italiana non sarà mai più così “aperta” e felicemente innovativa come lo fu allora. Così priva di paura. Così disposta ad andare incontro a un futuro che, allora, riusciva ancora a essere immaginato.

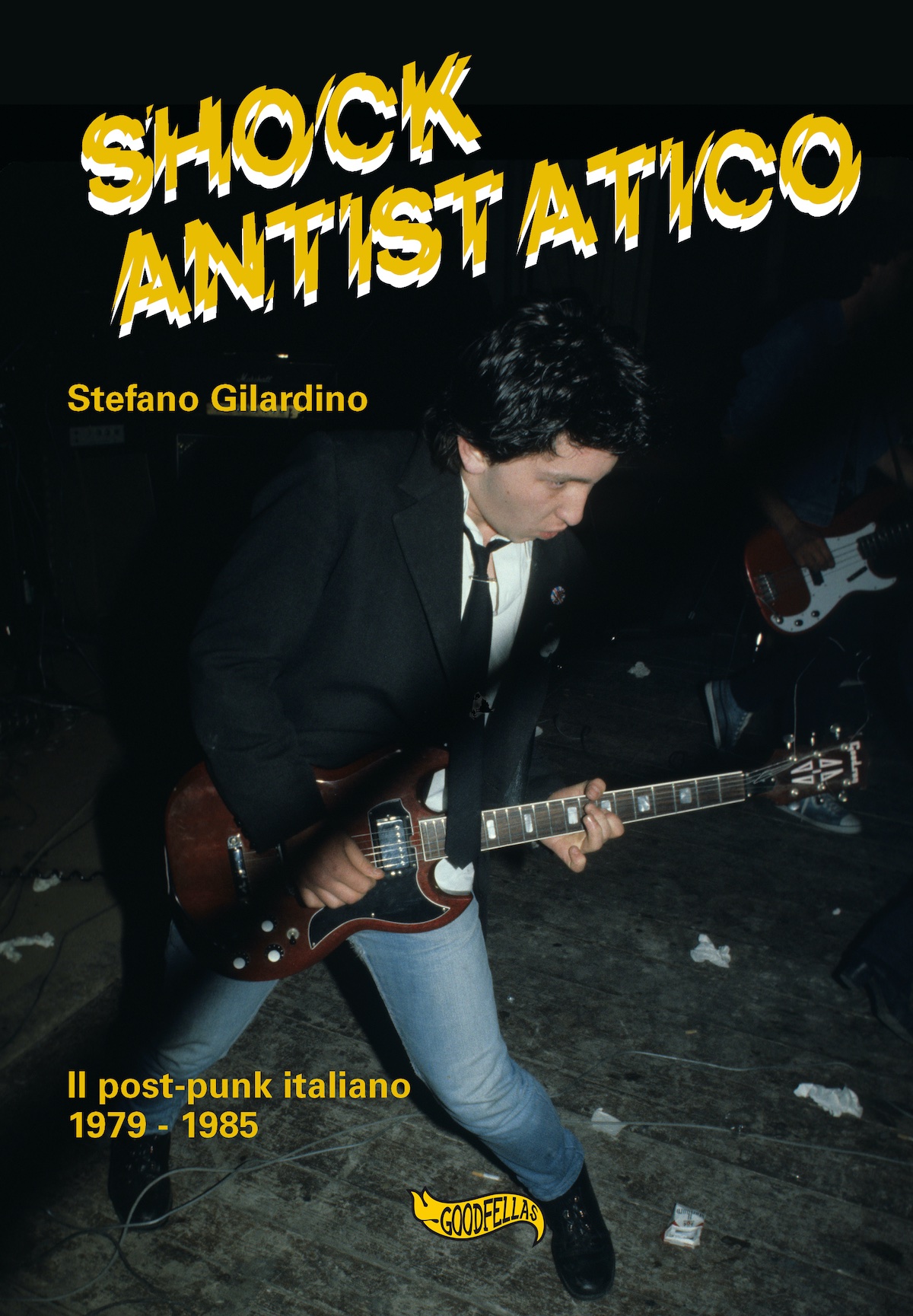

Tratto da ‘Shock antistatico. Il post-punk italiano 1979-1985’ di Stefano Gilardino, (Spittle/Goodfellas) in uscita il 4 febbraio