Erano gli anni della Lady di ferro Margaret Thatcher e degli scioperi a oltranza dei minatori. Della guerra lampo delle Falklands/Malvinas e della crisi economica che mordeva il Regno Unito dopo l’inverno dello scontento che aveva agitato la fine dei ’70. Delle tensioni razziali crescenti in un Paese che faticava ad assorbire le nuove ondate di immigrazione e del National Front (il partito di estrema destra ricettacolo di xenofobi e postfascisti) che rialzava la testa. Erano gli anni ’80 e il pop britannico prendeva nota. Reagendo al clima turbolento della politica, al deterioramento della vita sociale, al grigiore e alla depressione delle periferie urbane con un’energia e una veemenza che inducevano a sperare che non tutto fosse perduto.

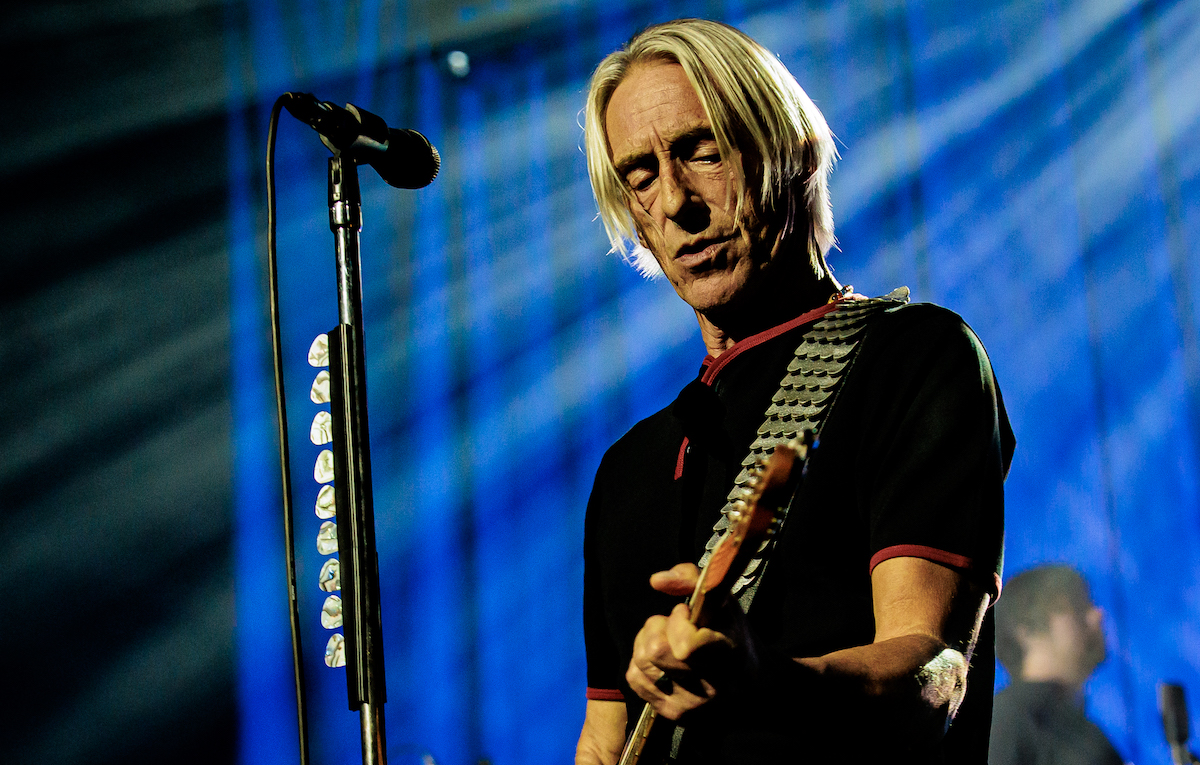

Proprio all’alba del decennio i Clash avevano pubblicato il loro manifesto politico e terzomondista con Sandinista!. Billy Bragg ne diventava la versione one man band armato soltanto di una voce dal fortissimo accento cockney e di una chitarra elettrica che come quella di Woody Guthrie uccideva i fascisti. Matt Johnson con i The The dipingeva una nazione e un mondo sempre più lividi e infettati da vecchie (il colonialismo) e nuove (l’Aids) malattie. Gli Special AKA (già Specials) reinventavano lo ska e il rocksteady giamaicano inneggiando alla liberazione di Nelson Mandela e prendendo posizione contro il razzismo, mentre gli Smiths di Morrissey e Johnny Marr proclamavano la morte della Regina e cantavano il disagio dei tanti outsider incapaci di riconoscersi in una English way of life in disfacimento. Intanto Paul Weller, che con i Jam era diventato (suo malgrado) il portavoce di una generazione, aveva sciolto il gruppo tra la disperazione dei fan per inventarsi una nuova identità musicale più politicizzata e cosmopolita, facendosi fotografare con il nuovo partner musicale Mick Talbot in trench, pullover e occhiali da sole in qualche bistrot parigino, intento a sorseggiare un cappuccino e a progettare nuove e inaudite avventure sonore.

Con il collettivo aperto e mutante degli Style Council, Weller apriva gli orizzonti, unendosi a uno stuolo di giovani musicisti che recuperavano il sound della Motown e del Northern soul e riscoprivano il jazz ricercato e stiloso dei classici Blue Note, del Modern Jazz Quartet, di Stan Getz e di Dave Brubeck (il cui standard Blue Rondo à la Turk diede il nome a una delle band emergenti di quegli anni): erano quelli, accanto alla canzone sofisticata dei crooner anni ’40 e ’50, le fonti di ispirazione di una new wave of British jazz pop attorno a cui, nei primi anni del decennio, si coagulò una schiera eterogenea di musicisti, di etichette (spesso indipendenti), di produttori, di programmatori radiofonici, di dj e di ascoltatori che non si riconoscevano nel synth pop new romantic d’evasione dei Duran Duran e degli Spandau Ballet o nel post punk dark e gotico di Cure e Siouxsie and the Banshees.

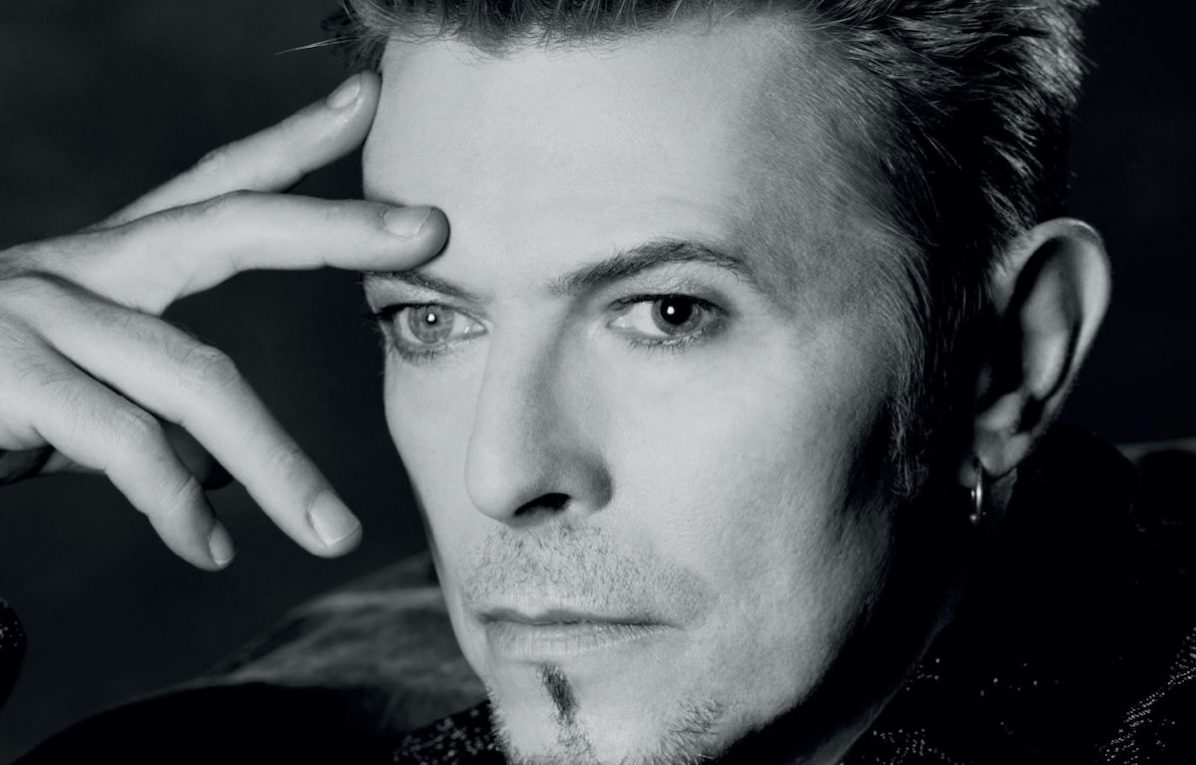

Gente cool ed elegante, nelle scelte musicali e spesso anche nel vestire, che utilizzava l’abbigliamento e l’immagine – il look, come si diceva allora – per veicolare un messaggio preciso: capelli corti e sovente ben curati, giacche e cravatte di buon taglio sartoriale, scarpe lucidate a puntino e giubbotti alla Chet Baker combaciavano con una musica garbata, pulita, scintillante, che accanto al rhythm & blues e alla musica afroamericana da ballo, mai passati di moda, riscopriva il jazz ‘freddo’ e la bossa nova celebrando lo spirito di quegli Absolute Beginners raccontati da Julien Temple nel suo cult movie del 1986, ispirato all’omonimo romanzo di Colin MacInnes, ambientato nella Londra in trasformazione di fine anni ’50 e alla cui colonna sonora presero parte, oltre agli Style Council e a David Bowie (autore e interprete dell’hit single che la intitolava), Ray Davies dei Kinks e Jerry Dammers degli Specials, vecchi eroi del cool jazz come Gil Evans e protagonisti della nuova onda come Sade Adu e i Working Week.

Era il manifesto di un revival effimero ma effervescente, di un nuovo modo di fare musica nostalgicamente memore di un passato idealizzato e calato nel contesto sociopolitico e culturale di un’epoca irrequieta, avvelenata e controversa, frutto di una generazione di giovani artisti che protestava ad alta voce contro le rigorose politiche della Thatcher e cercava nuove forme di aggregazione e mobilitazione issandosi sulle macerie dello stato sociale smantellato dai Tories e del Commonwealth in rivolta. Un movimento fluido e senza confini precisi, spesso connotato più dall’atteggiamento e dall’approccio che dai codici musicali, un contenitore ampio e multiforme di stili in cui stelle destinate a un grande successo commerciale (Sade, Simply Red, gli epigoni Swing Out Sister, gli stessi Style Council molto più popolari all’estero che in patria) convivevano con meteore e grandi promesse presto dimenticate (chi ricorda gli Animal Nightlife e i Big Sound Authority?).

Artefici, gli uni e gli altri, di dischi che oggi suonano in parte datati, fatalmente invecchiati a causa di quelle sonorità asettiche e artificiali che caratterizzavano molta produzione musicale degli anni ’80, ma che sotto la patina sintetica e il velo dell’easy listening rivelano ancora oggi lampi di eccellente songwriting, grande vitalità e una perfetta aderenza alla realtà dei tempi e dei luoghi in cui vennero concepiti. Vale la pena di riascoltarli e riscoprirli, non solo per puro esercizio nostalgico o per curiosità storica. Cominciando, magari, dalla lista in ordine cronologico che, senza pretese di completezza e con qualche libertà interpretativa, vi sottoponiamo di seguito: 10 album che raccontano quel breve, ma intenso rigurgito retromodernista, una Cool Britannia che precedette di un decennio le ambizioni di grandeur di Tony Blair e l’assalto alle classifiche mondiali di Oasis e Spice Girls.

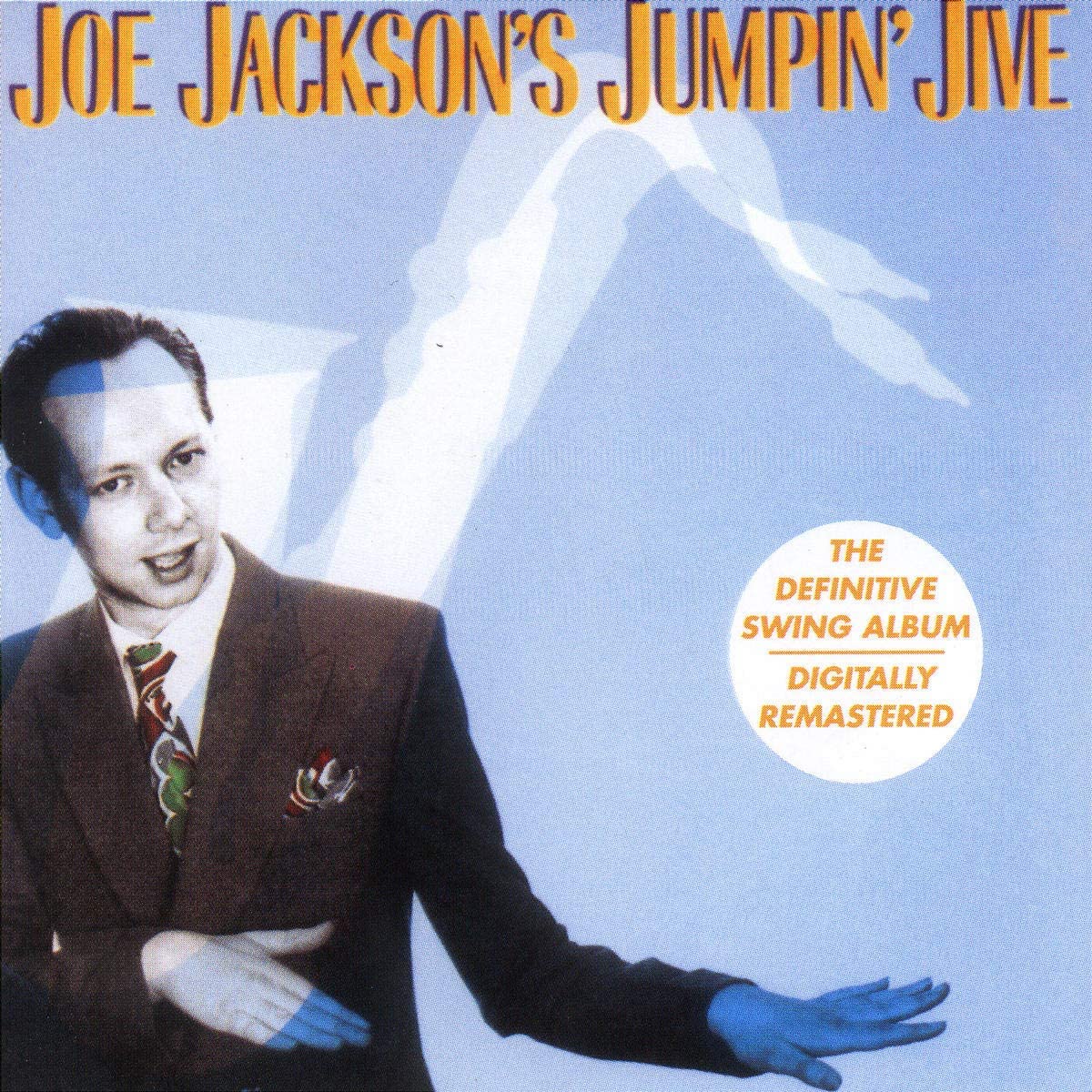

“Jumpin’ Jive” Joe Jackson (1981)

Battitore libero e anticonformista, lo spilungone di Burton upon Trent ha poco a spartire con la corrente neo cool, ma la anticipa con un disco che all’epoca sorprese pubblico e critica sparigliando le carte. Accantonato il tagliente pub rock dei primi due dischi e gli esperimenti dub reggae di Beat Crazy, Jackson – sempre affiancato dal fedele bassista Graham Maby – assemblò per Jumpin’ Jive una band con tromba, sassofono e clarinetto, tuffandosi con verve e un pizzico di humour nel repertorio classico di Louis Jordan, Louis Armstrong, Cab Calloway e Lester Young e mettendo a segno un divertissement che è al tempo stesso una raffinata operazione culturale, per nulla accademica o spocchiosa. Un esperimento riuscito che rivitalizzava lo swing, il jump blues e il be bop degli anni ’40 sdoganandoli presso i giovani ascoltatori della new wave britannica.

“Eden” Everything But The Girl (1984)

La stupenda voce, ricca di spleen britannico, di Tracey Thorn (già nelle Marine Girls) e il raffinato gusto strumentale di Ben Watt (voce, chitarre, tastiere, produzione) sono gli ingredienti vincenti del primo album della coppia sotto la sigla Everything But The Girl. Il grande successo commerciale arriverà molto dopo (nel 1995, con la versione remix di Missing), ma Eden rimane uno dei migliori dischi inglesi degli anni ’80: bossa nova (il singolo Each and Every One, un attacco al maschilismo dell’industria discografica), smooth jazz confidenziale da ore piccole e delicato indie pop elettroacustico (Another Bridge, Frost and Fire, Bittersweet) tratteggiano con tonalità lievi e colori pastello i contorni di una musica minimalista movimentata da discreti inserti di fiati, tastiere, contrabbasso e percussioni latine. Ancora oggi, un disco magico e incantevole nella sua malinconica leggerezza.

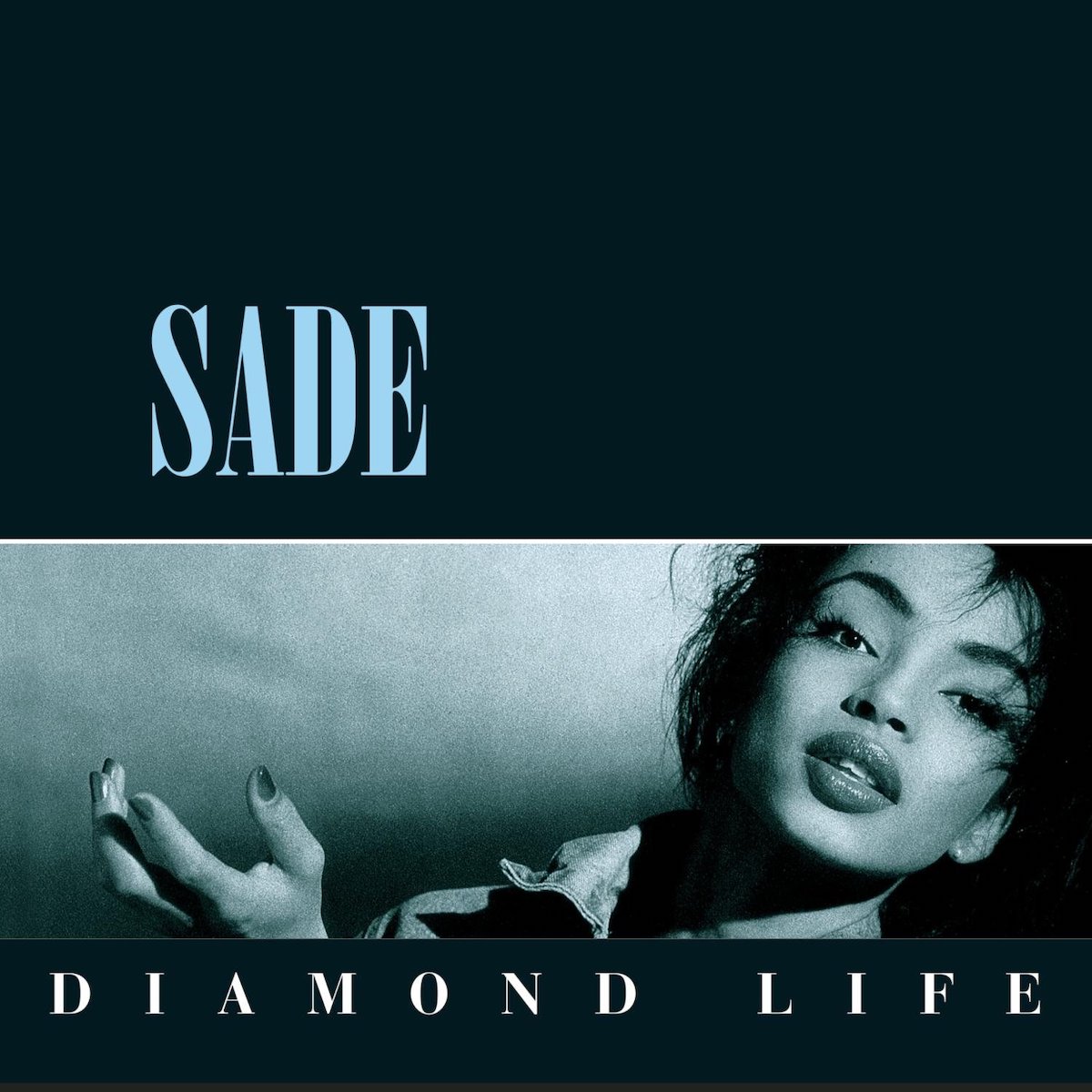

“Diamond Life” Sade (1984)

Algida e seducente, la britannica (ma nigeriana di nascita) Sade Adu e la band che porta il suo nome fanno subito centro con Diamond Life, oltre sei milioni di copie vendute nel mondo. L’eleganza, il portamento e il physique du rôle della cantante con un passato da fashion designer e da modella fanno la loro parte, così come la sua voce suadente, ma altrettanto importante è l’impeccabile arredamento strumentale allestito dal produttore Robin Millar (un nome importante del periodo, in cabina di regia anche con Boy George) e dal bandleader, sassofonista e chitarrista Stuart Matthewman: l’andamento pigro e sensuale di Your Love Is King e il passo felpato del vellutato mega hit Smooth Operator rivelavano al mondo una interprete in perfetta sintonia con le sonorità soffuse, morbide, jazzy e levigate che stavano prendendo piede in Inghilterra, tra sax voluttuosi, liquidi fraseggi di tastiere, ritmi lievemente funkeggianti e ballabili (Hang On to Your Love).

“Whose Side Are You On?” Matt Bianco (1984)

Mark Reilly (voce), la polacca Basia Trzetrzelewska (voce) e Danny White (tastiere) rappresentano, con la sigla Matt Bianco, la faccia più easy, leccata e mainstream del cool britannico: soul, smooth jazz e musica latina contaminati con influenze electro sono le coordinate entro cui si muove il loro fortunato album di debutto, un hit nei Paesi di lingua tedesca, in Italia e anche in patria grazie a singoli swinganti e accattivanti come Whose Side Are You On?, Get Out of Your Lazy Bed e Sneaking out the Back Door, filanti, gradevoli, orecchiabili, ma anche un po’ leziosi e poco consistenti. La forma prende il sopravvento sulla sostanza, la stilizzazione diventa fin troppo calligrafica e tutto suona come un progetto studiato a tavolino. Il disco si rivelerà comunque una fucina di singoli di successo, dal momento che anche il Brasile da cartolina di Half a Minute e il groove strumentale di Matt’s Mood faranno breccia nelle classifiche.

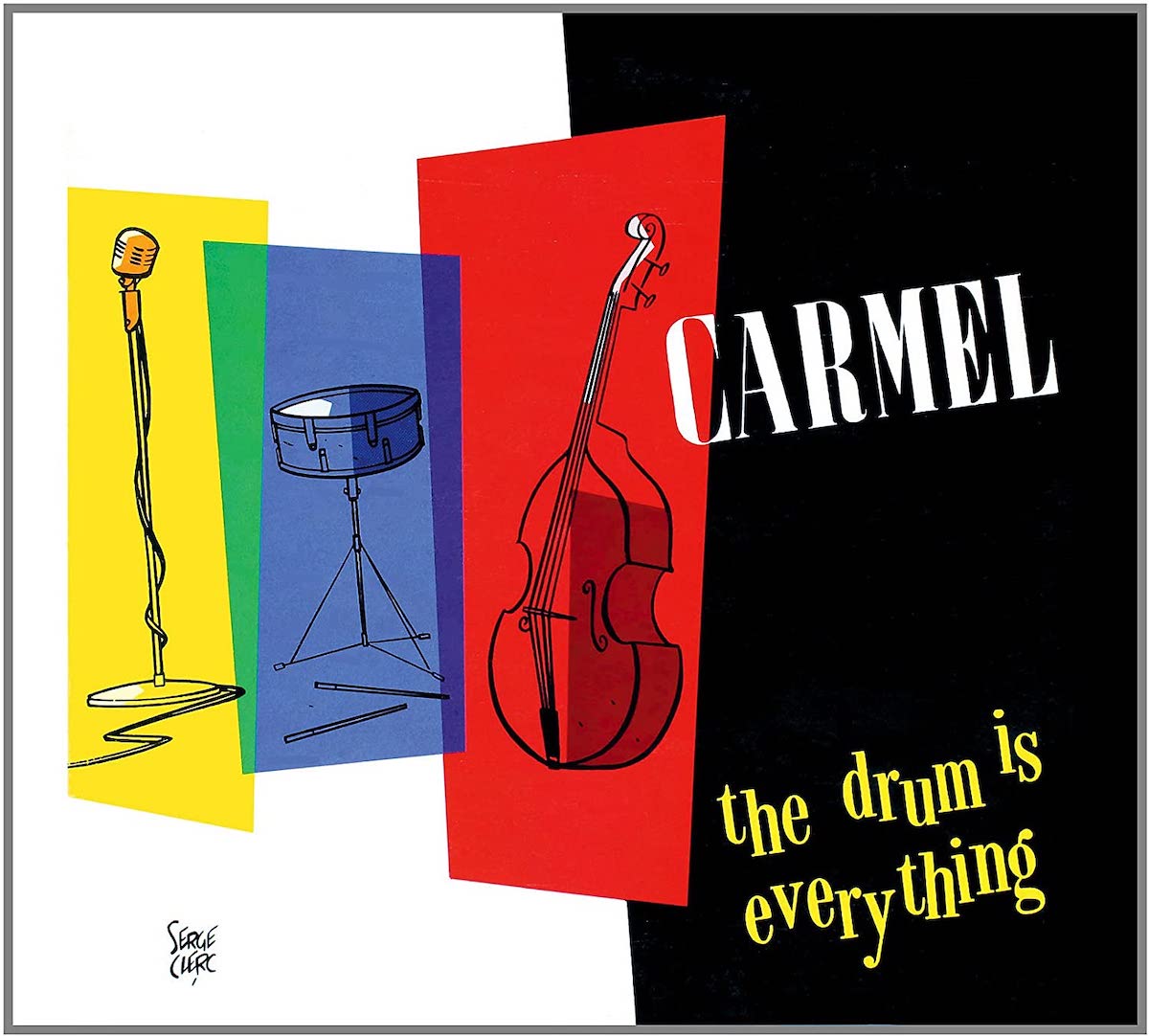

“The Drum Is Everything” Carmel (1984)

Il titolo dice molto sui contenuti del primo LP del trio guidato da Carmel McCourt, bionda e grintosa cantante soul del Lincolnshire che non si spaventa neppure davanti a certi paragoni (esagerati e fuori luogo) che tirano in ballo Ella Fitzgerald e Aretha Franklin. La sua voce aspra, un contrabbasso e un dinamico set di percussioni sono gli elementi portanti di un sound arricchito da fiati e tastiere ma decisamente più crudo, ruvido e spontaneo di quello di tanti altri contemporanei che in quel periodo attingevano ai classici del jazz, del blues e del soul. Lo swing irresistibile di More, More, More è il biglietto da visita vincente di un disco che gioca bene le sue carte tra il gospel blues di Bad Day, il dub di Rue St. Denis, il tribalismo della title track e spettrali, scheletriche cover dello standard anni ’30 Stormy Weather, di Willow Weep for Me (Nina Simone) e di Tracks of My Tears di Smokey Robinson & The Miracles.

“Limping for a Generation” The Blow Monkeys (1984)

Il successo arriderà al carismatico Dr. Robert e alla sua band due anni dopo con l’album Animal Magic e il singolo Digging Your Scene, ma è lui stesso a riconoscere che molte delle canzoni migliori dei Blow Monkeys sono nell’album di debutto: un disco jazz punk – ancora parole sue – che mischia riff taglienti, viziose e tenebrose atmosfere da night club, arrangiamenti scattanti per fiati ed archi e testi acuti e originali. Il poliedrico leader (che suona chitarra e pianoforte) ha una presenza scenica che non passa inosservata, così come la voce dandy «di uno che veste solo velluto e fuma solo cigarillos» (secondo la felice definizione di un critico inglese). È quel timbro particolare, insieme ai sax di Neville Henry, a infondere personalità a soul vivaci come He’s Shedding Skin e a ballate sinuose come Atomic Lullaby. L’incisività sferzante in stile Roxy Music di Go Public, l’r&b fiatistico di Man from Russia e l’esotismo ammaliante di Fat Cat Belusha alzano ulteriormente il tono di un disco molto rivalutato a posteriori.

“Working Nights” Working Week (1985)

Anche se non raggiunge le vette dei primi singoli formato dodici pollici (Venceremos e Storm of Light: ospiti, rispettivamente, Robert Wyatt e Julie Driscoll-Tippetts), Working Nights resta forse il frutto migliore della scena neo jazz inglese degli anni ’80. Fondati da Simon Booth alias Simon Emmerson (proveniente dai Weekend e in seguito ideatore degli Afro Celt Sound System) e dal sassofonista Larry Stabbins, già allora un veterano che aveva collaborato a lungo con Keith Tippett, i Working Week si rivelano al debutto sulla lunga distanza il gruppo tecnicamente più virtuoso, jazz oriented e militante del lotto: la voce duttile e potente di Julie Roberts è la terza, essenziale tessera del puzzle in una dinamica, swingante cover di Inner City Blues di Marvin Gaye, in una versione più succinta e rallentata di Venceremos (un tributo al poeta e cantautore cileno Víctor Jara, vittima del regime di Pinochet), in sontuosi pop orchestrali come Sweet Nothing e tra i ritmi latini di Thought I’d Never See You Again.

“Our Favourite Shop” Style Council (1985)

Paul Weller e il tastierista Mod Mick Talbot avevano già aperto una nuova strada al pop inglese con i primi singoli a nome Style Council (Speak Like a Child, The Long Hot Summer, My Ever Changing Moods) e con il loro primo album, l’eterogeneo e quasi spiazzante Café Bleu (1984). È però con il secondo LP Our Favourite Shop che la formazione – diventata un quartetto con la presenza fissa del batterista Steve White e della cantante D.C. Lee – mette a fuoco il suo ambizioso progetto artistico: il disco fotografa con precisione i guasti del nuovo ordine mondiale e del capitalismo rampante nel funk arrembante di Internationalists (titolo americano dell’LP) e in quello danzabile di The Lodgers, mentre il soul travolgente di Walls Come Tumbling Down diventa una delle più efficaci canzoni di protesta anti Thatcher dell’epoca. Ma Weller ha in serbo altri colpi vincenti, tra l’arrangiamento d’archi beatlesiano di A Stones Throw Away, il synth pop di Boy Who Cried Wolf e a A Man of Great Promise, accorata dedica all’ex Jam Dave Waller stroncato da una overdose di eroina.

“Steve McQueen” Prefab Sprout (1985)

A dispetto di una produzione che allora sembrò avveniristica e coraggiosa, ma che oggi suona fin troppo ingombrante (opera del mago dell’elettronica e del synth pop Thomas Dolby, cui quello stesso anno ricorse anche Joni Mitchell per Dog Eat Dog), Steve McQueen – secondo album dei Prefab Sprout – conserva la sua meritata fama di capolavoro senza tempo del pop britannico grazie alla straordinaria qualità della scrittura di Paddy McAloon. Distanti dalle preoccupazioni sociopolitiche di tanti altri autori contemporanei e in vago odore di jazz e country (Faron Young), le sue canzoni sono deliziose e profonde meditazioni sul tema dell’amore, poetiche e sospirose (specie nei controcanti dell’angelica Wendy Smith) senza mai risultare stucchevoli e scontate. Ariose e romantiche, la celebre Appetite (aperta da un indovinato fraseggio di synth di Dolby), When Love Breaks Down, Bonny e Goodbye Lucille #1 (alias Johnny, Johnny) sono straordinari ceselli di pop d’autore per cui i critici dell’epoca scomodarono non a sproposito i nomi di Lennon-McCartney, Cole Porter e George Gershwin.

“Picture Book” Simply Red (1985)

Qualche anno dopo Picture Book i Simply Red conquisteranno il mondo, ma è con questo disco di debutto che la band inglese getta le basi di un percorso che porterà il gruppo di Manchester a diventare una delle band più popolari degli anni ’80 e ’90: merito del carisma, della passione e dell’energia di Mick Hucknall, prodigiosa voce soul al servizio di un “cuore socialista” che in questa raccolta accende e infiamma pezzi dal groove funk trascinante come Come to My Aid e Money’s Too Tight (To Mention) (ripresa dal repertorio degli americani Valentine Brothers) così come il midtempo avvolgente di Jericho. Il suono classico e aggiornato della Motown e del Philly Sound è lo stampo che modella anche una ballata irresistibile come Holding Back the Years, scritta da Hucknall con Neil Moss, ma provvista di tutte le credenziali di un classico anni ’60. Un trattamento simile Mick lo riserva anche a un brano contemporaneo come Heaven dei Talking Heads, rallentato e trasformato anch’esso in un vintage soul alla maniera di Harold Melvin & The Blue Notes.