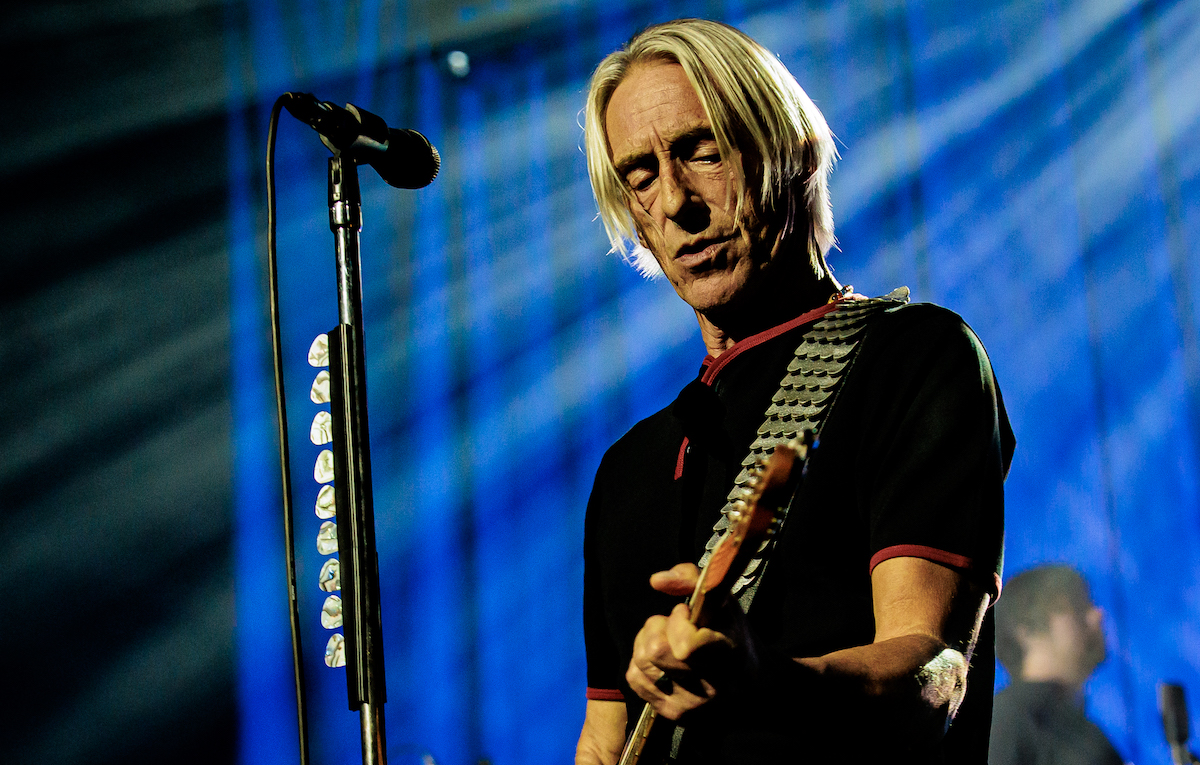

È diventato scontato, persino stucchevole parlare di Paul Weller come di un uomo in continuo cambiamento prendendo a prestito il titolo di una delle sue canzoni più famose. Eppure c’è una verità incontestabile nella definizione abusata di “Changingman”: a 62 anni, il songwriter e musicista di Woking, sobborghi sudoccidentali di Londra, può dire di avere vissuto molte vite diverse spinto da una voracità musicale, da un’inquietudine artistica e da una predisposizione al moto perpetuo che anche nel nuovo album On Sunset balzano alle orecchie al primo ascolto.

Salutato con entusiasmo dalla stampa inglese, il disco rispecchia una maturità espressiva e un sereno equilibrio esistenziale che misurano la lunga distanza percorsa da quando, nella seconda metà degli anni ’70, Weller era uno dei giovani arrabbiati della musica inglese. Come sempre farà discutere e dividerà i fan, con quel suo rimbalzare ormai proverbiale di mood in mood, di stile in stile. Ma è innegabile che abbia carattere, sostanza, stile, classe, eleganza. Frutto di riflessioni sull’età che avanza e di una speranza ostinata nel futuro, di ascolti a tutto campo – che oggi si estendono anche al jazz modale e alla musica concreta –, di orecchie sempre sintonizzate sull’attualità (proprio lui, che a metà anni ’90 sosteneva che la musica rock post 1968 non avesse ragione di esistere) e di un carattere cocciuto e volitivo che in passato lo ha spesso portato a prendere decisioni impopolari.

Come quando, nell’estate del 1982, gettò nella costernazione una generazione di giovani connazionali sciogliendo i Jam, istituzione britannica allora all’apice della sua parabola, per trasferirsi idealmente sulle rive della Senna a sorseggiare cappuccino e inventarsi con gli Style Council una musica cool che rinnovava i linguaggi del soul, del funk e del jazz ‘leggero’ afroamericano. O quando, qualche anno dopo, una sbandata (troppo in anticipo sui tempi?) per la deep house di Chicago lo portò a confezionare un album, Modernism: A New Decade, che la Polydor si rifiutò di pubblicare ponendo di fatto fine all’esistenza del gruppo e lasciandolo per la prima volta senza un contratto discografico e in preda a dubbi sul prosieguo della sua carriera. La sua storia successiva è un diagramma dal tracciato meno vertiginoso ma sempre punteggiato da flessi, stalli e ripartenze. Nella prima metà degli anni ’90, grazie a una magica congiunzione astrale e a una perfetta scelta di tempo e di luogo, Wild Wood e Stanley Road lo proiettarono di nuovo al centro dell’azione proprio nel periodo di esplosione del Brit Pop, i cui nuovi campioni – Noel Gallagher e gli Oasis soprattutto – presero proprio lui, il Modfather, a modello ed esempio. Non furono tutte rose e fiori: sbronze, cocaina, un senso latente di onnipotenza e un leggero appannamento creativo lo portarono gradualmente in un vicolo cieco trasformando, in una parte dell’opinione pubblica, la sua immagine di portavoce di una generazione (etichetta affibbiatagli ai tempi dei Jam e da lui sempre rifiutata) in quella di prototipo del “dad rock”, termine – decisamente ingeneroso nei suoi confronti – con cui gli angloamericani definiscono una musica per ‘adulti’, accomodante e ripetitiva nei suoi cliché.

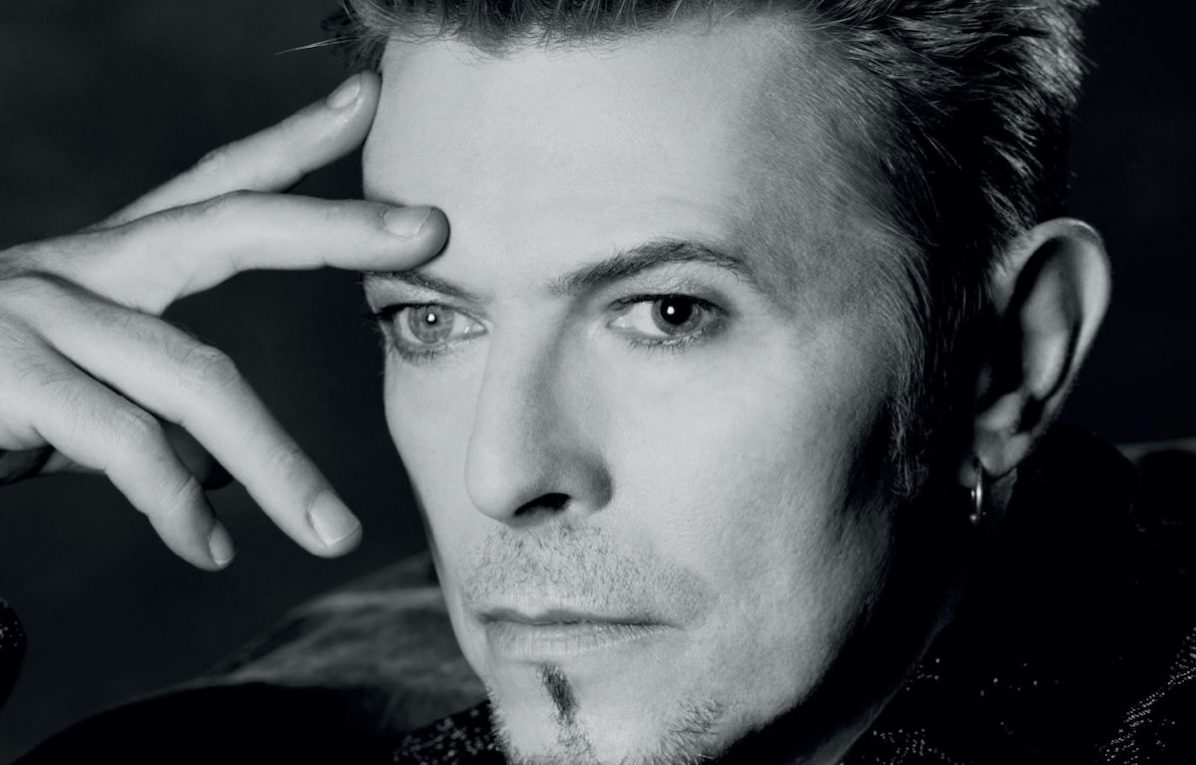

Sembrava ormai tracciato il sentiero di un decoroso ma implacabile declino. E invece, nel 2008, arrivò 22 Dreams: orgoglioso e sorprendente colpo di coda che rimise tutto in discussione aprendosi a nuovi stimoli e inaugurando una nuova stagione, tuttora in corso, di dischi lodati dalla critica e di grande successo (soprattutto in patria) che fanno di Weller un esempio encomiabile di vitalità ed energia creativa tra i rocker che hanno varcato la soglia della mezza età. “Mod fino alla tomba” e icona di stile che anche nel rinnovarsi dell’abbigliamento e del taglio di capelli (ora lisci, bianchi e lunghissimi, complice l’obbligatoria reclusione domestica in tempi di pandemia) trasmette la sua ansia di rinnovamento e di trasformazione, in questi ultimi anni Paul ha modificato il modo di scrivere e di intendere la musica: abbandonata la vis polemica, il livore e certi taglienti ritratti della English way of life in stile Ray Davies che caratterizzavano la discografia dei Jam, consegnato alla storia l’agit pop antithatcheriano degli Style Council dei primi anni ’80, acquietata la voglia di riscatto dei primi anni solisti, oggi celebra nelle sue canzoni una spiritualità e un senso di appartenenza che ritrovano nella natura e negli affetti familiari una ragion d’essere e negli eccessi del consumismo e del materialismo un bersaglio ricorrente (con una punta di autocritica: ex proletario arricchito, Weller fa i conti con un latente senso di colpa). Sul suo altare Small Faces, Beatles, Kinks, Curtis Mayfield, Bill Withers, Nick Drake e David Bowie sono statuette intoccabili, ma la sua dieta musicale si è ampliata a includere John e Alice Coltrane, i tedeschi Neu!, il compositore d’avanguardia francese Pierre Schaeffer e tanto altro ancora, influenze emerse con sempre maggiore evidenza in una sequenza di dischi prodotti con una lucidità e una costanza che per sua stessa ammissione devono molto all’ormai decennale rinuncia ai vecchi vizi e all’alcol in particolare.

Non si registra nessun flop clamoroso, a ben guardare, nessun colpo di testa da cui fare precipitosamente marcia indietro nell’arco dei suoi 15 album solisti di studio, che proviamo qui a ordinare dal peggiore al migliore (escludendo dalla lista live, BBC Sessions e raccolte varie) usando, come criterio di valutazione, non solo la qualità musicale e il gradimento personale, ma anche il contributo di novità e sorpresa che ogni titolo ha apportato al suo catalogo. È un percorso affascinante e ondivago che riflette i mutevoli stati d’animo di un uomo dal piglio deciso e dal carattere brusco, un modernista all’antica che crede ancora ciecamente nel potere salvifico della musica.

15. “Sonik Kicks” (2012)

L’album più coraggioso del Weller solista è anche il più divisivo e spiazzante. Schizzato, scintillante e cromato come la sua copertina, il terzo capitolo di una trilogia di dischi prodotti da Simon Dine risponde, indiscutibilmente, all’intenzione di registrare “musica del XXI secolo”, ma funziona più come manifesto ideologico che come raccolta di canzoni, assemblate con la tecnica del cut-up (pubblico e critica inglese dissentono: numero 1 in classifica e recensioni entusiastiche). Il braccio destro Steve Cradock, Noel Gallagher degli Oasis e Graham Coxon dei Blur partecipano, in ruoli inusuali, alla creazione di un collage che si muove frenetico e a zig zag tra kraut rock, citazioni bowiane e dub (Study in Blue, cantata con la moglie Hannah Andrews). C’è anche una ballata orchestrale, By the Waters, ispirata a River Man di Nick Drake.

14. “Illumination” (2002)

Laburista d’altri tempi, Paul non si ritrova affatto nella Cool Britannia di Tony Blair. Reagisce tuffandosi in un idealismo da flower power e coltivando la sua passione per il vintage in una sequenza di brani irrobustiti da molte chitarre (anche acustiche): gli Small Faces sono il primo amore che non si scorda mai (Call Me No 5, con Kelly Jones degli Stereophonics al microfono), ma in Leafy Mysteries e nelle travolgenti rullate di Steve White si materializzano anche i fantasmi dei Cream e degli Who, mentre Bag Man mette in circolo un arpeggio folk alla maniera di Bert Jansch e OneXOne è un sogno in technicolor cui partecipano Noel e Gem Archer degli Oasis. Dignitoso, ma è evidente che Weller viaggia con il pilota automatico e a velocità controllata.

13. “Heliocentric” (2000)

Al sound brusco, spartano e in presa diretta del precedente Heavy Soul Weller risponde con un disco riccamente orchestrato (degli archi si occupa Robert Kirby, uomo di fiducia di Nick Drake), dotato di belle canzoni ma a tratti snervante e non sempre perfettamente a fuoco negli arrangiamenti e nella produzione. Le chitarre, acide, restano protagoniste, ma il respiro si fa più lento tra una dedica affettuosa a Ronnie Lane degli Small Faces (He’s The Keeper) e ballate appassionate come Back In The Fire e Love-Less, forse migliori nella spoglia versione acustica del successivo live Days Of Speed. There’s No Drinking After You’re Dead affronta il tema autobiografico dell’alcolismo, mentre nelle spirali di sintetizzatori di Picking Up Sticks si sente persino odore di jazz prog.

12. “Wake Up the Nation” (2010)

Un album importante e vitale, anche se non particolarmente ricco di titoli memorabili: 16 canzoni, brevi (a volte sotto i due minuti), secche e brucianti, con cui Weller manda a quel paese chi lo accusava di fare “dad rock” per gente di mezza età e – nella title track – si propone di dare la sveglia a una nazione, l’Inghilterra, ipnotizzata da Facebook e incapace di reagire alla mediocrità imperante. Un disco nervoso e incazzato, con un suono metallico che vuole «riflettere l’urgenza e la claustrofobia della vita cittadina» e indica il Bowie di Low e Diamond Dogs tra i numi tutelari. L’ambiziosa mini suite in cinque movimenti Trees è uno dei pezzi più bizzarri in repertorio, mentre nel post punk concitato di Fast Car/Slow Traffic rispunta a sorpresa, dopo vent’anni di black out e di incomprensioni, l’ex bassista dei Jam Bruce Foxton.

11. “Studio 150” (2004)

Due settimane di relax in uno studio di registrazione olandese fruttano un disco di cover senza pretese ma intrigante, che si ascolta senza sforzo e a ripetizione. Con i ragazzi della band Weller si diverte come un matto a costruire un juke box che rivela il suo gusto onnivoro e da avido collezionista di dischi, pescando nel meglio della canzone d’autore americana (Dylan, Neil Young, Tim Hardin, Gordon Lightfoot) e dal pop di Bacharach (la Close To You dei Carpenters), nel soul/r&b anni ’60/70 (una deliziosa Wishing On a Star, Hercules di Aaron Neville, The Bottle di Gil Scott Heron che al background da alcolista dell’inglese calza a pennello) e nella disco delle Sister Sledge, coprendo un arco spaziotemporale che va dal folk degli Appalachi al Brit Pop degli Oasis.

10. “As Is Now” (2005)

Che un disco come questo sia posizionato così in basso in classifica è dovuto a un motivo soltanto: è un’opera di sintesi e di riassunto, in cui un Weller tirato a lucido fa l’inventario dei suoi primi 13 anni di carriera solista senza mai abbandonare la sua comfort zone. Un atteggiamento che diventerà, a posteriori, fonte di riflessione spingendolo a voltare pagina. Eppure sono tanti i pezzi pregiati, tra il pub rock travolgente di Come On/Let’s Go e From the Floorboards Up (fatte apposta per essere suonate dal vivo) e ariose ballate pianistiche, strizzate d’occhio a Hendrix (Blink and You’ll Miss It) e un delizioso pasticcio folk-jazz (The Start of Forever), mentre altrove affiorano citazioni di Jansch, Tim Hardin e pop vaudeville anni ’60. La sentita dedica è per Jim Capaldi, scomparso a inizio anno.

9. “A Kind Revolution” (2017)

La rivoluzione gentile, personale e collettiva, con cui Paul Weller incita a far fronte a tempi bui e turbolenti è un disco che, nel contesto degli ultimi dieci anni di carriera scanditi da album di “rottura” e da un rilancio persino sorprendente delle quotazioni, suona classico, melodico e composto, ed evoca la sua prima produzione solista. Solo Weller può far coabitare sotto lo stesso tetto Robert Wyatt (tromba e voce in She Moves with the Fayre) e Boy George (la house sognante di One Tear), ma a spiccare, tra un tributo a New York e uno a Edward Hopper, sono soprattutto la melodia classica di Long Long Road, l’inno gospel di rinascita The Cranes Are Back (offerto a Jeremy Corbyn per la sua campagna elettorale) e il brano di apertura Woo Sé Mama, uno sfolgorante R&B con le voci nere delle veterane P.P. Arnold e Madeline Bell.

8. “True Meanings” (2018)

I 60 anni compiuti inducono Weller a un’altra giravolta: il suo primo album di studio (semi)acustico e orchestrale, un’opera ombrosa e dai colori autunnali in cui strumenti a fiato e una sezione d’archi diretta da Hannah Peel circondano canzoni nate per voce e chitarra. La melodia all’antica di Gravity è il punto di partenza di una raccolta che si muove con eleganza tra folk e pop con inflessioni jazz (The Soul Searchers, Old Castles), soul (Mayfly) e di musica indiana (Books, con un sitar e la voce di Lucy Rose). Paul riflette sul tema della mortalità e si interroga sul futuro dei figli (White Horses) cantando, per la prima volta, anche testi scritti da altri (Erland Cooper di Erland and the Carnival), con una voce matura e ricca di sfumature. Nel cast anche due leggende del folk inglese, Martin Carthy e Danny Thompson, e il fondatore degli Zombies Rod Argent.

7. “On Sunset” (2020)

Forte di una raggiunta serenità esistenziale, il Paul Weller di oggi è un uomo pienamente soddisfatto del suo posto nel mondo (come canta in Village), protagonista stavolta di album radioso, rilassato, ricco di buone vibrazioni retrofuturiste, che ai primi ascolti non è sempre impeccabile nella ricerca di un delicato equilibrio tra soul vintage ed arrangiamenti electropop. Tra richiami espliciti a Bobby ‘Blue’ Bland e la Bonzo Dog Doo Dah Band, la sorpresa maggiore risiede nei sette minuti e mezzo iniziali di Mirrorball, intro onirica e pulsazione disco interrotta da un intermezzo rumoroso, mentre la voce in francese di Julie Gros (Le Superhomard) e le tastiere di Mick Talbot ricordano più volte gli Style Council di Café Bleu. Ai collaboratori regolari (Cradock, il batterista Ben Gordelier, il polistrumentista Andy Crofts) si aggiungono in studio vecchie glorie come Jim Lea (Slade) e Lee Thompson (Madness), l’ex Strypes Josh McClorey e volti giovani come il trio folk delle Staves e il teenager Col3trane, promessa del neo R&B inglese.

6. “Paul Weller” (1992)

I riff inequivocabilmente rock, squillanti e aggressivi del singolo Into Tomorrow annunciano, nel suo primo e omonimo album solista, il trionfale ritorno di Paul Weller alle chitarre dopo la sbornia sinfonica e le infatuazioni house degli ultimi Style Council. Le tipiche sonorità di questi ultimi sopravvivono a tratti in un disco di transizione in cui il musicista di Woking rende omaggio alle sue radici beat/R&B ed esplicita il suo amore per i Traffic, accoppiando placide e solari ballate come Above the Clouds a incursioni nell’acid jazz anni ’80. Oggi suona a tratti un poco datato, ma all’epoca fu giustamente accolto con entusiasmo: reduce da anni di dubbi e di silenzio e finalmente con un nuovo contratto in mano, Paul si ripresentava in pubblico come un uomo e un musicista rinato.

5. “Heavy Soul” (1997)

Mai titolo fu più autoesplicativo: il quarto album solista di Paul Weller è un disco ruvido e da “buona la prima”, suonato sostanzialmente in trio chitarra-basso-batteria e votato a un repertorio contraddistinto da suoni saturi e crudi e con le chitarre di Paul e di Steve Cradock (Ocean Colour Scene) registrate a tutto volume. Orgogliosa difesa (a fronte di un denigratorio articolo giornalistico inglese) dello stile di abbigliamento dei Mod, la fiammeggiante Peacock Suit è uno dei pezzi più tosti in repertorio, ancora oggi in grado di accendere gli animi in concerto. Ma è tutto il disco (in cui si registra un cameo del pianista e direttore d’orchestra Jools Holland) a reggere, in una bella sequenza di ballate elettriche, sfuriate garage, parentesi psichedeliche e, appunto, soul innervosito dall’heavy rock.

4. “Saturns Pattern” (2015)

Il tema astronomico della copertina ben si adatta alle sonorità pulsanti, elettroniche e fluttuanti di un album molto psichedelico (partecipano anche i Future Sound of London sotto l’acronimo di Amorphous Androgynous) che suona come nessun altro nel catalogo del Modfather. Adorato dall’autore (che vi attinge con generosità per le scalette dei concerti), segna il ritorno in cabina di regia del fidato Jan ‘Stan’ Kybert (Oasis, Prodigy): in programma un paio di pezzi rock affilati degni di Wake Up the Nation e di Sonik Kicks, una ballata mccartneyana come Going My Way, il funk futurista di Pick It Up e Phoenix e il blues di In the Car (vi suona Steve Brookes, nella primissima formazione dei Jam). Il meglio però arriva alla fine, con la lunga (9 minuti) e ipnotica ode a Londra di These City Streets.

3. “22 Dreams” (2008)

Sentendosi intrappolato in un vicolo cieco, con 22 Dreams – unico doppio in carriera – Weller smantella la vecchia band, chiama gli amici Noel Gallagher, Gem Archer, Graham Coxon e Barrie Cadogan (Little Barrie) e gioca d’azzardo confezionando un ciclo di 21 canzoni che seguono l’alternarsi delle stagioni. Ad aprire e chiudere la scaletta due raga folk speculari tra loro, e in mezzo un po’ di tutto: Beatles e Bacharach, Curtis Mayfield e l’afro jazz di Alice Coltrane (con la tromba di Robert Wyatt), esperimenti con moog e mellotron nello stile degli AMM, un tango argentino e una preghiera a Dio recitata da un musulmano (Aziz Ibrahim degli Stone Roses), mentre i fan più conservatori si consolano con All I Wanna Do Is With You. Il disco vale più nell’insieme che nei singoli elementi: ma sarà un successo e di lì in poi nulla sarà più come prima.

2. “Wild Wood” (1993)

“Si è davvero estinto, il mio fuoco?”, si chiede Paul in una delle canzoni del suo secondo album solista. Sono dubbi che in quel momento non hanno ragione d’essere: Wild Wood è il disco che lo riporta prepotentemente all’attenzione di pubblico e critica, ispirato, rigenerato, focoso e con una a dotazione di grandi canzoni a partire da quella title track che rinnova il suo amore per la ballata pastorale in chiave folk. Per il resto è un rock robusto ed elettrico, tinto di psichedelia (Sunflower) e di R&B (Can You Heal Us (Holy Man) a dominare il mood mentre Foot of the Mountain rivela Neil Young come un imprevisto punto di riferimento. Con il successivo Stanley Road, è il disco che apre la strada a Oasis, Blur e a Pulp e trasformerà Weller nel Modfather, figura paterna di tutto il nuovo Brit Pop.

1. “Stanley Road” (1995)

L’album più venduto del catalogo, in perfetta sintonia con lo spirito dei tempi e la nuova British Invasion: non c’è un solo anello debole in questa catena musicale lungo i sentieri della memoria, che prende il nome dalla casa suburbana in cui Weller abitava da ragazzo e la cui copertina disegnata da Peter Blake (quello di Sgt. Pepper) è ricca di citazioni autobiografiche e alla cultura mod. Lo stesso vale per la musica, con i ripetuti omaggi all’idolo Steve Marriott e ai suoi Small Faces (The Changingman diventerà anche uno dei soprannomi di Paul), il gospel rock di Broken Stones, la psichedelia di Porcelain Gods, una cover della Walk on Gilded Splinters di Dr. John e la più bella canzone d’amore in repertorio, You Do Something to Me. Partecipano Steve Winwood, l’ex Style Council Mick Talbot e, per la prima volta, l’amico e discepolo Noel Gallagher.