‘Gianni Schicchi’ diventa un film per dare una scossa al mondo dell’opera

Uno dei registi d’opera più quotati del momento, Damiano Michieletto. Un direttore d’orchestra rigoroso ma rock come Stefano Montanari. La missione di svecchiare un mondo altrimenti destinato a morte certa. Siamo stati sul set di questo ibrido tra film e opera pucciniana in cui tutti gli attori, tranne Giancarlo Giannini, cantano. «Ci hanno detto: in presa diretta non si può fare, è un suicidio». E invece…

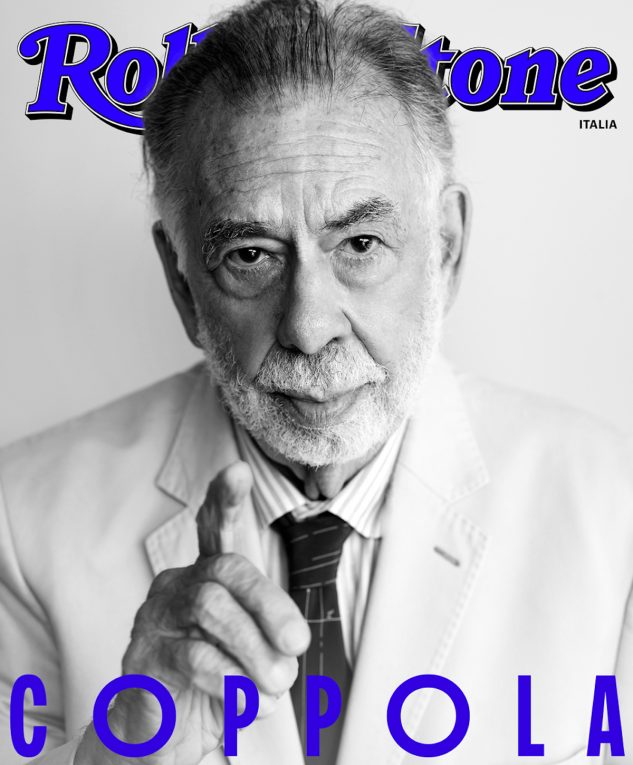

Il direttore d'orchestra Stefano Montanari. Foto: Azzurra Primavera

«Senti, evito di partire con la solita domanda sul come ti vesti in modo trasgressivo per essere un direttore d’orchestra, sull’orecchino, sugli anelli in vista alle dita…».

«Bravo: perché se inizi così, mi alzo e me ne vado».

«Partirei allora da altro: andrei indietro nel tempo, a quando eri addirittura insegnante al Conservatorio, proprio poi nella città dove sono nato».

«Già, insegnavo violino, a Verona… Toh: hai studiato, vedo».

«Si fa quel che si può. Ti chiedo allora: è più facile insegnare o suonare? Quanto sono diverse le due cose?».

«Mmmh. Mi fai la domanda sugli anelli e l’orecchino? Com’è che era? Grazie».

Ecco: inizia così la nostra conversazione col maestro Stefano Montanari, violinista e direttore d’orchestra quotatissimo, letteralmente così. Giocata sullo scherzo. Sull’ironia. Sulla provocazione sarcastica reciproca, e sulle risate d’intesa. Il tutto a sfatare immediatamente i luoghi comuni sui protagonisti della musica classica come persone drammaticamente seriose, incapaci di sense of humour perché troppo immerse nell’altezza della loro arte, o comunque ben comprese in un modo di agire e interagire profondamente formale e ingessato. Bene: con Stefano Montanari – perdonate il francesismo, ma rende l’idea, e crediamo che l’espressione ce la passerebbe pure lui senza problemi – col cazzo che è così. È il caso però prima di tutto di fare un passo indietro, spiegando perché nasce questo incontro con lui, e dove.

Pomeriggio nuvoloso di metà giugno. Toscana. La deliziosa cittadina medievale di Pienza. È qui che siamo. Una Pienza ancora non colonizzata dal turismo come al solito d’estate – effetto pandemia, purtroppo – ma in quel giorno specifico colonizzata da una troupe cinematografica molto particolare. Si stanno infatti terminando le riprese di Gianni Schicchi. Un film? Per certi versi sì, ma non tutti. Un’opera lirica, come suggerirebbe il titolo, che combacia con un’opera lirica di Puccini tratta da un libretto scritto da uno strano (e discusso) personaggio chiamato Giovacchino Forzano, che ha espanso narrativamente un personaggio della Divina Commedia dantesca? Sì, ma no.

È un ibrido strano, questo Gianni Schicchi metà opera metà film, anche per vari accorgimenti tecnici. E a dirigerlo, c’è uno dei personaggi più amati e sulla cresta dell’onda (ma anche controversi e problematici…) della lirica contemporanea: il regista Damiano Michieletto. Quello che per dire ha travestito la protagonista di una sua Bohème, Anna Netrebko, da Amy Winehouse; o che ha immerso una Madama Butterfly in riferimenti ad Hello Kitty e al turismo sessuale (e del resto pure una sua Così fan tutte era ambientata in un hotel per scambisti, giusto sempre per dire). Un provocatore? Uno di quelli tutta fuffa e poca sostanza che si è fatto un nome solo mettendo in scena questi mezzi scandali? No, zero: è il regista d’opera italiano al momento più famoso al mondo, uno dei più richiesti a livello globale, dalle istituzioni operistiche più alte. Infatti, il giorno dopo il nostro incontro, era in partenza per l’Australia: calendario, il suo, senza un attimo di respiro. Ma fare un film è sempre stato un suo sogno. Di opere ne ha fatte infinite, ed altre ancora ne farà; ma di film, ancora nessuno.

Per capire come questo sogno si stia realizzando, se vogliamo continuare la vena surreale che sta percorrendo tutta la faccenda (facciamolo, perché abbandonarla subito?), eventualmente bisogna andare a ritroso fino a Raffale Pisu. Sì, esatto, lui: il comico, attore e conduttore televisivo scomparso nel 2019 – che molti magari si ricordano giusto per la sua presenza televisiva a Striscia, ma che in realtà è stato un artista generosissimo e a tutto tondo. Immaginatevi una cosa così: Paolo Rossi, un industriale romagnolo dal solido fatturato, a metà anni ’90, già quindi da adulto e avviato imprenditore, durante un allegro pranzo di famiglia a un circolo del tennis a un certo punto esclama ridendo tra una portata e l’altra «Oh, ma mi dite tutti che assomiglio a Raffale Pisu, magari sono suo figlio»; voleva essere una battuta, lì per lì. Ma una zia si rabbuia in volto e subito dopo se ne esce con un gelido e raggelante «Non lo ripetere mai più. Perché è vero».

Paolo Rossi va ad avvertire Raffaele Pisu in persona della cosa – l’attore e comico era infatti all’oscuro di tutto – ma, soprattutto, decide di cambiare vita e dedicarsi al cinema ed all’arte, per cui del resto aveva sempre sentito una specie di inspiegabile vocazione. Diventa produttore cinematografico a tutti gli effetti, fonda la Genoma Films. «Il primo film che abbiamo fatto è stato con Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Ivano Marescotti e, inevitabilmente, Raffaele Pisu, oltre ad un cameo di Gianni Morandi. Nobili bugie si chiamava. Era il 2017. È stato trasmesso su Sky, con ottimi riscontri. Lì ho deciso di continuare. Sono arrivati altri quattro film. Se all’inizio la Genoma voleva essere più un piccolo gioco improvvisato per onorare la figura di Raffaele Pisu e dargli il giusto riconoscimento, presto è diventata invece una cosa seria. Ed ora, eccoci qui. Che poi è un po’ tutta colpa anche di Cinzia, è lei che mi ha spinto in questa follia…».

Cinzia è Cinzia Salvioli, seduta accanto a noi durante questa conversazione, ed è la fondatrice di Albedo Production, oltre che in passato agente ad altissimo livello nel campo dell’opera lirica. A lungo ha lavorato per e con Luciano Pavarotti. Continua Paolo Rossi Pisu (ora il suo nome completo all’anagrafe è questo) nella nostra conversazione a tavola, tra una portata e l’altra: «Vedi, con la mia Genoma e con già Cinzia al mio fianco avevo restaurato Pasqualino Settebellezze della Wertmüller, e questa cosa ci ha portato prima a Cannes e poi agli Oscar, a Los Angeles. Lì abbiamo notato che nella Hollywood Walk of Fame non c’era la stella dedicata a Lucano, e ci è sembrato assurdo. Pavarotti non poteva non essere lì. A dicembre finalmente ci sarà. E questo film che stiamo facendo ora è parte integrante dei festeggiamenti per questo dovuto traguardo, che sarà celebrato anche alla presenza del Governatore della California, del sindaco di Los Angeles, di rappresentanti del nostro Ministero». Talmente forte è stato l’entusiasmo in questa impresa, che nella produzione di Gianni Schicchi si sono uniti anche la DO Consulting & Production di Daniele Orazi, la Bravo S.r.l. e la Illumia S.p.a. come produttori associati, e pure la neonata Musa S.a.s., proprietà di Monica Bellucci.

Il cast del film. Foto: Azzurra Primavera

«L’opera è un mondo che va svecchiato. Questa cosa non si può più rimandare». Prima ancora della cena sociale con Montanari e Michieletto, dell’incontro con Rossi Pisu e di tutta una serie di serrate conversazioni a registratore aperto, la nostra giornata a Pienza – mentre si girava una bizzarra scena in piazza, con tanto di motocicletta da inquadrare – era iniziata in realtà con una lunga, informale conversazione con Cinzia Salvioli. Voce tenue e sussurrata, la sua, modi felpatissimi, quasi impalpabili; ma idee taglienti e decise. Se si parla di opera lirica, è un sistema artistico e anche industriale che lei conosce benissimo, proprio dall’interno, e avverte come non mai l’esigenza di strapparlo dai luoghi comuni. In una conversazione che spazia dal jazz ai Subsonica passando per i Balcani, a un certo punto ci dice, affilando voce e sguardo: «Questo film che stiamo facendo credo che sia un tassello davvero, davvero importante per dare una scossa a un mondo, quello operistico, che ne ha assolutamente bisogno. Assolutamente. Ma le basi ci sono. Le persone ci sono. Non vedo l’ora di farti conoscere il maestro Stefano Montanari: è lui che si è occupato di dirigere l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, curando le musiche. Sai, lui è esattamente il tipo di personaggio di cui oggi c’è bisogno, nel mondo della musica classica e dell’opera. Ah: eccolo. Vieni Stefano, vieni, unisciti a noi…».

Dunque. Come detto ad inizio articolo, come si evince cioè dal siparietto d’esordio, sapevamo riguardo a Montanari della sua identità da “direttore d’orchestra rock” (scusate la definizione tristemente celentaniana, ma è per capirsi); però ecco, sinceramente pensavamo fosse una costruzione mediatica. Anche perché sapevamo del suo cursus honorum eccezionale nel campo della musica barocca, del suo prestigio altissimo nel campo della classica tradizionale, quella a quattro quarti di nobiltà, e di conseguenza eravamo abbastanza convinti che nella realtà dei fatti ci saremmo trovati davanti il classico – aggettivo usato non a caso – musicista abbastanza impostato, misurato, anche magari un po’ pieno di sé, dove la provocazione dell’abito non proprio da smoking era più un trucchetto innocuo per épater le bourgeois.

Montanari, oltre ad essere di una simpatia e autoironia travolgenti, è vestito davvero come un classico uomo di fatica da troupe cinematografica e/o come veterano raver da lungo corso: cappello verde militare calato in testa, maglietta nera, braghe con tasconi, anfibi. Per intenderci: l’ultima volta che l’abbiamo incontrato di persona a un mezzo rave in Cornovaglia, Aphex Twin era vestito esattamente così (e stava smontando una tenda da campeggio). Ehm. Meno male che l’ombra di Montanari, Jonathan Santagada, assistente per lui irrinunciabile, di cui si fida ciecamente e che è presente lì con noi, assomiglia un po’ di più ai luoghi comuni che ci siamo fatti su chi opera nel campo dell’opera lirica e della musica classica. Meno male. Qualche certezza almeno lasciatecela.

«Quello della musica classica è un mondo ingessato? Vero»: a nostra domanda su quanto siano giustificati i nostri sospettosi luoghi comuni su chi è protagonista in un certo tipo di mondo, Montanari risponde secco. «Questa ingessatura nasce dalla presunzione di pensare che il proprio mondo sia intellettualmente superiore a quello degli altri. Abbiamo confuso i piani: per la necessità di studiare, sapere, avere un approccio filologico alle cose – che non è sbagliato e che anzi rivendico – abbiamo finito col creare uno recinto nostro, chiuso ed esclusivo, e ci siamo pure messi su un piedistallo. A me nemmeno piace il termine musica classica, forse è più appropriato musica colta occidentale, ma sta di fatto che a un certo punto ci siamo autoeletti come arte superiore, anzi, come unica arte: il pop? Robaccia. Il folk? Roba da buoni selvaggi. La forma canzone? Cose da Sanremo. Abbiamo eretto delle palizzate, insomma. Non abbiamo più voluto far entrare nessuno. Rivendicandolo pure. Ci siamo isolati. Pensa anche a tutta la produzione della cosiddetta classica contemporanea: all’inizio era un linguaggio nuovo e vivo, tra l’altro io ho conosciuto benissimo Luciano Berio e ho eseguito tantissime partiture sue, ma a un certo punto questa nuova grammatica è come se si fosse fermata. E quello che le girava attorno come pubblico e come sistema, beh, è diventato sempre più una “setta”; magari questo termine virgolettiamolo, dai, ma il senso è quello. Una setta, una corporazione. Qualcosa che deve essere per pochi eletti. Ok, va bene. Va bene, ma non per me. E in generale, trovo assurdo che questo accada soprattutto in un Paese, l’Italia, che sotto molti punti di vista è davvero la patria della musica, o almeno di una certa musica: un certo tipo di classica, l’opera».

Continua Montanri: «La verità dei fatti però è che non lo siamo più. Almeno come capacità di fruirla, questa musica: l’ascolto, il piacere dell’ascolto, della conoscenza. Invece, stiamo diventando un popolo di ignoranti. Poi sì, possiamo anche parlare delle questioni formali, dell’abbigliamento, facciamolo: perché è un sintomo dell’atteggiamento che si ha verso la musica. In Germania vengono a sentire l’opera e i concerti anche in pantaloncini corti, perché quello che a loro lì interessa è la musica, è l’ascolto, e non invece l’essere parte di una specie di coreografia sociale rigida e predeterminata. In Germania ed altrove la musica è una cosa bellissima che usi per lasciarti andare, non altro. Ma per arrivare a questo, il discorso culturale deve essere diffuso, vivo, sistematico – e guidato da persone che proprio dal mondo della cultura nascono. In Italia la musica classica è invece governata dalla politica: anche le persone brave e capaci – ce ne sono, nei posti che contano – sono comunque in ultima analisi pedine in mano alla politica, che possono essere rimosse da un momento all’altro. Dove pensiamo di andare, in questo modo?».

Ok. Ma la musica classica, in Italia, è governata dalla politica un po’ anche per convenienza: perché questa è la garanzia che comunque le piovano addosso una quantità di soldi e contributi che altri contesti musicali si possono solo sognare, continuando tra l’altro allegramente ad operare in perdita. «Ho capito, mi vuoi sputtanare a portare la conversazione su questi lidi», ride Montanari. «I buchi finanziari degli ultimi trenta, quarant’anni nascono proprio da questo tipo di gestione della cultura. Quindi qualcosa che non va c’è. Ma in generale io credo che uno Stato dovrebbe investire per la scuola, la salute pubblica, la cultura. In Italia come siamo messi nella classifica delle nazioni più avanzate per investimenti nella cultura rispetto al PIL? Lo sappiamo tutti, no? Li vediamo i dati? La verità è che non si capisce che un Paese che non cresce culturalmente sul medio-lungo periodo è inevitabilmente destinato alla miseria. Senza cultura, non c’è curiosità; senza curiosità, non si apprendono cose nuove e non c’è ricerca; senza ricerca, piano piano si resta indietro e si va in rovina. Poi, c’è un’altra cosa molto italiana che faccio fatica a sopportare: si deve operare sempre in emergenza, sempre!, se non c’è un’emergenza allora non muoviamo un dito. Siamo completamente incapaci invece di progettare. Quando mai hai sentito un politico o anche il presidente di una fondazione culturale dire “Ora facciamo questo e quest’altro, in questo modo fra dieci anni succedere questo e fra quindici quest’altro”? Eh? Quando?».

In effetti… «Che poi, nella musica classica ci lamentiamo troppo spesso che non c’è un nuovo pubblico; ma se questo nuovo pubblico non lo crei, non lo coltivi, non gli dai informazioni e stimoli, come pensi di fare? Devi anche saper – e voler – andare incontro alle persone». Sì, ok, ma il discorso della musica classica che deve diventare un po’ più popolare è un’arma a doppio taglio. Il fatto di combinarsi col rock o col pop ha portato anche a degli esempi atroci. «Non bisogna essere ruffiani, questo è il punto. Sta tutto lì. E spesso non si capisce che le operazioni di contaminazione sono di gran lunga le più difficili, e non le più facili. Ok: tu puoi anche prendere Vivaldi e Beethoven e metterci la batteria sopra, magari funziona pure, ma lì non stai facendo cultura. Proprio per nulla. Non farmi dire cosa stai facendo. Se vuoi unire linguaggi diversi, non basta sovrapporli in maniera piatta: devi conoscerli invece in maniera molto profonda, di modo da creare con la loro sovrapposizione qualcosa di nuovo. Io detesto quando sento dire “Eh, ma la musica classica ormai è finita, è stato detto tutto”: ma quando mai? Oggi abbiamo l’elettronica, gli strumenti elettrici: hai idea di cosa sarebbe riuscito a fare Mozart se avesse avuto a disposizione una chitarra elettrica? Guarda, io ho sposato la figlia di Gianluigi Trovesi, un grandissimo jazzista, la cui qualità è quella di creare commistioni fra linguaggi diversi – il jazz, il folk, la musica black moderna, la classica – che non sono semplici e superficiali sovrapposizioni. Lui vuole entrare dentro nelle musiche che affronta, lo fa studiando tantissimo; e solo in questo modo riesce a creare qualcosa di vivo, nuovo, qualcosa che arricchisce davvero».

Giancarlo Giannini col regista Damiano Michieletto. Foto: Giuseppe Bucci

Ecco, questo ci permette di tornare al punto e al motivo della nostra visita a Pienza: Gianni Schicchi è, almeno nelle intenzioni, davvero qualcosa di vivo e nuovo. Qualcosa di strano. Né film né opera. O entrambe. «Io già da tempo avevo questa idea in testa», spiega Michieletto, «e un giorno ho incontrato Paolo (Rossi Pisu, nda) ad un pranzo, un po’ casualmente, e gli ho detto “Senti, io voglio fare un’opera fatta come un film, o meglio, un film che in realtà sia anche un’opera. Secondo me potrebbe venir bene. Pongo un’altra condizione però: i cantanti, mentre li riprendo con la camera, devono cantare davvero”. Paolo mi ha subito dato corda». Paolo annuisce, lì vicino, e Cinzia Salvioli chiosa: «Con Paolo abbiamo pensato che questa poteva essere proprio la scossa di cui la scena classica e operistica aveva bisogno. Del resto ero già rimasta stregata da come Damiano aveva impostato le riprese televisive per il Rigoletto allestito al Circo Massimo, a Roma, una produzione incredibile. Sapevo che lui era la persona giusta».

Continua Michieletto: «Già in passato erano stati fatti dei film tratti da un’opera, vedi Zeffirelli, ma erano più opera che film – e per giunta i cantanti interpretavano tutto in playback. Ecco: io sapevo che non volevo fare quello. Volevo fare un film dove gli attori fossero i cantanti operistici, e recitassero cantando. Capisci? Quando ho esposto questa idea, in molti hanno commentato “Eh, ma non si può fare in presa diretta. Non si può fare, non l’ha mai fatto nessuno, è un suicidio”: perfetto, proprio questo mi ha convinto che dovevo fare così. Io ho bisogno di buttarmi. Ho bisogno della sfida. Devi saper rischiare. Devi buttarti. Se non lo fai, vuol dire che hai paura. Se non lo fai, stai lavorando col freno a mano tirato».

Bene, ottimo; ma certe volte buttarsi così nelle cose, a maggior ragione in un contesto che tocca un contesto così ingombrante e carico come l’opera lirica, può portare al kitsch. No? «Assolutamente sì. Ma quindi? Non devi fare nulla? Devi fare solo quello che è già stato fatto migliaia di volte? E perché? “Non far cantare gli attori, sennò sembra che non recitino”, mi hanno detto. Invece devono cantare proprio mentre recitano: anche perché l’opera è nel film così com’è stata pensata da Puccini e Forzano. Per certi versi insomma è come se fosse un musical. Un musical con colori forti, certo. Con ambientazioni ricche. Devi cavalcarla, questa cosa, non devi farti problemi; e per riuscirci, guarda, ci sta anche di fare delle scelte un po’ bold».

Gianni Schicchi, un’atipica opera di Puccini parte di un trittico, era ed è il playground perfetto per queste scelte bold: «Esattamente. Nel momento in cui volevo portare finalmente un’opera nel campo cinematografico, volevo che fosse una commedia. È rara la commedia, nell’opera. Del resto Puccini l’ha scritta per il pubblico di New York, nel 1918, con un’operazione anche bizzarra rispetto ai canoni. Giovacchino Forzano ha creato per essa un libretto assurdo. Non ha preso un testo teatrale o un romanzo già esistente, ha preso spunto da un personaggio dantesco per costruirci una storia sopra proprio ex novo. Ne è venuto fuori un signor libretto. D’altro canto Forzano paga il fatto di essere stato amico di Mussolini e sostenitore del regime fascista, per questo motivo la critica italiana l’ha letteralmente fatto scomparire, ma nonostante le sue idee politiche devo dire che come librettista era un genio».

Non certo per motivi politici, ma per motivi artistici lo stesso Michieletto può essere un personaggio piuttosto scomodo. In un mondo come quello operistico dove (soprattutto in Italia) spesso molto si fa grazie alle istituzioni, un regista con scelte e forti e quasi provocatorie può essere visto come una mina vagante. «Se uno mi chiama, sa cosa aspettarsi. Ci sono teatri che semplicemente non mi chiamano: va bene così. Ogni tanto ci provano a dirmi “Eh, ma poi il pubblico…”; ma se io faccio un’opera pensando con timore al fatto di scontentare parte del pubblico ho già sbagliato in partenza. Le poche volte che ho portato avanti qualcosa ponendomi delle remore e dei compromessi, ho fatto cose brutte. Insomma: sono abbastanza sicuro delle mie scelte. Il problema sai qual è?».

Siamo qua per scoprirlo. «Il problema è che in troppi casi soprattutto da noi si continua a vedere l’opera come qualcosa di intoccabile, di rituale, quando invece – e nel resto d’Europa e in molte parti del mondo ormai l’hanno capito – l’opera è uno sforzo artistico a 360 gradi: ha la musica, ha le immagini, ha i costumi, ha le scenografie, ha le coreografie, e da ciascuno di questi campi puoi attingere il meglio, le espressioni più vive e moderne e anche controverse. Io sento che il pubblico è curioso, vuole questa vitalità: non è un caso che in moltissimi Paesi l’opera lirica stia vivendo un vero e proprio boom, e succede proprio lì dove sono stati abbandonati i vecchi clichè. Ad ogni modo, ogni regista ha l’obbligo di avere le idee chiare. È così che conquisti cantanti e musicisti. Per dire: a me piace molto lavorare registicamente col coro nelle opere, è una componente davvero potente. Col coro della Fenice, ho chiesto loro a un certo punto di mettersi su dei materassi e iniziare a scopare fra di loro, “Tu ti metti così e scopi così, tu ti metti cosà…”. Il direttore di produzione dietro a me continuava a mormorare “Non lo faranno mai, non lo faranno mai, non lo faranno mai, cosa gli stai dicendo…”. Invece alla fine lo hanno fatto tutti. Anche le due signore del coro che inizialmente si erano rifiutate. Capisci? Se tu fai vedere ai musicisti ed ai cantanti di avere le idee chiare, alla fine ti seguono. Sempre».

Foto: Azzurra Primavera

Come sarà questa versione cinematografica di Gianni Schicchi (all’opera pucciniana così com’è è stato aggiunto solo un prologo, con Giancarlo Giannini come protagonista), non lo sappiamo. Potrebbe essere una meraviglia. Potrebbe essere un disastro. Nei prossimi mesi sapremo e vedremo tutto. Di sicuro, non manca il coraggio. Né manca una quantità di talento e motivazione, nei protagonisti e artefici, che è oggettiva, esaltante, rincuorante. Soprattutto, non manca la volontà di (ri)portare arte e creatività lì dove devono o dovrebbero stare: nell’esplorazione di nuovi territori attraverso lo studio e l’impegno, e non solo nell’intrattenimento o nelle rassicuranti conferme di ordini sociali prestabiliti. Certo: non credevamo che sarebbe stato il contesto dell’opera lirica e della musica classica e farci (ri)assaporare queste sensazioni. Ma se c’è una cosa che abbiamo imparato dopo questa giornata spesa in Toscana su un set cinematografico, è che non bisogna abbandonarsi (o arrendersi) ai luoghi comuni. Mai. Altrimenti uno Stefano Montanari o un Damiano Michieletto si alzano e se ne vanno (magari all’estero?); e fanno bene.