Qualche tempo fa Sean Ono Lennon ha ipotizzato che, in futuro, i Beatles potrebbero essere dimenticati, le loro canzoni accantonate. Sarebbe come immaginare che Beethoven, Mozart o Bach possano svanire dalla memoria collettiva. Come quella dei grandi compositori citati, la musica dei Beatles continuerà a essere ascoltata perché va oltre le mode e le epoche. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr non hanno solo rappresentato un punto di partenza o uno snodo importante per una quantità impressionante di generi, dal folk-rock inglese al progressive, fino al metal, al Brit pop e a moltissime altre diramazioni, ma possono ancora oggi aiutarci a capire perché tanta musica attuale suoni così povera. Il motivo è semplice: sono venuti meno gli accordi, la cura armonica e melodica. Oggi a dominare è il ritmo, l’immagine e le progressioni elementari, mentre i quattro di Liverpool lavoravano con diminuite, diesis, settime, none e modulazioni che rendevano i brani immediatamente memorabili. Erano canzoni pop che chiunque poteva canticchiare, ma che custodivano al loro interno una tensione emotiva capace di spingersi oltre. Custodivano un brulicante universo sonoro che si traduceva in una forma piena, destinata a durare. Tutto questo grazie soprattutto al modo in cui gli accordi sostenevano e amplificavano le emozioni delle melodie. Certo, non erano gli unici a farlo, ma il modo preciso che loro adottavano (per bravura o grazia divina, non lo sappiamo) resterà assolutamente unico, imitabile solo nella forma ma mai nel contenuto profondo.

Basandosi su tali enormi premesse stilare una classifica degli album dei Beatles può sembrare, a prima vista, un atto di presunzione. Ci si avvicina a qualcosa di quasi intoccabile, così centrale nella storia della musica pop e rock da rendere qualsiasi gerarchia inevitabilmente arbitraria. Eppure le sfide hanno il loro fascino, da qui la decisione di provarci. Anche perché la discografia dei Beatles non è un blocco monolitico. I Beatles di Please Please Me non sono quelli di Abbey Road: in meno di dieci anni, quattro ragazzi inizialmente identificati come fenomeno prevalentemente giovanile, con canzoni immediate e leggere, compiono un’evoluzione impressionante, senza precedenti nella musica pop. Album dopo album il loro linguaggio si arricchisce, si complica, si apre a nuove soluzioni formali e sonore, spingendosi oltre i confini della popular music. Anzi, creandone di nuovi, sempre più ampi. A differenza di molti altri artisti che, trovata una formula vincente, vi si adagiano per tutta la carriera, i Beatles sembrano mossi dall’urgenza continua di superarsi. L’aspetto forse più sorprendente della loro parabola è proprio questa progressione: quasi ogni disco intende rappresentare un passo in avanti rispetto al precedente, come se l’idea stessa di fare musica fosse per loro inseparabile dall’evoluzione.

A un più attento studio ci si rende però conto che il percorso non appare sempre lineare. Ci sono momenti di svolta radicale e talvolta album meno a fuoco, apparenti passi indietro. Ma anche queste oscillazioni fanno parte della loro storia e ne aumentano il fascino. Mettere in classifica le loro opere, significa allora provare a raccontare un movimento, un processo creativo che procede con accelerazioni improvvise e momenti di ripensamento. Provare a fare il punto, a tirare le fila, per scoprire dov’è che la luce si fa più intensa.

Personalmente pensavo di conoscere a menadito questi dischi, li ascolto da anni, risuonavano nella casa in cui abitavo con i miei genitori ancora prima che io sapessi parlare. Fanno parte del mio dna, così come di quello di moltissimi altri, consciamente o meno. Ma riascoltandoli nell’ottica di questa classifica ho scoperto quanto siano ancora moderni, con sempre nuovi angoli da esplorare. E quanto sia esaltante sistemarli ognuno al proprio posto, non in ordine di bellezza perché questa non è assente nemmeno nella più imperfetta delle loro creazioni, quanto di maturità, di senso di avventura e di intensità in un cammino che li ha portati a toccare vette degne dei grandi maestri di cui scrivevo all’inizio. Guadagnandosi un posto nell’olimpo dell’arte dal quale non potranno mai essere scalzati. Almeno fino a quando questo pianeta esisterà.

Nota: dalla lista è stata volutamente esclusa la colonna sonora di Yellow Submarine, poiché contiene solo quattro brani inediti e non possiede la struttura di un album completo.

Please Please Me

1963

Si prendano i quattro che impazzano al Cavern, scatenando un crescente interesse, e li si faccia incidere un album esattamente per come sono. Sinceri, senza trucchi né inganni. Il salto negli studi di Abbey Road è un attimo e in una giornata di lavoro (11 febbraio 1963) ecco scodellato l’esordio. Si pensa che i primi Beatles siano scanzonati e ingenui. In realtà già nel debutto si intuisce la voglia di esplorare. Qui dentro c’è tanta, tantissimo curiosità nel non limitarsi a ripetere la formula canzone dopo canzone (tra originali e cover) nel campo ristretto del pop-rock che più pop-rock non si può. Quindi partenza in quarta con I Saw Her Standing There, ma già in Misery le cose si tranquillizzano e si capisce che non è solo ai piedi che i quattro puntano, ma anche al cuore. Anna (cover di Arthur Alexander) ha un ritmo caraibico, Chains è uno shuffle con tanto di armonica, c’è il Motown sound di Ask Me Why e la quasi-salsa di P.S. I Love You. Poi ci sono Twist and Shout e Please Please Me, con la seconda a chiarire che era già in grado di scrivere hit memorabili. A livello strumentale John e George schitarrano di par loro, puliti, precisi. Ringo è un metronomo. Paul è incollato alla cassa e intanto melodicizza di suo. Gli accordi sono semplici (ma quei diesis minori piazzati ogni tanto hanno il potere di scombussolare), i temi appiccicosi, ogni tanto appare un piano o un vibrafono. È tutto molto fresco, immediato, anche un po’ immaturo, senza ganci di interesse per chi cerca dalla musica qualcosa di avventuroso. Ma si intuisce che sotto sotto qualcosa scalpita.

With the Beatles

1963

Nonostante stiano dimostrando di essere ottimi autori, i quattro scelgono di piazzare nel loro secondo album ben sei cover, da Chet Atkins alle Marvelettes, passando per Chuck Berry e Smokey Robinson. Addirittura coverizzano loro stessi inserendo I Wanna Be Your Man, precedentemente incisa dai Rolling Stones. Con Don’t Bother Me Harrison fa un primo tentativo di composizione, acerbo, ma si sente che le sue dita fremono per scivolare sulla tastiera della chitarra. Nel brano si assiste, per la prima volta, a un tentativo di manipolazione del suono: la chitarra viene infatti trattata con un compressore, avvicinandone il timbro a quello di un organo. Lennon invece usa le sei corde senza particolari velleità virtuosistiche, in compenso migliora, giorno dopo giorno, come compositore, ne è un ottimo esempio It Won’t Be Long, con quei deliziosi accordi diminuiti in chiusura. Ma Paul non è da meno, ed è la sua, bellissima All My Loving a sbaragliare le carte. Fino a quel momento Lennon era percepito come il punto di riferimento del gruppo; con questo brano, McCartney abbandona la posizione di comprimario e conquista uno status che lo colloca su un livello pari a quello di John. In generale si nota come le capacità melodiche e armoniche stiano progredendo rispetto a qualsiasi gruppo della scena dell’epoca.

Beatles for Sale

1964

Nella baraonda che li circonda, i quattro continuano il loro percorso di consapevolezza, ancora immersi nei meccanismi della canzone pop, ma con la mente costantemente proiettata in avanti. Mentre il mondo li celebra con allegria, scelgono di farsi ritrarre per la seconda volta – dopo With the Beatles – con espressioni serie sulla copertina del nuovo album. Anche da dettagli come questo si intuisce che, disco dopo disco, i Beatles stanno crescendo. Beatles for Sale compie però un parziale passo indietro, tornando alla consuetudine delle cover: il poco tempo a disposizione, complici le tournée incessanti, non consente di sviluppare a pieno nuovo materiale originale. Tra Buddy Holly, Little Richard, Carl Perkins e Chuck Berry, i quattro riescono comunque a inserire brani che vanno oltre il semplice riempitivo. Pur non contenendo perle assolute come il precedente A Hard Day’s Night, il disco segna un evidente passo avanti negli arrangiamenti. Il suono è più compatto, la band appare cresciuta a livello strumentale, le voci sono più sicure e le armonie vocali sempre più corpose. John e Paul iniziano inoltre a integrare con maggiore decisione pianoforte e organo Hammond, arricchendo la tavolozza timbrica. Tra i momenti più significativi spicca No Reply, tra folk e improvvise esplosioni elettriche, con la voce di Lennon manipolata da effetti d’eco. In Mr. Moonlight compaiono tamburi africani suonati da Harrison, e poi ci sono le zampate decisive di Eight Days a Week e di Every Little Thing. Registrato in un periodo di attività dal ritmo estenuante, Beatles for Sale riflette un diffuso stato di stanchezza. L’allegra patina pop delle prime uscite lascia spazio a un tono più introspettivo e, a tratti, amaro, soprattutto nelle composizioni di Lennon. Il disco resta quindi sospeso a metà strada, è un lavoro di transizione, ma già vi si intravedono i semi delle evoluzioni successive.

A Hard Day’s Night

1964

A solo un anno di distanza dall’esordio, la Beatlemania imperversa in tutto il mondo. Tra urla isteriche, tour estenuanti e apparizioni televisive, i quattro giovani trovano persino il tempo di girare un film che fissa su pellicola, con ironia, l’immagine pubblica del gruppo nel momento della sua massima ascesa. A Hard Day’s Night nasce così: colonna sonora del loro primo lungometraggio e dichiarazione di maturità artistica. Per la prima volta vengono accantonate le cover: tutte le canzoni sono firmate Lennon-McCartney, segnale di autonomia e consapevolezza. Ed è significativo che siano proprio i brani concepiti per il film – raccolti nel lato A del vinile – a rappresentarne i vertici espressivi. Si tratta di una vera sequenza di gemme che, dalla title track fino a Can’t Buy Me Love, restituisce un gruppo in stato di grazia. A Hard Day’s Night, con il suo celeberrimo accordo d’apertura – una undicesima di sol ottenuta dalla combinazione di chitarra, pianoforte e basso – è insieme manifesto e simbolo di un’epoca: audace dal punto di vista armonico, immediata nell’impatto, irresistibile nella spinta ritmica. Nel disco trova spazio anche la prima, compiuta ballata “alla McCartney”: And I Love Her. Nata inizialmente con una struttura minimale basata su un’unica strofa ripetuta, viene trasformata grazie all’intervento decisivo di George Martin, che suggerisce l’introduzione di un middle eight per darle maggiore respiro e profondità. George Harrison completa il quadro con un assolo impreziosito da un inatteso passaggio al semitono superiore e dalla risoluzione finale in maggiore, dettagli che contribuiscono a rendere il brano uno dei momenti più raffinati del primo periodo beatlesiano. La seconda parte del disco, pur restando trascinante, perde parte di quello smalto innovativo: riaffiorano i Beatles più scanzonati, divertenti ma meno decisivi sul piano dell’evoluzione artistica. È come se, dopo aver intravisto nuove possibilità espressive, il gruppo tornasse momentaneamente a rifugiarsi nella formula che lo ha reso celebre, rimandando di poco l’ulteriore balzo in avanti.

Help!

1965

Dopo le incertezze di Beatles for Sale, i quattro ritrovano slancio con un nuovo film e relativa colonna sonora, che occupa il primo lato dell’album. La prima canzone Help! è un colpo secco, travolgente per energia, melodia e arrangiamento. Soprattutto segna una svolta: Lennon, prigioniero di un malessere profondo, attraversato dall’insoddisfazione personale e da un matrimonio ormai compromesso, espone una fragilità inedita, mettendo in scena una richiesta d’aiuto tutt’altro che scontata in un’epoca in cui al maschio si chiede di essere sempre “uomo”. Help! rappresenta quindi la soglia in cui i Beatles iniziano ad allontanarsi dal puro pop d’intrattenimento per aprirsi a una dimensione più introspettiva. Anche You’ve Got to Hide Your Love Away, arricchita da nuovi elementi folk e da un’evidente influenza dylaniana, inaugura una fase compositiva con maggiori sfumature emotive. The Night Before e Ticket to Ride confermano il passo in avanti: melodie sempre più sofisticate, frammenti rock’n’roll che ancora affiorano ma vengono spinti verso territori più tesi e consapevoli. Emergono scelte inedite come il fingerpicking in I’ve Just Seen a Face, ed emerge, su tutto, Yesterday, in cui McCartney rinuncia alla band per restare solo con la chitarra acustica e un quartetto d’archi. È un dialogo tra pop e musica classica che apre uno spazio ulteriore: la melodia supera la dimensione della semplice canzone e tocca corde emotive mai così alte nel linguaggio pop. Non a caso, qualcuno inizia a intuire che quella dei Beatles non è soltanto musica di consumo, ma una vera forma d’arte. Il brusco risveglio di Dizzy Miss Lizzy, cover di Larry Williams che chiude l’album, rende ancora più evidente la distanza tra il rock’n’roll più elementare e i vertici espressivi appena raggiunti. È il segnale che i Beatles non possono più tornare indietro: il divertissement lascia spazio alla necessità di sviluppare fino in fondo capacità ormai chiaramente fuori scala.

Let It Be

1970

Dopo l’abbuffata di sperimentazioni che aveva caratterizzato il biennio 1966-68, era quasi inevitabile che i Beatles sentissero il bisogno di tornare indietro, di guardare alle proprie radici. La trentina si avvicina, ogni sfizio artistico è stato soddisfatto, ma i rapporti interni si sono fatti sfilacciati, spesso logoranti. In un momento simile, l’unica via possibile sembra quella di recuperare l’innocenza degli esordi, o almeno di provare a riconquistarne un’eco. Da qui prende forma il progetto Get Back, poi confluito in Let It Be. L’idea originaria è semplice e radicale al tempo stesso: tornare a suonare insieme nella stessa stanza, senza sovraincisioni e trucchi di studio, affidandosi all’improvvisazione e alla spontaneità. Il progetto si espande rapidamente in un documentario televisivo che mostri il processo creativo, in un nuovo album e in un concerto-evento. Quest’ultimo finirà per materializzarsi sul terrazzo della Apple, in un ultimo, iconico lampo di vitalità pubblica. I Beatles arrivano persino a farsi immortalare nello stesso luogo e nella stessa posa di Please Please Me, quasi dieci anni dopo: con barbe e capelli lunghi al posto del look fresco e sbarazzino. Musicalmente, però, la stanchezza si avverte. Il tentativo di rifarsi a un rock’n’roll essenziale appare a tratti forzato, come se quella lingua non gli appartenesse più del tutto. I momenti alti non mancano – il capolavoro lennoniano di Across the Universe su tutti – ma vengono spesso appesantiti dai pomposi arrangiamenti di Phil Spector (coinvolto quando i giochi sono oramai chiusi e i quattro hanno preso ognuno la propria strada), che finiscono per tradire lo spirito iniziale del progetto. In Two of Us Lennon e McCartney intrecciano di nuovo le voci come due amici di lunga data che cercano di ricordare perché avevano iniziato quel viaggio insieme. Harrison colpisce nel segno con I Me Mine, pur inserendo una divagazione rock’n’roll che stona con la delicatezza del brano; McCartney indulge talvolta in un certo compiacimento, sia con le title track che con The Long and Winding Road, ma sa sempre come commuovere. Quando Let It Be viene pubblicato i sentimenti che arrivano al pubblico sono quelli di un disco dimesso, malinconico. Un disco irregolare, esposto, fragile, che forse fa proprio di questa vulnerabilità la sua forza. L’opera sarà percepita come l’atto finale dei Beatles, anche se in realtà i quattro hanno ancora in serbo una sopresa. Ripresisi dalle stanchezze e dalle frizioni, registrano il brillante Abbey Road, che uscirà prima, lasciando a Let It Be il ruolo di epilogo.

Rubber Soul

1965

Rubber Soul è il vero punto di snodo nella storia dei Beatles. È il momento di passaggio tra due epoche: da una parte la band degli esordi, legata alla canzone immediata e all’urgenza del successo; dall’altra quella che, da qui in avanti, aprirà sempre più lo spazio alla ricerca sonora e a una scrittura adulta. Le canzoni mostrano un’evoluzione sia nei testi che nelle soluzioni musicali, c’è uno sguardo più riflessivo. L’album non è più una semplice raccolta di brani, ma un flusso compatto, pensato per essere ascoltato nella sua interezza. Emergono con forza le influenze folk, insieme a cori che richiamano la West Coast americana (e che a loro volta andranno a influenzare formazioni come Crosby, Stills, Nash & Young). Brani come Norwegian Wood introducono strumenti inusuali come il sitar. Nowhere Man segna un nuovo passo verso l’introspezione, dando voce a un senso di smarrimento e alienazione fino a quel momento estranei al linguaggio pop. In My Life è una riflessione sul tempo che scorre e sulla memoria, sostenuta da un arrangiamento raffinato e da un assolo di pianoforte in stile barocco: uno dei primi segnali di dialogo tra rock e tradizione colta. Michelle occupa un posto particolare. È uno dei brani più eleganti e affascinanti dell’album, costruito su un’atmosfera intima e sofisticata, impreziosita dal testo, in parte in francese, e da una scrittura armonica altamente ricercata, con accordi di settima e tensioni armoniche che contribuiscono a creare un senso di raffinatezza quasi jazzistica. La progressione iniziale rompe la linearità della canzone pop, introducendo un movimento armonico fluido e cangiante che accompagna naturalmente la melodia. Anche George Harrison, con If I Needed Someone, comincia a imporre una scrittura personale, segnalando la nascita di un equilibrio interno più complesso tra le individualità del gruppo. Il risultato di questi sforzi è un album raccolto, coerente, in cui gli ultimi rimasugli di spensieratezza e i nuovi stimoli convivono senza forzature. In Rubber Soul i Beatles diventano definitivamente un gruppo “da album”, aprendo una strada che verrà percorsa fino in fondo nei lavori successivi. Senza questo disco, Revolver – e tutto ciò che verrà dopo – non sarebbe esistito.

Magical Mystery Tour

1967

Non paghi di avere dato alle stampe quello che molti considerano l’album più importante della storia del rock, i Beatles rilanciano con un ulteriore abbecedario psichedelico che, per certi versi, si spinge ancora più a fondo nei territori dell’onirico. Magical Mystery Tour nasce come colonna sonora dello scombinatissimo film televisivo omonimo: un viaggio in bus nell’Inghilterra meridionale, dalla meta ignota, popolato da episodi surreali e grotteschi, concepito in un clima di totale libertà creativa. Più che un semplice accompagnamento visivo, il disco va inteso come un vero e proprio trip, capace di reggere il confronto con il disco precedente senza alcun complesso di inferiorità. La strumentazione si espande in modo vertiginoso: armonica, organo, swarmandal, mellotron, Hohner pianet, clavioline, banjo, clavicembalo, flauto dolce, low whistle, scacciapensieri, tamburello. Un arsenale timbrico che riflette una band nel pieno dell’audacia, intenta a esplorare nuove possibilità sonore mentre le inventa. Le canzoni – alcune già apparse su 45 giri, altre concepite appositamente per la pellicola – mantengono uno standard qualitativo altissimo, e diversi episodi segnano autentici balzi in avanti nella loro ricerca. McCartney firma colossi come The Fool on the Hill e Penny Lane, mentre Lennon e Harrison spostano più in alto l’asticella della sperimentazione. John consegna due capisaldi complementari: Strawberry Fields Forever, elegia ipnagogica e struggente sull’infanzia perduta, e I Am the Walrus, gioco contorto, teatrale, splendidamente disarticolato. George risponde con l’unico strumentale del gruppo, Flying, arricchito da stratificazioni di mellotron, e con Blue Jay Way, degno e ancora più suggestivo sequel di Within You Without You. Paul, dal canto suo, sorprende anche con il vaudeville di Your Mother Should Know, che a un certo punto si apre a una dimensione più ampia e classicheggiante. A inaugurare e chiudere il disco, poi, i cambi di registro della title track e l’inno in 7/4 di All You Need Is Love. Magical Mystery Tour è un’opera spesso sottovalutata, irregolare nella forma, inevitabilmente ibrida per via della sua genesi, restituisce però con rara efficacia l’apice dell’immaginazione psichedelica dei Beatles.

Abbey Road

1969

È il grande colpo di coda finale, l’ultimo gesto di una band che, pur sull’orlo dello scioglimento, riesce ancora a esprimere una visione collettiva di altissimo livello. È un disco emblematico delle capacità dei quattro proprio nel momento più delicato della loro storia, quando tensioni personali, divergenze artistiche e logoramento rendono ormai inevitabile la separazione. Nel tentativo estremo di mettere da parte i problemi, il 26 aprile 1969 i quattro si ritrovano insieme a George Martin negli studi di Abbey Road e, ancora una volta, scatta la magia. La creatività scorre a fiumi, la voglia di mettersi in gioco è altissima e l’inventiva richiama quella dei giorni migliori, pur non raggiungendo le vette assolute del periodo ’66-’68. In poco più di tre mesi prende forma un disco con una scaletta che riflette una varietà stilistica già esplorata nel cosiddetto White Album, tra il groove sinuoso di Come Together, il picco compositivo di George Harrison in Something, un McCartney che alterna leggerezza e teatralità con la scanzonata Maxwell’s Silver Hammer e con la parodia doo-wop di Oh! Darling, e un Ringo in uno dei suoi momenti più felici come autore e cantante (Octopus’s Garden). A fine facciata, poi, ci pensa I Want You (She’s So Heavy) a infiammare con la potenza delle chitarre di Lennon e Harrison. Ma è sul lato B che Abbey Road aggiunge una dimensione ancora inedita nel cammino artistico del quartetto, con una lunga sezione concepita come un unico flusso musicale. La suite – priva di un titolo ufficiale ma passata alla storia come Long Medley o The Big One – non è una semplice giustapposizione di frammenti, ma una vera architettura sonora, un gioco sofisticato di cambi di tempo, modulazioni, saliscendi emotivi. Con Golden Slumbers e Carry That Weight – che recupera il tema dell’iniziale You Never Give Me Your Money – la suite assume poi un carattere solenne, quasi elegiaco, come se i Beatles stessero tirando le somme della loro carriera, salutando per l’ultima volta il pubblico. Dopo una sequenza di assoli individuali, evento unico nella loro discografia, il viaggio si chiude con The End, finale che suona come un commiato tanto maestoso quanto inevitabile. Poi però arriva Her Majesty, breve brano acustico inciso da McCartney in solitudine: una coda ironica, disarmante, che smorza la monumentalità dell’addio.

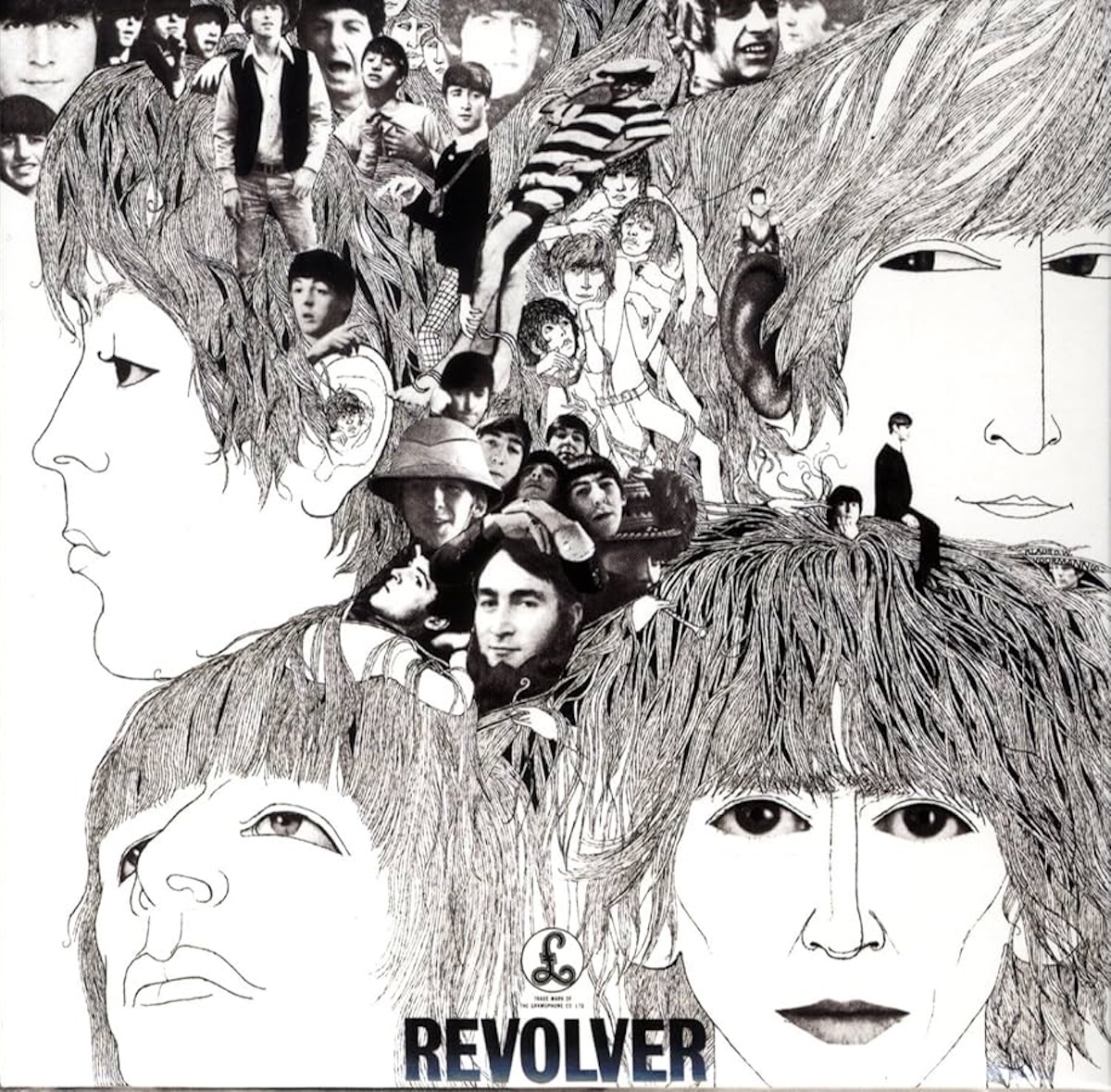

Revolver

1966

Col passare del tempo una cosa appare sempre più evidente: questi Beatles non sono un normale gruppo di musica leggera. Al di là delle ragazzine urlanti, degli stadi gremiti e dei piazzamenti nelle classifiche, la band sembra toccata da qualcosa di più alto, quasi trascendentale. Le loro melodie e le architetture armoniche raggiungono talvolta un grado di perfezione tale da spingere alcuni osservatori a tracciare arditi parallelismi con la musica colta, arrivando persino a evocare Johann Sebastian Bach. Nel frattempo tra i quattro soffia il vento di un cambiamento epocale. Il contesto stesso contribuisce alla mutazione: durante i concerti le urla incessanti delle fan rendono impossibile ascoltarsi e controllare il suono, trasformando l’esperienza dal vivo in un rito caotico e frustrante. I nostri prendono quindi una decisione radicale: abbandonare l’attività live per concentrarsi esclusivamente sul lavoro in studio. È una scelta che segna una frattura netta col passato e che li porterà a dedicarsi a utilizzare lo studio di registrazione come un vero e proprio strumento musicale. Da questo nuovo assetto nasce Revolver, un disco che fino a quel momento rappresenta il punto più audace e compatto della loro carriera. Non ci sono momenti di calo, i numeri rock’n’roll vengono quasi del tutto accantonati (solo Doctor Robert conserva ancora quel tipo di aria disinvolta) e l’insieme delle canzoni sembra avvolto da un’atmosfera perfettamente allineata con la nascente psichedelia. Il risultato non è più solo una raccolta di brani riusciti, bensì un’opera che scardina generi, forme e confini sonori, mostrando una coesione d’intenti rara e una spiccata curiosità creativa. Le sperimentazioni prendono piede ovunque, con l’uso radicale dei nastri suonati al contrario e delle manipolazioni. Ognuno dei quattro lascia un’impronta netta. Lennon porta in primo piano l’introspezione e la tensione visionaria; McCartney continua a espandere la sua fantasia melodica e la sua attenzione quasi pittorica al dettaglio; Harrison compie passi avanti come compositore e chitarrista, approfondendo il dialogo con la musica indiana e guadagnando una voce sempre più autonoma; Ringo, con la sua inventiva ritmica, diventa un collante fondamentale e trova spazio come vocalist nella contagiosa Yellow Submarine, con un testo che è una ridda di immagini lisergiche. Compaiono fiati, archi, strumenti esotici. Come già accaduto in precedenza, talvolta il gruppo si fa da parte per lasciare spazio a visioni individuali, come accade in Love You To. McCartney, dal canto suo, ritenta l’esperimento di voce e quartetto d’archi e con Eleanor Rigby realizza un quadro di vita quotidiana che, in tutto e per tutto, si connota come un’opera d’arte. Poi Here, There and Everywhere rimette in campo il lato romantico dei Beatles con una consapevolezza più adulta. For No One colpisce per la sublime linea di basso discendente che apre il brano, per gli accordi che sono un balsamo per l’anima e per il corno francese che anticipa Penny Lane. E infine, a chiudere il cerchio, Tomorrow Never Knows a innalzarsi come manifesto assoluto della psichedelia inglese: un brano che condensa magia, ipnosi, perdita di ogni coordinata spazio-temporale. È un punto di non ritorno, non solo per la band, ma per la storia stessa della musica popolare moderna.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

1967

Nasce tutto da questo album? No e sì. No, perché tentativi di espandere il tessuto del rock ve n’erano già stati (uno su tutti: il Freak Out! zappiano). Sì, perché la suddetta espansione non aveva ancora assunto una forma così omogenea e definita, prima del capolavoro beatlesiano. Dopo Sgt. Pepper’s nulla sarà più come prima. Tanto per dire questo è l’inizio embrionale di un cammino che porterà alla definitiva coagulazione del prog di In the Court of the Crimson King. Solo che tali embrioni, invece di essere sviluppati in ampi affreschi, si limitano ai quattro-cinque minuti della forma canzone. Ma i brani non hanno quasi più nulla a che spartire con ciò che veniva prima, mentre avranno molto a che fare con tutto quello che sarà in futuro, fino ai giorni nostri. Spesso si sostiene che Sgt. Pepper’s sia il primo album con i brani collegati tra loro, tali da generare un unicum. Non è vero, ciò avverrà, in parte, nel secondo lato di Abbey Road. In questo album sono solo due le canzoni che fluiscono direttamente l’una nell’altra; l’iniziale title track e la successiva With a Little Help From My Friends. Ma al tempo stesso una sensazione di concept pervade tutta l’opera e la semi-conclusiva reprise di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band non fa che confermarlo. Prima di ciò c’è un mondo intero di note da esplorare, rivestite da bizzarrie assortite che creano ponti sospesi tra sogno e realtà. In questo senso è famosa la propensione, soprattutto lennoniana, al viaggio inteso come sballo in compagnia di acidi assortiti, alla ricerca di un pianeta interiore dove ogni confine viene abbattuto. E proprio questo screening esistenziale è il quid comunicativo dell’LP, proiettato nel tentativo di varcare ogni barriera. Parlando di Lennon, inutile tergiversare; basta ascoltare Lucy in the Sky With Diamonds e Being For the Benefit Of Mr. Kite! per capire quanto la sua mente fosse avanti. La seconda in particolare è un circo immaginario, una girandola impazzita, un caleidoscopio multicolore di suoni e umori. Psichedelia del profondo in una sinestesia generatrice di un vero e proprio quadro sonoro. Ci pensa poi McCartney con i suoi tenui bozzetti di pop dall’aura favolistica a bilanciare ogni licenza. Materiali che Caravan, primi Soft Machine, Genesis, Pink Floyd, Yes, King Crimson e mille altri interiorizzeranno, ruberanno a piene mani, plasmeranno per trasformarli e farli propri. In mezzo c’è Harrison, che con Within You Without You sviluppa ulteriormente la sua passione per la musica indiana, prevenendo una ricerca anticipatrice della world music. Progressione creativa pure questa: incontro tra Oriente e Occidente, scale occidentali fuse con moduli indiani, strumenti etnici che si sposano a quelli elettrici. La rivoluzione, ora (e il ’68 deve ancora arrivare). Ma il clou giunge nel momento finale del disco, quando le due anime contrapposte dei leader si incontrano nel campo di battaglia della maestosa A Day in the Life: mini-suite in tre movimenti che mette insieme rock, pop, psichedelia, musica classica, contemporanea e suggestioni sonore dalle ascendenze variabili. Il crescendo finale, che sfocia in un gigantesco accordo eseguito da John, Paul, Ringo, Mal Evans e George Martin su tre pianoforti, è un glorioso rintocco a festa per il futuro della musica. Da quel momento, nulla sarà più lo stesso.

The Beatles

1968

Devo dirlo con sincerità: prima di iniziare questa classifica ero convinto che al primo posto ci sarebbe finito, senza esitazioni, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Uno di quegli album che sembrano intoccabili, fondativi, quasi sacri. Ma un ascolto super-approfondito della discografia dei Beatles mi ha costretto a rivedere le certezze e a farlo scivolare al secondo posto. Il motivo è uno solo, enorme: The Beatles, universalmente noto come White Album. Un’opera che, più di ogni altra, spalanca le porte della percezione. Se nei dischi precedenti i nostri avevano esplorato territori diversi qui affrontano l’intero scibile musicale, senza argini né gerarchie, con un coraggio e un’inventiva che dal 1968 in poi nessuno è riuscito davvero a eguagliare. È un disco che surclassa i contemporanei e resta, ancora oggi, inarrivabile. Se un alieno atterrasse sulla Terra e volesse comprendere i segreti del pop nel suo senso più alto e nobile, basterebbe fargli ascoltare questo doppio album. Dentro c’è tutto ciò che la musica dovrebbe possedere: melodie memorabili e armonie toccanti, esplorazioni a 360 gradi tra i generi, ritmi mutevoli, folate di sogno e atterraggi nella realtà, tradizione e avanguardia, suoni antichi e altri che sembrano arrivare dal futuro. È il punto d’arrivo, la sintesi perfetta di tutta la parabola dei Beatles. Nei suoi 93 minuti e 43 secondi, il doppio bianco è tutto e il contrario di tutto: acustico, elettrico, classicheggiante, blues, cabarettistico, metal, folk, country, rock’n’roll, pop, radicale, intimo e fracassone, sciocco e intelligentissimo, reale e surreale. Sono Paul, John, George e Ringo che suonano insieme, ma anche quattro individualità lasciate libere di esprimersi senza mediazioni. Quella che a un primo ascolto può sembrare dispersione o confusione è in realtà una scelta precisa: la personalità dei Beatles esplode senza filtri. McCartney sfoggia una padronanza stilistica impressionante, passando con naturalezza dal fingerpicking di Blackbird alla furia di Helter Skelter. Lennon riversa nei brani un’urgenza emotiva aspra e immediata, oscillando tra il collage frammentato di Happiness Is a Warm Gun, l’intimità dolente di Julia e il delirio tra Stockhausen e John Cage di Revolution 9. Harrison raggiunge la piena maturità: il suo tocco chitarristico è sicuro, la sua tecnica sempre più audace ma mai compiaciuta, al servizio di una scrittura introspettiva come quella del suo primo capolavoro: While My Guitar Gently Weeps. Anche Ringo trova finalmente spazio come autore, firmando la spensierata e affettuosa Don’t Pass Me By. Più che una semplice raccolta di canzoni, il White Album è un ritratto a tutto campo di quattro artisti al massimo grado di intensità creativa. Ed è proprio per questo che The Beatles resta la loro opera più libera, più radicale e, in ultima analisi, la più duratura. Nei secoli dei secoli.

Riccardo Storti ha collaborato alla scheda di Sgt. Pepper’s.