Elizabeth Woolridge Grant è un nome importante, austero, nobile. Ci voleva qualcosa che scorresse dalla punta della lingua in maniera più fluida e sensuale. Di una sensualità non aggressiva ma bensì insinuante, come un sorso di buon whisky che scivola in gola infuocandola dolcemente. Lana Del Rey, questo è lo pseudonimo scelto da Elizabeth per mostrare al mondo il suo essere musa di un’America impenetrabile e noir.

Quando si pensa a lei ci si ritrova catapultati in un universo che fa capo alle visioni di David Lynch: torbido, sospeso, inquieto, misterioso. Ma Lana Del Rey è anche altro: è una popstar fatta e finita dal primo giorno che si è esposta al mondo. Una diva, alla quale basta un gesto per incantare. Movenze, aspetto fisico, parole, atteggiamenti, musica.

Lana ha le labbra imbronciate, modi lenti e melliflui. Ha un che di antico, di un’America fagocitata dal tempo: gli anni ’50, le grandi automobili decappottabili, le giornate che portano con sé il vento del deserto e il sole cocente della California, poi le sere, il crepuscolo di certi locali, gli uomini persi, le donne sfuggenti, le lunghe corse in auto verso il paradiso e l’inferno dell’amore.

La musica che esce da tutto questo è un pop nobile, vellutato di soul e di parca elettronica, narcotizzato dai ritmi del trip hop e dell’hip hop, a volte anche più audace e svelto ma poi di nuovo nella trance notturna, tra lenzuola di seta, con gli occhi semichiusi tra il sonno e la veglia. Canzoni ricercate e avventurose, suoni che sfuggono, un essere pop star che abbandona il clamore del consueto per costruirsi un bozzolo tutto suo. Un impasto di presente e passato, di coraggio, lustrini, introspezione, voglia di osare, brillare e tornare nel buio in pochi istanti. Tutto e il contrario di tutto.

Ecco i sei album pop di Lana Del Rey (escludendo quindi l’ottimo disco di spoken word Violet Bent Backwards Over The Grass, 2020). In attesa delle prossime rivelazioni.

6. “Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant” (2010)

Nel quale le due entità sono già separate ma sentono il bisogno di mostrarsi entrambe. Elizabeth (Lizzy) presenta Lana al mondo, con il cognome del suo alter ego che cambierà da lì a poco, da Del Ray e Del Rey. Come la vecchia Ford Del Rey, simbolo di un’epoca che attrae inesorabilmente la giovane. Il primo album mette già le cose in chiaro in un concept torbido, tra l’esuberanza discordante di Mermaid Motel, la rilassata sensualità di Oh Say Can You See e il bagliore onirico di Yayo. È ancora una Lana acerba, ma già lascia intravedere le scintille che verranno.

5. “Lust for Life” (2017)

Lust for Life è tutto glamour hollywoodiano sbiadito, sogno americano distorto e amori tormentati. Un’orchestrazione lussureggiante per un album lunghissimo: 16 tracce cinematografiche, dalle parti di Paul Thomas Anderson. Con una serie di riferimenti alla cultura pop: Cherry, che cita lo standard di Patsy Cline I Fall To Pieces; Tomorrow Never Came, amore a tutto campo per i Beatles con Sean Ono Lennon ospite; Get Free, devota ai Radiohead di Creep. Poi ci sono stelle come Stevie Nicks e A$AP Rocky. Tanta carne al fuoco, forse troppa.

4. “Honeymoon” (2015)

Un disco più malinconico del solito, di quella malinconia zuccherosa e inquieta che ha reso Lana Del Rey adorabile. Honeymoon scorre pigramente per oltre 65 minuti in un turbinio di archi, chitarre e melodie squisitamente struggenti. Con riferimenti trap, hip hop e jazz, come in Art Deco e Terrence Loves You. Addirittura si lancia a stuprare la Don’t Let Me Be Misunderstood di Nina Simone aggiungendovi riff di organo-horror dal gusto discutibile.

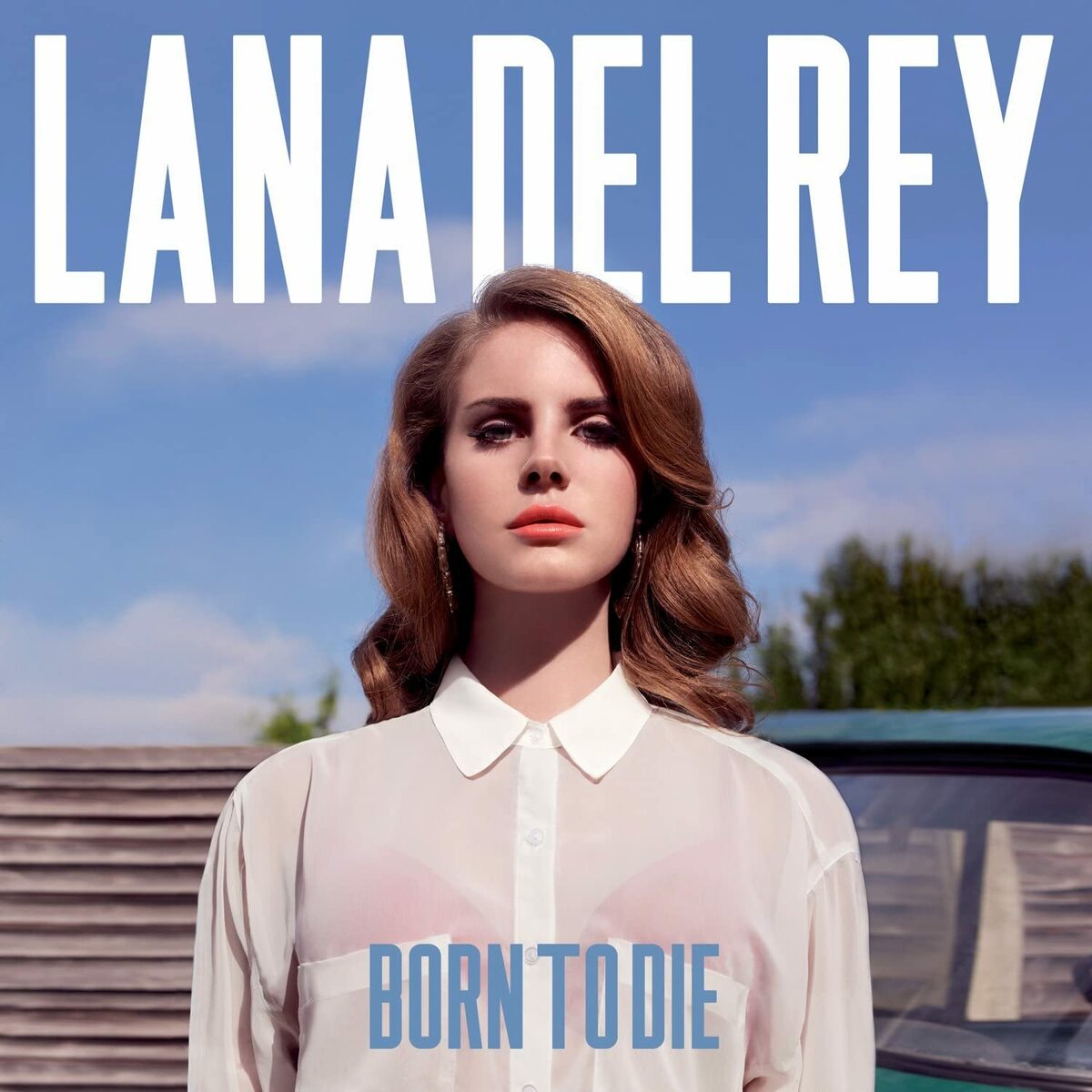

3. “Born to Die” (2012)

Il primo grande successo, pura Del Rey-music con l’indimenticabile Video Games che è tutto il pop che si desidera, ma poi si trasfigura in qualcosa di alieno. Le canzoni vengono assimilate nella mente in maniera quasi subliminale, ritmi e melodie avvolgono indelebili. Born to Die ha la capacità di presentare un’artista che non è solo un ascolto ma diventa immediatamente icona, irrimediabile parte della vita. Non è poco, in questi anni.

2. “Norman Fucking Rockwell!” (2019)

Per rappresentare la grandeur di questo album basterebbero i 9 minuti di Venice Bitch, un pezzo musicale che consacra Lana tra le pop star più avanti della nostra epoca. Addirittura arriva a evocare cantautrici lisergiche come Buffy St. Marie (da avere il suo Illuminations, 1969), con una lunga coda strumentale a base di Moog che è uno spettacolo. Norman Fucking Rockwell! è anche molto altro, ma per capire bene la Del Rey musicista bisognerà sempre e comunque tuffarsi in quei 9 minuti.

1. “Ultraviolence” (2014)

Gli elementi che rendono assoluto Ultraviolence non sono così diversi da quelli finora citati: atmosfere noir, languide ballate tra David Lynch e i Cocteau Twins, arrangiamenti a volte orchestrali, altri desertici, amori devastati, divismo, l’evocazione di un’America distante e onirica… Cosa differenzia però Ultraviolence da tutti gli altri album di Lana? Il fatto che qui ogni singolo brano è a dir poco perfetto: un concentrato di armonia e melodia di una purezza e di uno splendore totali. Ogni canzone è null’altro che bella, di una bellezza che quasi fa male.