Folk revival, folk elettrico, folk-rock. Termini non proprio intercambiabili, ma usati indifferentemente per indicare una corrente stilistica – influente, per quanto circoscritta – che attraversò la scena musicale inglese tra la seconda metà degli anni ’60 e la seconda metà dei ’70, più o meno nell’intervallo compreso tra lo spegnersi delle insegne della Swinging London a Carnaby Street e lo spuntare di spille e creste punk a King’s Road, quando una generazione di giovani musicisti andò alla riscoperta delle radici e delle tradizioni del suo Paese saccheggiando le Child Ballads che il professor Francis James Child (ironia della sorte: un accademico statunitense di Boston titolare di una cattedra ad Harvard) aveva raccolto sul campo girando per Scozia e Inghilterra e pubblicato a fine Ottocento in cinque preziosi volumi.

Quei ragazzi scarmigliati con barbe e capelli lunghi, figli della classe operaia ma molto più spesso della middle class borghese e conservatrice, decisero di portarle fuori dai circoli dopolavoristici in cui venivano rigorosamente cantate senza accompagnamento strumentale per farle conoscere a un pubblico di studenti e bohémien che come loro frequentavano i nuovi folk club alla moda, i college universitari e i cavernosi templi della musica underground. Erano tetre e affascinanti murder ballads piene di sangue, incesti e omicidi, storie di mistero e di defunti reincarnati in volpi e uccelli che tornavano sulla terra per lanciare avvertimenti e regolare conti lasciati in sospeso, resoconti romanzati di battaglie e massacri ai tempi della guerra civile e delle campagne napoleoniche, canti marinari che parlavano di naufragi, tradimenti e nostalgia di casa, danze propiziatorie che celebravano la fertilità, il momento del raccolto e il ciclo delle stagioni.

Che c’entravano con la Swinging London, con i Beatles e con i Rolling Stones, con i tempi moderni e in subbuglio in cui tutto stava cambiando? C’entravano perché dietro il loro linguaggio allegorico si celavano i temi universali ed eterni della condizione umana, anche se l’esempio da seguire arrivava dall’altra sponda dell’Atlantico, da Bob Dylan che spesso aveva attinto alle stesse fonti e scandalizzato i puristi dopo la svolta elettrica di Newport, dai Byrds che avevano elettrificato la Turn! Turn! Turn! di Pete Seeger adattata dal libro dell’Ecclesiaste, dalla Band di Robbie Robertson che andava controcorrente riscoprendo in piena psichedelia le radici di un’America mitologica e pionieristica.

Mentre scozzesi e irlandesi non avevano mai smesso di tenere viva la musica tradizionale tramandandola di generazione in generazione, i giovani inglesi se ne vergognavano, deridevano i vecchi barbuti che la cantavano tenendo il dito nel padiglione dell’orecchio per non stonare, la consideravano roba da museo démodé e imbarazzante. Finché quel gruppetto di coetanei non si mise in testa di farla ridiventare cool, contemporanea, significativa. Impresa ardua, spesso destinata ad entusiasmare una élite intellettuale e non la massa, e a scaldare solo in poche occasioni le classifiche di vendita con la Incredible String Band, i Lindisfarne spensierati di Fog on the Tyne, gli Steeleye Span di All Around My Hat e degli album dei primi anni ’70.

Eppure i semi erano stati gettati e i frutti furono presto visibili a tutti gli appassionati di rock: il folk si insinuava con prepotenza nel terzo e nel quarto album dei Led Zeppelin, in Stand Up e in Aqualung dei Jethro Tull, nei Traffic di John Barleycorn ridiventando un linguaggio corrente, attuale, persino d’avanguardia. Tutto era (ri)nato qualche anno prima quando, con il programmatico Folk Roots, New Routes inciso con la cantante tradizionale Shirley Collins, Davy Graham si era proposto come capostipite di una nuova generazione di esploratori della chitarra acustica, gente che come lui, Martin Carthy, John Renbourn e Bert Jansch (quest’ultimo anche autore di canzoni contemporanee, personalissime e misteriose) condivideva i minuscoli palchi di Soho con gruppi vocali come i Watersons e gli Young Tradition, con cantanti volitive e carismatiche come Anne Briggs e Sandy Denny, con cantautori originali e in cerca di un pubblico come Roy Harper, John Martyn, Al Stewart (anni prima del successo mainstream di Year of the Cat) e il Ralph McTell di Streets of London, con americani temporaneamente espatriati come lo sventurato Jackson C. Frank e Paul Simon (sì, quel Paul Simon).

Ma intanto l’aria si faceva sempre più elettrica e in tanti decisero di alzare il volume attaccando gli strumenti alla presa di corrente. Nasceva un piccolo mondo effervescente e promiscuo in cui musicisti come Richard Thompson, i Fairport Convention e il contrabbassista dei Pentangle Danny Thompson finivano spesso per suonare nei dischi dei colleghi lasciandovi un segno e un sound riconoscibile, anche quando – come nel caso di Martyn e di un suo amico timido e taciturno, Nick Drake – il folk era solo un pretesto o un’idea vaga per esplorare una moderna forma di musica umorale e introspettiva, contaminata con il jazz e con il blues.

Intorno ad agitatori instancabili come il bassista Ashley Hutchings, ideologo e fondatore dei Fairport, degli Steeleye Span e delle infinite incarnazioni della Albion Band, intorno a etichette generose e avventurose come la Island di Chris Blackwell, la Harvest e le indipendenti B&C e Transatlantic, intorno a manager e produttori dalla vista lunga come Joe Boyd (un altro bostoniano piovuto a Londra in piena tempesta psichedelica che aveva prodotto il primo singolo dei Pink Floyd e poi raccolto nella sua agenzia artistica il meglio dei nuovi virgulti folk oriented) germogliava un terreno fertile che apriva la strada a tanti epigoni, alle svisate acide ed elettriche dei Trees e agli inquietanti incubi dei Comus, ai riti pagani rivisitati dai Mr. Fox e al folk elegante e cameristico degli Spirogyra.

Spalleggiati da un’industria discografica che andava alla cieca rischiando e sperperando denaro in progetti che spesso non recuperavano neppure i costi di produzione, i pionieri del folk revival e del folk elettrico osavano, sperimentavano, affinavano un sound con cui il tempo è stato galantuomo: i loro dischi sono oggi piccoli e grandi classici, sleepers che continuano a vendere a ritmo costante a cinquant’anni dalla pubblicazione e che tanti artisti contemporanei (americani come Bonnie “Prince” Billy e Joanna Newsom, Fleet Foxes e Midlake, Decemberists e Bonnie Light Horsemen, inglesi come le Unthanks, Olivia Chaney e i Trembling Bells) si sono rimessi ad ascoltare con attenzione. È difficile comprimere un panorama così vasto, vario e frastagliato in una piccola cartolina: ci accontentiamo con questa lista di suggerirvi 10 dischi fondamentali per catturare lo spirito di quei tempi e imbottigliarne in qualche modo l’energia creativa.

1“The Hangman’s Beautiful Daughter” The Incredible String Band (marzo 1968)

I più svitati, i più freak, i più hippie del lotto erano loro, il gruppo dei due bardi scozzesi Robin Williamson e Mike Heron che con questo terzo disco, affiancati dalle rispettive compagne, arrivavano al punto più estremo di un percorso all’insegna di una musica libera da catene, globale e cosmopolita fatta di canzoni squinternate e al profumo di patchouli, lisergiche quanto avrebbe potuto esserlo un Syd Barrett che alle chitarre (qui rigorosamente acustiche) avesse aggiunto il sitar e i flauti di Pan, uno scacciapensieri e un gimbri nordafricano, cembali e percussioni non intonate, l’oud mediorientale e l’arpa, gli harmonium e i dulcimer a martelletti. In The Hangman’s la ISB sfiora il music hall (Minotaur’s Song) e il country & western (Mercy I Cry City), intona valzer alla luna nuova e scompone le canzoni in un pulviscolo di riflessioni a ruota libera (i tredici sballatissimi minuti di A Very Cellular Song, resoconto di un trip lisergico che incorpora lo spiritual bahamense I Bid You Goodnight spesso ripreso in concerto anche dai Grateful Dead), mentre in The Water Song “suona” l’acqua producendo gorgoglii e piccoli moti ondosi. Trovatori moderni che guardano alle cose del mondo con stupore naïf e la vista distorta dall’LSD, Williamson e Heron cantano di streghe e di vita oltre la morte seguendo un loro ritmo interiore che se ne frega di spartiti e battute. Entusiasmano Robert Plant e frequentano (con una certa preoccupazione della Corona) la principessa Margaret finendo incredibilmente in classifica, prima che una sfortunata catena di eventi al festival di Woodstock e una sbandata per Scientology gli facciano perdere la bussola.

2“Basket of Light” The Pentangle (ottobre 1969)

Mentre gli altri corrono ad attaccare la spina, arrivati al terzo album i Pentangle restano fedeli al loro credo acustico (sottolineandolo nelle note di copertina). Non hanno bisogno di fare rumore per esaltare le essenziali ed eleganti linee geometriche di un pentagono composto da una sezione ritmica jazz (il batterista Terry Cox, che suona anche il glockenspiel, e il grande contrabbassista Danny Thompson), una cantante dalla voce acuta ed eterea (Jacqui McShee) e due formidabili chitarristi diversi e complementari tra loro, uno colto e professorale (John Renbourn), l’altro scapigliato e inventivo (Bert Jansch). Due veri assi dello strumento che conversano in una lingua e con un vocabolario tutto loro dove il folk incrocia il jazz, il blues e la musica barocca. Premiata da un modesto successo in classifica dopo essere diventata la sigla di una fiction televisiva sulla Swinging London (la prima trasmessa a colori dalla BBC), Light Flight è davvero un volo leggero a schema circolare e a tempo dispari, lo swingante battito d’ali di una farfalla. McShee lascia qualche spazio alla voce caliginosa di Jansch nel resto del programma che alterna altre tre sfuggenti e intriganti composizioni originali a tradizionali inglesi e scozzesi, classici da folk club come Once I Had a Sweetheart (un altro singolo) e il canto funebre Lyke-Wake Dirge e standard popolari anche oltreoceano come The Cuckoo e House Carpenter, mentre Sally Go ‘Round the Roses aggiorna una hit del ’63 delle americane Jaynetts confermando l’elasticità di un gruppo capace di padroneggiare qualunque genere.

3“Liege & Lief” Fairport Convention (dicembre 1969)

Terzo album dei Fairport Convention in un anno, non è forse il migliore (il precedente Unhalfbricking suona più fresco e vitale), ma è il manifesto sonoro che enuncia i comandamenti del folk-rock elettrico inglese provocando le ire dei puristi. Un tragico incidente automobilistico in cui hanno perso il batterista li spinge a fare tabula rasa del passato, l’ascolto di Music from Big Pink della Band a cercare una via autoctona e squisitamente inglese al recupero delle radici e della musica popolare. La terapia funziona, atteggiamento ed energia fanno la differenza: le chitarre elettriche di Simon Nicol e di Richard Thompson (straordinario solista capace di evocare con il suo strumento il suono di una cornamusa o di un sassofono jazz), il violino elettrificato e spiritato di un folkie doc come Dave Swarbrick, il drumming innovativo di Dave Mattacks, il basso agile di Ashley Hutchings e la voce limpida e potente di Sandy Denny («un bicchiere immacolato in un lavandino di piatti sporchi», secondo una definizione di Nicol) trasformano in materia vibrante e pulsante Matty Groves, Tam Lin e le altre ballate che Hutchings, invasato da un fervore messianico, pesca negli archivi della Cecil Sharp House londinese, sede della English Folk Dance and Song Society. Gli innesti di testi originali su brani vecchi di secoli (Farewell, Farewell) e un magnifico brano che Thompson e Swarbrick si sforzano di scrivere in stile tradizionale (Crazy Man Michael) proiettano nella contemporaneità un progetto sonoro rivoluzionario che spalancherà molte porte. Non sorprende affatto che gli ascoltatori della BBC lo abbiano ripetutamente votato il più influente album folk di tutti i tempi; Hutchings, uscito dal gruppo prima della sua pubblicazione, orchestrerà un’opera quasi altrettanto importante due anni dopo con No Roses, disco elettrico all star a nome Albion Country Band e incentrato sulla voce della regina del folk tradizionale Shirley Collins.

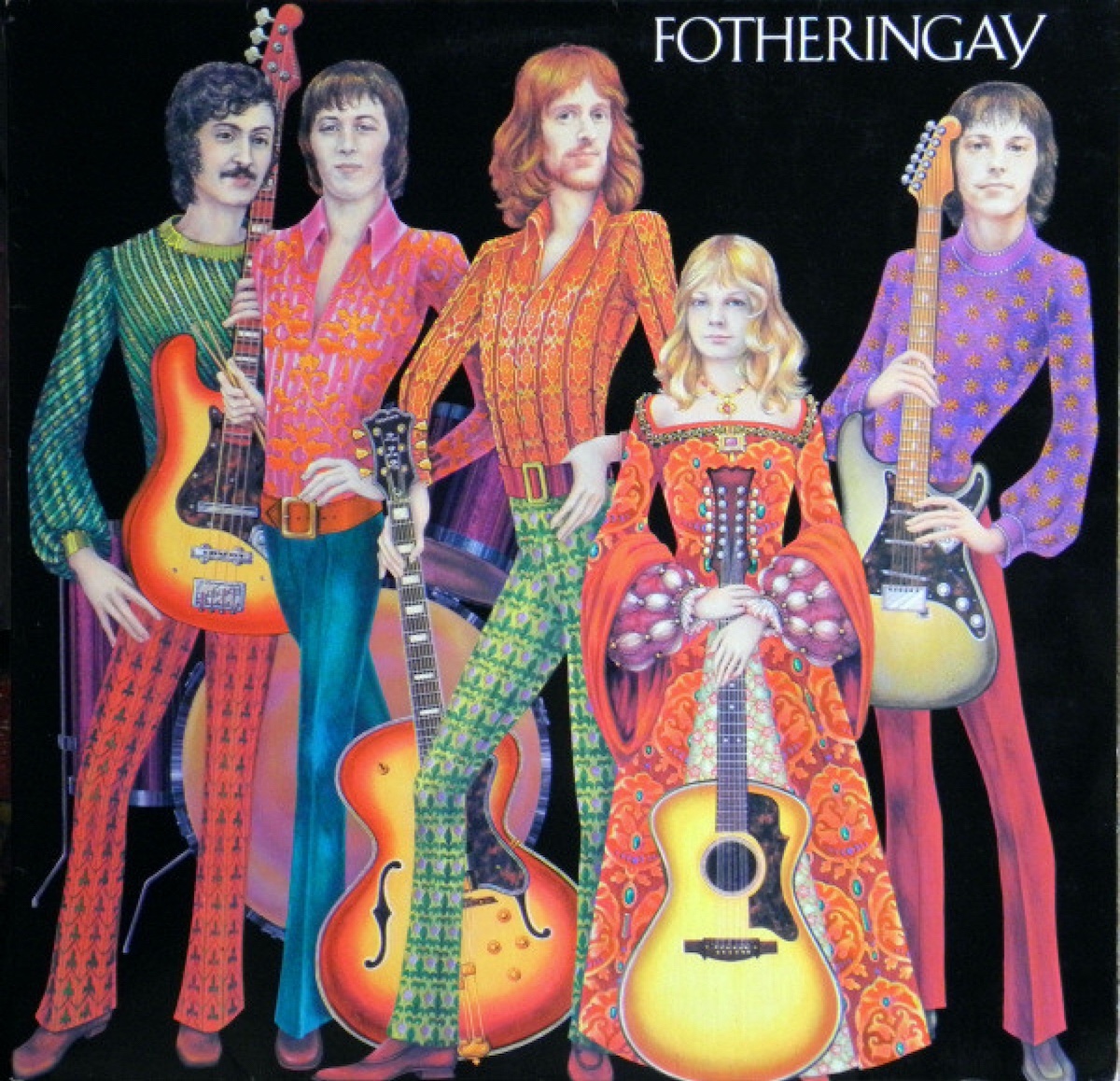

4“Fotheringay” Fotheringay (giugno 1970)

Nessuno dei quattro album solisti pubblicati dall’impareggiabile Sandy Denny prima della prematura morte nel 1978 ha la consistenza di questo unico disco a nome della band da lei fondata dopo la fuoriuscita dai Fairport Convention e in cui la rivisitazione elettrica del folk britannico è solo uno di tanti ingredienti. Altrettanto significativi sono gli omaggi alla tradizione della bush ballad australiana (il futuro marito di Sandy, Trevor Lucas, arriva da down under) e alla canzone d’autore americana contemporanea (due convincenti e robuste cover di The Way I Feel di Gordon Lightfoot e della dylaniana Too Much of Nothing ripresa dai Basement Tapes), mentre svetta un mazzo di canzoni originali firmate dalla Denny: impetuose, malinconiche e magnetiche, Nothing More, The Sea e The Pond and the Stream condensano il meglio della sua arte e meritano tutte di stare in un greatest hits. Ma è il pezzo finale il vero colpo da maestro, una ipnotica rilettura di otto minuti di una ballata tradizionale ispirata alle guerre napoleoniche e ripescata alla Cecil Sharp House: nei panni della ragazza che si traveste da soldato per seguire l’amato al fronte diventando testimone oculare degli orrori e delle atrocità della guerra, Sandy è convincente e commovente mentre i Fotheringay la accompagnano magistralmente in punta di dita e il chitarrista americano Jerry Donahue si conferma uno degli interpreti più raffinati e sottovaluti dello strumento. Neppure i Fairport, forse, avevano mai saputo fare di meglio, anche se l’equilibrio precario del quintetto, i concerti dispensati con il contagocce e uno stile di vita dispendioso infrangeranno il sogno sul nascere.

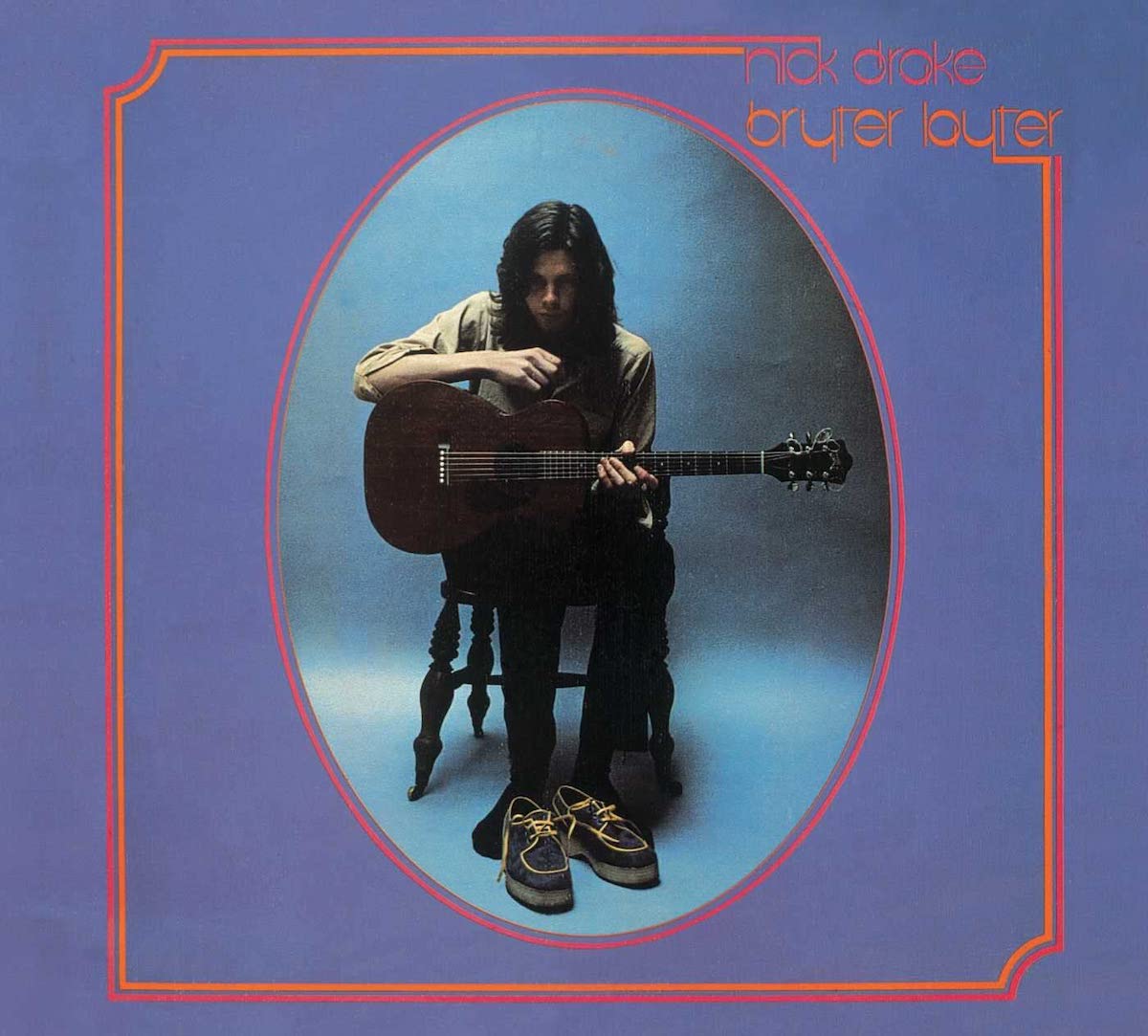

5“Bryter Layter” Nick Drake (marzo 1971)

Il folk è un filo tenue nel tessuto di Nick Drake, la cui musica forse anche per questo motivo conserva oggi una qualità senza tempo e la capacità di stregare ogni tipo di ascoltatore. Abilissimo e originale nel fingerpicking acustico, dotato di una voce fumosa e ingiallita come le foglie autunnali, il ragazzo di Tanworth-in-Arden morto a 26 anni per una dose eccessiva di antidepressivi è ricordato soprattutto per il suo ultimo album, il lunare e spartano Pink Moon. Ma non è difficile concordare con il produttore Joe Boyd, che considera il precedente Bryter Layter il migliore dei suoi tre album: un disco in cui la musica di Drake si avvolge in una calda coperta di suoni dalle tonalità jazzate accarezzate dagli archi e dagli ottoni magistralmente orchestrati da Robert Kirby. La presenza della sezione ritmica dei Fairport Convention e della chitarra di Richard Thompson garantisce credenziali folk-rock a un LP cui collaborano anche alcuni musicisti del giro jazz britannico e John Cale: con la sua celesta, il suo piano e il suo organo, l’ex Velvet Underground esalta l’ariosa luminosità di Northern Sky, sottolineando con una viola e un clavicembalo la melodia gentile di Fly. Il lirismo sommesso di Hazey Jane I, il ritmo lieve di Hazey Jane II, il clima crepuscolare di At the Chime of a City Clock e la bossa nova jazzata di Poor Boy sono altre pennellate magistrali di un quadro dai colori pastello che trasmette spleen, gentilezza d’animo e un sottile mal di vivere. Trentanove minuti di incanto che rispecchiano la solitudine e la profondità di un’anima inquieta, fragile e tormentata.

6“Stormcock” Roy Harper (maggio 1971)

Fedele alla sua natura anarchica, anche in questa lista Roy Harper gioca il ruolo dell’outsider, del puledro selvaggio a cui è impossibile mettere una briglia. Nato come neo folksinger sulla scia di Bert Jansch, Harper dilata qui la visionarietà della sua arte in quattro lunghe mini suite costruite su fitti intrecci di chitarre acustiche a sei e dodici corde e su un torrenziale flusso di coscienza. Digressioni a ruota libera nello stile dei poeti beat e slanci onirici degni di William Blake, poesia romantica e pamphlet polemici si accavallano in 41 minuti ondivaghi e ammalianti che non somigliano a nulla di quel che si trova in circolazione. Come da titolo di uno dei quattro brani, Roy si inventa One Man Rock and Roll Band disquisendo dei delitti e delle pene del genere umano, di ecologia e panteismo, della stupidità della violenza del grande inganno perpetrato dalle religioni organizzate (un tema sentitissimo e ricorrente, quasi un’ossessione) costruendo architetture musicali ardite su cui si inerpica grazie alla sua straordinaria estensione vocale (nel falsetto spericolato di Me and My Woman gli fanno da contrappunto gli archi arrangiati da David Bedford). Spirito libertario e senza regole, inventa un genere che non esisteva, un progressive folk che si apre a momenti di serena contemplazione pastorale e a riff turbinosi, tra intimismo, solennità para sinfonica e squarci rock (alla chitarra elettrica in The Same Old Rock, celato sotto lo pseudonimo di Flavius Mercurius per motivi contrattuali, c’è l’amico Jimmy Page). «Stormcock» dirà anni dopo al Guardian l’ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr «è il fratello maggiore e più cattivo di Hunky Dory di Bowie».

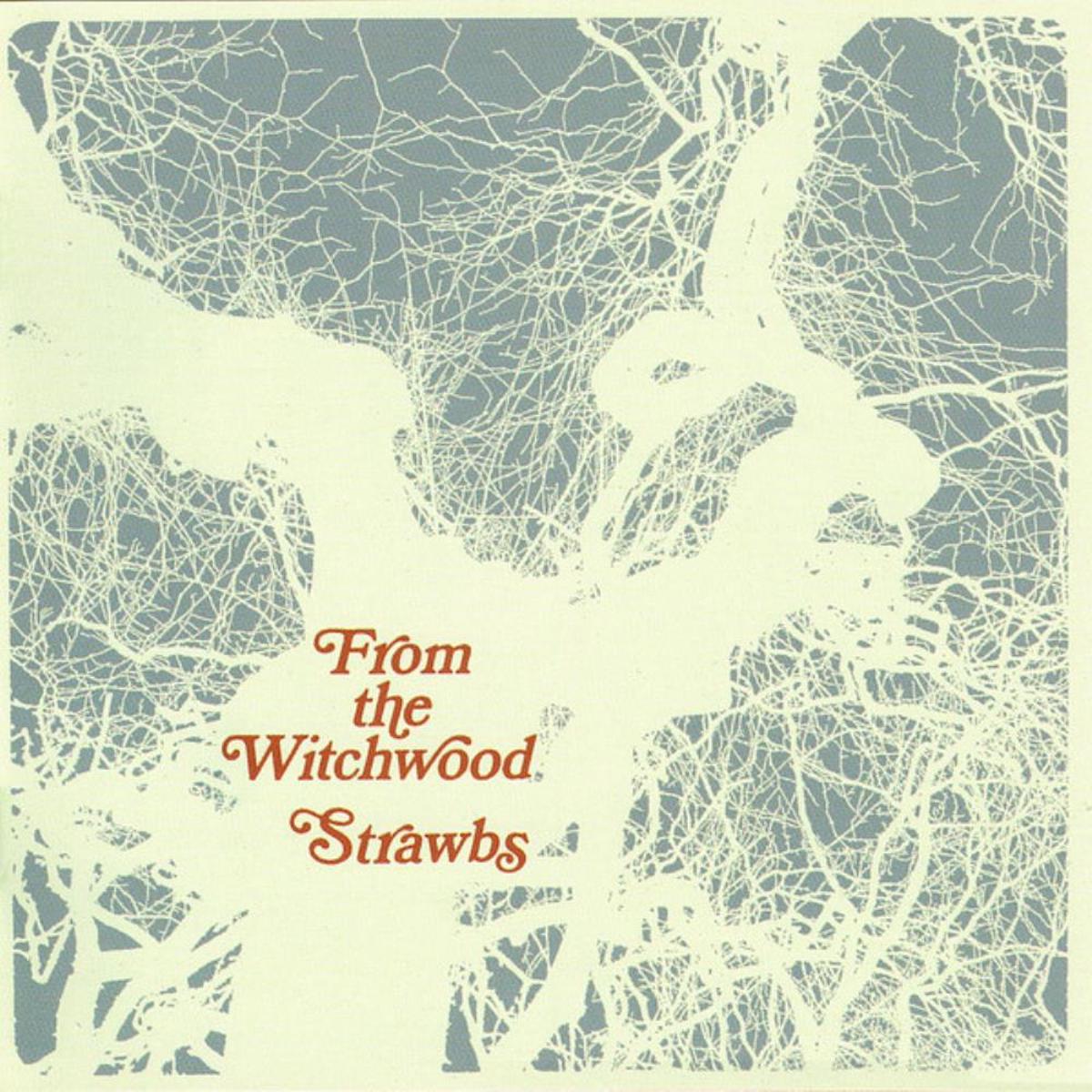

7“From the Witchwood” Strawbs (luglio 1971)

Il terzo album degli Strawbs è anche l’ultimo con Rick Wakeman, non ancora tramutatosi in Mago Merlino delle tastiere e qui molto più misurato e a freno di quanto lo sarà in futuro con gli Yes e da solista (a parte la breve introduzione classicheggiante di The Hangman and the Papist). La sua presenza e la sua crescita musicale rappresentano comunque un indizio importante dell’ampiezza di vedute e delle ambizioni del leader Dave Cousins, ex musicista bluegrass interessato al folk quanto al pop e al progressive: produce, tra un David Bowie e un T. Rex, Tony Visconti, ed è subito chiaro che la fedeltà al canone tradizionale non è più la prima preoccupazione di Cousins, autore di ballate solenni come A Glimpse of Heaven (con coro ecclesiastico) e di canzoni che profumano di volta in volta di esotico (frequente l’uso del sitar), di Beatles, di flamenco (la chitarra acustica di The Shepherd’s Song) e di California, prima dell’inno finale I’ll Carry On Beside You, il pezzo più immediato e classicamente folk-rock. È un sound ricco, stratificato e molto arrangiato che nel mix include strumenti come banjo e dulcimer oltre all’organo, al piano, al Moog e al mellotron di Wakeman, e che fa di From the Witchwood un disco di transizione in direzione del concept prog e sofisticato del successivo Grave New World, chiudendo nel migliore dei modi un capitolo importante nella storia di un gruppo longevo e multiforme che agli inizi aveva concesso una vetrina anche alla giovane Sandy Denny.

8“Below the Salt” Steeleye Span (settembre 1972)

Il debutto degli Steeleye Span per una grossa etichetta (sia pure indipendente, la Chrysalis) è anche il loro primo LP senza Ashley Hutchings, timoniere e capitano coraggioso nei primi tre dischi dediti a un folk elettrico di impianto più rigoroso e tradizionale (tutti eccellenti, con menzione speciale per il primo, Hark! The Village Wait). Sotto la guida di Tim Hart e di Maddy Prior, cantante di voce e presenza carismatica, la band irrobustisce il suono rendendolo meno puro e meno intransigente e aprendosi al rock come ad influenze medievali, esplicite fin dal titolo: il posto “sotto il sale”, allora condimento pregiato, era quello concesso nei banchetti signorili alla servitù. Le chitarre elettriche vigorose e a volte distorte (King Henry), il violino elettrificato di Peter Knight, i cori solenni (tutti e cinque i componenti della band cantano), i ritmi incalzanti di titoli come Sheep-crook and Black Dog e Royal Forester sono i tratti distintivi di un folk che mira a un pubblico più ampio anche se la John Barleycorn degli Steeleye Span è sicuramente molto più fedele alla tradizione di quella dei Traffic e la suggestiva Saucy Sailor una delle cose migliori in assoluto in repertorio. A fare il botto sarà soprattutto Gaudete, carola natalizia e canto sacro di origine scandinava risalente al XVI secolo e con testo in latino che gli Steeleye Span interpretano a cappella portandola al numero 14 delle classifiche inglesi. È l’inizio di una frequentazione assidua delle chart (che culminerà nel 1976 con All Around My Hat dove il folk elettrico incontra gli Status Quo) e con il jet set (David Bowie e Peter Sellers che si prestano a un cameo nei loro dischi, produzioni di Ian Anderson dei Jethro Tull e di Mike Batt, nei ’70 hit maker con le canzoncine per bambini dei Wombles).

9“Solid Air” John Martyn (febbraio 1973)

Il figlio più scorbutico, ombroso e alcolico della nidiata Island è un demone dalla faccia d’angelo che con la musica del Delta si sporca le mani in The Easy Blues e soprattutto in I’d Rather Be the Devil di Skip James, immersa in un bagno sulfureo di loop e di effetti Echoplex di cui l’anglo-scozzese è uno specialista e un pioniere. Ma il resto di Solid Air è musica soffusa e notturna, puro velluto graffiato dalla voce al whisky di Martyn: eterea ma densa come l’“aria solida” della title track, una delicata e commovente lettera aperta all’indirizzo dell’amico sofferente e depresso Nick Drake, una elegante danza sul filo incentrata sul dialogo empatico e sulla sintonia naturale tra la sua chitarra e il contrabbasso di Danny Thompson, alter ego preferito e compagno di bisboccia. Il sapore della tradizione britannica emerge in Over the Hill (con mandolino, violino e autoharp) ma anche se il contingente Fairport è presente quasi al completo blues, lounge jazz e bossa nova (Don’t Want To Know, The Man in the Station) sono il terreno preferito di John, perfettamente a suo agio tra piani elettrici e sax e capace, in May You Never, di sfornare una delle sue ballate più tenere e delicate (quattro anni dopo Eric Clapton la inciderà per l’album Slowhand). Con il precedente Bless the Weather (1971), Solid Air forma una coppia inossidabile resistente all’usura del tempo, musica sospesa a mezz’aria e da ore piccole in cui John non ha bisogno di alzare la voce e mostrare le unghie per lasciare un’impronta profonda.

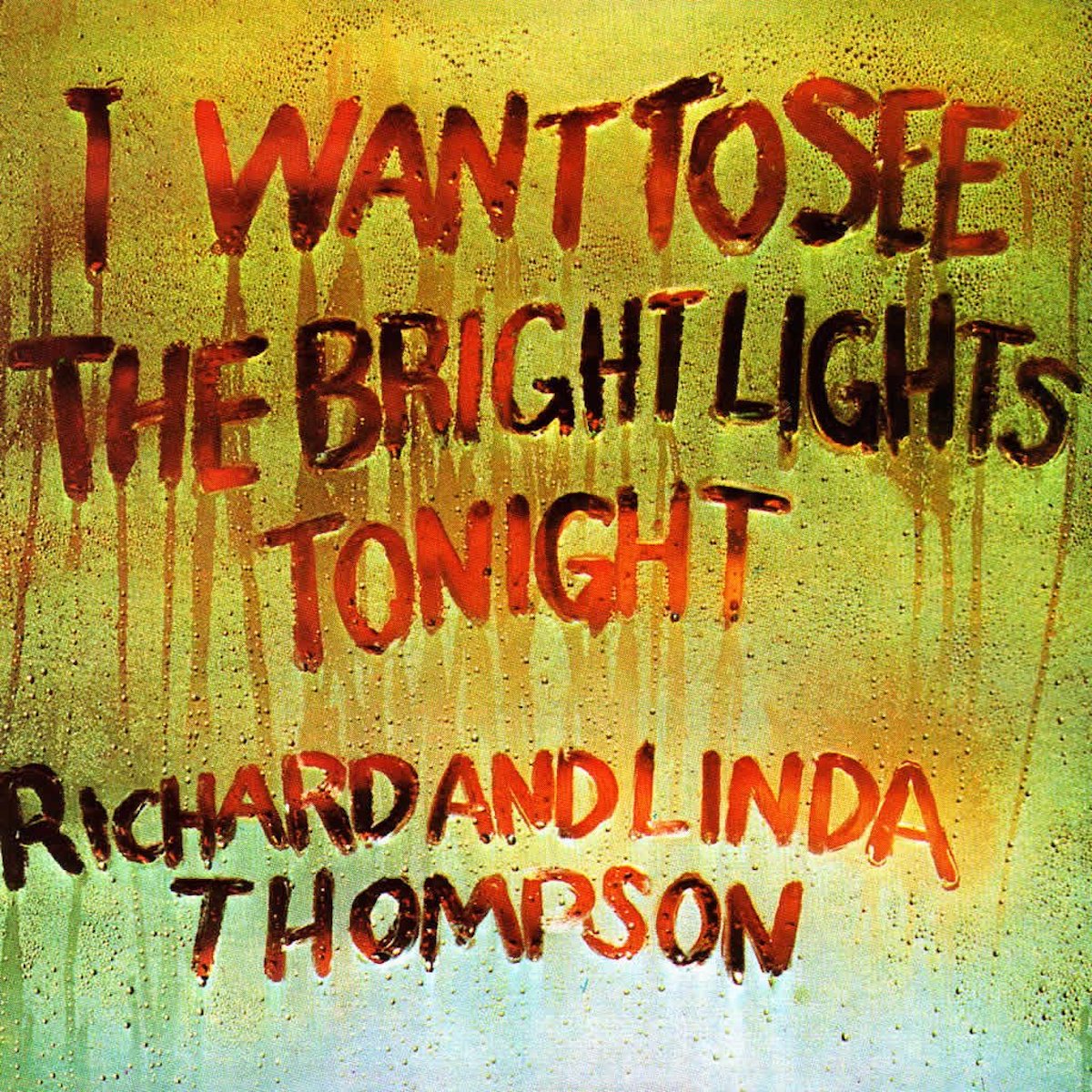

10“I Want to See the Bright Lights Tonight” Richard and Linda Thompson (aprile 1974)

Dopo essersi congedato dai Fairport Convention e avere pubblicato nel 1972 «l’album meno venduto nel catalogo della Warner americana» (Henry the Human Fly), Richard Thompson si mette cocciutamente alla ricerca di una via squisitamente inglese al rock and roll (senza dimenticare il folk). Trova la controparte ideale nella splendida voce ghiaccio & fuoco della moglie Linda Peters, perfettamente a suo agio anche quando, incinta della prima figlia, le viene richiesto di cantare una ninna nanna (The End of the Rainbow) che al nascituro profetizza l’ingresso in un mondo sordido e senza speranza. La stessa rassegnata ma catartica disperazione abita ballate come Withered and Died e Has He Got a Friend for Me e storie popolate da personaggi dickensiani, piccole mendicanti che disprezzano l’elemosina dei ricchi e ubriaconi che rotolano all’angolo della strada (Down Where the Drunkards Roll). Nell’ouverture di When I Get to the Border Thompson espone con chiarezza il suo progetto miscelando chitarra elettrica e fisarmonica, strumenti moderni e antichità come il crumorno, mentre in Calvary Cross si confessa schiavo alla mercé della sua Musa. Nel suo stile colto ed ecumenico cita La balançoire di Erik Satie in coda a The Great Valerio e mescola i riff di Chuck Berry a una banda tradizionale di ottoni in I Want to See the Bright Lights Tonight, che il dj e produttore Mark Ronson reinventa nel 2020 celebrando nostalgicamente quei caotici sabati sera negati dalle misure anti Covid 19.