È stato l’anno del Live Aid, della musica che si scopre solidale, della risposta americana a Do They Know It’s Christmas?. È stato l’anno del Farm Aid, delle dispute politiche nel pop, della canzone all-star voluta da Little Steven per protestare contro l’apartheid in Sud Africa, della sensibilizzazione per le cause dei prigionieri politici, a partire da Nelson Mandela. È stato l’anno di alcuni esordi folgoranti e di grandi ritorni, della videomusica che sembrava il futuro (vedi Money for Nothing o Take on Me) e del debutto di VH-1, canale gemello di MTV che già ammiccava a un pubblico più adulto. È stato l’anno di raduni giganteschi come Rock in Rio, del tour scandaloso di Madonna, di Michael Jackson che compra i diritti dei Beatles, della demonizzazione (tanto per cambiare) del metal. Ma il 1985 è stato soprattutto un anno d’oro per il pop.

Erano pop l’urlo primordiale dei Tears for Fears, il disco fatto coi jazzisti da Sting, l’allucinazione psichedelica di Prince. Nel 1985 anche gruppi amati da chi il pop lo disprezzava, come i retromaniaci ante litteram Dire Straits, gli idoli new wave Simple Minds e persino i re del dark Cure, cercavano il pubblico di massa con dischi più facili, diretti, potenti, che hanno segnato un’epoca e sono quindi ineludibili.

Intanto nell’underground succedevano cose importanti, gli Hüsker Dü facevano due dischi che ascoltiamo ancora oggi, Nick Cave rendeva omaggio a modo suo a Elvis, le radio dei college lanciavano nuovi suoni. Ad Athens i R.E.M. non ancora esplosi a livello globale fornivano la loro versione dell’epica sudista, a New York un trio chiamato Run-D.M.C. poneva le basi per il futuro del rap. Sono tutte cose contenute in questa lista di album che sono fondamentali perché hanno segnato quei 12 mesi, alcuni hanno indicato strade per il futuro, altri sono raccolte di canzoni notevoli, qualcuno è semplicemente geniale.

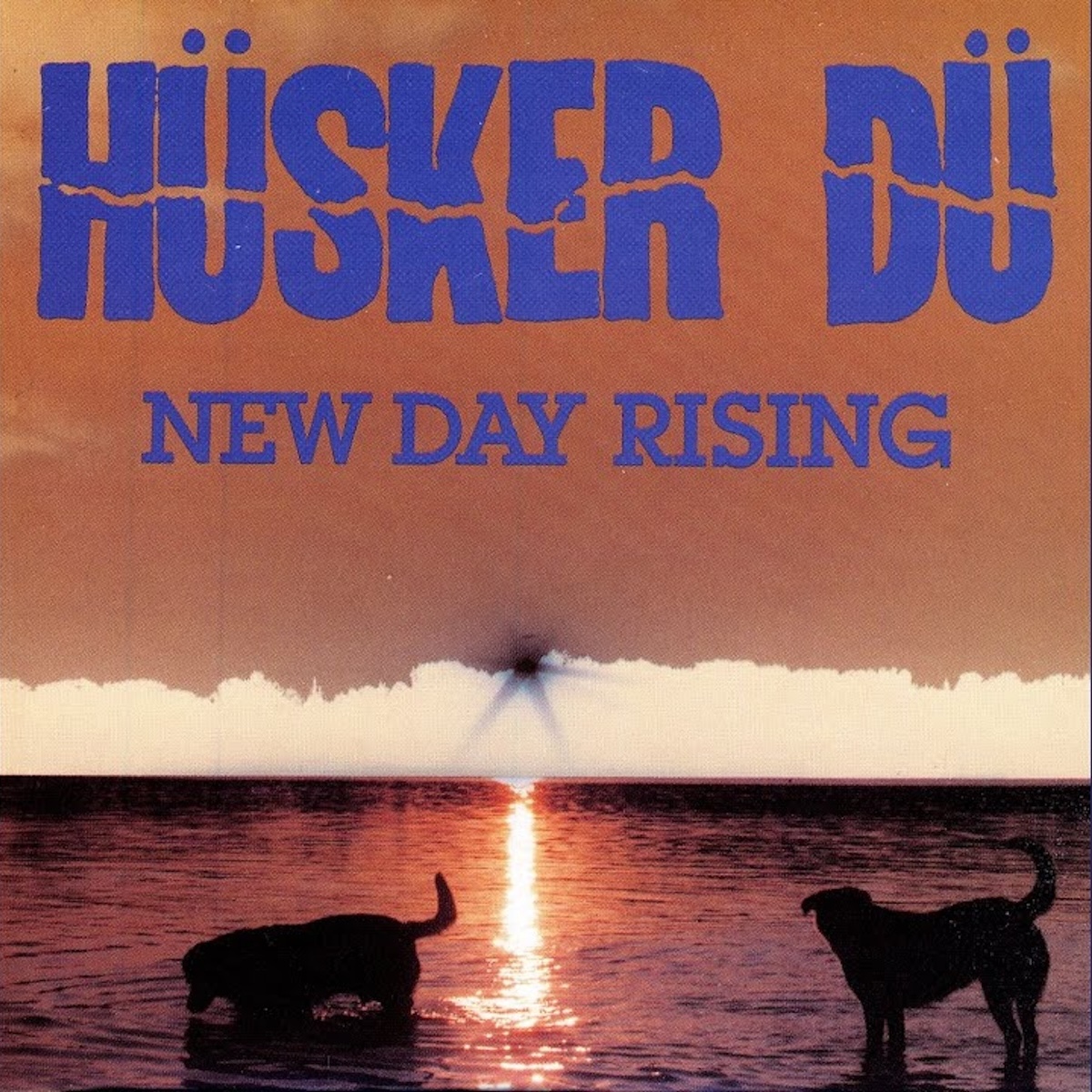

New Day Rising

Hüsker Dü

21 gennaio 1985

Non ha il fascino della grande opera come il doppio Zen Arcade del 1984, ma New Day Rising è fra le cose migliori di una delle band fondamnetali dell’hardcore americano. È più compatto, con un suono gracchiante sulle frequenze alte, un muro di suono quasi indistinto che sta bene sia con le sfuriate, sia coi pezzi che guardano al pop, trattato alla Hüsker Dü s’intende. L’ha detto bene il produttore Spot: è come se avessero forza la portiera della macchina del pop e si fossero fatti un giro, ovviamente consumando le gomme. Poi l’auto, aggiungo io, l’hanno mollata da un ferravecchio perché era inservibile. Con la sua sconsideratezza e il suo suono caotico, New Day Rising ha aperto la una strada a certi ibridi di successo che verranno. “Una cosa so di per certo, che i tuoi idoli muoiono sempre”, dice la canzone. Per fortuna restano i dischi che hanno fatto.

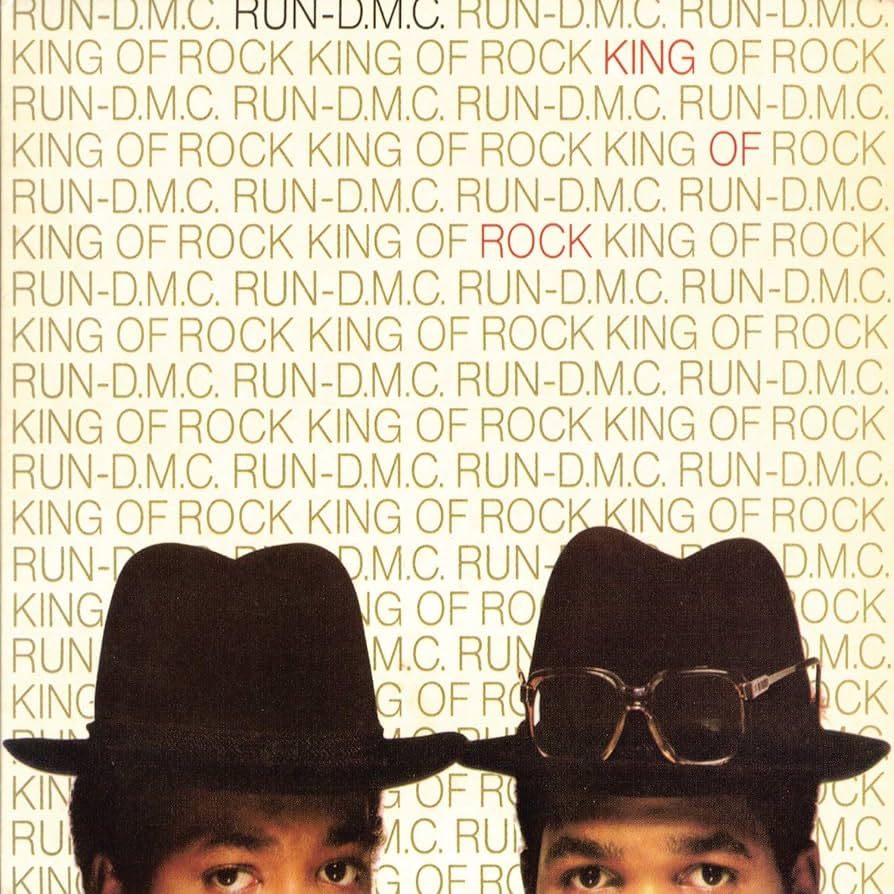

King of Rock

Run-D.M.C.

21 gennaio 1985

Come stare dentro la cultura hip hop flirtando col rock. Come abbattere i confini tra gli stili. Come dare il via a un filone. Come uscirne da campioni. Un anno prima del duetto spaccatutto con gli Aerosmith, i tre Run-D.M.C. pubblicavano un disco minimale, il loro secondo, basato essenzialmente su rap, drum machine pesantissime, chitarroni hard & heavy, synth. Quarant’anni dopo è a tratti ancora eccitante, cosa che non si può dire di altri dischi rap dell’epoca (vedi a titolo di esempio Radio di LL Cool J, sempre dell’85). Secco, brutale, da suonare a tutto volume, con un’urgenza che all’epoca mancava a tanti dischi rock. Sottesa è l’idea che proprio in quegli anni si stava facendo strada: svegliatevi, il rock è anche nero.

Songs from the Big Chair

Tears for Fears

25 febbraio 1985

È il disco della marcia ossessiva di sei e passa minuti Shout, di Everybody Wants to Rule the World, di Head Over Heels. Dopo il più introverso e new wave The Hurting, è il primo classico dei Tears for Fears uscito in un periodo in cui il pop internazionale si permetteva d’essere audace e sofisticato. Ispirati come un tempo John Lennon dalla teoria dell’urlo primordiale, Roland Orzabal e Curt Smith riescono a mettere assieme appeal commerciale, pezzi fortissimi, costruzioni musicali intelligenti. All’epoca il NME disse che era figlio di The Dark Side of the Moon e cioè troppo pulito e curato in modo ossessivo. Quarant’anni dopo sentiamo fortissima la mancanza di dischi pop curati come questo.

Bad Moon Rising

Sonic Youth

29 marzo 1985

Il titolo è quello di un album classicissimo dei Creedence Clearwater Revival, ma la musica è avanguardia rock newyorchese anni ’80. E cioè i Sonic Youth che suonano parti ripetitive, cantilenano melodie accennate, tante distorsioni, tanto noise chitarristico. Il pezzo chiave è Death Valley ’69, duetto tra Thurston Moore e Lydia Lunch ispirato a Charles Manson. Il titolo non è casuale: l’album gira attorno a un’idea di America cupa, malata e periferica. In copertina c’è uno spaventapasseri in fiamme con una città americana sullo sfondo ed è giusto così, anche nel disco s’incontrano i suoni della metropoli e un’America ancestrale e pericolosa

Around the World in a Day

Prince

22 aprile 1985

Che fare dopo il successo enorme di Purple Rain? Prince s’inventa un black pop psichedelico pieno di misteri e delizie, suoni da freak anni ’60, ma anche passaggi di synth suoi tipici e singoloni pop come Raspberry Beret, musiche cariche e passaggi scarnissimi, titoli-slogan come Paisley Park, melodie irresistibili. All’epoca forse per via del confronto con Purple Rain è stato un po’ maltrattato e considerato un album tutt’al più curioso nato in reazione al successo ottenuto e invece è uno dei cinque, sei pezzi migliori della discografia di Prince. Un magical mystery tour in cui il musicista s’immagina un mondo colorato e migliore di questo. Un viaggio che è bello rifare anche dopo 40 anni, dall’inno America al jazz impalpabile di Condition of the Heart.

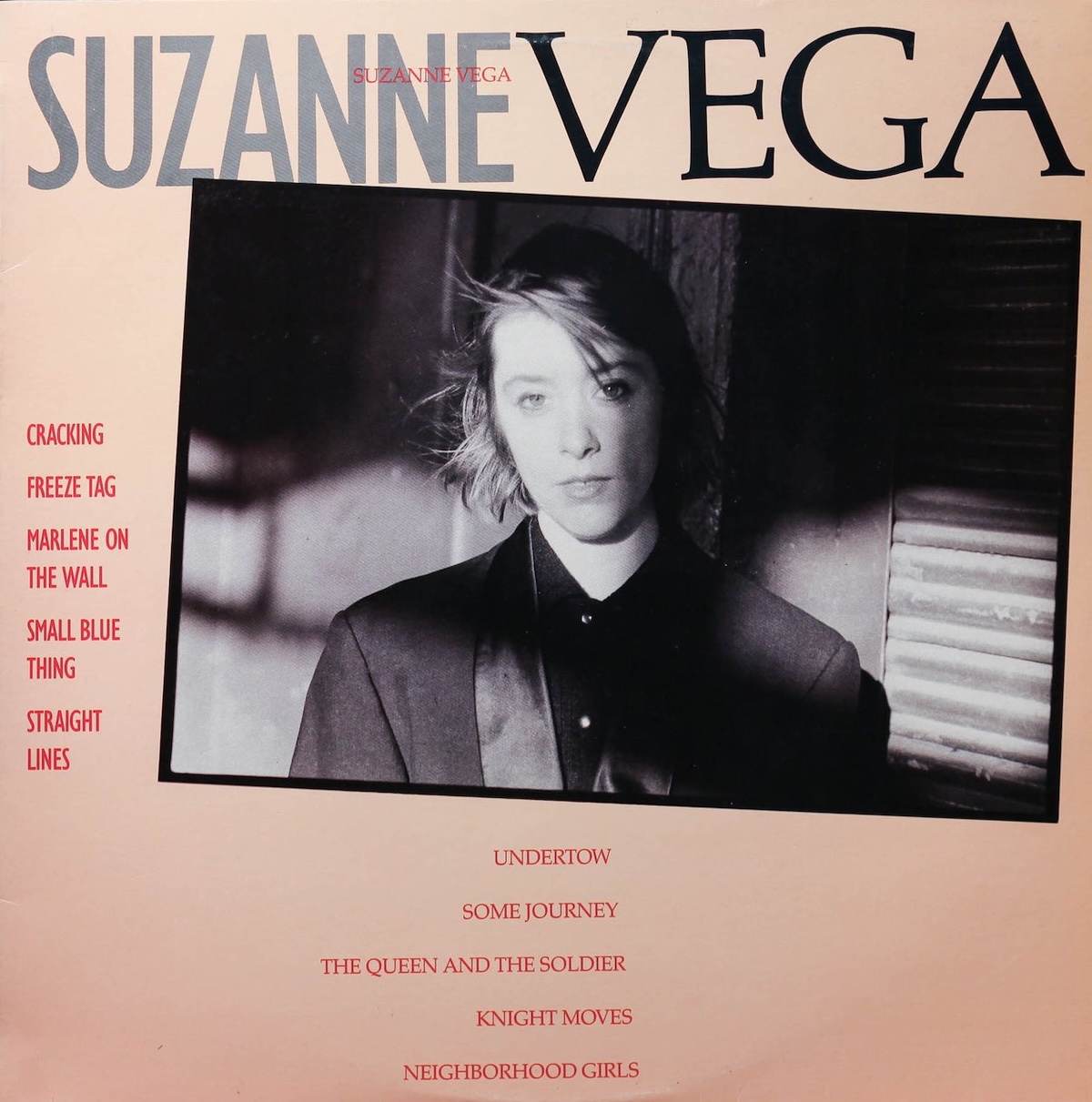

Suzanne Vega

Suzanne Vega

1 maggio 1985

Newyorchese dalla voce limpida e dall’eloquio talmente cool da far venire in mente Lou Reed, con la sua chitarra e i suoi arrangiamenti minimali Suzanne Vega sembrava un’aliena nel 1985, ma faceva anche venire in mente i folksinger da caffetteria anni ’60, lo spirito d’osservazione di Leonard Cohen e tante altre cose che rendevano la sua musica famigliare. Dolce e allo stesso tempo fredda, empatica e contemporaneamente lontana, guardava ed elaborava le cose del mondo, ma scavava pure dentro se stessa con toni poetici e letterari, molta autoanalisi, qualche immagine enigmatica, conversazioni con sé stessa. In pratica, la versione folk di un quadro di Edward Hopper. Il produttore era Lenny Kaye, il singolo Marlene on the Wall. Quando pubblicherà il secondo Solitudine Standing (quello di Luka) e arriverà Tracy Chapman e si parlerà addirittura di rinascita commerciale del folk americano.

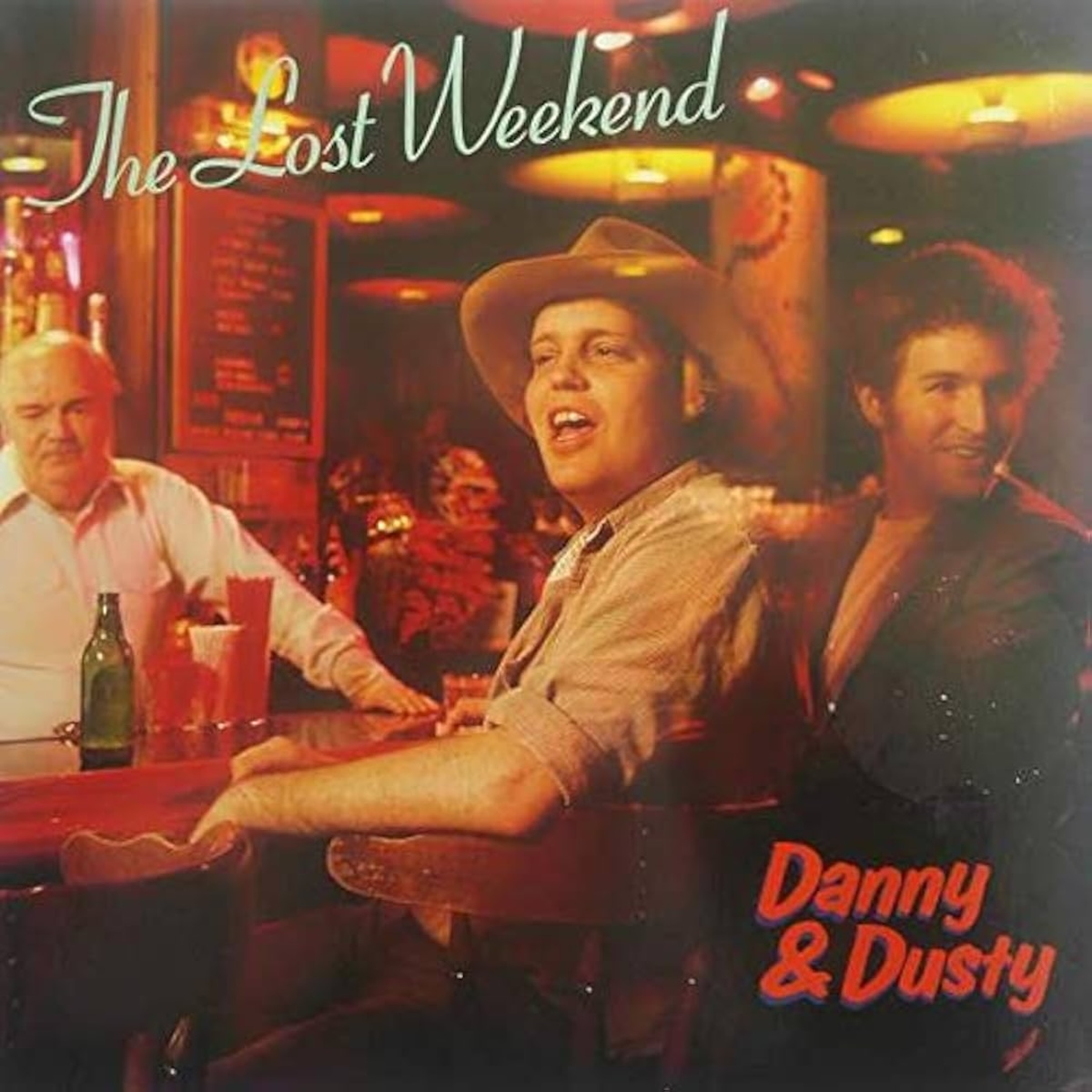

The Lost Weekend

Danny & Dusty

13 maggio 1985

Danny & Dusty sono i compagni di bevute Dan Stuart (Green on Red) e Steve Wynn (Dream Syndicate), rock americano periferico, allegro e disperato, magnifico. The Lost Weekend è il disco ad alta gradazione alcolica di due musicisti che tirano fuori grandi canzoni anche quando incidono un disco in due giorni e senza alcuna pretesa. Un po’ festaiolo e un po’ anarchico, ben radicato nella tradizione della canzone rock americana, è una specie di concept sull’accettarsi maschi perdenti e sognatori, e berci sopra birra e bourbon. Pieno di senso dell’umorismo e bromance, folle ed esaltante, è l’album che Wynn aveva bisogno di fare dopo le session estenuanti per The Medicine Show dei Dream Syndicate. “Penso di avere bevuto troppo, Steve”, dice Stuart ed è solo la prima canzone.

Brothers in Arms

Dire Straits

17 maggio 1985

È il best seller dei Dire Straits che abbracciano la nascente cultura digitale sia nel suono che nel formato (è il CD che di fatto ha lanciato il CD). Abbandonate le atmosfere sospese e le lunghe cavalcate di Love Over Gold, Mark Knopfler allarga la formazione e riempie il disco da una parte di pezzi da classifica (Money for Nothing, col suo suono di chitarra trovato casualmente, o il vecchio country’n’roll di Walk of Life) e dall’altra di ballate d’ispirazione folk, che è il mondo verso cui si orienterà sempre di più. Nei testi, un po’ di sarcasmo, qualche presa di posizione contro la guerra, tanto romanticismo. Ha venduto oltre 30 milioni di copie diventando uno degli emblemi del rock globalizzato.

Telephone Free Landslide Victory

Camper Van Beethoven

Giugno 1985

Uno dei dischi preferiti di Michael Stipe, o per lo meno lo era nel 1985, iniziava con una canzone che raccontava “il giorno in cui Lassie è andato sulla Luna” e conteneva la celebre (ehm) Take the Skinheads Bowling. Album strambo e amabilissimo, a tratti esilarante, è uscito dal fervido underground americano degli anni ’80, dal mondo delle college radio e delle etichette indipendenti. Era esotico, dentro c’erano molta Europa orientale e un po’ di ska in un’epoca in cui potevi suonare tutto senza essere accusato d’appropriazione culturale. Era anche decisamente ironico, pieno di strumentali e di canzoni stralunate, passaggi strumentali che non t’aspetti (il violino!) e coretti umoristici, con passaggi satirici anche sul mondo dal quale venivano gli stessi Camper Van Beethoven (“Ero un punk, avevo la cresta e guidavo l’auto di papà”). David Lowery fonderà poi i più tradizionali Cracker, quelli di Kerosene Hat, ma siamo già negli anni ’90. Un disco piccolo e di gran culto in un anno in cui il rock è gigantesco e globale. Piccole anche le canzoni, spesso sui due minuti, anche meno.

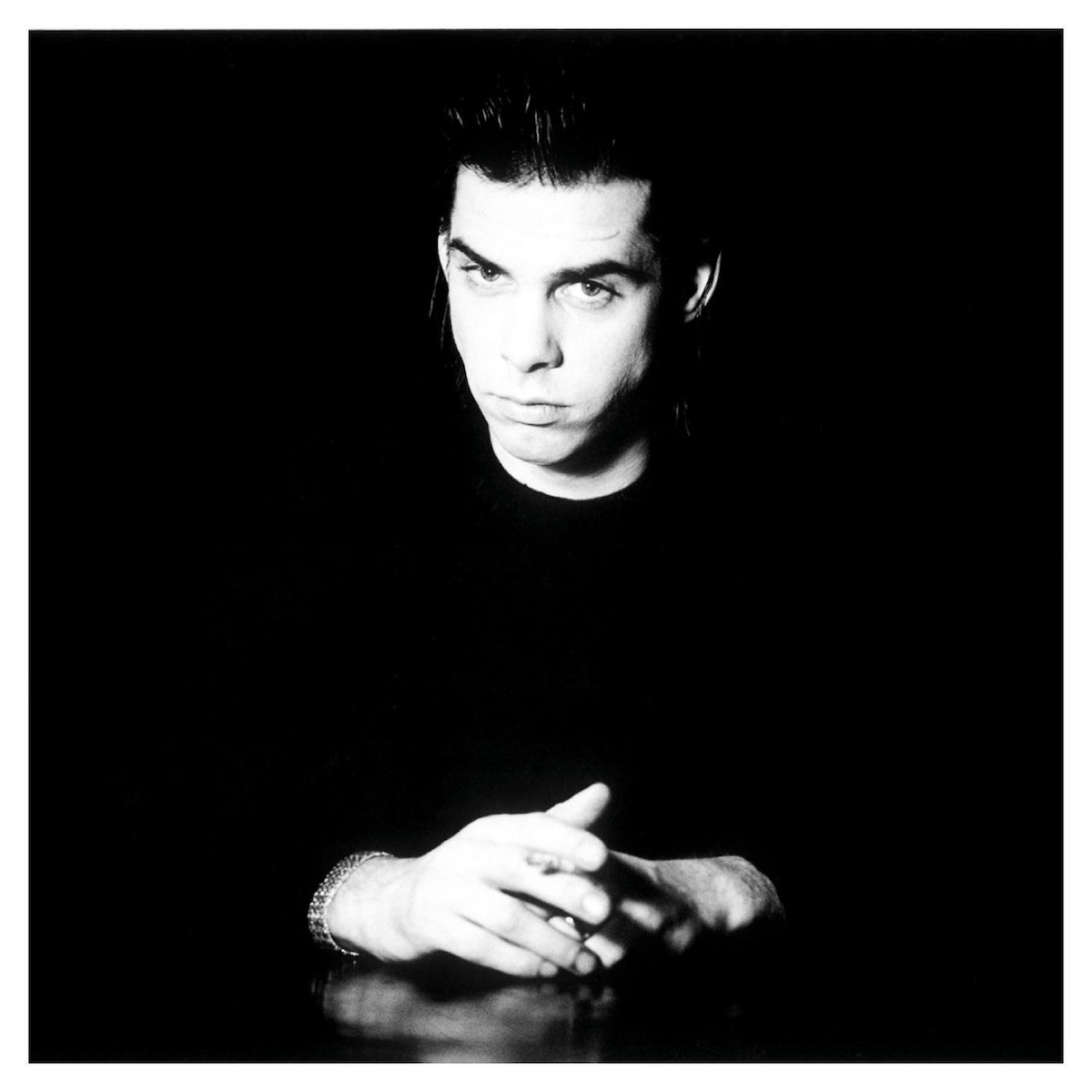

The Firstborn Is Dead

Nick Cave

3 giugno 1985

Per dire il valore del disco basterebbero la narrazione apocalittica e la potenza spaventosa di Tupelo, il racconto dai toni biblici della nascita di Elvis Presley e della morte del suo gemello. Proprio il Mississippi e il blues sono una delle fonti di ispirazione di Nick Cave, all’epoca performer feroce e tossico che prende i luoghi comuni della musica del Sud, le immagini dei treni, delle chain gangs, dei bluesmen, il peccato e la salvezza, per costruire la sua epica coi Bad Seeds ferocemente liberi di Mick Harvey, Blixa Bargeld, Barry Adamson. Poi scriverà canzoni formalmente migliori, le cui radici però sono qua dentro, in questo gospel del dannati, in questo primitivismo punk-blues che prevede anche una cover di Dylan via Johnny Cash (Wanted Man) e un pezzo intitolato al padre del blues texano Blind Lemon Jefferson.

Our Favourite Shop

The Style Council

8 giugno 1985

Il picco più alto di sofisticatezza del Paul Weller post Jam e del suo complice Mick Talbot è in questo disco che contiene tutto, l’inno internazionalista, la canzone pop classica, la ballata venata di soul, il pezzo ballabile, il rock che tira giù i muri, i francesismi, ma risulta comunque più compatto dell’altro bell’album del gruppo, il precedente Cafe Bleu. L’eleganza delle musiche, gli arrangiamenti per fiati, le atmosfere suadenti, i ritornelli ammiccanti nascondono testi politici nati nell’Inghilterra della Thatcher. Oggi direbbero radical chic, all’epoca dicevano champagne socialism. Che stile, però.

Fables of the Reconstruction

R.E.M.

10 giugno 1985

Mappe e leggende. Passato e presente. Tutto inintelligibile. Erano difficili da capire, sicuramente misteriose le canzoni contenute nel terzo album dei R.E.M. Non comprendevamo esattamente quel che cantava Michael Stipe in pezzi a cui eravamo comunque affezionatissimi come Feeling Gravity Pulls, Maps and Legends, Driver 8 o Wendell Gee. Non lo si capiva fino in fondo, ma ci piaceva immensamente questo Sud leggendario, rivisitato, ricostruito con fantasia un gotico americano formato college, eccentrico, perduto e ritrovato, con la supervisione del produttore Joe Boyd. All’epoca lo chiamavano college rock, roba underground che nel giro di pochi anni sarebbe diventata mainstream, una volta ripulita e resa più nitida. Non il rock alternativo basato sul mito degli anni ’70, ma una forma di psichedelica di folk-rock fatto di chitarre Rickenbacker e suggestioni anni ’60. Avremmo poi scoperto con un certo sollievo che manco gli americani capivano tutto quello che cantava Stipe.

Little Creatures

Talking Heads

17 giugno 1985

Un disco che si apre con And She Was e si chiude con Road to Nowhere non può non apparire in questa lista. Ok, non sono i Talking Heads migliori, non sono quelli del fervore giovanile e nemmeno quelli sperimentali di Remain in Light. Diciamo che è l’album pop della band di David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison e Tina Weymouth. Come diceva quest’ultima all’epoca al New York Times, «suonare rilassati e senza sentire il dovere d’essere sempre all’avanguardia è divertente. Per molti anni abbiamo fatto di tutto per cercare di essere originali che non sappiamo più cosa sia l’originalità». L’originalità ce l’avevano nel dna e anche nel loro album più semplice e diretto, il primo dopo il film-concerto Stop Making Sense, restano loro. O come ha scritto all’epoca Rolling Stone, è «il suono di David Byrne che s’innamora della normalità».

Misplaced Childhood

Marillion

17 giugno 1985

Che ci fa un disco di progressive vecchio stile in una lista di dischi 1985? Succede che negli anni ’80 si assiste a un revival del prog inglese, con tutta una serie di band che al posto di seguire i trend dell’epoca guardano agli anni d’oro della musica progressiva. I più famosi sono i Marillion di Fish e questo è il loro album più popolare, numero uno nel Regno Unito, molto apprezzato anche in Italia, un concept ispirato alla visione di un bambino in uniforme che il cantante ha sotto acido. È prog con l’appeal pop e l’impatto rock degli anni ’80, col timbro della voce di Fish che non può non far venire in mente quella di Peter Gabriel.

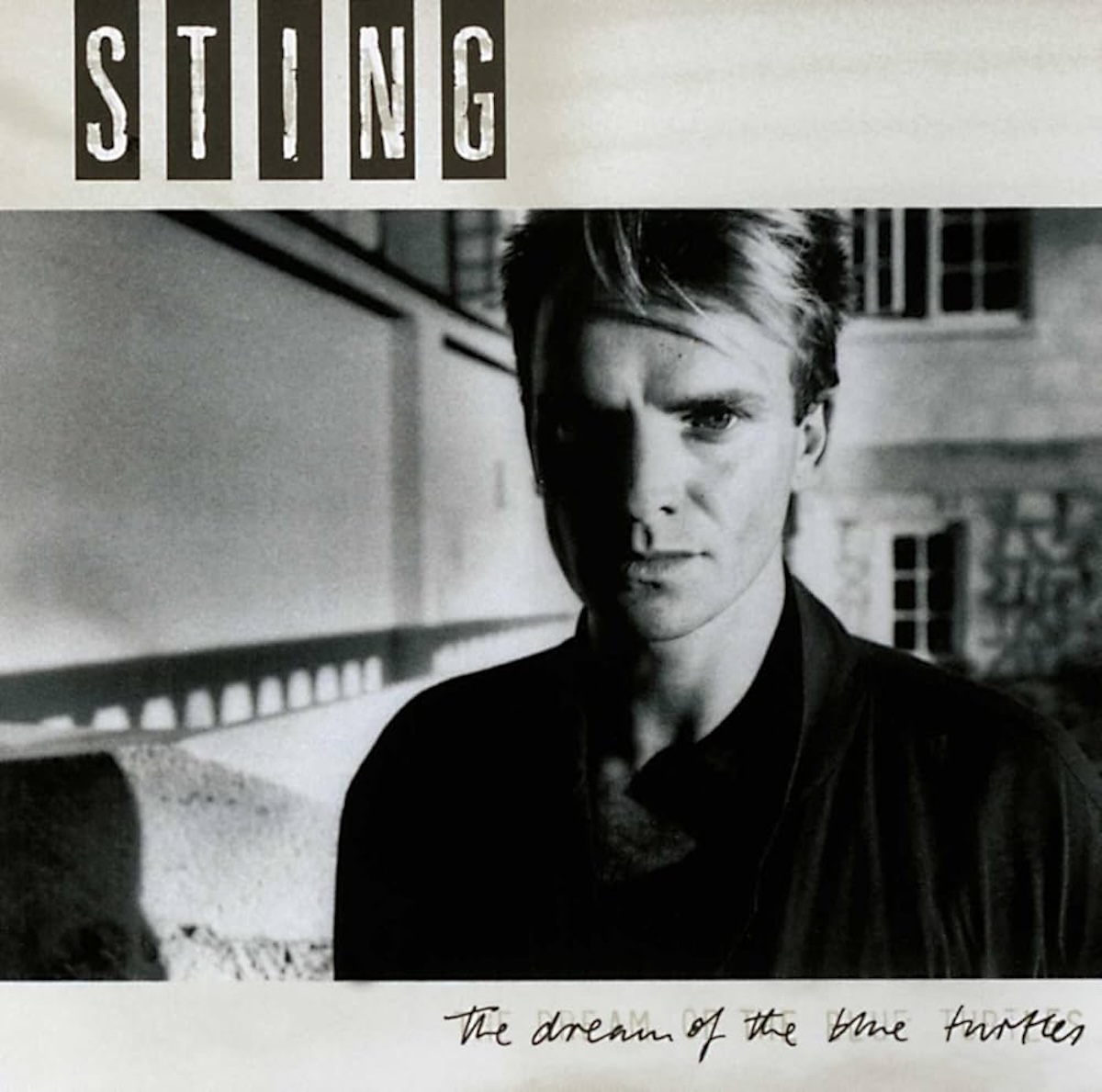

The Dream of the Blue Turtles

Sting

17 giugno 1985

Non era solo Sting, era ancora «Sting dei Police». L’idea di un album solista era una novità, anche se qualche canzone qua e là l’aveva pubblicata fuori dal gruppo. Dimostrando d’essere un musicista vero, con un orecchio formidabile e la capacità i circondarsi dei giusti collaboratori, il cantante mette assieme una super band formata da jazzisti e session men di prima fascia per registrare un disco sostanzialmente pop, dalla star del sax Branford Marsalis al batterista Omar Hakim passando per il tastierista Kenny Kirkland e il bassista Darryl Jones. Poi ci sono le canzoni, ma quelle le conoscono tutti, da Russians a If You Love Somebody Set Them Free, che è un po’ l’anti-Every Breath You Take.

Steve McQueen

Prefab Sprout

22 giugno 1985

I nuovi Beatles, diceva più o meno la stampa inglese nel 1985 salutando l’esodio dei Prefab Sprout. Esagerati come sempre. Riascoltato quarant’anni dopo, Steve McQueen è sì un gran bel disco, ma non può avere ovviamente la forza, la scrittura, l’impatto delle opere di Lennon-McCartney. Il genietto qui è Paddy McAloon che s’inserisce nel filone del pop britannico sofisticato, vagamente jazzato, con echi di soul e folk, per scrivere la sua epopea sentimentale con pezzi spudoratamente emotivi come When Love Breaks Down (l’altro singolone è Appetite). Pop adulto, conscio della storia (anche della canzone americana), scritto bene, ambizioso, stiloso e a tratti ironico.

Rum Sodomy & the Lash

The Pogues

5 agosto 1985

“Rum Sodomy and The Clash”, titolava una rivista (chiedo scusa, non ricordo quale) in occasione del tour dei Pogues con Joe Strummer. Qui siamo qualche anno prima, nel periodo in cui di questa banda favolosamente sgangherata s’innamoravano i rocker di mezzo mondo, compreso Elvis Costello, produttore di quest’album. È uno dei migliori dei Shane MacGowan e dei Pogues per le esecuzioni che sono sì folk, ma fatte con l’impatto del punk, per il canto scomposto e magnifico, assieme ribelle ed emotivamente forte di MacGowan. E poi per canzoni originali come The Sick Bed of Cúchulainn, A Pair of Brown Eyes, Sally MacLennane. E per le cover, tra cui Dirty Old Town che dall’uscita del disco verrà associata non più solo all’autore Ewan MacColl, ma anche e soprattutto ai Pogues. «Il mio compito» ha detto Costello «è stato catturarli in tutto il loro malandato splendore prima che qualche produttore più professionale li rovinasse». Esaltante e commovente, tutto.

The Head on the Door

The Cure

30 agosto 1985

A proposito di videomusica, chi era troppo giovane ai tempi della trilogia dei Cure ha probabilmente conosciuto il gruppo grazie al video di Close to Me che era pop e claustrofobico al tempo stesso, con Robert Smith e i suoi in un armadio che cadeva da una scogliera e si riempiva d’acqua. È più o meno l’effetto che fanno le canzoni di The Head on the Door: non sono più i Cure disperatamente cupi di un tempo, non sono ancora quelli spudoratamente pop che verranno anche se proprio con questo album inaugurano una nuova era. Sono una via di mezzo, è il suono dark per il grande pubblico. L’altro singolone è In Beetween Days.

Hounds of Love

Kate Bush

16 settembre 1985

È il disco di Cloudbusting e di Running Up That Hill, pezzone nel 1985 e hit nel 2022 grazie a Stranger Things. È soprattutto il disco dell’equilibrio che Kate Bush, che ha il controllo di ogni aspetto della scrittura e della produzione, riesce a trovare tra l’espressività dei primi lavori e la forma canzone accessibile e radiofonica, per poi piazzare nella seconda facciata con una suite in sette parti. Si intitola The Ninth Wave, è un gioiello progressive pop, un gran pezzo di teatro musicale che caratterizzava uno dei momenti forti della residency del 2014, quella del (momentaneo) ritorno ai concerti. «Forse il mio disco migliore», ha detto Bush una ventina d’anni fa. Se non lo è, siamo lì.

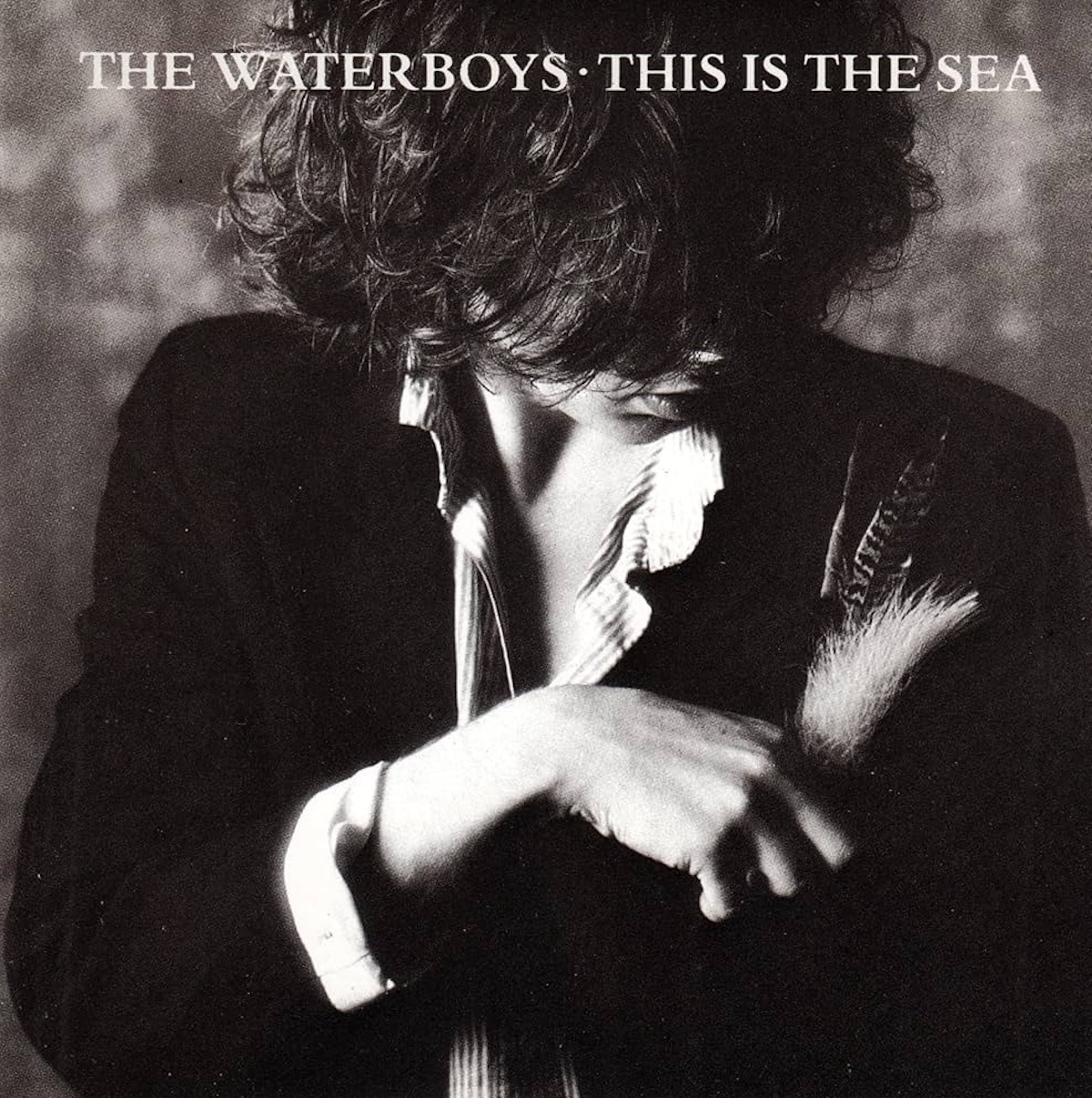

This Is the Sea

The Waterboys

16 settembre 1985

C’è stato un periodo, nella prima metà degli anni ’80, in cui è sembrato che alcuni dei gruppi più forti nel pop-rock venissero sì dalle isole britanniche, ma non proprio dall’Inghilterra: U2, Simple Minds, Big Country, Alarm, per dirne qualcuno. E Waterboys, che all’epoca non erano ancora Mike-Scott-e-chiunque-chiami-a-suonare, ma una band con Karl Wallinger, Anthony Thistlewaite e l’apporto al violino di Steve Wickham, il quale diventerà fondamentale con la svolta folk (importante qui anche la tromba di Roddy Lorimer). Il folk c’è, sì, ma è ancora big music, per usare il titolo di una canzone dei Waterboys, ovvero rock volutamente ambizioso, ma non pomposo, spudoratamente epico e allo stesso tempo esaltante, col canto di Scott quasi tremante d’emozione. Energia, spiritualità, l’idea che il pop può essere la porta d’accesso a una dimensione in cui essere più connessi col mondo: anche questo è il 1985. Il singolo irresistibile è The Whole of The Moon, il ritratto della nazione Old England, il finale che tutto contiene è This Is the Sea.

Tim

The Replacements

18 settembre 1985

La musica americana chitarrosa interpretata con strafottenza punk e un filo di disperazione da un gruppo di outsider scapigliati from Minneapolis che sperano di uscire dall’underground. Primo album per l’etichetta Sire, ultimo col chitarrista Bob Stinson, prodotto da Tommy Ramone, Tim è uno di quei dischi che ascolti e ti chiedi se la band ce la farà a reggere, se il cantante non cadrà sotto il peso della foga, delle cose che dice, della musica che lo travolge. Dinamico ed esaltante, mette assieme storie di amore e solitudine, di viaggi sul bus e college radio, di lavori del cazzo e alcol, il tutto con una vitalità stupefacente (ehm). Inni di marginalità, che bellezza.

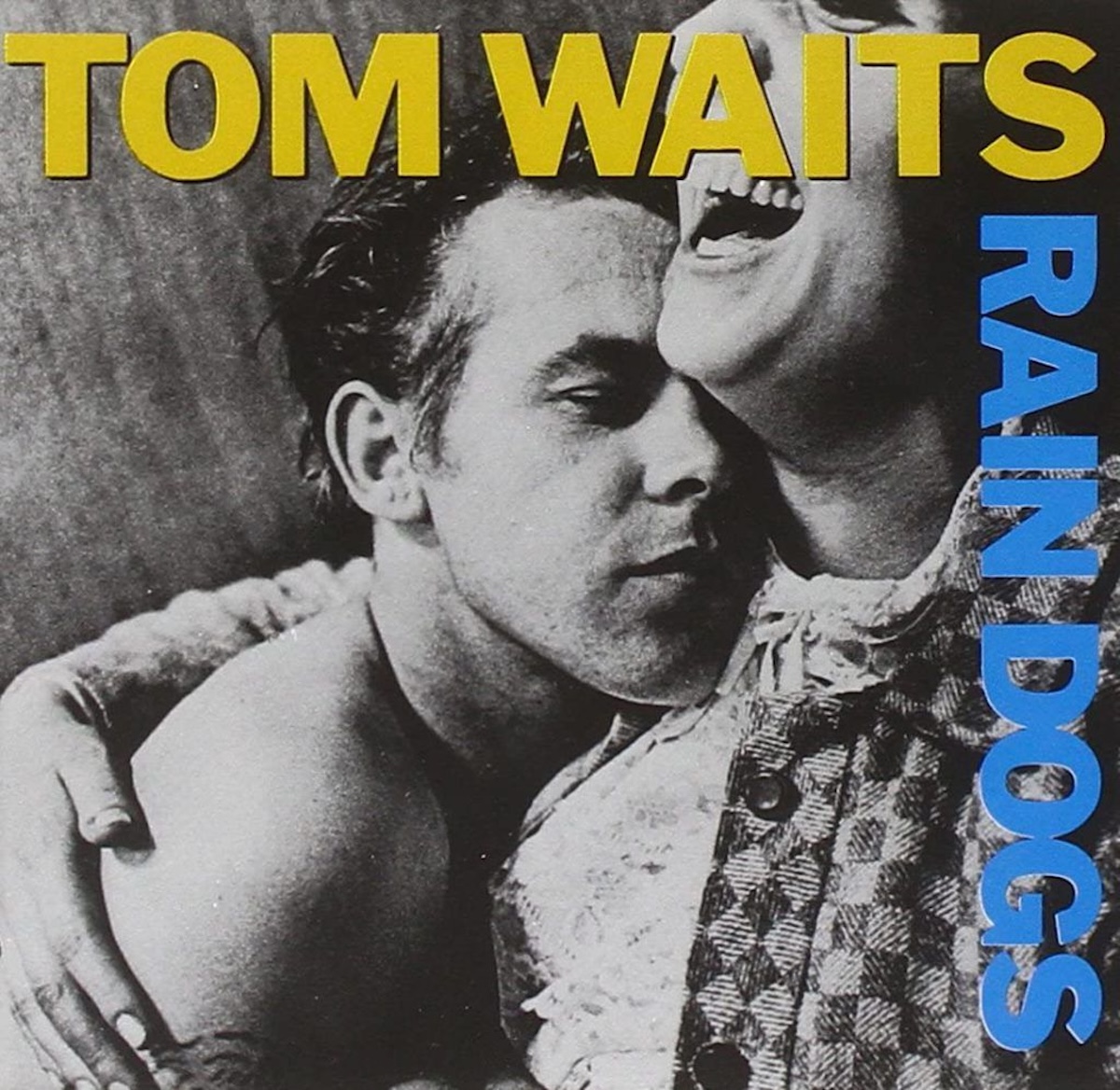

Rain Dogs

Tom Waits

30 settembre 1985

L’opera di una mente geniale. Lontano da tempo dal cantautorato pianistico degli esordi, Tom Waits ha ormai sviluppato a metà anni ’80 un linguaggio e una grammatica sonora tutti suoi, una macchina da musica alimentata anche dal chitarrista Marc Ribot che è perfetta cantare e idealmente riscattare storie di emarginati. Gli strumenti sembrano raccattati in un mercatino dell’antiquariato, il clangore delle percussioni (anche intonate) è primitivo, le chitarre sono spigolose, la voce è quella gracchiante di uno che ha fumato troppe sigarette e ritrae un mondo di spostati, marinai, spaccini, innamorati dal cuore infranto. Poesia e blues dei bassifondi newyorchesi con la sofisticatezza di uno che conosce Kurt Weill. Originalità assoluta.

Nail

Scraping Foetus Off the Wheel

1 ottobre 1985

Scraping Foetus Off the Wheel, o solo Foetus, è JG Thirlwell, uno che fa musica senza porsi alcun limite e per questo si è guadagnato paragoni con Frank Zappa. Per dire: Nail inizia con due minuti di musica classica (non un pasticcio crossover, per intenderci), continua con un pezzo da incubo alla Nick Cave periodo Birthday Party, poi con uno strumentale che dura quattro secondi e con una canzone industrial di sei minuti che sembra cantata direttamente dall’inferno. Ogni dettaglio è volutamente esagerato, fuori dalle logiche della canzone, figuriamoci del mainstream, l’umore e l’umorismo sono spesso neri, lo spirito libero, l’intelletto sveglio, il talento nitido. Se è una discesa all’inferno, come recita il titolo di uno dei pezzi migliori, ci si va spaventati e allo stesso tempo divertiti. Di culto, cultissimo.

Once Upon a Time

Simple Minds

21 ottobre 1985

I Simple Minds alla conquista dell’America. Dopo il successo dicamo così accidentale di Don’t You (Forget About Me), un pezzo che non hanno scritto e che non avrebbero nemmeno dovuto interpretare, ma che ha finito per definirli, i Simple Minds espandono quella stessa idea di pop con impatto da stadio e testi immaginifici e sufficientemente vaghi per significare tante cose. Il suono del batterista è mostruoso, impossibile non imbattersi in radio o in tv nei singoli Alive and Kicking, Sanctify Yourself e Oh Jungleland, lo stile è enfatico e privo di sottigliezze, Ghost Dancing è una grande canzone. Erano una band per pochi, diventano la band di tutti. Sedotti dall’ambizione, loro sul palco e chi li ascoltava di sotto.

Psychocandy

Jesus and Mary Chain

18 novembre 1985

Il nuovo mondo elettrico degli scozzesi Jesus and Mary Chain s’annuncia con questo disco dove alcune melodie limpide e quasi naïf incontrano il senso del dark e la ritmica primitiva dei Velvet Underground (alla batterita c’è Bobby Gillespie, poi nei Primal Scream) e muri di chitarre elettriche gracchianti e distorte che finiranno per definire lo shoegaze. Roba che qualcuno abituato ad altre musiche può chiedersi se il suo ampli non è per caso rotto. In un’epoca di album dal sound limpido, i Jesus and Mary Chain di Psychocandy sono sporcizia, fuzz, rumore, sono a loro modo punk, sono fattanza, mistero e una coolness inimitabile.