Nel suo essenziale Post Punk 1978-1984 Simon Reynolds scrive a proposito del post punk (o new wave): «I gruppi post punk traevano ispirazione dalle espressioni più artistoidi del glam rock (Bowie e Roxy Music), da stravaganze extra-rock come Beefheart e in certi casi dalle punte più estreme del prog (Soft Machine, King Crimson, persino Zappa). In un certo senso il post punk era progressive rock, solo drasticamente semplificato e rinvigorito, con una sensibilità più austera (vale a dire priva di virtuosismi teatrali)».

Queste parole gettano nuova luce su un genere che in linea teorica è sempre stato considerato quanto più distante potesse esistere dal concetto di progressive rock. Tanto il prog è sfarzoso e virtuosistico quanto il post punk è essenziale, da tutti i punti di vista. Il discorso è che tale linea teorica è stata tirata da giornalisti che come partito preso odiavano visceralmente il prog. Quindi bisognava tenerlo distante dalla nuova ondata il più possibile, guai a ritrovarselo tra le palle.

Col tempo, per fortuna, critici illuminati come Reynolds hanno invece evidenziato il fil rouge che lega prog e post punk. Fil rouge che solo un inetto potrebbe vedere come similitudine stilistica e che invece va a toccare la filosofia dei due generi. Il prog intendeva infatti abbattere gli steccati del rock facendo sì che questo si aprisse a un miscuglio di stili/suoni e che le canzoni si “allargassero” per ospitare quante più influenze possibili. Esattamente come il post punk. Con alcune precise differenze.

La new wave arriva dopo che il punk ha fatto piazza pulita di barocchismi e similia. La sua lezione è stata assorbita per bene da parte di musicisti che hanno fatto parte di tale scena ma desiderano andare oltre i soliti tre accordi di basso/chitarra/batteria. Ecco quindi che si torna alla filosofia del prog e si mischia l’immischiabile. Si lasciano però da parte alcune cose. Il connubio rock+musica classica+jazz+folk non interessa più, si preferisce inserire umori elettronici, industrial, kraut, funk, reggae, ska. A volte si conservano vaghi aromi jazz, ma si tende a escludere musiche nella quali sia richiesta troppa abilità strumentistica, del resto la lezione del punk è stata chiara: l’importante è esprimersi, tirare fuori idee e sensazioni, non importa con quanta bravura sai usare quella chitarra: prendila e suona, esprimi te stesso. Con il post punk l’espressione verace è conservata ma c’è anche voglia di non fermarsi, di sperimentare, di far sì che tutto diventi possibile. È così che i confini vengono abbattuti, i divieti ignorati e le regole sovvertite a favore di una continua voglia di inventare il nuovo. È una rivoluzione colta e selvaggia.

Ecco quindi spiegate le parole di Simon Reynolds. Ora passiamo ai fatti con i 20 dischi che non possono mancare se si vuole conoscere a fondo l’epoca d’oro del post punk inglese (quello americano è una storia in parte diversa, ne riparleremo). Scrivo “a fondo” non a caso. Nella scelta dei dischi infatti ho evitato di segnalare le superstar. Mancano i Cure, i Joy Division, i Simple Minds, i primi U2, i Police e altri. Non scandalizzatevi, se ne è scritto in altri articoli (vedi quello sulla scuola goth) e monografie. Ho preferito inserire (in ordine cronologico, non è una classifica) artisti conosciuti/fondamentali insieme ad altri che fanno parte del sottobosco più underground, ma autori di album altrettanto essenziali. E visto che con il post punk tutto (ma proprio tutto) è essenziale direi che la scelta non scontenterà i curiosi.

“Real Life” Magazine (1978)

Abbandonati i Buzzcocks all’inizio del 1977, il cantante Howard Devoto si mette in testa di creare la sua via progressive al punk. Ecco quindi che i Magazine prendono vita. Real Life inizia con Definitive Gaze: accenni reggae + tastiere alla Yes + chitarre alla Clash + voce da Jonny Rotten in LSD. Il singolo Shot by Both Sides è un vero inno post punk: ritmo motorik e ritornello deflagrante che spazza via ogni dubbio sulla incredibile mistura che la band è stata in grado di mettere in atto. E ho descritto solo due pezzi.

“This Year’s Model” Elvis Costello (1978)

Elvis Costello è il re del post punk pop. Il cantautore perfetto per l’epoca, aria da sfigato e canzoni cazzutissime. This Year’s Model contiene 12 schegge dotate di un’irresistibile atmosfera rétro che sa di futuro. Il cortocircuito è perfetto in cose come The Beat o Pump It Up. Avete presente i film di Ed Wood con le navi spaziali giocattolo appese a fili perfettamente visibili, suonini dallo spazio che indugiano sui semitoni? Ecco, la musica di Elvis somiglia a quelle cose. Non fatevi fregare però, poi arriva Little Triggers, le cose si fanno serie e si capisce subito che Costello farà la storia.

“Entertainment!” Gang of Four (1979)

Attenzione, qui c’è una bomba! Il miglior punk-funk della storia, una cosa irresistibile, danzereccia e muscolosa allo stesso tempo. Solida e alienata. Basso, chitarra e batteria non sono strumenti musicali, sono scheletri. Siamo all’estremo opposto del barocchismo, qui non c’è elemento che non sia meno che basilare. La voce del compianto Andy Gill è sanguigna e distaccata, a volte in trance, mentre delira di situazionismo, femminismo, disagio e vita proletaria. Uno dei dischi più importanti della storia. Punto.

“Quiet Life” Japan (1979)

Dopo due album di ruvido glam-punk i londinesi Japan, capitanati dal biondo David Batt, in arte Sylvian (che si lancerà in seguito in una carriera solista di grande pregio) si spostano verso un sound più elegante, con spesse dosi di elettronica e un substrato a volte bowiano, altre vicino ai Roxy Music più rarefatti. Quiet Life è colmo di brani-capolavoro, a partire da una riuscita cover di All Tomorrow’s Parties dei Velvet Underground e terminando con il diamante di The Other Side of Life, quasi otto minuti di struggimento elettro-orchestrale

“Look Sharp!” Joe Jackson (1979)

Come Elvis Costello, Joe Jackson rappresenta il nuovo modello di cantautore post punk. Una cosa mai visto in precedenza che lascia da parte la solita immagine del solista con chitarra e propone tipi tosti che dietro l’apparente aspetto dimesso nascondono un vero fuoco sonoro. La musica di Joe Jackson è nervosa, scattante e coinvolgente. Le canzoni sono perfetti esempi di pop al massimo dell’inventiva, una volta che Joe ti ha preso non ti molla più, evidenziando la sua caratura di musicista completo che mette dentro profumi rétro, jazz, ska, reggae e un sacco d’altra bella roba. One More Time ti fa fare un salto sulla sedia, Is She Really Going Out With Him è IL singolo, la title track è arrapante.

“Metal Box” Public Image Ltd (1979)

Tra gli dei dell’olimpo post punk non può che esserci il combo messo su dall’ex Pistols Johnny Rotten ridiventato John Lydon. Johnny ama alla follia i Van Der Graaf Generator e gli Hawkwind. E non odia i Pink Floyd come si è divertito a sbandierare quando faceva figo farlo. Si riappropria dei suoi amori, ma li trasla in chiave minimal-wave-metallic-barbiturica. I 10 minuti di Albatross sono vera leggenda: i Neu! trasfigurati, le chitarre mal suonate più belle del mondo e Lydon trasformato in un incubo di Peter Hammill.

“Y” The Pop Group (1979)

Torniamo in territori punk-funk con un altro di quei dischi che è reato non possedere. Il Pop Group di Mark Stewart tira fuori una specie di miracolo. Il mix di cui sopra sta alla base del progetto, ma qui c’è un gorgo nel quale entrano Captain Beefheart, Ornette Coleman, Karlheinz Stockhausen e il miglior dub giamaicano concentrati in un amalgama coi baffi. Per qualcuno questo è il più grande disco del post punk, chiedetelo a Nick Cave o ai Sonic Youth e vedrete cosa vi rispondono.

“The Raven” The Stranglers (1979)

Gli Straglers non sono proprio di primo pelo (nel 1978 un paio di loro sono sulla trentina, il batterista ha addirittura quarant’anni suonati), ma nonostante ciò si buttano nella rivoluzione post punk con vigore. Il loro è un suono fosco e originale, in larga parte basato sulle tastiere (tra Ray Manzarek e Rick Wakeman) di Dave Greenfield. The Raven (con corvo alla Poe su copertina tridimensionale) è soprattutto la title track, con Moog a manetta su chitarre alla Damned, è Baroque Bordello con tanto di clavicembalo, è il singolo Duchess, synth-arpeggi alla Genesis e movenze punk. Unici.

“20 Jazz Funk Greats” Throbbing Gristle (1979)

I Throbbing Gristle si presentano vestiti a modino, con Cosey Fanni Tutti bellissima, il compianto Genesis P. Orridge al suo meglio e i sorrisi più rassicuranti. Intitolano l’album Throbbing Gristle Bring You 20 Jazz Funk Greats. In realtà la foto di copertina è stata scattata a Beachy Head, promontorio della costa meridionale inglese noto come uno dei luoghi di suicidio più famosi al mondo. La musica poi è tutto meno che un rilassante jazz-funk. Nasce l’industrial: 11 brani colmi di ritmi meccanici, clangori fantasmatici e voci urlanti dai sotterranei di una fabbrica. Sempre sia lode a Genesis.

“Replicas” Gary Numan + Tubeway Army (1979)

Il caposaldo di tutto il synth-pop inglese, il disco che in qualche modo inaugura gli anni ’80, nella cui prima metà questi suoni la faranno da padroni. Il leader della band è Gary Numan, uno che di primo acchito pare il quinto componente dei Krafwerk, ma che è dotato di grande personalità, oltre che di un’ottima penna. La sua intuizione è prendere semplici canzoni composte al pianoforte (visto che non può permettersi dei sintetizzatori) e rivestirle di un muro di elettronica. Ci vede giusto, inaugura tutto un movimento e fa schizzare al primo posto delle classifiche l’immensa Are ‘Friends’ Electric?. Un manifesto.

“154” Wire (1979)

154 è il Dark Side Of The Moon del post punk. Uno dei dischi più completi ed ecumenici del movimento. Abbiamo capito che il post punk è molte cose, ma se si fosse costretti a sintetizzare tutto in un disco allora non resterebbe che ascoltare 154 (dal numero di concerti realizzati dalla band fino a quel momento). Qui dentro ci sono tutte le inflessione del post punk passato e futuro: veli di elettronica, chitarre lancinanti, batteria paranoica, bassi fissi e costanti, voci alienate canzoni d’alta classe. Two People in a Room è l’esempio del lato squilibrato, The 15th è più melodica, The Other Window è il crollo. Più si va avanti più è impossibile uscirne.

“Drums and Wires” XTC (1979)

Che Andy Partridge sia un autore di canzoni degno di stare accanto a gente come Paul McCartney non è una novità. Nel 1979 ancora però non lo si è capito del tutto, ma la cosa viene prepotentemente alla ribalta nel terzo album della sua band. Un gruppo etichettato come punk, cosa a dir poco restrittiva. Gli XTC dal punk prendono solo alcuni stilemi, per il resto sono dei Beatles della nuova era, con tutti gli annessi e connessi tra canzoni d’alto rango e sperimentazioni sulla forma e sui suoni. Making Plans for Nigel è uno dei loro più grandi successi ed è solo il primo brano di quello scrigno di delizie che è Drums and Wires.

“The Return of the Durutti Column” Durutti Column (1980)

La chitarra pulita (con un filo di delay) di Vini Reilly è una delle cose più belle del post punk. Da sola regge i tempi di un intero album, senza bisogno di voci. È lo strumento stesso che canta movendosi sinuoso tra battiti costanti di una batteria metronomica come una drum machine. Niente assoli, niente sbrodolate, bensì suono puro. DC incidono per la Factory, sono di Manchester e sono prodotti da Martin Hannett. Tutto come i Joy Division, meno la musica.

“Metamatic” John Foxx (1980)

Agli antipodi di Joe Jackson c’è l’ex leader degli Ultravox! (che nel frattempo hanno perso il punto esclamativo, hanno reclutato Midge Ure e sono pronti per il grande salto con Vienna) che al suo primo parto solista sforna 10 canzoni di gelida elettronica poppeggiante. Affascinanti proprio in quanto gelide e schematiche come schede perforate. Dei Kraftwerk in salsa inglese, appena meno robotici e più melodici. I Depeche Mode prenderanno le mosse da qui.

“Pindrop” The Passage (1980)

Questi non li conosce veramente nessuno, ma meritano tanto quanto altri più blasonati. La rivista inglese Sounds ha definito indispensabile l’unico album dei Passage, almeno quanto capolavori come 154 o Unknown Pleasures. In realtà a ben vedere Pindrop fa sembrare i Joy Division degli scolaretti. Mettete su Fear (una jam tra i citati JD e György Ligeti, con organo catacombale e voce rantolante) e capirete perché.

“Pretenders” Pretenders (1980)

L’ex giornalista di NME Chrissie Hynde è una tostissima. Chitarrista e cantante dotata di ruvida sensualità, la Hynde è in grado di comporre canzoni che sono lamette rock. Quella dei Pretenders non è una musica basata sui miscugli o le sperimentazioni, allo stesso tempo però questi brani risultano freschi e avventurosi quanto quelli dei colleghi citati in questa lista. Saranno i suoni, la voce, la sezione ritmica infuocata, gli effetti sulle chitarre o chissà cos’altro. Boh, chissenefrega.

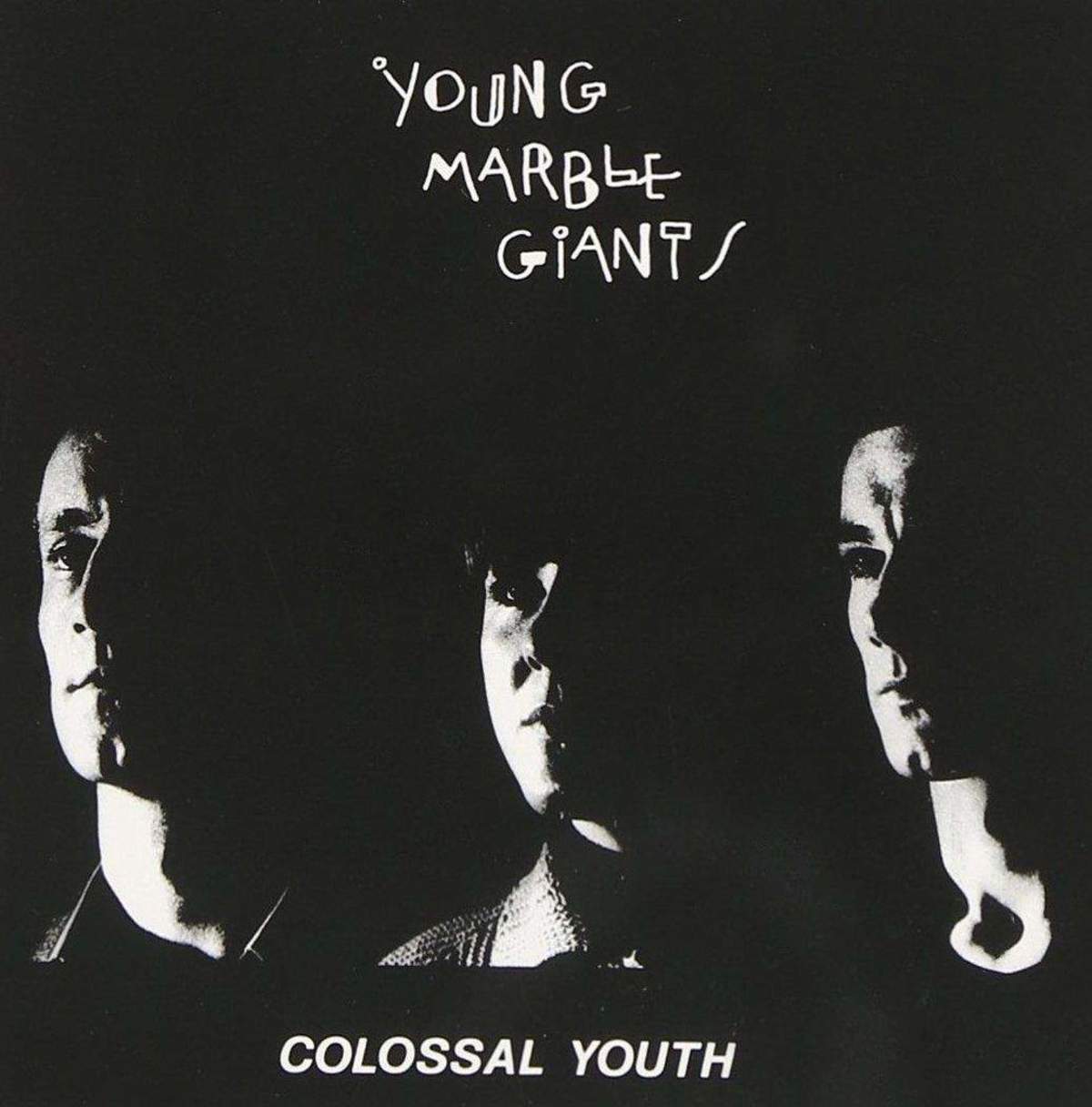

“Colossal Youth” Young Marble Giants (1980)

YMG è un trio atipico con voce, basso, organo/chitarra e batteria elettronica. Il disco è scheletrico e glaciale, il canto di Alison Statton distante, sfocato. I 15 brani, di cui alcuni strumentali, sono l’essenza del post punk: una musica senza orpelli, viscerale, essenziale. Ma chi ha orecchie fini proprio dalla povertà dei mezzi messi in campo in dischi come questo intuirà una ricchezza mai udita prima. Nel 1992 Kurt Cobain affermerà che Colossal Youth è uno dei cinque album che più lo hanno influenzato.

“Red Mecca” Cabaret Voltaire (1981)

Red Mecca è un disco dei dei Joy Division sfregato nella cartavetrata, con uno Ian Curtis mefistofelico (Stephen Mallinder) a declamare di islamismo, predicatori tv e destra cristiana. I tre di Sheffield partoriscono un capolavoro di inquietudini sparse, con strumenti tradizionali trattati nel tritacarne degli effetti fino a renderli irriconoscibili. I 10 minuti di A Thousand Ways si calano nel nero industriale più nero che ci sia, con uno spettrale organetto che detta il ritmo, mentre tutto intorno il suono si decompone.

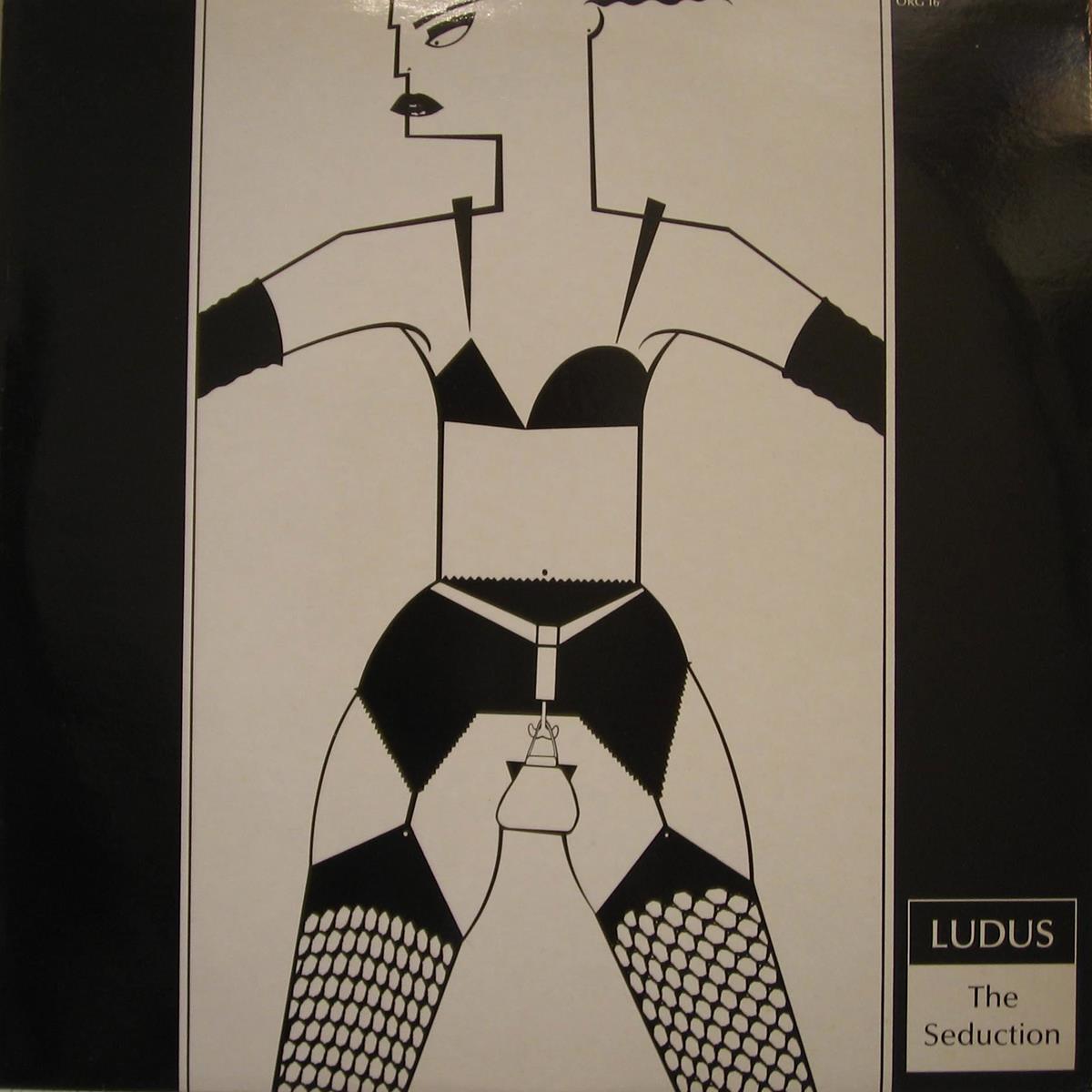

“The Seduction” Ludus (1981)

Quello che non ti aspetti dal post punk: una sorta di ripresa delle atmosfere di Hatflied & The North, Gong o Slapp Happy riviste in chiave wave-minimalista. Tra le band più originali della storia, i misconosciuti Ludus, con la voce lunare della charmante Linder, creano la perfetta misura post punk canteburiana. Gli otto minuti di Unveiled (A Woman’s Travelogue) sono tra le cose più incredibili della new wave: una sinfonia di Schönberg in chiave pop, con stranianti cambi di scena e balzi dal free jazz al cameristico. Se è la creatività che cercate, accomodatevi.

“Deceit” This Heat (1981)

Charles Hayward è una delle eminenze grigie dell’art rock inglese. Dai suoi esordi con i Quiet Sun di Phil Manzanera, fino a collaborazioni discordi: dai Gong ai Crass passando per Fred Frith. Dopo un turbine così eterogeneo non c’è da stupirsi se l’album che partorisce con la sua nuova band, This Heat, sia quanto di più musicalmente spastico sia stato partorito. Un disco concepito con la precisa convinzione che i componenti del gruppo sarebbero morti da lì a poco sotto l’attacco dei missili in un nuovo conflitto mondiale. Vi lascio immaginare la musica.