Un disco dedicato al music hall, «la prima forma di intrattenimento di massa creata dalle classi lavoratrici» le cui origini vanno individuate «nei pub e nelle strade della Londra di metà 19° secolo», Joe Jackson non lo aveva ancora pubblicato. Ha colmato la lacuna con Mr. Joe Jackson Presents: Max Champion in ‘What a Racket!’, una raccolta di canzoncine umoristiche e sentimentali per voce e orchestra apparentemente scritte dal misterioso personaggio del titolo di cui nei libri di storia e nei database non si trova traccia: perché si tratta di una maliziosa burla, di un alter ego ideato dal sessantanovenne cantautore inglese per prendersi gioco di fan e critici, per vincere la noia, per sfuggire alla routine, per mettersi alla prova con un’altra sfida artistica senza le pressioni di chi deve preoccuparsi di classifiche, stream, interazioni social e grandi numeri.

Tra i suoi pari forse solo Elvis Costello, coetaneo e connazionale a cui a inizio carriera – nella seconda metà degli anni ’70 — venne apparentato da una stampa che amava dipingere entrambi come giovani arrabbiati figli del punk, vanta una discografia altrettanto ricca di colpi di testa, di mosse spiazzanti e di brusche sterzate. Pub rock e dub reggae, swing e pop, ballad sofisticate, sinfonie e album concept, dischi strumentali e colonne sonore (per film come Mike’s Murder di James Brigdes e Tucker di Francis Ford Coppola): Jackson non si è fatto mancare davvero nulla. Fregandosene delle aspettative del pubblico, dei media e dell’industria discografica, dopo l’effimero e grande successo della prima metà degli ’80 si è quasi sempre preoccupato di una cosa soltanto, assicurarsi che il gioco restasse interessante soprattutto per lui. Un unico filo, forse, lega i suoi progetti: l’ambizione di imporsi come un compositore di musica moderna con tutte le carte in regola. C’è riuscito, sia pure uscendo dal mainstream e facendoci ogni tanto perdere la bussola. Proviamo, allora, a ricostruire il suo percorso a zig zag attraverso dieci dischi: non solo i migliori, ma anche i più utili a rendere conto dei suoi sbalzi d’umore e di ispirazione.

Look Sharp!

1979

In copertina (rigorosamente black and white) le sue scarpe bianche a punta, sul retro lui a figura quasi intera: uno spilungone stempiato e allampanato in giacca e cravatta a pois che ti punta addosso il suo dito minaccioso. È in bianco e nero anche la musica, un pub rock tagliente, affilato e sarcastico che cerca un punto di congiunzione tra «Graham Parker, i Clash e Bob Marley». Quella chitarra usata solo in funzione ritmica e quella sezione ritmica, basso e batteria, sempre in primo piano, in particolare, sono mutuati dal reggae giamaicano (i cui ritmi scandiscono una amarognola ballata sentimentale come Fools in Love e Sunday Papers, satira al vetriolo sui tabloid scandalistici inglesi); mentre quei bei fraseggi di pianoforte e quelle armonie raffinate e un po’ jazzate (la title track) sono frutto di studi classici e di anni di gavetta trascorsi a suonare nei nightclub e nei cabaret da quattro soldi (Jackson stesso lo racconterà nell’autobiografia Gravità zero – Un viaggio nella musica). Il ritmo adrenalinico di Got the Time conquisterà addirittura l’attenzione degli Anthrax, l’umoristico triangolo amoroso con echi doo wop di Is She Really Going Out with Him? regalerà allo stupefatto autore il suo primo “classico”. A distanza di otto mesi dallo stesso stampo esce un album gemello, I’m the Man, con un sound identico e altre grandi canzoni (On Your Radio, l’hit single It’s Different for Girls, I’m the Man, Friday, Don’t Wanna Be Like That) mentre l’anno successivo il sottovalutato Beat Crazy aumenta il dosaggio di ska, reggae e dub introducendo toni più cupi e variazioni ritmico-melodiche nel «disperato tentativo di dare un senso al rock and roll». «Nel profondo dei nostri cuori» scrive Joe nelle note di copertina «sapevamo che era destinato al fallimento». Poco dopo, infatti, il quartetto originale si sfalderà: tornerà inaspettatamente in vita tra il 2003 e il 2004, con l’album Volume 4 e un tour da cui verrà tratto un disco dal vivo.

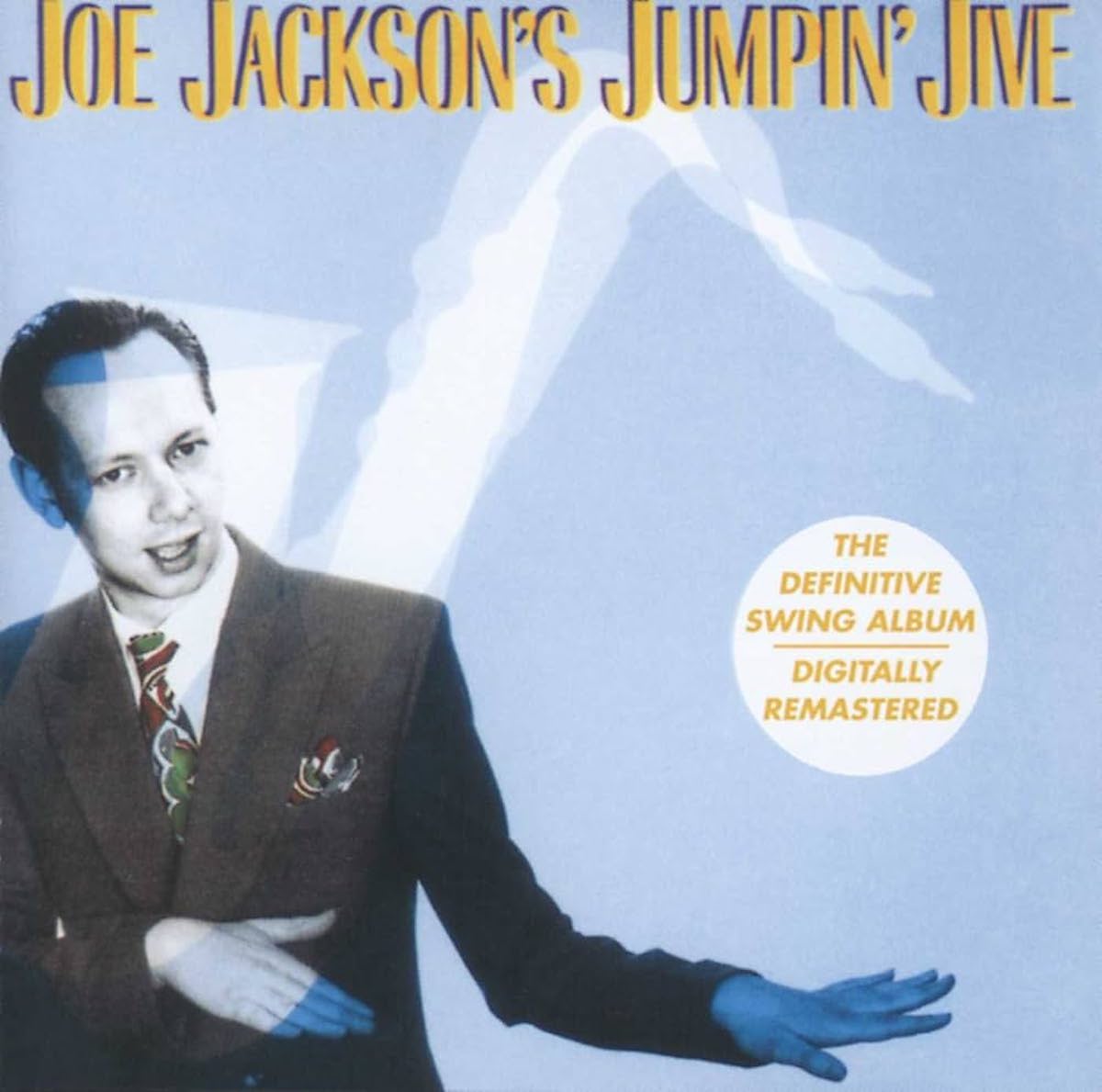

Jumpin’ Jive

1981

Passa da qui il revival internazionale del jive e del jump blues, del jazz ballabile e dello swing (Carmel e Matt Bianco in Inghilterra, Sergio Caputo in Italia). Nella prima delle sue sorprendenti mutazioni, Jackson indossa panni vintage e saccheggia un immaginario juke box degli anni ’30, ’40 e ’50 ripescando vecchi 78 e 45 giri di Louis Jordan, Cab Calloway, Glenn Miller, Lil Armstrong e Lester Young. Arruola una sezione fiati, sbacchetta su un vibrafono e dei vecchi compagni tiene a fianco il solo Graham Maby, fedelissimo alter ego e bassista «dalle orecchie straordinarie, con uno stile fluido e ricco di gusto e un perfetto senso del ritmo» confezionando un album in abito da sera, ironico (Five Guys Named Moe), frizzante (Tuxedo Junction) e ad alto tasso alcolico (What’s the Use of Getting Sober) che racconta un mondo antico e fascinoso in cui si sognava e si danzava al suono delle grandi orchestre e di una elegante musica scacciapensieri. «Il rock è morto», ribadisce Joe con il solito gusto della provocazione: Jumpin’ Jive resterà un divertissement isolato, ma fa capire che un capitolo si è chiuso (quasi) per sempre.

Night and Day

1982

Solo qualche tempo prima, dopo i suoi primi tour oltreoceano, Jackson aveva sbeffeggiato l’America dichiarando ai giornalisti di non gradire lo stile di vita del Nuovo Mondo: la carta igienica è troppo sottile, la birra è calda e sa di piscio. Poi si innamora di New York, della sua mitologia romantica, del suo presente eccitante e pericoloso, delle sue luci, del suo incrocio di razze, della sua vibrante club culture, e alla Grande Mela dedica il suo capolavoro: copertina stilizzata con lui al pianoforte davanti a uno spicchio di skyline notturna, niente chitarre (a parte un basso elettrico), una Night Side vivace e pulsante al ritmo di percussioni afrocubane che evocano Ray Barretto ed Eddie Palmieri (fondamentale il contributo dell’esplosiva Sue Hadjopoulos, spesso al suo fianco anche in futuro), una Day Side riflessiva e melodica in cui Jackson insegue il fantasma di Cole Porter. Fioccano i classici: Another World racconta una metropoli luccicante e accogliente in contrasto con la livida società inglese dell’epoca, Cancer e Target invitano a vivere la vita senza remore e senza paure mentre la hit Steppin’ Out, scandita dal groove di una batteria elettronica e dai suoni squillanti delle tastiere, celebra l’eccitazione delle notti newyorkesi incarnando perfettamente l’etica e l’estetica del nuovo decennio. Due sontuose ballate come Breaking Us in Two e Real Men (che, sul solco della precedente Fit, esplora il tema delle identità sessuali in mutamento) preparano al memorabile epilogo di A Slow Song, tra un caldo assolo di organo Hammond e Jackson che, «brutalizzato dai bassi e terrorizzato dagli alti», supplica il deejay di un night club di mettere un lento sul piatto. Nel 2000 arriverà un sequel, Night and Day II, amato dal suo autore ma incompreso e snobbato dal pubblico nonostante qualche cameo prestigioso (Marianne Faithfull, la cantante iraniana Sussan Deyhim) e misteriosi featuring (la drag queen Dale De Vere: in realtà lo stesso Jackson).

Body and Soul

1984

La copertina ricalca quella di un classico della Blue Note, Sonny Rollins, vol. 2, mentre il titolo è ripreso da uno standard degli anni ’30 ancora una volta di ispirazione newyorkese. Body and Soul, tuttavia, non è un disco di ispirazione jazzistica se non nelle coloriture fusion del suo pezzo più celebre, la funkeggiante You Can’t Get What You Want (Till You Know What You Want): un caposaldo del repertorio jacksoniano caratterizzato dalla fluida chitarra di Vinnie Zummo e dal basso slap di Maby che ancora oggi si divide con Steppin’ Out i favori del pubblico e delle radio oldies, classic rock e smooth jazz. Per il resto, Jackson riversa le sue ambizioni di big band music tra orchestrazioni di gusto cinematografico (The Verdict riprende il titolo di un contemporaneo dramma giudiziario con Paul Newman protagonista; lo strumentale Loisada si ispira al quartiere ispanico del Lower East Side), esotica salsa cubana (Cha Cha Loco) e musica pop in odore di musical (Happy Ending, in duetto con Elaine Caswell) anche se l’altro pezzo forte della collezione è una semplice ballad sentimentale dal titolo Be My Number Two. L’attenzione meticolosa con cui Jackson e il fido produttore David Kershenbaum sfruttano l’acustica del luogo di registrazione (una sala solitamente utilizzata dall’etichetta Vanguard per le sue incisioni di musica classica) farà di Body and Soul un disco di riferimento per testare le prestazioni degli impianti hi-fi.

Big World

1986

È l’album di Home Town, un’ode nostalgica («cerco di non scriverne troppe») all’infanzia e all’adolescenza trascorse a Portsmouth ricordando «un suono distante di onde e gabbiani/folle di tifosi di calcio e campane da chiesa». Ma più che per le singole canzoni, Big World – un ritorno alla strumentazione rock per quartetto voce/piano, chitarra, basso e batteria – si farà ricordare per il sound, per il formato e per il metodo di realizzazione: un doppio LP inciso su tre facciate soltanto, registrato dal vivo nel gennaio del 1986 nell’arco di tre serate organizzate in un teatro newyorkese davanti a un pubblico invitato a restare in assoluto silenzio mentre ascolta per la prima volta 15 pezzi inediti. Il tutto per catturare la spontaneità e il calore di una performance dal vivo, mentre sono i viaggi e i tour di Jackson in giro per il mondo a ispirare un album cosmopolita che in copertina riporta il titolo in 27 lingue, mentre il libretto interno riproduce testi e note in inglese, francese, italiano, spagnolo, giapponese e tedesco.

Blaze of Glory

1989

Preceduto da un primo e stentato approccio alla musica sinfonica (lo strumentale Will Power del 1987), Blaze of Glory è a sua volta un disco ambizioso: l’ultimo colpo concessogli dalla A&M, l’etichetta a cui Jackson è legato dagli esordi, che tuttavia non centra il bersaglio grosso delle classifiche né risolleva le sorti commerciali dell’inglese. Resta comunque un disco denso e vitale, anche se sovraprodotto in omaggio ai canoni estetici dell’epoca; un album di sintesi e parzialmente autobiografico che abbraccia molti degli stili sperimentati in passato dall’artista; una sorta di concept che si sviluppa come «un viaggio nel tempo nell’ottica di una persona che sta man mano invecchiando», passando dall’ottimismo disatteso degli anni ’50 (Tomorrow’s World) al materialismo degli ’80 (Discipline). C’è dentro di tutto: il pop jazzato e fiatistico di Rant and Rave, un bizzarro strumentale dal sapore ellenico (Acropolis), un frizzante tributo alla Londra degli anni ’60 (Down to London, in duetto con la energica e brillante Joy Askew, si lega tematicamente, anche in concerto, a The ‘In’ Crowd, il vecchio successo di Dobie Gray diventato un classico del Northern soul e rielaborato in chiave jazz dal Ramsey Lewis Trio). Spiccano soprattutto due meditazioni sulle trappole dello star system: la title track è una parabola moraleggiante ad ampio respiro che inizia come una ballata folk contrapponendo gli Elvis Presley e i James Dean bruciati sull’altare della fama ai loro mediocri epigoni del presente, mentre Nineteen Forever (l’unico pezzo di successo della raccolta) è il ritratto grottesco di un rocker che si rifiuta di invecchiare. Con il successivo e molto più asciutto Laughter and Lust (primo di due dischi per la Virgin, nel 1991, con altri buoni spunti e una cover di Oh Well dei Fleetwood Mac), Jackson farà il suo ultimo tentativo di fare un disco di pop “commerciale” pensato per il grande pubblico. Da quel momento rallenterà i ritmi, diraderà i tour e comincerà a giocare in un altro campionato.

Symphony n. 1

1999

Un disco di canzoni notturne in stile pop da camera per tastiere, strumenti elettronici, archi e fiati (Night Music, 1994) preannuncia un radicale cambio di passo e di approccio culminato con un accordo con la Sony Classical nel tentativo di fare breccia sul mercato adult contemporary e crossover. Il contratto frutta tre album: tra un ambizioso concept dedicato ai sette vizi capitali (Heaven & Hell, 1997: nel ricco cast di ospiti ci sono anche Suzanne Vega, Jane Siberry, Brad Roberts dei Crash Test Dummies e la soprano americana Dawn Upshaw) e il Night and Day II Jackson compone e registra una sinfonia arrangiata in maniera non convenzionale perché, spiega l’autore, per definirsi tale una composizione non deve necessariamente essere eseguita da un’orchestra del 19° secolo. Sono 43 minuti e mezzo di musica strumentale suddivisi in quattro movimenti destinati a rappresentare altrettante fasi dell’esistenza umana: le esperienze formative e sofferte dell’adolescenza, l’energia e l’arroganza della giovinezza (tradotte in uno scherzo musicale), le disillusioni e le crisi di mezza età espresse in una sequenza più riflessiva e malinconica, una coda con variazioni sul tema che riprende temi già esposti in precedenza. Pieni orchestrali e momenti minimalisti, contaminazioni jazz e latin, assoli di tromba e di sassofono (ad opera dei jazzisti Terenche Blanchard e Robin Eubanks) e una chitarra elettrica suonata da uno Steve Vai insolitamente contenuto arricchiscono la trama. Symphony n. 1 vince un Grammy come best pop instrumental album nel 2001 ma difetta di comunicativa: il timore è di avere perduto per sempre un grande autore e interprete di musica “leggera”.

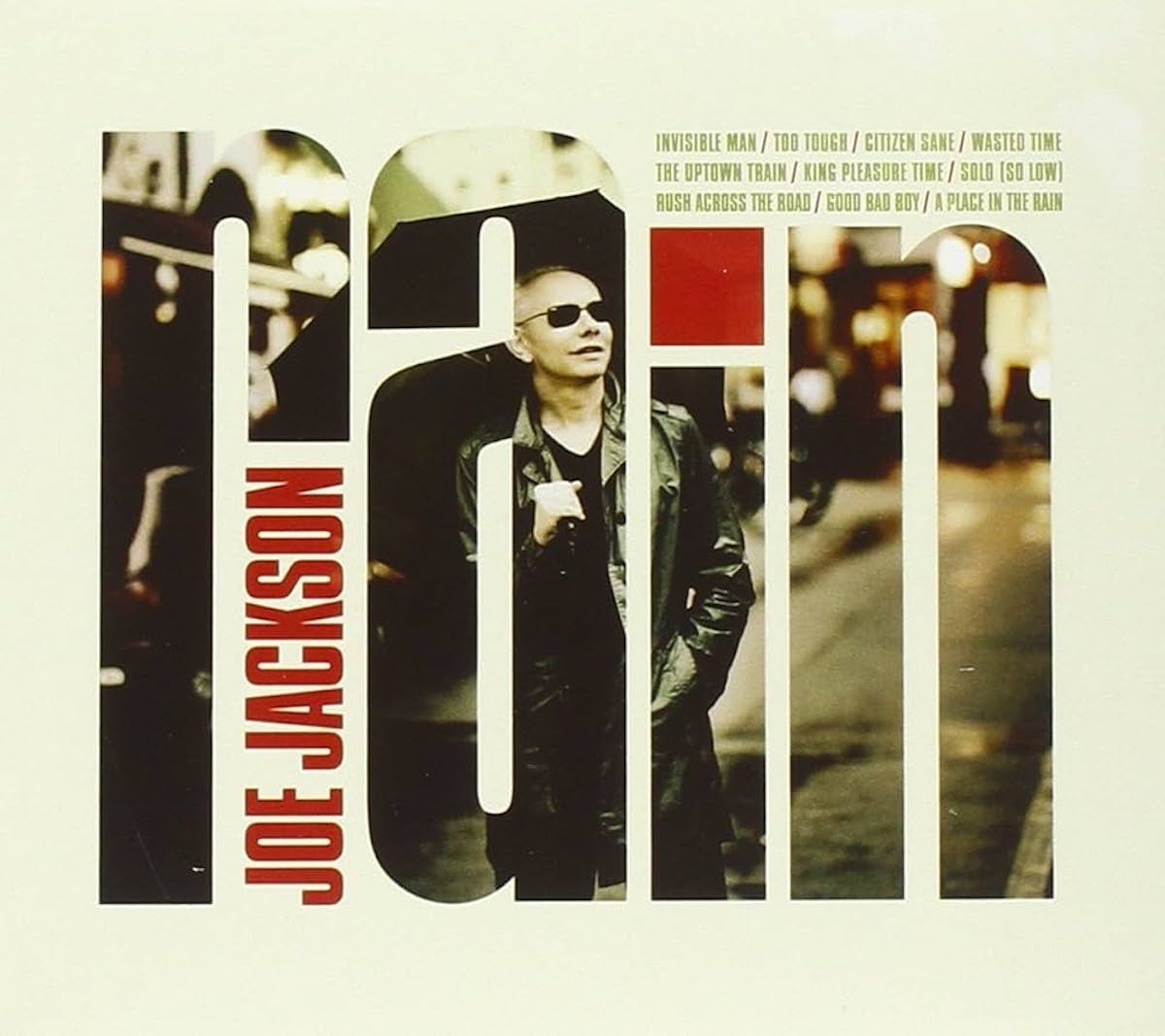

Rain

2008

Siccome Londra continua a sembrargli inospitale e a New York si sente meno libero di un tempo (c’entrano anche i rigorosi divieti di fumare nei locali pubblici, pretesto di un suo polemico articolo pubblicato dal New York Times) Joe decide di trasferirsi a Berlino. Costretto per la prima volta a ragionare da artista indie, riduce tutto all’osso: lui, la sua voce, il suo pianoforte e la sezione ritmica della prima band (Graham Maby e Dave Houghton). Come il titolo suggerisce, il clima è prevalentemente autunnale e un po’ malinconico, il suono ovattato ma la scrittura decisamente di livello: la sfida è comporre e incidere canzoni che sappiano presentarsi in pubblico anche con pochi vestiti addosso, come dei demo appena un po’ più rifiniti e semplici da eseguire sul palco. Durata classica da vecchio LP («la qualità privilegiata alla quantità»), Cole Porter e Burt Bacharach come angeli custodi, non pochi rimandi al passato migliore e quel tono acidulo nei testi che è insito nel dna dell’artista. “Riuscite a sentirmi, mentre sto per svanire?” sono le sue prime parole mentre riflette sulla sua nuova condizione di Invisible Man; ma poi, nella conclusiva A Place in the Rain, confessa di trovarcisi bene in quei panni di outsider. Al riparo dai raggi del sole e sotto la pioggia berlinese, mentre altrove le temperature si alzano pericolosamente e il paradiso si trasforma in un deserto.

The Duke

2012

Il Duca del titolo è, ovviamente, Duke Ellington nei cui confronti – come spiega lui stesso nelle lunghe ed esaurienti note di copertina – Jackson nutre da sempre grande amore e rispetto («per me è come Beethoven, Shakespeare o Einstein»). Si identifica nel suo eclettismo, ne conosce a memoria il repertorio e tenta un azzardo: riarrangiare 15 classici del maestro (compressi in dieci brani grazie all’uso frequente delle medley) rinunciando a un pilastro fondante delle incisioni originali, la sezione fiati. Li rilegge, dunque, in ottica contemporanea e postmoderna ricorrendo ai sintetizzatori, al drum programming e a una ricchissima tavolozza di colori strumentali e vocali invitando di nuovo a collaborare gente come Vai, Dessim e Zummo accanto alla cantante brasiliana Lilian Vieira, alla soul woman afroamericana Sharon Jones, ad Ahmir ‘Questlove’ Thompson e Captain Kirk Douglas dei Roots, al contrabbassista Christian McBride e alla nuova stella del violino jazz Regina Carter (che in Mood Indigo rievoca Stéphane Grappelli). In It Don’t Mean a Thing (If You Ain’t Got that Swing) c’è persino Iggy Pop nei panni di un crooner un po’ svagato, mentre Perdido è tradotta in portoghese e rivisitata in chiave samba/drum’n’bass e Caravan più che al Duca finisce per assomigliare a Eumir Deodato. «Niente è sacro», sostiene Joe, ma stavolta il risultato non convince fino in fondo e su Consequence of Sound il giornalista Nick Freed appiccica impietosamente al disco l’etichetta di fusion/muzak. Andrà molto meglio dal vivo nello spettacolare tour successivo: sul palco Jackson non delude mai e sorprende con trovate spesso geniali.

Fool

2019

Registrato con diversi ensemble tra New York, Amsterdam, Berlino e New Orleans, Fast Forward (2015) assembla in sostanza quatto EP da quattro canzoni l’uno tornando al repertorio autografo con bei lampi di ispirazione e riferimenti molteplici (dagli amati Steely Dan alla Nona di Beethoven). Ancora meglio, quattro anni dopo, fa Fool, che Jackson registra a Boise, in Idaho, al termine dell’ultimo tour con il trio che lo ha accompagnato sui palchi in giro per il mondo (Graham Maby basso e voce, Teddy Kumpel chitarra e voce, Doug Yowell batteria, programmazioni e voce). Non sorprende che il disco suoni molto più spontaneo e omogeneo del precedente, legato da un tema unificante che il cantautore sintetizza in due parole: commedia e tragedia. Belle canzoni in puro stile Jackson e calibrata alternanza tra ballate e uptempo, con le inquietudini di Big Black Cloud, il senso di spaesamento di Strange Land, il groove sbarazzino di Dave, l’atmosfera orientale e i giochi di illusionismo di Alchemy, mentre è evidente che nel giullare/super eroe del titolo dispensatore di sorrisi e di benessere JJ vede se stesso. «Come il mio primo album, anche questo è stato uno sforzo di gruppo», sottolinea. A parte i capelli bianchi e il volto modificato dalla chirurgia estetica, a cantare l’impetuoso punk pop di Fabulously Absolute avrebbe potuto essere in effetti il Jackson di Look Sharp!: e così, a quarant’anni esatti di distanza, un cerchio si chiude.