Se, normalmente, entrare nello spirito di un quartiere di Roma è un’impresa da psicopatologi, capire il funzionamento dell’Esquilino è un lavoro da gastroenterologi. Questo rione, disegnato per la classe dirigente della Roma di fine Ottocento, tutto si sarebbe aspettato tranne che diventarne, un secolo dopo, l’apparato digerente, di cui la stazione Termini — bocca sdentata e duramente afflitta da alitosi — è il primo tratto.

L’Esquilino è il disfunzionale, necessario diaframma che separa il centro della città dal resto del mondo, che vi giunge per via esofagea, passando da piazza Vittorio. Questa è la più grande piazza di Roma. Le intenzioni del suo architetto, Gaetano Koch, erano di renderla anche la più umbertina e perfettina. Nel cuore della capitale italiana, doveva somigliare all’idea di place de Vosges che doveva nutrire in cuor suo quel romano filosabaudo di origine tirolese. Al centro della piazza gli collocarono, quasi da subito, una fontana in cui vari tritoni e delfini lottano per la vita con un polpo gigante. Il popolo romano la battezzò, una volta per tutte, il “fritto misto”.

Il gruppo scultoreo del “fritto misto”. Foto di Giovanni De Stefano

Qui non si tratta di qualcosa che è andato storto, nei progetti di Gaetano. Più che altro, era proprio scritto nel DNA della zona che biodiversità e conflitto per lo spazio vitale sarebbero stati le sue vere cifre: invece che armonia e simmetria, rispondenze e diverbi tra popoli, mondi e tipi di condimento.

La prima delle due più importanti lezioni che ci impartisce l’Esquilino è tutta qui: non porsi il problema dell’unità e lasciarsi trasportare dalla corrente della disomogeneità. Oggi, nel continuo mutare e sconfinare delle insegne, delle ragioni sociali e dei colori di pelle, anche i quattro porticati di piazza Vittorio hanno capito che è completamente inutile cercare di darsi un contegno, e stanno lì come a dire: “Fate quello che vi pare”, pure con una discreta pronuncia del bengalese. Dalle agenzie di viaggio ai Money Transfer; dalle conversazione sottovoce nelle cabine telefoniche internazionali alle urla locali; dall’ostello dall’insegna un po’ troppo beneaugurale — Generator — ai parrucchieri unisex a 5 euro dal brand onesto — Radhi — ogni vetrina conduce a cento altre esperienze, se non tutte a norma, quasi tutte seducenti.

Se abiti all’Esquilino e sei abbastanza ricco, quando ne hai voglia, puoi fare due passi fino alla stazione, prendere un Frecciarossa e toglierti lo sfizio di essere in un caffè napoletano o da un lampredottaio fiorentino, in poco più tempo di quanto impiegheresti in metro per arrivare dall’altra parte di Roma. Se il tuo budget è differente, puoi entrare nel nuovo mercato Esquilino ed arrivare, ancora prima, a Dacca o a Pechino.

È diviso in due strutture: una dedicata al cibo e una all’abbigliamento. Nella prima, le zampe di maiale fanno piedino alle spezie con cui saranno sapientemente bollite, brasate o ingelatinate, secondo la cultura di provenienza dei clienti, che sono multietnici quanto i venditori. Già le interazioni tra gli uni e gli altri sono di per sé una ricetta segreta, i cui ingredienti, apparentemente inconciliabili, quando non trovano armonia nella lingua, la trovano comunque al palato.

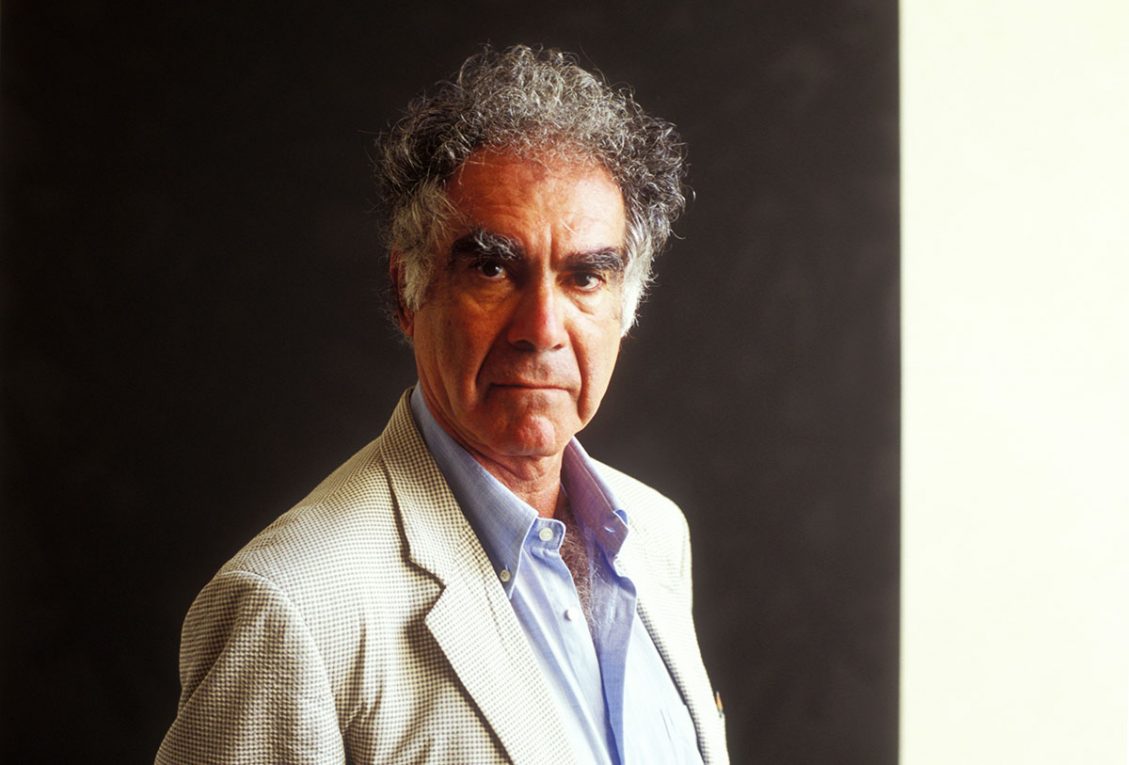

Il mio sarto è differente. Foto di Giovanni De Stefano

Nell’altra parte del mercato, lo spettacolo è il lavorio dei sarti indiani: un velocissimo, sfuggente ma affidabile collage tra tessuti esotici e formati classici, stili orientalizzanti e clienti di Prati. Questi artefici di doppiopetti genericamente modificati faticano senza posa e senza sapere di essere tra gli enzimi più potenti del ventre di Roma — anche se, non essendo a Parigi, e non essendo noi Emile Zola, sarebbe più opportuno chiamare trippa. Tagliano e cuciono senza sapere, forse, nemmeno di essere una delle più riuscite celebrazioni, in città, dell’approssimazione come fonte d’ispirazione. La loro più riuscita campagna di marketing è la processione di nobili decaduti che consegna loro vecchi completi da copiare, agli orari in cui pensano di dare meno nell’occhio, salvo poi ritrovarsi tutti alla stessa ora e allo stesso banco (per i non aristocratici: Vhai Vhai, box 18).

Uno degli ingressi della “trippa di Roma”. Foto di Giovanni De Stefano

È qui che è avvenuto il piccolo ma fondamentale passaggio tra l’epoca in cui i banchisti vantavano che un giubbino fosse Made in Italy anche se di origine cinese e quella in cui si vende un tessuto come bengalese anche se prodotto, effettivamente, vicino Caserta.

Le comunità straniere di piazza Vittorio risalgono fino agli anni Sessanta, quindi presentano delle caratteristiche uniche in città: avvocati cinesi, commercialisti singalesi, ristoranti cinesi con le foto dei vip italiani, ristoranti italiani con le foto dei vip senegalesi. Situazioni, del resto, tipiche anche di altre zone di Roma in cui popolazioni esterne si sono impadronite dei mezzi di produzione, come è successo, ad esempio, a parte del centro storico con i politici o a viale Ippocrate con gli studenti fuorisede.

L’integrazione qui è come il Natale per Renato Pozzetto: quando arriva, arriva. Intanto, sotto i portici, può capitare che un vecchio romano di quartiere chiami il figlio del barista cinese “Campione!” E lui, di rimando, se certo non gli sorride, almeno non lo manda a quel paese. Accetta — acuto come un orientale, ma sensibile come un monello romano d’altri tempi — il desiderio di assimilarsi che, questa volta, parte da un italiano. Del resto, sono tanti i ragazzi bilingue che passano dal cinese al romanaccio con la stessa grazia con cui le allieve del Liceo Chateaubriand passano dal pariolino al francese.

Se ci sia allontana un poco da piazza Vittorio le sovrapposizioni, le mistificazioni, le genialità non diminuiscono. Anzi, aumentano, fino a che, secondo la direzione, oltre via Merulana, alle spalle di Santa Maria Maggiore o verso Porta San Giovanni, non comincia Roma.

I Magazzini allo Statuto, tra le poche opere umane dell’Esquilino visibili dallo spazio. Foto di Giovanni De Stefano

I Magazzini allo Statuto, dopo decenni di al lupo al lupo e svendite per chiusura imminente, a un certo punto, hanno chiuso davvero e, con essi, è andata via una parte importante delle possibilità di shopping low cost, tra l’autoironia e la reale necessità, di generazioni di romani. Oggi i MAS sigillati sono una specie di piramide di Cheope, spuntata ma ancora intatta; con al posto dei geroglifici il lettering dei vecchi cartelli coi prezzi, i cui faraoni sono una comitiva ben rodata di manichini. Chissà se gli archeologi del futuro un giorno li rinveniranno nelle loro sepolture, scoprendogli indosso cataloghi su cataloghi di abbigliamento dozzinale e paccottiglia affettivamente rilevante, prima di radere tutto al suolo e costruirci un campus Apple.

La Cappelleria dell’Urbe, poco lontano, invece, vende ancora quei vecchi cappelli goliardici a punta, nei vari colori corrispondenti alle facoltà universitarie, che il turista tende a scambiare per merchandising di film fantasy, e finisce per indossare a feste in maschera in cui non saprà mai di impersonare un elfo iscritto a sociologia. La seconda lezione dell’Esquilino è imparare ad abbracciare l’inautentico. Forse uno dei motivi per cui tanti registi, attori, scrittori ci vivono ancora, purché in un attico principesco.

Un menu visibile parietale lotta contro il neoliberismo. Foto di Giovanni De Stefano

Eppure, non pensiate che i negozi che vendono cianfrusaglie tipiche (o cibo spazzatura tradizionale) siano meno minacciati di qualunque altra bottega storica dall’avvento delle multinazionali. Per una zona che ha fatto, per decenni, dei polli fritti simil-KFC la sua DOC, ad esempio, l’apertura del vero KFC di via Gioberti sarà un problema non da poco. Per fortuna, per adesso, il popolo di piazza Vittorio non sembra esserselo posto, affollando allo stesso modo, e a tutte le ore del giorno, tanto l’originale quanto i suoi innumerevoli rifacimenti, immancabilmente attratto dai loro menu parietali, con quelle griglie di piatti così variopinte e ipersaturate da somigliare a home page di profili Instagram di foodie particolarmente di bocca buona — o eccezionalmente negati per la fotografia. Il motto è purché sia fritto e purché sia pollo, anche se, sulla seconda condizione, meglio non metterci la mano nell’olio. Ogni menu di Chicken Fresh o Shawarma Station è una tesi di laurea sperimentale in scienze della comunicazione, scritta nell’unica lingua che parlano tutti: l’appetito, e il cui relatore ha firmato il frontespizio con una X e le dita ancora sporche di salsa barbecue.

Le statue della porta alchemica fotografate mentre stanno ferme. Foto di Giovanni De Stefano

Grazie Esquilino per la tua immaginazione, la tua vanità, la tua morale semplice, il tuo antimanicheismo etico, il tuo relativismo gastronomico, la tua continua recitazione, i tuoi giorni e le tue notti, e tutte le altre meraviglie che fanno sì che, ogni volta che torniamo al nostro quartiere dopo essere stati da te, anche se abitiamo da te, ci sentiamo tutti un po’ Marco Polo, purché la spariamo abbastanza grossa sul prezzo che ci ha fatto Vhai Vhai, o ci addormentiamo ancora convinti che, poco fa, nel giardino di piazza Vittorio, le statue della porta alchemica si siano mosse e ci abbiano fatto ni hao con la mano.