Alberto Arbasino era un intellettuale come non se ne fanno più. Così è stato scritto proprio su queste pagine il giorno della sua scomparsa, avvenuta nel marzo del 2020, poche settimane dopo il suo novantesimo compleanno. Esordiente a ventisette anni con Le piccole vacanze, il cui editor fu Italo Calvino, ha scritto romanzi fondamentali come Fratelli d’Italia, raccolte di poesie, centinaia di articoli e molto altro, in un’attività che non si è mai interrotta, nemmeno con l’arrivo dell’età avanzata.

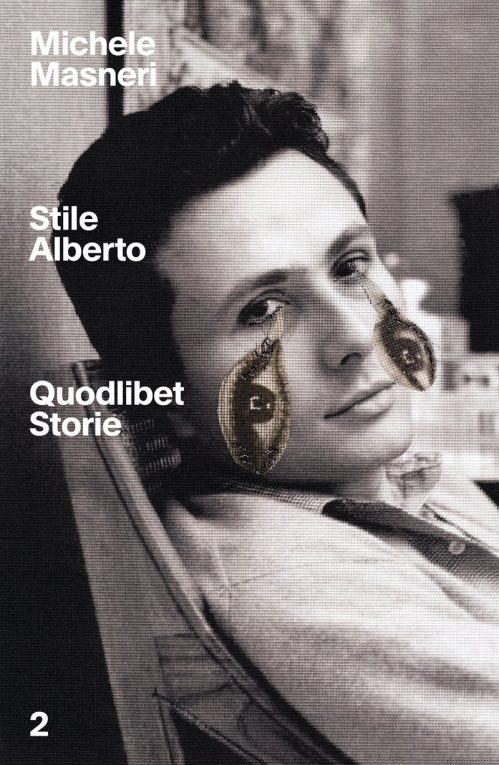

Assolutamente inadatto al ruolo di vegliardo, è stato per tutta la vita un enfant terrible, come ha scritto Antonio Gnoli su Repubblica proprio in occasione dei suoi novant’anni. Quando diciamo “signora mia” citiamo Alberto Arbasino, che si è inventato, tra le tante cose, anche la casalinga di Voghera (la cittadina in cui è nato) e le tre fasi dell’intellettuale italiano (brillante promessa, solito stronzo, venerato maestro). Dopo le imperdibili cronache del suo “tardivo Erasmus” raccolte in Steve Jobs non abita più qui (uscito lo scorso anno per Adelphi), Michele Masneri si è cimentato in Stile Alberto (Quodlibet), un libro agile e unico, in cui racconta Alberto Arbasino per raccontare molto di se stesso, in quello che lui stesso definisce il taccuino di un inseguimento, gli appunti di un’avventura letteraria coincisa con un’avventura sentimentale.

Una delle parti del tuo libro che mi hanno più incuriosito è la descrizione del mondo gay che, negli anni in cui Arbasino vi si trasferì, aveva in Roma una delle sue capitali. Che idea ti sei fatto della vita di un giovane in quegli anni? Non parlo di personaggi brillanti e noti come lo stesso Arbasino o Pier Paolo Pasolini, ma della vita che poteva condurre un borghese senza particolari problemi economici e con una sana curiosità per il mondo.

Quella degli anni Cinquanta e Sessanta, a detta di chi c’era, era una città di sfrenati divertimenti gay. Da tutto il mondo veniva a Roma chi voleva stare in un posto magari meno esotico del Marocco ma comunque non opprimente come l’Inghilterra. Ci sono leggende infinite: i giovani marinai e soldati sempre disponibili, un’infinità di “marchette” sempre pronte. Gore Vidal si trasferì a Roma perché, sosteneva, le marchette costavano poco. C’era tutto un mondo sotterraneo, locali e ritrovi, anche molto caratteristici. E poi il Colosseo, il Circo Massimo, c’era una vera e propria geografia gay. Inoltre non c’erano, a differenza della Gran Bretagna, leggi contro “la sodomia”, non perché fossimo un paese progressista ma perché si supponeva che il virile maschio italico mai si sarebbe potuto spingere a questo vile atto. Dietro questa narrazione rustica però, che è la stessa poi di Pasolini, cioè quella di un mondo di pischelli quasi sempre disponibili (magari dietro compenso), si celava un’Italia molto meno divertente, in cui se eri omosessuale dovevi stare ben nascosto. Bene se eri un artista o un gran signore alla Visconti, ma se eri un proletario o un piccolo borghese non era per niente divertente.

Tu e Arbasino venite dalla “Lombardia punitiva” che citi più volte. In che modo Roma ti ha permesso di affrancarti da questo retaggio?

Sicuramente Roma rispetto al Nord è sempre stata più lassista, i ritmi sono diversi, anche oggi per esempio rispetto a Milano non hai quell’ossessione per la performance. Roma (è un cliché, ma è vero) se ne frega di te, e puoi abitarci per anni senza che a nessuno interessi chi sei e cosa produci. Io ho una serie di amici che non ho mai capito che lavoro fanno. A Milano sarebbe inconcepibile: che lavoro fai e quanto guadagni, qual è il tuo ruolo nella catena produttiva, viene fuori subito. A Roma, poi, i vertici della società non hanno niente a che fare con la borghesia; sono l’aristocrazia e la Chiesa, due istituzioni improduttive per definizione, dunque “il lavoro” non è un tema. E non è che non si faccia niente, ma non è l’ideologia dominante. Non è un tema del discorso. Dunque è tutto più poetico, c’è più spazio per l’immaginazione, per la flânerie, e questa decadenza è sempre stata per me molto affascinante. Roma era poi un posto perfetto per nascondersi, a una distanza di sicurezza dalla famiglia. Considera poi che Milano, negli anni Novanta, era una città tristissima, da cui tutti fuggivano. Salvatores non a caso aveva ambientato tutti i suoi film sulla fuga da Milano nel decennio precedente. Niente a che vedere con la Milano di oggi internazionale e “cool” e senza nebbia.

Nel libro dici che in Arbasino ti è parso di avere trovato un role model letterario ed esistenziale. In che modo lo è stato?

Letterario perché, be’, per me è il più grande scrittore italiano del Novecento. Magari non il più grande romanziere, però il più versatile. Per esempio è stato un grandissimo giornalista, saggista, poeta. Era anche molto diverso dai suoi colleghi: viaggiando, girando, cercando di capire il mondo invece di fermarsi alle cose italiane. Sul tema esistenziale la faccenda è più complicata: diciamo che quando ero molto giovane ammiravo il suo modo di essere gay, ironico e disimpegnato, poi col tempo ho capito che era un modello non percorribile. Per esempio lui era contro i matrimoni gay, era molto vecchio stile in questo, e per carità, contento lui contenti tutti. Però poi quando prima di lui è morto il suo compagno Stefano, che conoscevo bene, e non c’è stato neanche un necrologio, come se non fosse mai esistito, come se non fosse stata una storia d’amore durata cinquant’anni, è stata una cosa che mi ha fatto stare male.

Quali sono i tuoi libri preferiti di Arbasino?

Tra i suoi libri sicuramente Fratelli d’Italia, che è una specie di stratificazione della sua opera, il romanzo di oltre mille pagine che nel tempo ha assorbito anche parti dei suoi saggi. E poi Matinée, una raccolta di poesie che non è certo la poesia classica che ci si aspetta, fatta di immagini romantiche e dolorose, bensì uno scoppiettante divertimento in rima.

Nell’esergo citi il Philip Roth dello Scrittore fantasma, in cui si dice che, quando ammiri uno scrittore, ti incuriosisci e cerchi di carpire il suo segreto e risolvere l’enigma che rappresenta. Ci sei riuscito? Quale pensi che fosse l’enigma rappresentato da Arbasino?

C’è un enigma letterario e un enigma esistenziale. L’enigma letterario è la sua opera, coi suoi congegni interni, le riscritture della stessa opera, Fratelli d’Italia; il fatto che a un certo punto smetta di scrivere romanzi. Quello esistenziale è la sua vita, il suo personaggio, la maschera che (come tutti) indossava. Chi era veramente? Il gran signore elegantissimo, a suo agio tra le nobildonne più che tra gli scrittori? O il rivoluzionario “stilista” che ha rinnovato la lingua italiana? Lo scapestrato omosessuale o il gran borghese?

Chi erano oltre a te gli altri adepti arbasiniani che ascoltavano il podcast ante-litteram rappresentato dalla sua segreteria telefonica?

Be’, ce n’erano tanti, soprattutto giovani. Fan o gente dell’ambiente letterario che telefonava al suo numero per sentire il messaggio che cambiava in continuazione, e faceva molto ridere. Diceva cose come: “Oggi l’ufficio è in agitazione”; “Si prega di specificare offerta economica per le prestazioni richieste”. Cose così, come se quella segreteria fosse un ulteriore tassello della sua opera.

Ad Arbasino piaceva la musica leggera? C’era qualche figura della musica pop che lo interessava?

Sì, assolutamente. Lui amava la musica classica e soprattutto l’opera, ma un’altra cosa che lo distingueva dai suoi colleghi letterati era l’interesse per tutto ciò che era cultura pop. Filmica e musicale. Sosteneva infatti che non si poteva pensare di capire “la classe operaia”, come sostenevano molti tromboni di sinistra, ostentando però di non conoscere le canzoni che vincevano Sanremo. Il camp aiutava; e in questo era influenzato da Roberto Longhi, uno dei suoi maestri, che pur essendo il massimo storico dell’arte italiano conosceva Mina e ne faceva splendide imitazioni (mentre i colleghi seriosi inorridivano). Mi ricordo poi una meravigliosa intervista di Arbasino a Gianni Morandi, a casa sua.

Una scelta di Arbasino che non mi spiego è la sue breve legislatura nel Partito Repubblicano. Che spiegazioni ti sei dato per questa parentesi?

Era una cosa che si usava in quel periodo, gli anni Ottanta. Alcuni intellettuali si facevano un “giro” in parlamento, sempre come indipendenti, non è che facessero le campagne elettorali. Davano lustro, davano un contributo. Considera che la politica non era sputtanata come oggi: era una cosa ancora prestigiosa. Poi il Pri era un partito di persone perbene, liberali antifascisti che non stavano né con la Dc né col Pci. Era lo stesso partito di Agnelli, per esempio, e degli intellettuali del Mondo, dunque la collocazione che Arbasino, terzista per natura, sentiva più sua. Comunque andò malissimo, ne rimase traumatizzato, per la noia e la perdita di tempo. E poi in quanto scrittore fu messo in commissione Cultura, che notoriamente non conta nulla.

Nel libro racconti di tue amicizie con persone di una certa età (non solo Arbasino). Spesso è molto più interessante chiacchierare e scambiare idee con persone anziane rispetto ai propri coetanei. Cosa trovi di interessante nell’amicizia con una persona anziana?

Be’, che impari sempre qualcosa. Poi generalmente hanno più tempo da dedicarti, perché non sono impegnati a costruirsi una carriera: e niente da dimostrare, quindi spesso sono molto più affascinanti.

Nel libro racconti del lapsus di Arbasino che, sempre attento alle parole e al loro utilizzo, confonde outing e coming out. Anche lui ogni tanto sbagliava. Ci sono altre occasioni in cui ti sei stupito di vederlo sbagliare come un comune mortale?

Rarissimo: ma mi ricordo che alla presentazione di uno dei suoi ultimi libri, a Roma, citò un’opera lirica e dal pubblico una signora lo corresse. Aveva sbagliato anno o interprete. Non sarebbe stato uno sbaglio grave se non fosse stato lui, che infatti ci rimase malissimo e anch’io, perché lui era notoriamente un Google vivente, aveva una memoria prodigiosa infarcita di nozioni anche complicatissime. Lì capii che era veramente invecchiato.