Un attacco di bassi e un hi-hat di scuola dub, a vent’anni dall’alienazione vivisezionata dai Massive Attack in Mezzanine, Robert ‘3D’ Del Naja sembra aver dissotterrato i vecchi campionatori e i suoni con cui nel 1998 sprofondava nell’abisso trip-hop, trascinato dall’album che rimane ad oggi il capolavoro del Bristol sound. Vent’anni in cui 3D ha esplorato e insieme costruito nuovi muri di un genere musicale concepito come un infinito labirinto, dove l’entrata coincide con l’uscita in un’orbita stilistica che rischiava di ripetersi, ma che proprio grazie ai Massive Attack tracciò un segno incancellabile, di cui Kong – il brano nato dalla collaborazione tra Del Naja, Four Tet e Neneh Cherry – è l’ultimo figlio di un testamento ancora vivo.

Un brano significativo, certamente, perché in Kong il maestro incontra l’allievo – Del Naja insieme a Four Tet –, da una parte chi trascinò le ombre dell’elettronica fuori dai club, dall’altra il producer stella polare della scena post 2000 e primo erede dello scettro dei Massive Attack. Four Tet è l’unico, infatti, ad aver inquadrato e dato nuova linfa al nucleo del trip hop, trasfigurandone soltanto la rivoluzione e spogliando il genere dai residui troppo fragili per sopravvivere alla fine del millennio.

I sample dal jazz, dall’hip hop, dal reggae o dal soul, immaginati da Kieran Hebden non mentre annegavano nelle frequenze basse, ma illuminati da tocchi di psichedelia modulare o frammenti acustici, magari pitchati e buttati in reverse per quello che – arricchito da echi e delay – diventerà “lo stile Four Tet” da Pause in poi, ricetta tanto minimale quanto stratificata, cavallo di Troia per tutti gli smanettoni di Ableton – si veda lo studio casalingo in cui lavora Four Tet per capire il leitmotiv “se ce l’ha fatta lui posso farlo anche io” che ancora attanaglia tutti i sognatori della produzione home made.

Tuttavia, rimanendo in termini stilistici, a primo impatto Kong suona come un’occasione mancata per una collaborazione tanto estemporanea quanto attesa da decenni. Certo il tocco di Del Naja è dominante, ma forse non basta a colmare un silenzio estenuante che dura da Heligoland, ultimo (grandioso) album firmato dai Massive Attack e uscito nel 2010. Silenzio interrotto dagli Ep The Spoils e Ritual Spirits, due gemme in mezzo a un deserto di otto anni, ma che proprio per questo desta ancor più perplessità. La collaborazione con i delfini Young Fathers per Voodoo in my blood, il ritorno a Hope Sandoval nella title track The Spoils, il trionfo UK garage con Dead Editors o anche solo il leak Vermona, sembravano indizi per un ritorno trionfale della band di Bristol, un’astronave lanciata verso orizzonti ancora vergini. E invece no.

In Kong tornano gli echi dub di cui Mezzanine sembrava essersi liberato, con una base che ricorda One Love, cavallo di battaglia dell’esordio Blue Lines. Troppo timido è infatti l’apporto di Four Tet, limitato a qualche pennellata ritmica per lo più visibile solo a un orecchio allenato, per un risultato finale in cui uno dei producer più attivi degli ultimi anni, ovviamente Hebden, sembra narcotizzato dal fascino di Del Naja, attualmente sbiadito ricordo di un genio nascosto da troppi anni tra side project o speculazioni banksiane.

Perché da un incontro tanto sognato e addirittura immaginato nei featuring Burial/ Massive Attack ci si aspettava di più, o quanto meno non una sbornia nostalgica nell’epoca in cui anche l’idea di retromania sembra aver annoiato. Kong sembra un ritratto decadente di un tempo impossibile da resuscitare, soprattutto ora che l’elettronica deve ripartire dai club per tornare a riprendersi uno spazio proprio, dopo che il pop di mezzo mondo ha assoldato i grandi innovatori della scena come Re Mida da hit – basta pensare alla deriva spaccaclassifica di Diplo o ad Hudson Mohawke con Kanye e A$AP Rocky.

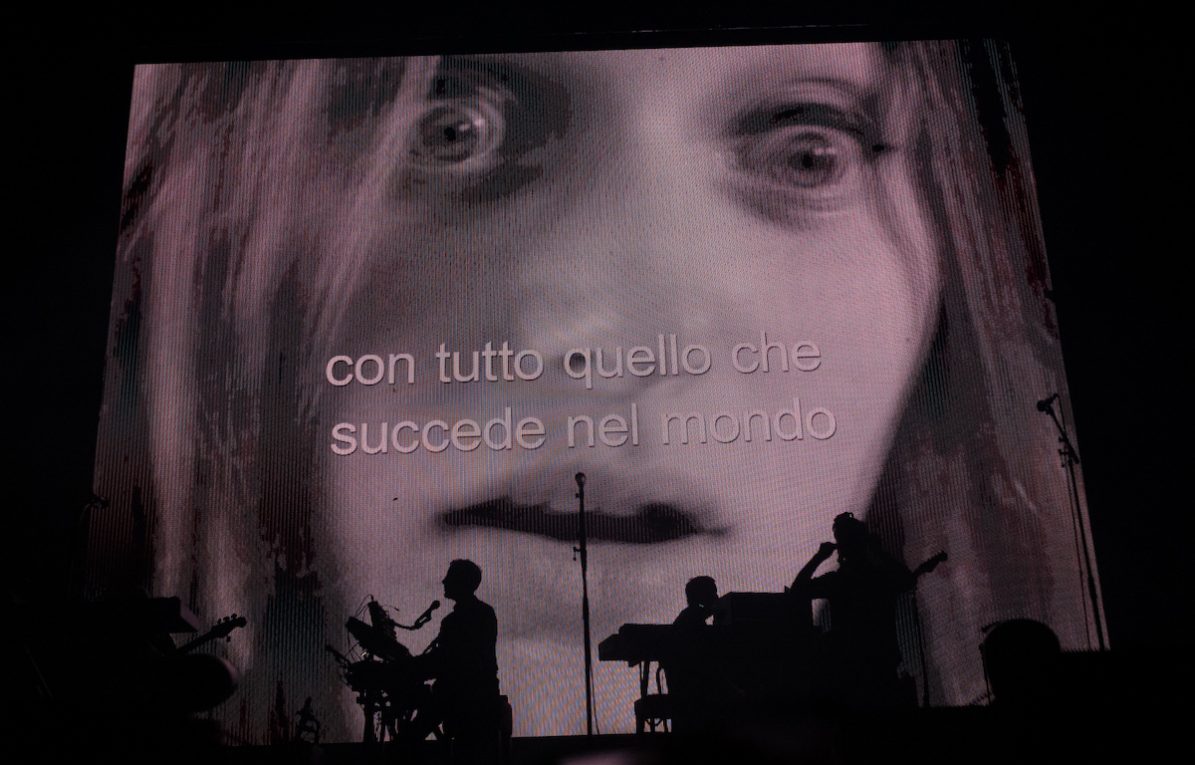

Per fortuna che c’è Neneh Cherry. La cantante svedese qui diventa il diamante che salva in corner un prodotto già reiterato nonostante sia uscito da poche ore. Attenzione, non stiamo parlando dell’apporto vocale – ennesimo epigone di quanto fatto da Horace Andy o Elizabeth Fraser con i Massive Attack – ma ciò che qui importa è il significato della sua figura, inscindibile dal testo di Kong. “But love is big and every land/ Every nation seeks its friends in France and Italy/ And all across the seven seas“, canta Cherry, nata a Stoccolma da madre svedese e padre del Sierra Leone, per un testo in cui si grida l’urgenza dei migranti e della tragedia umanitaria dei respingimenti. Ed ecco perché Del Naja, alla fine, ce lo ha messo in quel posto.

Che importanza avrebbero avuto versi in cui si chiede all’Europa di aprire gli occhi, se il beat sullo sfondo fosse stato l’ennesima dimostrazione del talento di Del Naja o del barocco minimalista di Four Tet? Qui il protagonista deve essere il messaggio della canzone, cantato da una voce in cui si intreccia la black music ai canoni europei, e nient’altro. 3D e Hebden diventano quindi sceneggiatori, ritrattisti del viso multiculturale di Cherry, senza prendersi la traccia con una collaborazione per certi versi epocale, ma che sfruttando i nomi in causa diventa funzionale allo scopo, affidando alla cantante il palcoscenico di un testo più attuale e necessario che mai.