I pomeriggi che ho passato in questo negozio… c’erano i Pixies, i Dinosaur Jr, ragazzini con la testa piena di musica. Spesso arrivava J Mascis, si metteva a scartabellare i dischi, tirava un fischio a qualcuno che passava per strada, fumava cento sigarette si gradini qui fuori.

«Insomma, restava tutto il pomeriggio a cazzeggiare. Come me e un sacco di altra gente, d’altra parte». Mickey torna con la memoria agli anni gloriosi della Boston più creativa e antagonista, mentre fuori tira un vento che mette la pioggia in orizzontale e gela le ossa. Nel suo accento sguaiato mi perdo alcuni pezzi di conversazione: questa parlata tutta aperta è il motivo che spinge il resto degli Stati Uniti a considerare la gente di Boston come un’entità a sé, questa città come un mondo con regole d’interazione sociale (e fonetiche) tutte sue.

C’ero già stato a Boston, a vent’anni. Mi facevo dei cocktail micidiali con un mio amico, che poi è diventato un famoso compositore di musica per film. In un mese d’inverno avevo imparato ad amare la città, con lunghe camminate a temperature polari, letture Beat e jam session da due giorni, sorrette da scorte d’erba che sembravano non finire mai.

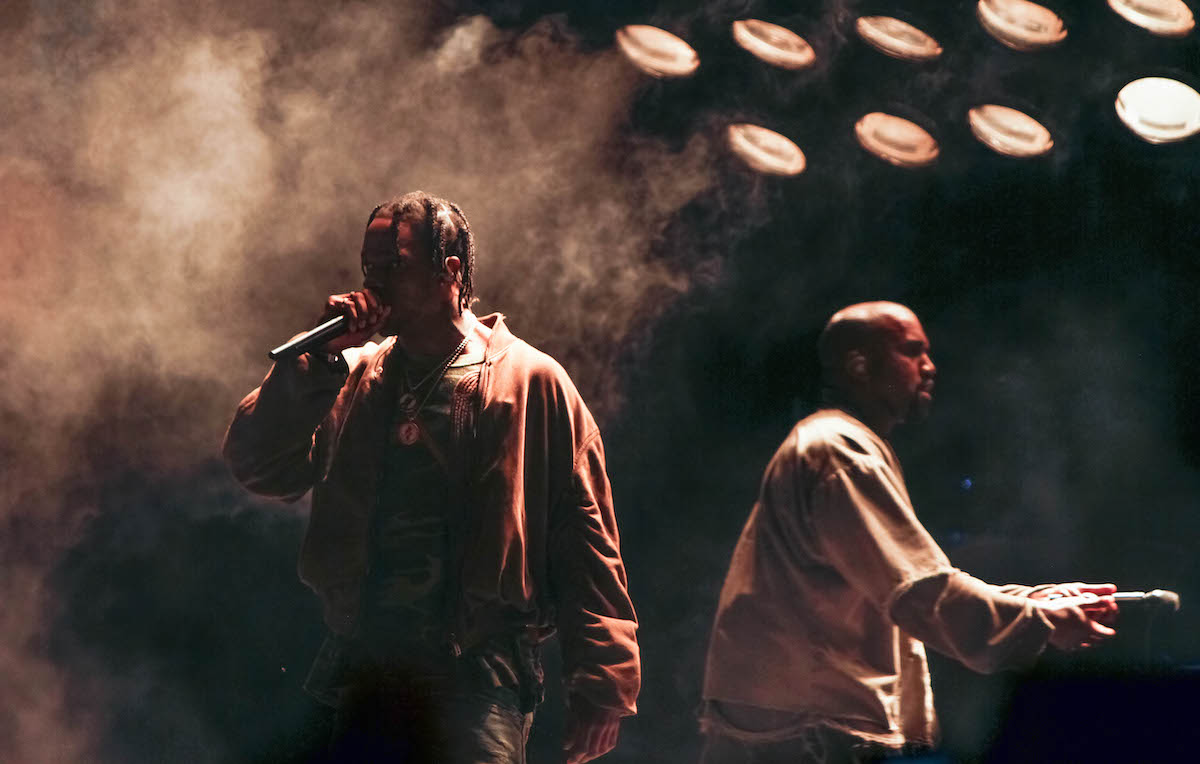

Chance the Rapper sul palco del Boston Calling. Foto di Kyle Klein

Gli anni sono volati via, e adesso davanti a me ho l’elenco dei gruppi che si esibiranno sui quattro palchi del Boston Calling. Una sera di qualche tempo fa, su qualche prato fangoso, bagnato fradicio, mi ero ripromesso che non avrei più preso parte a un festival, mai più. E invece, un’altra volta, eccomi qua, pronto, forse solo un po’ disincantato di fronte all’ingenuità del rito collettivo.

Comunque, adesso ci sono e mi dico che ce la posso fare, anche se fuori dall’Harvard Athletic Complex sta diluviando. Ci sono e ballo. In lotta con i pregiudizi musicali, mi concentro sugli artisti, mentre scorro la line-up: qualche act di gran classe, molto da selezionare. È allora, proprio per studiare le mie scelte, che decido per un diversivo; così mollo i concerti del pomeriggio e mi rifugio da Newbury Comics, dove incontro Mickey.

Mi fa bene parlare con lui, perché i suoi cinquant’anni sono aria fresca e mi fanno sentire il ragazzo che sono, molto diverso dal rocker imborghesito che certe volte mi colonizza. «La musica», dice Mickey, con saggezza e un residuo d’insubordinazione negli occhi, «è l’unica cosa che conta». Per quanto possa suonare ingenuo, è chiaro che crede in quello che sta dicendo, e il mio rispetto per il suo entusiasmo, per la fiducia nel futuro tutta americana che lo sorregge, è totale.

Tra le migliaia di B che punteggiano di roso il prato, ballo anch’io al ritmo degli xx

«Tra i nuovi artisti della scena si può trovare una qualità pazzesca, al Boston Calling te ne accorgerai. La musica va avanti, ma non può farlo se non guarda anche indietro». Sorride sornione, tirando fuori un vinile blu. «Guarda qua. This is Boston. Not L.A.». La sua voce è un misto di orgoglio e autoironia.

«Una raccolta senza senso di punk rock bostoniano dei miei tempi, primi anni ’80. Il titolo viene da un pezzo dei Freeze. Ribellione e attitudine, ovvio. Ma questa era soprattutto buona musica, roba che si faceva ascoltare».

Mentre Mickey mette il disco sul piatto, mi siedo tra gli scaffali di Newbury a riposare. A respirare l’alito della scena rock bostoniana, americana e mondiale. Perché da qui è uscito di tutto: dai Mission of Burma ai Galaxie 500, dai Morphine a James Taylor, dagli Aerosmith ai Cars, da Buffalo Tom a Chick Corea. Dalla città, indurita da inverni che possono durare più di sei mesi, è uscita spesso musica di grande spessore, cucinata da una scena nata nel vento dell’Atlantico, figlia di un posto che è allo stesso tempo elegante e ruvido.

I tifosi dei Boston Red Sox. Foto di Michael Ivins/Boston Red Sox/Getty Images

Ovunque è Boston Strong!, lo slogan che è stato stampato su migliaia di magliette e cappellini in occasione degli attentati alla maratona del 2013. Lo sento bene, mentre cammino lungo il fiume. Boston Strong!, inizialmente circolato come hashtag su Twitter, oggi si legge su tutti i muri, da Somerville a Dorchester Avenue. Senza fronzoli, come la sua gente gentile e diretta, come Mickey l’ex punk, che prima di eclissarsi in qualche vecchia casa di mattoni rossi cammina con me verso Berklee, il College of Music più prestigioso al mondo, dove da ragazzo, nei primi anni ’90, sono a venuto a trovare il mio amico.

Mi ricordo il dormitorio. Gli studenti suonavano, bevevano e scopavano come pazzi, anche se a tutti era chiaro che per diplomarsi a Berklee e accedere al prestigioso club di “alumni” che va da Quincy Jones a St. Vincent, passando per Branford Marsalis, c’era da farsi un gran culo, sorretti da un vitalismo che ancora oggi identifica la città e fa sì che per le strade di Boston le persone sopra i cinquant’anni siano una specie rara. Nell’aria respiro orgoglio e senso d’appartenenza, e non si può fare a meno di notare che sono soprattutto le squadre sportive locali a fare da filo rosso tra la gente. Non si scappa : la città è la dimora dei Patriots di Tom Brady, dei Celtics e degli hockeisti dei Bruins. Ma soprattutto, nelle strade e nei bar, nelle case e sulle t-shirt, Boston è la culla dei Red Sox, una delle più antiche e gloriose squadre della Major League Baseball.

Sissignori, il baseball! Lo sport americano per eccellenza, quello dalle regole difficili, incomprensibili, quello che in Europa tutti dicono che è noioso; lo sport di popolo che ancora oggi, molto più del basket e del football, si tramanda di padre in figlio. Nella sua gloriosa routine comica Football and Baseball, il genio dissacrante di George Carlin (YouTube vi aspetta) racconta le differenze tra i due sport e, come sua consuetudine, mentre ci fa morire dal ridere, fa storia del costume e della società americana. Spiega che il football è una guerra tecnologica, in cui il quarterback porta avanti la sua squadra con brevi proiettili e lunghe bombe, mentre il baseball invece resta un passatempo rurale e vagamente ottocentesco, il cui scopo finale è quello di correre… a casa. Questo già dice tutto.

“The Green Monster”, così è chiamato il muro dello stadio

Eppure, nonostante l’umorismo di George Carlin, il baseball in America resta una faccenda estremamente seria, e Boston incarna come nessun’altra città questa gravità. Perché qui c’è solo un suono che da aprile a ottobre è in grado di sovrastare la musica che arriva costante dai parchi, dai club e dalle aule studio: il ruggito di Fenway Park, lo stadio dei Boston Red Sox.

Fenway si trova, guarda caso, a metà strada tra Newbury e Berklee, e subito uno ha l’impressione di trovarsi di fronte a una specie di tempio, logoro, ma intatto. È uno dei pochissimi stadi americani ancora situati nel cuore della città: il ballpark è un’istituzione che nessun cittadino di Boston, tifoso o meno, si sognerebbe mai di spostare. Sono seduto dietro il battitore Mookie Betts, e penso che adesso il festival può davvero aspettare. Noioso? Il baseball? Bullshit! Guardatevi un qualsiasi zero a zero in Serie A, poi mi dite se il baseball è noioso.

A questi livelli è uno sport grandioso, e, ipnotizzato dalla forma a diamante del campo e dalla disposizione asimmetrica dei giocatori, osservo sotto le nuvole veloci i giovani talenti dei Red Sox annichilire i Texas Rangers e le ambizioni del loro lanciatore Martinez. 6 a 2 e via, una vittoria netta per issarsi verso le zone nobili dell’American League, anche se il risultato della partita nella mia serata a Fenway Park resta un dettaglio. Quel che conta è che quando vedo la palla battuta dall’interbase Xander Bogaerts (ruolo di Snoopy e nazionalità olandese, ma questo non deve stupire: gli olandesi, come gli italiani, d’altra parte, sanno giocare a baseball) volare oltre l’alto muro verde di sinistra, il famoso Green Monster, non posso far altro che unirmi al grido della folla, e pensare alla necessità di far crollare alcuni falsi miti. Primo fra tutti la lentezza del baseball, che qui, davanti ai miei occhi, contro i Rangers di Arlington, si rivela un grosso equivoco.

Gli xx sul palco del Boston Calling. Foto di Kyle Klein

Certo, l’incontro può durare anche più di tre ore, perché contempla un certo numero di turni di lancio o innings, ma ciò non toglie che per me a Fenway il tempo stia letteralmente volando. Poi c’è l’aura di mistero che ruota intorno ai numeri e alle statistiche astruse che regolano il gioco, un altro elemento che rende il baseball estraneo al grande pubblico europeo. Sabermetrics, le chiamano gli addetti ai lavori, e a studiarle sono un casino, questo non si può negare.

Eppure non è vero che per apprezzare il baseball si debba essere esperti matematici: ne è prova il fatto che la maggioranza dei tifosi abbia una conoscenza limitata delle statistiche, ma capisce il gioco alla grande nella sua essenza romantica, in un sentimentalismo e un senso della tradizione che a Boston trovano uno dei punti focali. La storia del baseball, difatti, viene ampiamente definita dalla rivalità sportiva americana per antonomasia: quella che vede contrapposti i Boston Red Sox e i New York Yankees.

La vicenda ha inizio nel 1918, quando Babe Ruth, il più forte giocatore del tempo, viene ceduto dai Sox ai “pinstriped” (i gessati, soprannome dovuto alle linee verticali sulla divisa del team, ndr) del Bronx. Da questa cessione nasce il mito del “Curse of the Bambino”, la maledizione di Babe, per cui i Red Sox, dopo averlo lasciato andare, non avrebbero mai più vinto le World Series, il massimo campionato americano. Il maleficio è stato sconfitto nel 2004, ma i tifosi dei Red Sox hanno dovuto aspettare 86 anni per vedere la loro squadra tornare a trionfare.

I Weezer sul palco del Boston Calling. Foto di Kyle Klein

Durante questo periodo di tempo, che ha visto avvicendarsi almeno quattro generazioni di tifosi, la vita intorno a Fenway Park è stata solo fedeltà, orgoglio e… bile, visto che gli odiati rivali di N.Y., nel frattempo, hanno vinto le World Series ben 26 volte, e sono così diventati la squadra più titolata di sempre. Una specie di Real Madrid d’oltreoceano, per intenderci. Chi conosce a fondo le implicazioni romantiche, ed economiche, delle passioni che ruotano intorno a Fenway Park è la famiglia D’Angelo, che oggi, attraverso la società ’47, gestisce il merchandising ufficiale dei Red Sox. Un business milionario cominciato dal papà Ettore, in seguito da tutti conosciuto come Arthur, nel 1947.

Girare nel ventre di Fenway Park con suo figlio Bobby è come fare un viaggio al centro del sogno americano, tornare alla parte migliore di una nazione da cui oggi è facile sentirsi sempre più distanti, e riconciliarsi con una cultura attraverso il simbolo di una B rossa, un’icona che in questa città è di tutti, un tratto di appartenenza che si può trovare sulle barche da pesca che tornano all’alba cariche di crostacei, come sulla testa esplosiva di un ricercatore del MIT. “B” come Boston Red Sox. Anche quest’anno sarà dura, ma la squadra è buona, piena di ragazzi da All Star Game. Fuori da Fenway Park c’è solo il tempo di una birra e una zuppa di granchio alla House of Blues, prima di tornare alla musica, al Boston Calling che mi aspetta, mentre finalmente la primavera spazza via le nuvole e scopre un tramonto glorioso sul fiume solcato dai vogatori universitari. Non ci sono più i punk.

Fenwey Park. Foto di Michael Ivins/Boston Red Sox/Getty Images

La musica del Calling è roba per orecchie educate, in una sfilata di talento e attitude. Sigur Rós, Mumford & Sons, The 1975, Bon Iver, Weezer, Chance the Rapper. Tra le migliaia di B che punteggiano di rosso il prato, ballo anch’io al ritmo dell’ultimo degli xx, e quando arrivano sul palco i Tool alzo senza vergogna nell’aria i miei devil horns. Tra la gente incontro anche il vecchio punk Mickey, che come me sta un po’ in disparte e, col cappellino dei Red Sox calato sugli occhi, aspetta con aria tranquilla l’arrivo di una nuova band che lo sappia emozionare. Ancora una volta.