Avete mai avuto la (quasi) certezza di trovarvi di fronte a un genio? Peccato che questo bell’incipit sia venuto in mentre prima a Vittorio Feltri, ma glielo rubo volentieri perché descrive con esattezza la sensazione che ho avuto intervistando il poeta Mattia Tarantino. A soli 20 anni – compiuti proprio ieri – è già un autore pubblicato e considerato fra i più originali, dirige una rivista importante come Inverso che raggruppa poeti da tutto il mondo e dalla critica è stato paragonato, per età e stile, nientemeno che ad Arthur Rimbaud, benché lui preferisca Dylan Thomas.

Un enfant prodige che, a dispetto dell’età, non si può neppure considerare un poeta-social visto che li usa di rado e non certo con tecniche da influencer. Per questo mi ha prima incuriosito, poi stupito per la maturità dei componimenti e, infine, convinto di trovarmi di fronte se non a un genio (non spetta a me stabilirlo) di certo a un artista che merita di essere tenuto d’occhio per profondità di pensiero e visione sul mondo. In attesa del suo nuovo libro, andiamo a conoscerlo meglio.

Mattia, hai appena compiuto soltanto 20 anni e già dirigi una rivista di poesia come Inverso, hai pubblicato raccolte poetiche tradotte in sei lingue e a breve uscirà un tuo libro per Perrone editore, quindi entrerai ufficialmente nell’editoria che conta. Ma ti senti giovane o all’età non hai mai pensato?

Spesso hanno fatto osservazioni sulla mia età. Il Corriere della sera per esempio mi aveva messo nella scia di Arthur Rimbaud e Dylan Thomas per prossimità di versi e anagrafica. Io di narcisi non ne mangio, quindi di Rimbaud conservo solo l’occhio giallo azzurro. Sulla mia età rispondo che ho 4mila anni. Mi sembra di portare in me il peso di una intera storia. Che poi sia frantumata, si aggroviglia, è sparpagliata, si sdoppia e così continuamente composta e scomposta mi pare mi dia molti varchi per molte vite.

Vieni da una famiglia di letterati?

I miei genitori insegnano all’università, mio padre è un sociologo e mia madre una filosofa morale. Solo che la poesia è mancata molto spesso in casa. Gli unici libri che avevamo erano quelli di Neruda e di René Char. Però, quelli che più mi rimangono sono i versi di Gianni Rodari che mia madre mi leggeva da bambino. Mi sembra di non uscire mai dalla sua ombra. Una volta un collega mi ha detto che “i poeti sono orfani della ninna nanna”. Io sono d’accordo.

Sui tuoi inizi hai raccontato: “Ricordo che scrissi alcuni versi per una bambina di cui ero innamorato. In questi versi tentavo disperatamente di invertire il ciclo delle stelle e di riordinarle per fargliene dono”. Insomma, in fondo parte tutto da lì?

Noi continuamente ci muoviamo tra morti e amanti. È compito del poeta pensare insieme i vivi e i morti. Per poter pensare ai vivi, quindi controbilanciare i morti, bisogna sempre entrare nella struttura e nelle trame del desiderio. Ho scritto quei versi perché avevo necessità di dire qualcosa. O meglio, di disarticolarmi la voce che era sempre tenuta a freno. Ero timidissimo, non ero mai riuscito a parlarle dopo anni alle elementari, finché non mi sono convinto a scriverle tutto su una pergamena nella quale avevo arrotolato una rosa. È un po’ un cliché, ma crediamoci ai cliché. Lei ha stracciato la pergamena e buttato la rosa, quindi posso dire che il mio inizio nella poesia è stato tremendo. Per dirla alla Camelo Bene: «Cominciò che era finita», dal titolo del libro della sua ultima compagna Luisa Viglietti.

Su Carmelo Bene ci torneremo, intanto volevo chiederti di Napoli, la tua città, che immagino non sia solo una città in cui vivere ma qualcosa di più per un artista.

Abito ad Aversa, al centro esatto fra Napoli e Caserta. Però è vero, Napoli è una città che produce moltissimi artisti, dal teatro di Eduardo e ora di Mimmo Borrelli, così come Pino Daniele in musica. Anche nella poesia, ci sono due rassegne a 200 metri l’una dall’altra dove prima della pandemia potevo ascoltare poeti da tutta Italia. Napoli per me è un sentimento che non ho ancora messo pienamente a fuoco. Per questa città provo una infinita nostalgia.

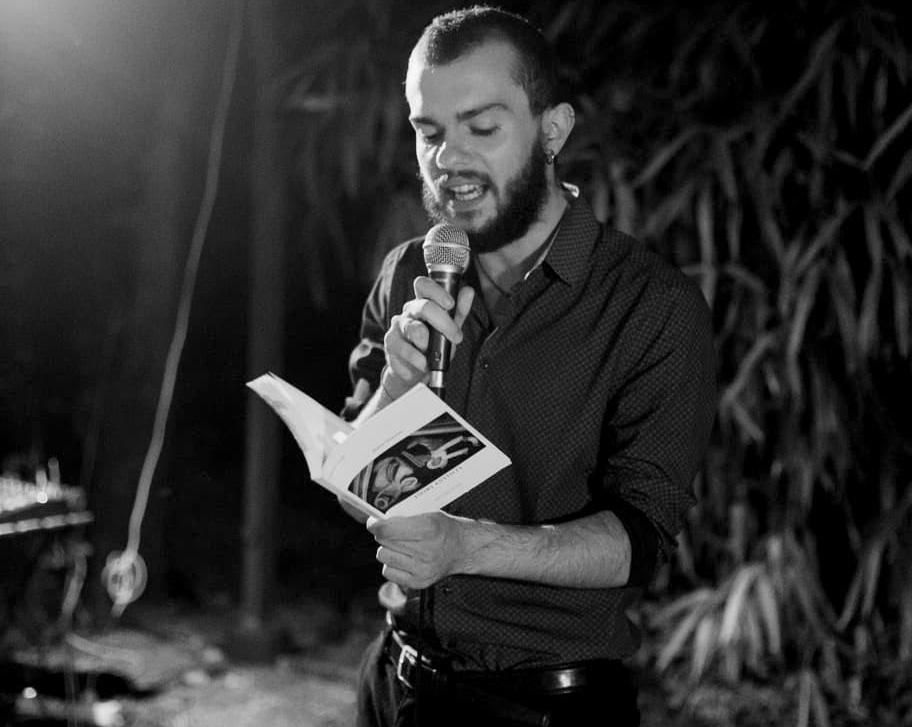

Foto di Antonio Verde

Come mai?

Dal mio balconcino si vede il Vesuvio. Napoli mi sembra già perduta, mai che sia riuscito ad afferrarla. È una città con cui entro in relazione con la sua perdita, mi sfugge continuamente dalle mani. Napoli sono le mie possibilità, uno scorcio nel possibile ma per essere tale non deve mai attuarsi. Rimane lì, mi fa entrare costantemente in relazione con il perduto, con il mancato.

Rispetto alla pandemia, ho letto in un’altra intervista che hai risposto soltanto con una citazione di Herbert: “Offrire una volta ancora al mondo tradito/una rosa”. Cosa intendevi?

Penso che sia in atto una divisione profonda tra l’uomo e l’uomo. Come ente politico, spirituale, che agisce e si mette in atto con le sue maschere e quello biologico. È ciò che Giorgio Agamben, in articoli contestatissimi, ha definito “dispositivo di biosicurezza”. Si tratta di sdoppiare l’uomo, così in questo modo se ne governano meglio i comportamenti. Io personalmente, tengo molto più alle possibilità che alle libertà. Non si tratta di sacrificare qualcosa, ma di spostare i limiti, avere atteggiamenti di premura, senza smettere mai di vegliare. Nella Bibbia c’è un bel passo di Isaia, che mi riporta a Guccini, che dice: “Sentinella quanto resta della notte”. È esattamente questo, interrogarsi continuamente sulla veglia. Se il poeta è nostalgico della ninna nanna, nel passaggio dalla veglia al sonno deve tenere gli occhi aperti senza smettere di interrogarsi sulle dinamiche che ci governano e sul nostro modo di resistervi.

Qual è lo stato di salute della poesia?

La poesia è assolutamente senza stato, men che meno di salute. Noi sacrifichiamo la salvezza alla salute, così come la salvezza l’abbiamo innescata a sua volta. Mi viene da dire che la poesia ha i suoi momenti di lucidità e di resistenza a certe dinamiche, ma che purtroppo non si interroga più su sé stessa, quanto invece sui rapporti. Indaga i princìpi di adiacenza in cui si relazionano i poeti, il modo in cui interagiscono tra loro, ma non più sulla poesia. Il poeta parlando ricorda di parlare, quindi ciò che mette in voce di volta in volta è un sentimento del linguaggio e della memoria. Fare poesia interrogandosi più sull’aspetto sociologico che sulle lingue che lo compongono è una chiara mancanza di attenzione, sia da parte dei poeti e dei critici che dei lettori. Nonostante questo, ci sono tanti bravi poeti anche se alcuni sono un po’ appartati.

Cosa pensi quando dicono che “con la poesia non si mangia”?

Dobbiamo accettare le contraddizioni. Da un lato mi sembra che non vivere di poesia lasci il poeta libero di dire quello che vuole, sciolto dal vincolo del mercato. Dall’altro, gli impedisce di dedicarsi soltanto a quello, quindi pur attraversandola nel quotidiano può dedicarle solo pochi momenti. “Il senso stesso delle cose non è che un ritaglio” sosteneva Roland Barthes, ma è anche vero che questa condizione impedisce di potersi dedicare con attenzione alle lingue di cui parlavamo prima. È difficile lavorare solo nei momenti “ritagliati”, sarebbe più opportuno avere tutto il proprio tempo a disposizione. Ma ancora, se qualcosa non va come ci aspettiamo e non abbiamo un rientro economico, la possibilità di dedicare tempo alla poesia scende nuovamente. Da un lato bisogna avere attenzione al mercato, che è sempre un principio di instabilità, un gioco d’azzardo, dall’altro è necessario tenere conto dei canoni statali, come i poeti sovietici che erano costretti a sapere da altri cosa dire, come dirlo e a seguire un principio di efficienza. La poesia deve salvarsi da tutto questo. Certamente il problema economico non è fra le prime domande che si pone un poeta, dovrebbe però porsele la società nel suo complesso.

Nel frattempo, assistiamo a exploit incredibili come quello della premio Nobel Louise Glück, o più recentemente della giovane Amanda Gorman di cui tutti vanno pazzi dopo l’insediamento del presidente degli Stati Uniti. Sono casi isolati o spie di qualcosa di più profondo?

Non mi sembra niente di nuovo. C’è un bel testo di Ben Lerner, Odiare la poesia, che parla di quanto sia sempre stata presente all’insediamento del presidente degli Stati Uniti. Non a caso veniva letto Walt Whitman per il suo profondo qualunquismo. Cioè, sono poesie che hanno una loro profondità ma che vanno bene per tutti, mettono a fuoco l’ossatura di un sistema politico. Così le due poetesse che hai citato, in Italia non verrebbero neanche prese in considerazione. Ma in generale, non fanno altro che mettere a fuoco l’ossatura di un sistema, intendo l’insieme delle interazioni che agiscono per fini comuni di trasformazione. Però, mettere in luce le storture di un sistema politico non è solamente per difenderle o elogiarle, ma per rivelarle, renderle vulnerabili e quindi davvero trasformabili. Trovo che in loro manchi assolutamente questo atteggiamento.

Da come ne parli, sembrano più vicine ai poeti sovietici costretti a poter dire solo certe cose, più che ad artisti liberi di esprimersi e di mettere in discussione la società in cui vivono.

La differenza con i poeti sovietici risiede in due momenti. Di propulsione fortissima, per esempio da parte della generazione di Brodskij, Majakovskij, Esenin o della Achmatova, con un intero mondo davanti a loro che stava crollando e con questi poeti che hanno contribuito sia al crollo che a un indirizzo. Ma una volta che le condizioni sono cambiate, quell’atteggiamento non poteva essere facilmente riassorbito per cui lo stalinismo lo ha eliminato. I poeti sopravvissuti, o sono quelli espatriati o quelli che hanno seguito le condizioni poste dal regime. In particolare, usando la rima. Nei regimi totalitari, la poesia predominante è in rima perché è prevedibile. Se pensiamo agli endecasillabi, gli accenti avranno sempre la stessa disposizione, così come nelle loro variazioni. È tutto predefinito, come nel gioco degli scacchi tanto amato dai sovietici.

Invece non era certo prevedibile Gabriele Galloni, poeta che purtroppo è scomparso lo scorso anno a soli 25 anni. Eravate molto amici, puoi spiegarci in cosa risiede la forza dei suoi veri?

Sicuramente ha scardinato molte forme della poesia contemporanea. Però sarebbe inesatto, perché come dice Mandel’štam “il poeta non ha mai contemporaneità”. Ha scardinato la poesia vigente, quella egemone, recuperando una via semplice, della “scuola romana”, vicina all’esperienza delle persone e vi ha introdotto un varco per l’invisibile. Che non è solo ciò che si cela alla vista, ma quanto ciò che mai potrà essere afferrato con uno sguardo. Nietzsche sostiene che guardando una cosa, immediatamente non vediamo più solo quella cosa ma la cosa in sé che viene fatta significare. Gabriele faceva questo, in particolare ci ha fatto conoscere i morti.

Quali opere consiglieresti a chi ancora non lo conosce?

Il volume In che luce cadranno, il suo libro di cui si è parlato di più insieme a L’estate del mondo, che descrive una società di morti in modo fortemente ironico. Con una ironia costante che fa sempre in modo che le cose si divertano, cioè volgano altrove. Gabriele guadava da un’altra parte che non fossero i suoi occhi, morti. Ha provocato reazioni e se ne è discusso a lungo, ha sdoganato questo tipo di poetica. Ora sono temi nuovamente trattabili, mentre prima non lo erano affatto. È riuscito a porre un metro più o meno canonico, applicando delle variazioni come i suoi punti a metà frase, dove ci sono forti cesure che finiscono con versi isolati dalla struttura strofica. Era stato fatto nella storia della poesia, ma mai con tanta continuità. E questo è un modo di interpretare il mondo.

Credi che si sia parlato troppo poco della sua scomparsa?

Da un lato se ne è parlato troppo, ma nei termini sbagliati. Ci sono riviste a cui Gabriele continuamente proponeva i suoi testi che mai gli rispondevano, ma nei giorni successivi alla sua morte le stesse hanno iniziato a parlarne. Ha dato a me e ai suoi amici molto fastidio. Dall’altro siamo stati “contenti” perché finalmente ha avuto la visibilità che meritava, si sono tutti accorti che era accaduto qualcosa di grande. C’è stata una riflessione delicata intorno alla sua figura, non sulla morte per non offendere la sensibilità di chi gli era più vicino. Fortunatamente non si è caduti nel pettegolezzo, come disse Cesare Pavese: «Non fate troppi pettegolezzi». Riflettere sulla morte di Gabriele è riflettere sulla poesia di Gabriele. Riflettere sulla sua poesia di Gabriele è riflettere sulla sua vita, quindi pensare insieme i vivi e i morti, continuare ad afferrarli in un gesto di pensiero.

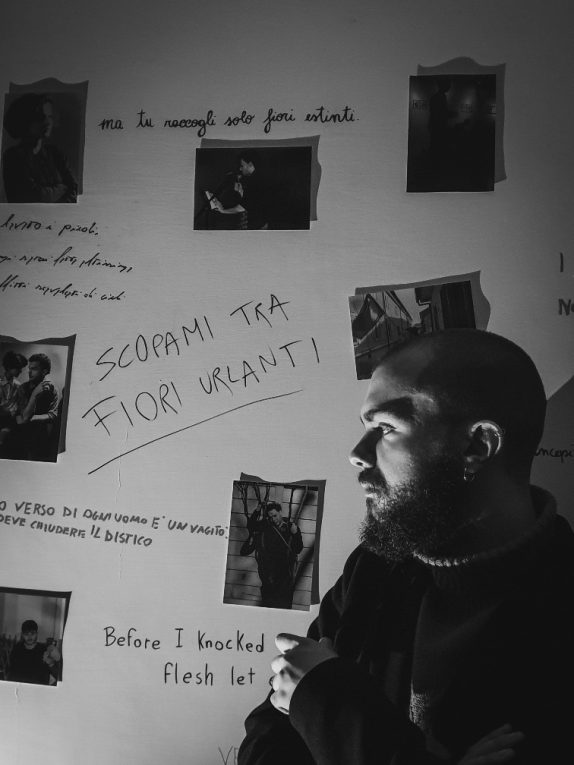

Foto di Thomas Vitale

La critica letteraria esiste ancora?

Penso che sia viva, tanti ragazzi la portano avanti. Credo però che si appoggi ancora su categorie legate alla poesia predominante, che è poi la famosa “scuola lombarda”. Una poesia che viene dalla filosofia e dalla letteratura. Mentre invece andrebbe pensata al di fuori, inquadrata da un altro lato della parola. La poesia è una pratica dell’oscurità. Mentre la letteratura ha bisogna di chiarezza, la poesia è l’unico strumento della parola, insieme agli indovinelli, in grado di nascondere quel che vuole dire. La letteratura è approssimabile per eccesso o per difetto, mentre la poesia risponde a un ordine dell’esattezza: non dice altro che sé stessa. In altre parole, per paradosso è anti-metaforica. Non dicendo altro che sé stessa dice il suo mistero continuamente, indica tutto ciò che è velato.

A chi ancora non conosce le tue opere, da quale consiglieresti di partire?

Consiglierei di aspettare il libro che uscirà a breve per Perrone editore, che si intitolerà L’età dell’uva. Un lavoro che si basa sui morti e sugli amanti. La prima parte è interamente dedicata al rapporto tra morti e amanti e come si articola nel nostro quotidiano, nella seconda sono presenti le variazioni con le stesse identiche parole, dove gioco cambiando suono e disposizione. È il mio tentativo di assaltare il linguaggio, cioè di dimostrare che la lingua è un campo di tensioni in divenire che esiste dissolvendosi nelle proprie possibilità di coordinazione. Fondamentalmente è un nulla che porta alla luce un nulla, che non ha altra funzione se non quella, come sostiene il filologo Daniele Ventre, di risultare una “tecnologia sciamanica di controllo della morte”.

A quali poeti del passato ti ispiri?

A Dylan Thomas, per la pratica dell’oscurità e perché in lui la poesia esiste nel momento in cui si crea una immagine ma viene subito dopo disfatta da un’altra immagine e così via. È un metodo dialettico che non si risolve mai. Verso e verso, immagine e immagine si disfano a vicenda e non fanno altro che far emergere un enorme nulla, un buco del linguaggio. La poesia è una pratica oscura di ricerca del vuoto ed è questo a cui dobbiamo tornare.

Fra i contemporanei, o se preferisci fra i viventi, chi segui con interesse?

Ci sono tanti poeti bravi, ma le voci più interessanti mi sembrano quelle di Alfonso Guida e di Giovanni Ibello. Per Guida penso che sia imprescindibile Il Luogo del sigillo, mentre bisogna prestare molta attenzione ai Dialoghi con Amin di Ibello.

In una passata intervista, la poetessa Patrizia Valduga mi ha detto: “La poesia ha un legame più profondo con la logica dell’inconscio: si capisce subito se un poeta bluffa. Non si può essere grandi poeti e nello stesso tempo vili e truffatori”. Sei d’accordo?

C’è da dire che è difficile perché la poesia è tutta un eliminare dal discorso gli elementi di potere. Per questo è difficile che un poeta, pur confrontandosi costantemente con il potere e i suoi elementi, entri in relazione con un apparato. Quando ho citato Ventre, penso che la “tecnologia sciamanica di controllo della morte” funzioni anche come dispositivo di controllo. Certo, in alcuni momenti della storia occidentale la poesia ha fatto parte di un apparato culturale, non a caso in questi mesi ricorrono i 700 anni di Dante e non si parla che di lui con iniziative anche bislacche, se non addirittura di cattivo gusto.

Tornando a Carmelo Bene, lui sosteneva: “Il mio più grande desiderio è rendermi inutile”.

L’inutile di Carmelo Bene è più propriamente la vanità. In un Maurizio Costanzo Show, ricordo quando Roberto D’Agostino gli chiese perché si tingesse i capelli visto che “non esisteva” e lui rispose che quella era la sua vanità. Visto che la poesia ha un rapporto molto stretto con il nulla, con l’invisibile, con le pratiche del vuoto, va di pari passo con la vanità. Nella vanità, infatti, non ci siamo, mentre nel narcisismo abbiamo una determinata postura. Sono poi d’accordo con Carmelo Bene, come con Eduardo, quando chiedevano di essere ignorati dal ministero. Avevano ragione. Anch’io odio tutto ciò che può insegnare. “Odio gli insegnanti”, come direbbe Carmelo Bene.

Eppure, ancor di più in questo periodo, tutti chiedono di essere sostenuti dalle istituzioni.

Supponiamo che esistano gli artisti, penso che intervengano su un campo culturale che agita, difende e trasforma le società. Un campo sempre in rapporto con le istituzioni, ma che più propriamente non deve entrarci nelle istituzioni, quanto articolare e disarticolare questo rapporto. Il rischio è di esserne assorbiti o al contrario di non poterci più trattare. Ma esiste uno spazio di articolazione di questo rapporto, Carmelo Bene ne era consapevole. Vorrei che rispetto agli artisti, le istituzioni volgessero il loro sguardo lasciando la possibilità di operare liberamente mettendoci nelle condizioni di dedicarci pienamente al nostro lavoro.

Da poeta e da napoletano, mi hai già spiegato quanto è vivo il tuo rapporto con l’aldilà. Ma a soli 20 anni già pensi anche alla tua di morte?

L’ho già avuta molto vicina qualche anno fa con un incidente e l’unica cosa di cui mi sono lamentano è che non fosse arrivata. Non vuol dire che la desideri, ma che quando arriverà la accoglierò come sosteneva Michel De Montaigne: “Voglio che la morte mi colga mentre pianto i miei cavoli, per niente preoccupato per lei e meno ancora del mio orto imperfetto”. Così anch’io, rispetto alla morte, sono qui a piantare i miei cavoli e vivrò finché potrò. Non voglio immaginarla, in qualche modo ci entrerò. Anzi, per usare un termine di Gabriele Galloni “sarà la luce in cui cadrò” e una volta che sarò lì niente più dipenderà da me.