Carlo Petrini, fondatore di Slow food, diceva che il cibo è un diritto, non un privilegio. E che non si può parlare di cibo senza parlare di terra, di lavoro, di cultura e di giustizia. Parole d’impatto che hanno ispirato il movimento, ma anche un cambiamento sociale e politico. Principi che hanno alimentato chef, ristoratori, agricoltori, avidi consumatori consapevoli, e persino istituzioni governative, poche, ma ci sono, a cercare proprio nell’arte culinaria una via per portare avanti una rivoluzione, per smuovere un’intera industria volta sempre più al profitto individuale e meno alla coscienza collettiva.

Di esempi ne abbiamo. Il caso più celebre riguarda il Brasile. A Belo Horizonte, infatti, negli anni Novanta l’amministrazione comunale ha lanciato l’iniziativa Popular Restaurant (Ristoranti del Popolo), hub gastronomici che proponevano, pasti accessibili, sani, preparati con ingredienti locali, e quindi sostenibili a tutti i residenti in difficoltà economiche. Per sostenere le aziende locali, il comune di Belo Horizonte acquistava i vari ingredienti da aziende agricole locali, prevalentemente a conduzione famigliare, a prezzi sovvenzionati.

Ora cosa succede, però, se questo concetto di inclusività viene trasferito nella ristorazione alta, ovvero quella che conosciamo come fine dining? La risposta arriva dagli Stati Uniti, esattamente nel cuore dell’East Village a New York dove Mark Bittman, già editorialista del New York Times (chi almeno una volta non ha letto o sperimentato una sua ricetta pubblicata sulla rubrica The Minimalist), attivista nella difesa della giustizia alimentare, sostenitore dinamico di una ristorazione più equa, all’eta di 70 anni ha deciso di lanciarsi in un progetto radicale. Il 17 settembre, infatti, ha aperto le porte di The Community Kitchen, un ristorante no-profit che offre un’esperienza di fine dining a prezzi accessibili.

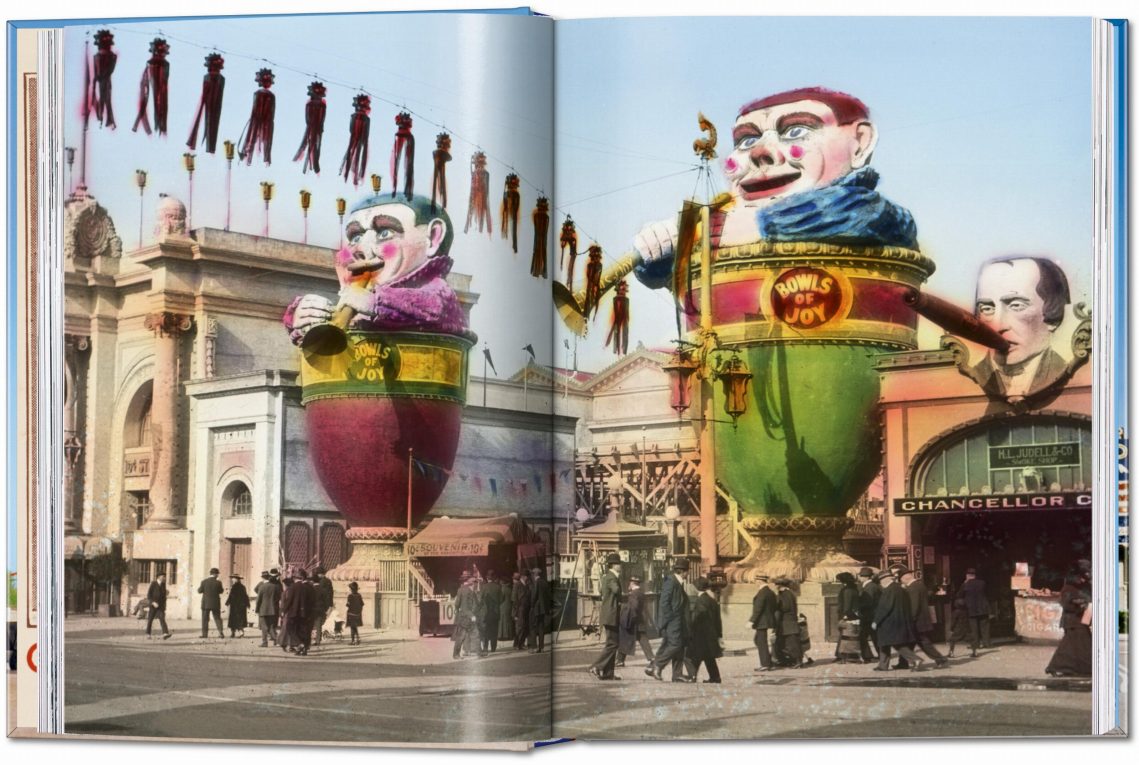

Foto cortesia

La formula è semplice: un menu degustazione di nove portate a tre prezzi fissi: 15, 45 e 125 dollari. Il cliente sceglie quanto può o vuole pagare. L’obiettivo dietro a questo ambizioso progetto, infatti, è quello di cambiare la narrativa che ruota attorno all’industria del fine dining e permettere a chiunque, indipendentemente da genere, etnia e reddito, di farne esperienza. «L’intenzione è quella di creare un modello di ristorazione a vantaggio delle persone invece che a scopo di lucro», ci racconta. «Volevo creare un modello basato sull’idea che il diritto al buon cibo è universale e che buon cibo significa materie prime di qualità, lavoratori agricoli trattati bene lungo tutta la filiera alimentare e accessibilità. Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di far capire allo Stato che il benessere è un diritto di tutti, compreso l’accesso al buon cibo. E questo porterebbe a un sistema alimentare e una società molto diversi da quelli attuali».

Ad accompagnarlo in questa avventura ci sono Rae Gomes, direttrice esecutiva, fondatice e direttrice di Cultivating Justice LLC, co-fondatrice del Central Brooklyn Food Cooperative, e membro dell’Urban Design Forum con particolare attenzione alla Food Equity e la chef Mavis-Jay Sanders, vincitrice del James Beard Award, riconoscimento che viene assegnati a chef, ristoratori, autori e giornalisti che si sono distintiti, negli Stati Uniti, in ambito gastronomico, e attivista che opera all’intersezione tra cibo e giustizia sociale, membro del comitato culinario di God’s Love We Deliver, del Black Farmer Fund e co-fondatrice della Coalition for Sustainable Aquaculture.

«Compriamo dagli stessi fornitori di ristoranti Michelin, un nome che ti faccio è quello di Jean-Georges Vongerichten», spiega Mavis. «I prodotti arrivano dal mercato biologico del Tri-State, trasportati (all’inizio) con le borse dell’Ikea e oggi con un carrello. Le verdure vengono da fattorie locali e sostenibili come Willow Wisp, Blackyard Farm, Rice and Root Farm, Will Moss Family Farm e Triple J, molte delle quali sono gestite da persone di colore, realtà agricole spesso invisibili nei circuiti mainstream. «Compriamo quello che c’è. Anche solo per evitare che vada sprecato».

Foto cortesia

Il menu, principalmente a base vegetale, cambia in base a ciò che la terra offre. Una portata può ruotare intorno a un pomodoro in tre declinazioni, o al mais in tre consistenze. «Il sistema alimentare», ci dice Rae Gomes, «è sempre stato segregato, È sempre stato guidato dal profitto e fondamentalmente ha determinato chi dovesse avere accesso a quali tipi di cibo. Ed è molto chiaro che, a seconda della comunità in cui vivi, sarà determinato l’accesso a quali tipi di cibo avrai. Tutte le statistiche sulla salute pubblica mostrano che le comunità di colore, in particolare, hanno un tasso di mortalità più basso, ma anche maggiori problemi di salute, legati anche a una alimentazione basata sulla scarsità nutritiva. Tuttavia, l’etica della cucina comunitaria dovrebbe sostenere che tutto il cibo di buona qualità dovrebbe essere accessibile a tutte le persone in ogni momento».

Non è un caso che il trio abbia scelto la sede del ristorante proprio nell’East Village, da sempre teatro di movimenti culturali, musicali, artistici, dalle band punk degli anni Settanta ai poeti della Beat Generation, dagli squat anarchici agli spazi collettivi artistici. Sono stati luoghi dove si costruiva, appunto, comunità, dove la cultura era inclusiva, anticonvenzionale. The Community Kitchen si inserisce in questa tradizione portandola avanti con una precisa missione: prendersi cura non solo del piatto ma della persona, dell’origine del cibo, del lavoratore agricolo, della comunità che lega terra, culture, identità. L’accessibilità, qui, ha un valore che va ben oltre le possibilità economiche. Significa garantire che le persone marginalizzate (nere, latine, povere) trovino non solo cibo, ma buon cibo. Significa usare filiere che valorizzino agricoltori spesso esclusi, prodotti locali, stagionali. Significa cucine che non impongono una distanza culturale tra chi cucina e chi mangia. Si tratta di un modello, di un esempio che riflette una critica profonda al sistema alimentare commerciale, che ormai sempre più spesso premia quantità, omogeneità, profitto a scapito di biodiversità, rispetto ambientale e ovviamente equità.

Bittman sottolinea: «Negli Stati Uniti ci sono programmi che più o meno garantiscono che le persone non soffrano la fame. Sono imperfetti, ma cercano di assicurare che tutti abbiano qualcosa da mangiare. Tuttavia, non c’è alcuna garanzia che le persone mangino bene. E non c’è alcuna dichiarazione d’intenti. Non c’è alcuna politica che affermi che le persone debbano mangiare in modo sano ed equilibrato, così come non c’è alcuna politica che protegga il benessere alimentare di ogni cittadino. Se tali programmi partissero proprio da questo principio, ossia proteggere e assicurare il benessere di ogni individuo, sarebbero rivoluzionari, poiché costruirebbero le fondamenta per una società più giusta ed equa. The Community Kitchen nasce proprio da questi principi. È un esperimento sociale, che vuole dare vita a un movimento sociale».

Un’iniziativa ambiziosa, che aspira a creare un impatto globale. «Spero che abbia un eco mondiale. Soprattutto in termini di accessibilità, inclusività e sostenibilità alimentare. Stiamo cercando di dimostrare che è fattibile, nobile e che altre persone lo dovrebbero fare».

Ritornando, quindi al nostro Carlo Petrini, scegliere cosa mangiare è una scelta politica, può sostenere o contrastare sistemi ingiusti. Cambiare la percezione del cibo, può trasformare le persone e i sistemi di potere. Un’utopia? Il tempo lo rivelerà.