Cavriago, ovvero – come cantavano gli Offlaga Disco Pax – “novemila anime alle porte di Reggio Emilia”, “piccola Pietroburgo” italiana. Fede socialista, percentuali bulgare per il PCI. Praticamente enclave sovietica nella Pianura Padana nel Novecento, simbolo dell’Emilia rossa per il secolo breve. Là, dove il comunismo sostituiva la religione, rimane tutt’ora un busto di Lenin donato dai russi nel 1970 in segno di riconoscenza, messo al centro della piazza del paese, Piazza Lenin appunto. Le hanno dedicato canzoni, reportage, documentari. Prima e dopo la caduta del Muro e delle grandi ideologie. Anche adesso, che la sinistra è in crisi e tutto è cambiato persino da quelle parti, qualcosa che non è solo iconografia resiste. A gennaio 2020, per dire, si diceva che per la prima volta dal dopoguerra avrebbe vinto la destra; sappiamo com’è finita.

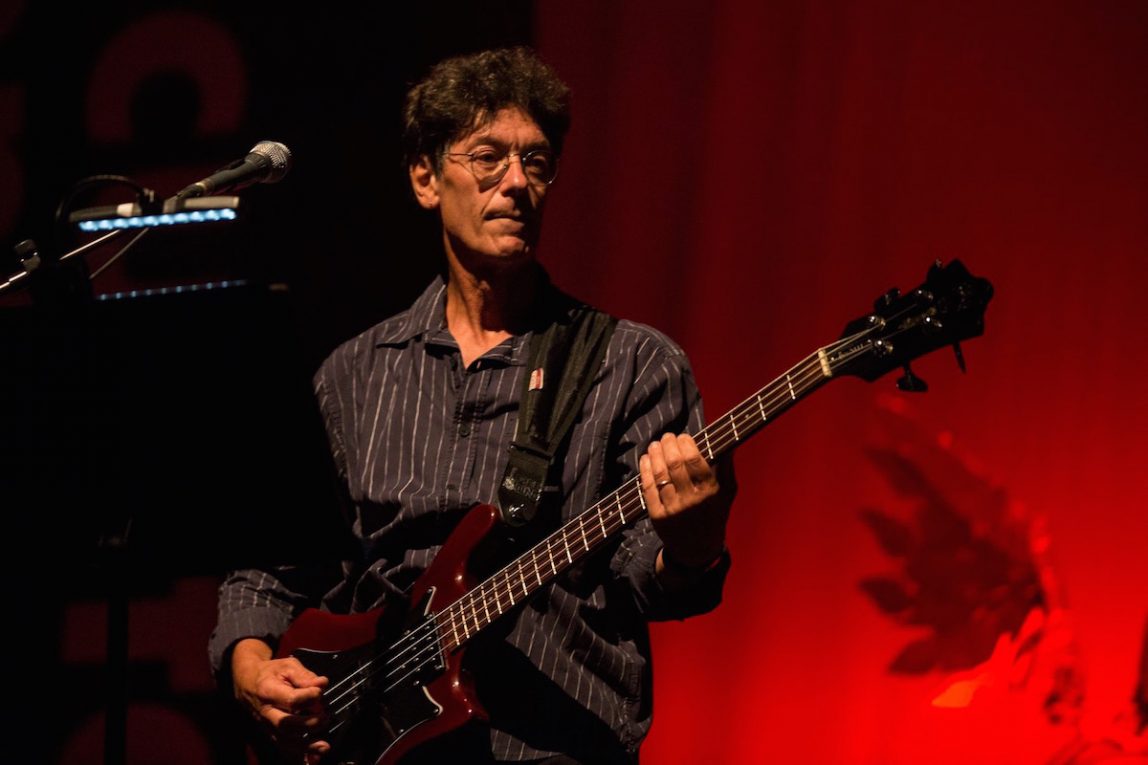

E in ogni caso «bisogna continuare a tenere a mente ciò che è stato». Parola di Massimo Zamboni, uno dei figli più famosi di quelle zone. L’ex chitarrista dei CCCP e dei C.S.I., da tempo solista e in perenne andirivieni artistico e umano con la Mongolia, ha infatti pubblicato La trionferà (Einaudi), un libro in cui racconta una Cavriago a metà fra i campi e Mosca. Dentro, i suoi ricordi – classe ’57, lui – vissuti in prima persona come pure i documenti di archivio, le curiosità, i personaggi che hanno segnato quell’esperienza. Ma non c’è un vero protagonista che non sia la collettività tutta, il paese, l’ideale che ha unito la sua gente. «E per me resta una storia straordinaria», dice lui. «Con tanto da insegnare ai posteri».

Quindi, da tramandare.

Ho scritto questo libro perché ogni tanto occorre ricapitolare, capire da dove si è partiti. E poi per presentare la vicenda agli altri. A chi vive in quelle stesse terre, che nell’ultimo anno e mezzo sembra essersi giocoforza astratto dalla realtà, tendendo a dimenticarsi ciò che è accaduto prima. E a chi non sa nulla di cosa è successo lì nel Novecento, magari per motivi anagrafici, più spesso di provenienza.

Per scrivere hai cercato negli archivi, come ti sei regolato?

Sì, col Novecento non è difficile, visto che oltre degli archivi puoi anche consultare anziani che ricordano altri dettagli. Certo è stato un lavoro lungo. La disposizione delle parole nel testo così come la scelta di quali fatti raccontare e quali no è arbitraria. A volte mi sono lasciato ispirare: vivo ancora in queste terre, e mentre le giro mi capita spesso di notare qualcosa che merita di essere approfondito, riscoperto; allora lo studio. Di un processo, ne vediamo solo il risultato finale, come la punta dell’iceberg: ma dietro a ogni monumento, per dire, c’è sempre una storia, un mondo alla base, un tessuto a cui appartiene. Però in questo racconto non c’è niente di finzione, di romanzato. Detesto i romanzi.

Perché?

Credo abbiano esaurito il loro ciclo nel Novecento nonostante ci siano scrittori eccellenti in giro e – come autore – non mi piace decidere il destino delle persone a cui dovrei dare vita. Preferisco raccontare quello che è successo davvero, ai miei personaggi.

Appunto, i personaggi: qualcuno emerge di più sugli altri, a un certo punto del racconto arrivi anche tu; però la vera protagonista del libro è la comunità, Cavriago. Che significa?

Volevo restituire l’immagine di una comunità in cui era più importante la dimensione collettiva, la cosa pubblica, dell’individualità. Un regista ha chiamato gli abitanti del posto “formiche”, a mo’ di elogio, e ha ragione. Si viveva davvero così, in Emilia nel Novecento.

E quell’Emilia, all’inizio del libro, dici di volerla “cantare” per “costruire non una memoria, ma un’epica della memoria”. Che intendi?

L’epica è il cammino di un popolo, le sue imprese. Da sempre è così, a partire dalle grandi del passato, compresa quella omerica, fino a questa. Perché anche in Emilia c’erano un popolo, delle gesta, persino dei nemici. Come in tutte le narrazioni che si rispettino, insomma.

Però finora mi hai parlato di Emilia, mentre nel libro ti concentri soprattutto su Cavriago.

Cavriago forse perché nei posti piccoli è più facile avere uno sguardo dall’altro, vedere i dettagli. Reggio Emilia di per sé è più grande, quindi più complessa. A Cavriago tutto era più netto.

Gli schieramenti erano elementari insomma.

Esatto. E credimi che c’erano, eccome. Non esisteva il cattocomunismo, né quella commistione à la Don Camillo e Peppone. O stavi da una parte, o stavi dall’altra. La comunità a maggioranza comunista era comunque divisa, percorsa da odi ferocissimi.

Che poi, tra l’altro, dici che questa era una terra di “indole impulsiva e indisponibile alla sottomissione” già dai tempi di Napoleone.

Non saprei dirti perché, ma è sempre stata poco docile. Con gente operosa, difficile da assoggettare, che ha voglia di prendere in mano il proprio destino, la propria vita. I suoi abitanti sono stati i primi in Italia a scegliere la Repubblica, spodestando il duca d’Este ai tempi della rivoluzione francese. Anche ai tempi del fascismo, che all’inizio fu affrontato con colpevole (parlo col senno di poi) leggerezza dai comunisti, questa terra fu una sorta di bozzolo resistente, con abitanti condannati all’esilio, perseguitati, fuggiti in Francia. Le prima istanze sociali e socialiste erano arrivate alla fine dell’Ottocento, proclamando un futuro di redenzione per le classi lavoratrici, contadine. E avevano fatto breccia. Pensa che all’inizio andavano a braccetto con la parte religiosa della società; solo dopo si sono legate a quella civile.

Sostituendo, di fatto, la fede religiosa con quella nel comunismo.

Alle elezioni del ’48 al posto del crocifisso nelle case c’era l’immagine di Garibaldi, simbolo del Fronte Popolare.

E questo dice tutto.

L’esistenza quotidiana, qui, era uno slancio di fede: dedicare tutta la propria vita privata, pubblica, lavorativa e da dopolavoro al comunismo. Per rendere il mondo comunista. Si stava insieme, era un totale sporcarsi l’uno con l’altro, un totale stare insieme in ogni momento. Oggi non credo sarebbe sopportabile, abituati come siamo alla solitudine. Poi, nelle scelte, entrava il fattore antropologico: a volte eri comunista perché lo era la tua famiglia, perché lo erano tutti intorno a te, perché qui era naturale come il crescere delle foglie. Vanno precisate due cose, però.

Ovvero?

L’ideologia comunista, in Emilia, si è adattata al contesto. Lo sapeva anche lo stesso Togliatti: il nostro segreto è stato l’alleanza col ceto medio, in cui c’erano tutti, piccoli borghesi e intellettuali compresi. Tutti quelli che, insomma, non erano i grandi speculatori. E quest’unione ha definito il tessuto della nostra regione. Poi bisogna ammettere che l’egemonia culturale del PCI era minore di quanto fossimo disposti a dirci allora: l’influenza angloamericana si sentiva, altroché. Colpisce, comunque, come Cavriago abbia aderito al Novecento e al cammino delle sue ideologie dall’inizio, spesso attraverso gente che non era mai stata neanche a Reggio Emilia. Figurarsi in Russia. Eppure erano informatissimi, in contatto coi sovietici.

Erano “cittadini del mondo”.

Sapevano quello che succedeva ovunque, è incredibile. Questo ci dovrebbe far riflettere. Io ho tutti i mezzi per esserlo davvero, cittadino del mondo. Invece, subisco l’isolamento quotidiano. Ma non quello del virus, quello della vita in sé. Come un orso ferito, che sale in alto in montagna per sopravvivere, si isola. A Cavriago vivevano in mezzo al mondo, seguivano ogni evento dalla Guerra di Corea al Vietnam.

La copertina di ‘La trionferà’

La statua di Lenin, in tutto ciò, che rappresenta?

Sta ancora in piedi, ancora in piazza. Ho sentito che in paese lo chiamano “lo zio” (ride). Ma quel busto rappresenta qualcosa di più della dottrina stessa: la passione, il voler avere il mondo nelle proprie mani, il voler essere del mondo; l’esigere un progresso egalitario per tutti. Al di là di ciò che è stato Lenin per davvero. E questo riguarda l’Emilia, non solo Cavriago. Parliamo di una terra che si muoveva all’unisono, su questi temi.

Utopia socialista?

Macché. Nessuno pensava alle utopie: in mezzo ai sogni c’era quella concretezza emiliana che gli ha fatto costruire da soli i cinema, le banche, le farmacie. La medicina doveva arrivare al popolo, non alle grandi casa farmaceutiche. Ed era tutto municipale, credimi. Con una partecipazione elettorale altissima. Ho letto che una volta i votanti raggiunsero il 104% degli aventi diritto (ride).

Tu ti sei iscritto alla Federazione Giovanile Comunista Italiana a 17 anni.

Contro tutto e tutti, dopo un braccio di ferro lunghissimo e doloroso con la mia famiglia, che invece la pensava diversamente.

Autodeterminazione? O il contesto ti ha comunque influenzato?

Ho aderito perché non sopportavo quella parte di borghesia avida e corrotta che passa la vita ad accumulare. Per me è un modo spregevole di trascorrere l’esistenza. E lo penso tutt’ora. Ma anche la mia musica sarebbe stata diversa, non fossi nato qui. I CCCP erano una dichiarazione di guerra, a una decina di chilometri da Reggio Emilia non sarebbero stati gli stessi.

Tu, insieme alla tua terra, come sei cambiato in questi anni?

Da ragazzino ero più suscettibile, per natura, a ciò che è urlato. Col tempo ho capito che la cultura americana, che amo fino agli anni ’50, non è la mia. E, anzi, è ormai cultura morta. Gran parte dell’Occidente è al capolinea in realtà. Non emana stimoli da anni, eppure cerca comunque di affermarsi. Ora gli stimoli sono levantini, asiatici, latini, mediterranei. Non certo anglosassoni.

Anche l’epopea di Cavriago è arrivata al capolinea, però.

Ricordo ancora l’attimo: Capodanno 1991. Emblematico. L’internazionale che suona in sottofondo, noi che facciamo volare una bandiera rossa fino a farla sparire nel cielo notturno. Non c’è niente da spiegare. Eravamo tutti scossi, ciascuno interpretando la fine di quel mondo a modo suo.

Tu disoccupato, tua moglie licenziata. Vi dite: “Qualcosa ci inventeremo”.

E tutti vivevamo con la stessa incertezza il futuro. Ma non è detto che quegli ideali siano andati via per sempre: magari attecchiranno in altri luoghi, in altri momenti; sicuramente, senza di noi.

A noi cosa resta?

Ripeto che questo non è un libro nostalgico: non voglio illudermi di tornare al passato. L’Emilia è ancora una terra colta, accogliente, civile, tollerante più della media. Lo spirito del tempo è rimasto. Non intatto, ma è rimasto.

E che ci insegna, il Novecento di Cavriago?

Che si può anche non vivere in maniera passiva. Che il mondo è grande e il nostro sguardo può abbracciarlo. E che si può considerare causa propria ciò che è causa di popoli lontanissimi. Questa cognizione si è persa del tutto, oggi, se ci pensi.

E dire che siamo nell’epoca dell’iper-connessione.

Ci scambiamo miliardi di informazioni ma viviamo tutti in un piccolo mondo a sé stante. È chiaro: La trionferà, già dal titolo, è pieno di illusioni. Ma quanta illusione c’è nelle nostre vite? Di quanta ne abbiamo bisogno per sopravvivere? Con 2 mila follower su Facebook ci sentiamo al centro del mondo, ed è una cosa più patetica che ridicola. Crediamo di conoscere il tutto perché abbiamo Google Earth, ma abbiamo paura di sporcarci le scarpe, di abbracciarci, di vivere insieme. E non mi riferisco al Covid, che è incidente di percorso, ma alla situazione precedente. La Terra non è Google: è sudore, fatica, sporco, cattiveria, amore. E Cavriago era ciò, e questo ci lascia.

Cito da La trionferà: “Il contadino è più vicino alle stelle che allo Stato”.

Per metà del mio tempo faccio ancora il contadino, e sì: mi relaziono più con le stelle che con lo Stato. Lo Stato è un’entità che mi contiene, le stelle sono la mia guida. Cavriago era un comune di campagna, prima di contadini e poi di operai, ma non ha perso il legame con la terra, la “voglia” di terra. Neanche adesso. E io mi sento molto simile a questa terra, quando la osservo dalla finestra. Nonché, un privilegiato. Perché non percepisco distacco: solo appartenenza.