«Hai veramente un atteggiamento punk!». Facce sgomente e un lungo silenzio. Poi domando: «Sapete di cosa sto parlando?». Nessuna risposta. È quanto mi è accaduto in una scuola superiore milanese: su ventuno studenti tra i 16 e i 17 anni, nemmeno uno ha saputo spiegarmi a cosa mi riferissi. Così, oltre a sentirmi irrimediabilmente vecchio, ho deciso di rivolgermi a chi quel movimento lo ha vissuto in prima persona. Anzi, ne è sopravvissuto.

Marco Philopat, classe ’62, è uno dei più profondi conoscitori e animatori di una stagione segnata da slogan come “No future” e “Do it yourself” in cui la cultura e i costumi – nonché l’esistenza di tanti ragazzi – venne scosse dalle fondamenta. Nel 1977, anno in cui i Sex Pistols pubblicavano God Save the Queen, si avvicina a una musica rozza, rumorosa che invitava alla ribellione, nel ’79 con il gruppo HCN partecipa alla prima ondata italiana e nel 1982 fonda a Milano il locale Virus, in grado di coinvolgere per l’inaugurazione chiamata “Offensiva di Primavera” ben 50 gruppi musicali e quasi 3 mila punk da tutta Italia.

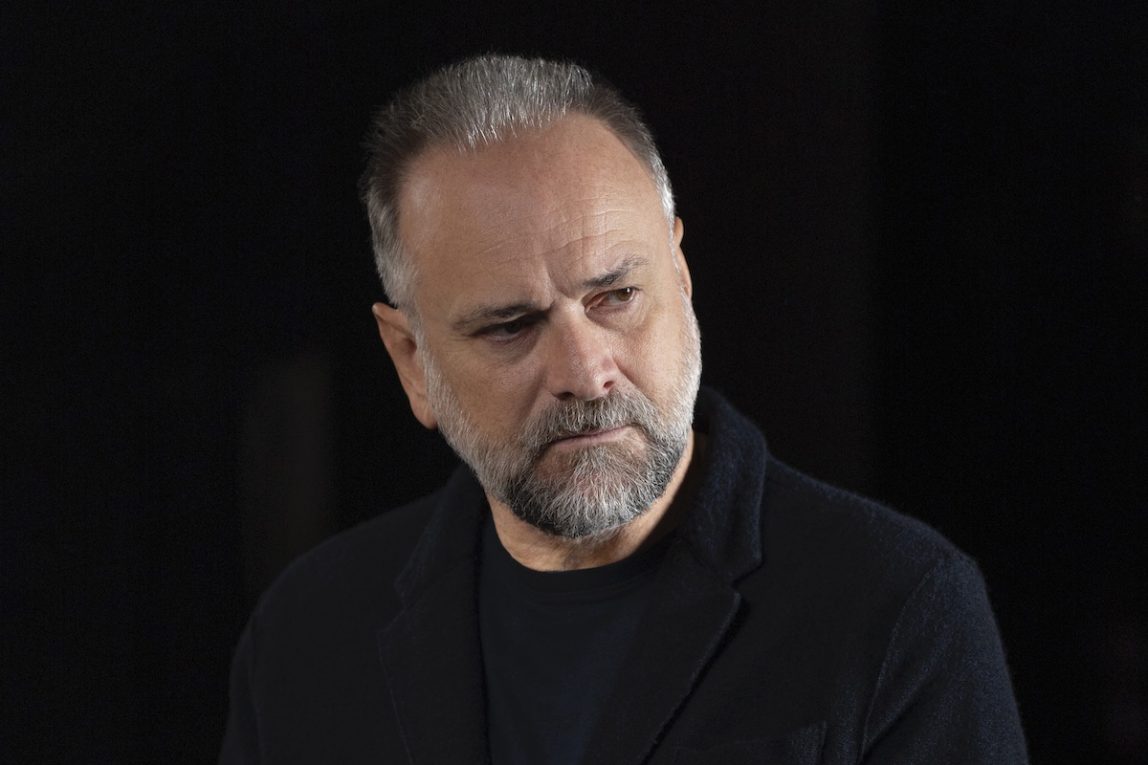

Oggi Philopat è un signore di 58 anni, spilungone e scarmigliato come al solito, che mi accoglie nell’Agenzia X fondata dopo aver intrapreso l’attività di editore e di scrittore. A lui si deve, infatti, il primo libro nel 1997 in cui viene raccontata l’epopea punk. Si intitola Costretti a sanguinare e, nonostante le scarse aspettative, vendette subito 100 mila copie e da allora ne macina mille all’anno.

A 20 anni era talmente radicale che rischiò il linciaggio per aver contestato un gruppo simbolo come i CCCP che si stava esibendo al Leoncavallo. Gli lanciò contro verdura e prese in testa con una cipolla marcia Giovanni Lindo Ferretti, reo di aver chiesto un milione di lire per esibirsi. Passati tanti anni, però, non si è ancora pentito: «Sono contento, lui ha usato il punk per avere successo».

Poi il flagello dell’eroina negli anni ’80 ha falcidiato una generazione («su 30 miei compagni di classe ne sono sopravvissuti 10»). Così comincia una seconda vita: dalle riflessioni su una storia di (auto)distruzione che nessuno aveva il coraggio di raccontare. È tutto contenuto nei suoi libri scritti “come se pogassi”. Philopat, abituato a condividere dai tempi dei centri sociali, nella sede di via Atto Vannucci promuove ancora la controcultura restando sempre un passo avanti nella visione dei movimenti sociali. Le pubblicazioni odierne coinvolgono tanti giovani e sono prive di pregiudizi. Non a caso, anche sul genere più di moda, sono i primi a uscire con un volume ragionato: «Abbiamo appena pubblicato Trap. Storie distopiche di un futuro assente. Ci trovo delle analogie con il punk, in particolare per la volontà di farcela da soli a dispetto di tutti».

Cosa fa Marco Philopat attualmente?

Sono un editore. In realtà ho iniziato a scrivere per supportare la casa editrice per cui lavoro e in fondo è andata bene. Pubblichiamo un libro al mese sulle controculture, sul rapporto tra movimenti sociali, proteste, mobilitazioni, geopolitica, filosofia e sociologia. Anche poesia, infatti siamo diventati il punto di riferimento dell’ambiente della poetry slam.

Siete sempre un passo avanti dai tempi di Decoder, la rivista che per prima cominciò a trattare il tema dei computer e delle nuove tecnologie.

È talmente tanto che siamo sulla strada che percepiamo un po’ prima degli altri certe tendenze. Agenzia X è aperta a tutti, quindi c’è sempre un viavai di persone che portano influenze. Ma organizziamo anche il festival Slam X di poesia e musica, dove chiamiamo tutti i nostri amici e conoscenti artisti. E poi, ultimamente, un collettivo formato da nostri autori e autrici si sono cimentati, guidati da Nicola Del Corno (docente di storia alla Statale di Milano), nell’Edicola che non c’è, un progetto con il quale hanno raggruppato 50 anni di produzione underground milanese: fanzine, riviste, magazine, divisi per decennio.

Ti senti ancora un punk?

Il punk mi ha salvato la vita, quindi gli sono riconoscente. Sono cresciuto in un periodo in cui tanti miei coetanei finivano nella grande repressione-depressione, sia figli dei lavoratori che delle periferie, rappresentata dal ‘drago dell’eroina’. La mia classe di 30 ragazzi è rimasta in 10. Me la sono scampata andando a Londra in autostop e sono diventato punk. Per questo lo spirito rimane, anche se quella carica è stata sostituita dall’esperienza e dalla saggezza.

Recentemente, in una scuola superiore milanese mi è capitato di citare il punk e nessuno, su più di 20 studenti, sapeva minimamente cosa fosse. Come lo spiegheresti ai giovani di oggi dai 14 ai 20 anni?

Il punk aveva due slogan. Il primo era il ‘No future’ sparato in faccia agli adulti, come papà e mamma o i professori. Li scandalizzavi. Una rottura totale. O perché venivi da un pessimo rapporto con i genitori, oppure perché vivevi in una situazione disagiata a livello sociale e avevi bisogno di ribellarti, o perché ti portavi dentro un senso di inquietudine dovuto a una propensione artistica. Il secondo era apparentemente in contrasto, il ‘Do it yourself’, cioè ‘prova a farlo da solo’. Non sai suonare? Chi se ne frega, prendi in mano uno strumento, sali sul palco e qualcosa succederà. Si cominciava imparando I Wanna Be Your Dog degli Stooges e capivi che con quattro note potevi canalizzare la ribellione. Ma la rabbia da sola non basta. Come vediamo oggi, va a finire in una guerra tra poveri senza senso, con ondate razziste e xenofobe.

C’è una grande delusione che ti ha lasciato il punk?

Più che altro il ‘No future’ ci ha lasciato il segno. Almeno, a quei pochi che sono sopravvissuti come me. Ma delusioni no, perché non abbiamo mai avuto la prospettiva della rivoluzione grazie al punk. Non è mai spuntato il sol dell’avvenire, come per generazioni che ci avevano preceduto. Non c’era quell’ottimismo di cambiare la società che avevano i figli dei fiori, i fricchettoni e gli hippy. Quindi, quando ho iniziato a scrivere il mio primo libro, voleva solamente ricordare le gesta di quel periodo, perché pensavo che tutto sarebbe stato dimenticato. Invece bene o male la storia del punk è stata rivalutata. Infatti, mi stupisce che il mio libro, Costretti a sanguinare, abbia venduto 100 mila copie e ogni anno continui a macinarne mille. Forse, questo dimostra che un piccolo segno sulla timeline della storia l’abbiamo lasciato anche noi.

La trap si può considerare il nuovo punk?

Abbiamo appena pubblicato un libro sulla trap. Lo abbiamo dato in gestione a un ragazzo di 25 anni. Sul ‘No future’ deve ancora svilupparsi, il ‘Do it yourself’ invece lo vedo più aderente, con questi ragazzini che tentano di fare musica da soli, dal nulla, c’è un filo di continuità. Noi però rifiutavamo anche la famiglia, il sistema economico, non volevamo i soldi, la scuola, figuriamoci il lavoro. Fare carriera era considerata una malattia. Loro tutto ciò non ce l’hanno. C’è di mezzo la droga, però sui soldi fanno ironia per far incazzare i quarantenni. Dell’assenza di futuro c’è qualcosa, dai testi che sono distruttivi, alcuni loro idoli sono morti in circostanze tragiche come XXXTentacion, hanno sicuramente a che fare con il mito del nichilismo a tutti i costi come Sid Vicious e Ian Curtis, ma forse io sono troppo vecchio per giudicarli.

Una immagine dei tuoi 20 anni da punk?

Il concerto dei Clash in piazza Maggiore, con noi punk che inizialmente protestavamo fino a cinque minuti prima dell’inizio della musica e poi ci siamo trasferiti tutti sotto il palco a pogare. C’è sempre stata una contraddizione di fondo. In quel momento ho capito la nostra instabilità. Però non avevamo l’ambizione di sapere tutto della vita, come i compagni che avevano la verità in tasca. Col cazzo, noi eravamo fragili perché non avevamo studiato, ignoranti come capre, giovanissimi, figli di proletari o di gente espulsa dalla fabbrica. Mio padre è stato uno dei primi partita Iva. Queste situazioni avevano spinto tanti a rifiutare la società e a ritrovarsi per strada.

Uno dei maggiori problemi, come hai raccontato nei tuoi libri, è stata l’eroina. Tanto che lo slogan “Milano da bere” era stato distorto in “Milano da pere”.

Ha cominciato a falcidiare i ragazzi delle periferie che prima avevano il sogno della grande rivolta, di cambiare il mondo, di rivoluzionarlo. Poi è arrivata la repressione, con il rapimento di Moro. Io frequentavo una scuola dove c’era il 6 politico, lezioni tipo università, sembrava il paese dei balocchi e nell’arco di poco è cambiato tutto. Una disillusione che ha aperto la strada agli eroinomani. Anche il ‘No future’ stesso era questo: non ho più futuro, tanto vale provare la droga più forte che c’è e morire così. Scappato in autostop a Londra, con i capelli colorati, non ho più pensato all’eroina.

Qual è stato il momento più difficile?

A un certo punto il punk ha avuto una scissione. Una frangia si è politicizzato, ed io ero dentro a questa seguendo band come i Crass o i Dead Kennedys. Un po’ ovunque sono nate ramificazioni del punk politico che ha avuto terreno fertile in Italia perché c’erano tanti compagni o anarchici che avevano case occupate. Il Virus è nato per quello. Visto che c’erano molti nostri soci punk che si facevano le pere, il primo concerto lo abbiamo fatto contro l’eroina. Da un gruppo di 100 punk a Milano, 50 sono diventati politici e 50 sono morti in situazioni davvero tremende per droga.

Il Virus ha chiuso per questo motivo?

No, perché ci ha sgomberato la polizia nel 1984 visto che era diventato una cosa enorme. Infatti, subito dopo una massa di persone sono ricadute nella tossicodipendenza non avendo più un luogo in cui andare, per dormire o incontrarsi. Le ondate peggiori di eroina sono state nell’81 e nell’84, mentre l’apice nel 1987, quando i ‘vecchi’ tossici non hanno più retto. Poi è arrivata anche l’Aids e si è consumato uno periodo delirante.

Quando hai parlato di repressione-depressione legate all’eroina, sembra quasi che ne parli come se ci fosse dietro una strategia per liberarsi di quel movimento.

Ci sono diversi trattati che lo sostengono, ma in generale non credo alla dietrologia. I compagni più grandi di me hanno fatto saltare bar di notte a Milano, in particolare al Giambellino, per cercare di fermare la mafia che si creava intorno alla droga. Non credo sia stata pilotata, ma l’assenza di rivoluzione e la successiva repressione hanno creato un vuoto e alla polizia andava molto meglio che ci fossero balordi e spacciatori rispetto ai compagni. Stato e mafia sono collusi da sempre, mentre noi e quelli di sinistra eravamo un contropotere.

Come vivi nella Milano rilanciata dall’Expo 2015?

Non credo che la rinascita di Milano sia merito di quell’evento, ma del sindaco Pisapia. Dopo 20 anni di Berlusconi e fascio-leghisti non se ne poteva più. Milano ha sempre avuto una natura di accoglienza, ha accettato la diversità e l’ha messa al lavoro. In quegli anni invece era snaturata. Pisapia, in particolare, è riuscito a estromettere la mafia dei palazzinari dal Comune. Ligresti su tutti, che era l’uomo ombra che governava al posto del sindaco. Non si poteva neanche nominare. Alla fine, è crollato un muro di carta, ma la città ribolliva da tempo, con il Salone del Mobile che andava sempre meglio. Anche Sala è in continuità, anche se ha perso la spinta iniziale.

Eppure, un po’ in tutta Italia dilaga la Lega di Salvini. Come te lo spieghi?

Mancando un sogno, una utopia, una prospettiva, è chiaro che le persone che hanno meno stimoli culturali, intellettuali e formativi, cercano un appiglio dove possono trovarlo. Quello più semplice è l’uomo solo al comando. In questa fase la situazione sembra più cruenta, perché è un mondo che sembra stia andando alla deriva, ma in realtà le diseguaglianze dal 2008 in avanti sono diminuite. Una volta tra il primo e il terzo mondo c’era un divario enorme. Adesso la fame non è più un problema come una volta, così come l’istruzione, però noi occidentali siamo quelli che hanno più da perdere visto il tenore di vita altissimo che vogliamo mantenere. La decrescita non va a genio a tanti, per cui l’appello degli uomini forti ha il suo fascino. E poi c’è la questione di genere, che è la vera spinta di questi anni al cambiamento.

In che senso?

Sai quanti amici ho che sono in crisi perché sono le loro donne a lavorare e mantenere la famiglia? Anche questo l’uomo forte tende a difendere. Le spinte sono dalla periferia al centro, dal terzo mondo al primo mondo e dalle donne verso gli uomini. Io sono nato in una famiglia di donne, con due sorelle e mia madre, con un padre che non c’era mai. Per questo ho sempre pensato che le donne siano meglio degli uomini. Anche con amici da 40 anni non riesco ad arrivare a un livello di comunicazione così approfondito. L’uomo fa fatica a comunicare sé stesso, a lasciarsi andare, mentre le donne sono abituate. Così, confrontandoti con loro nell’intimo, capisci le tue problematiche che generano più violenza e puoi evitarle.

Sul tuo stile di scrittura, una volta hai detto che “poghi con le parole”. Che significa?

Ho un rapporto un po’ aggressivo con la tastiera del computer. Scrivo e riscrivo, a volte mi gaso ascoltando un po’ di musica, ritorno, cammino avanti e indietro poi mi butto giù. Ho bisogno di un conflitto per riuscire a scrivere bene. Un atteggiamento rimasto dal punk.

Costretti a sanguinare è stato il libro della svolta. Ti senti finalmente uno scrittore?

È il primo, pubblicato in poche copie ma in due-tre mesi è esplosa una bomba. Alla prima presentazione c’erano 1500 persone, non ci volevo credere. Poi ha venduto 100 mila copie. Sono allievo di Nanni Balestrini, un grande maestro, quindi scrivo in maniera un po’ assurda e sono abituato a sperimentare. Lavorando in una casa editrice, ho capito cosa succede a chi si monta la testa e si fa prendere dalle sirene dello spettacolo, per cui ho evitato.

Mai avuto la tentazione di fare l’opinionista?

Capisco che può essere gratificante vedersi riconosciuto per strada, non mi dispiacerebbe, forse se avessi seguito quel percorso non avrei più avuto problemi di soldi, ma nel contempo sarebbe stata una rottura di coglioni incredibile. Su tutti mi ha illuminato Gianfranco Manfredi, grande artista e amico che ha fatto questa strada. In fin dei conti, non riesci più a vivere. Non tanto perché non hai più privacy, ma perché ti abitui al tenore alto e per mantenerlo devi fare per forza qualcosa che mantenga quel successo. Quindi se non riesci vai in crisi totale, il declino è immediato, tornano gli incubi, le pazzie, le droghe un’altra volta. Non fa per me. Il punk anche in questo mi è tornato utile, con la sua critica alla società dello spettacolo.

Forse il cinema sarebbe più adeguato a riadattare le storie che racconti.

Ecco, questo è per ora un rammarico. In decine mi hanno chiesto di fare un film dai miei libri, ma per una cosa o per l’altra non sono riusciti. Sono interessati però non trovano i soldi per realizzarlo. Ciclicamente dei registi mi chiedono di Costretti a sanguinare e La banda Bellini. Mi piacerebbe, perché amo molto il cinema, pellicole come Apocalypse Now e Blade Runner. Il primo perché noi ci sentivamo come Kurtz, fuori dal mondo e contro le istituzioni. Il secondo per la figura del mutante, anche quella fuori dalla dimensione sociale accettata.

In letteratura?

William Burroughs, per il tipo di scrittura e Nanni Balestrini. A Nanni devo molto, è stato lui a spingermi a scrivere. Stiamo scrivendo un libro su di lui. Quando lavorava a I furiosi gli sono stato a fianco, utilissimo per trovare il ritmo necessario. Vedevo come riadattava le interviste. Tutti i nostri volumi sono trascrizioni dell’orale. Dalla sbobinata della registrazione a un oggetto narrativo.

Della famosa cipolla in testa a Giovanni Lindo Ferretti ti chiedono spesso. Nessun pentimento?

No, figurati. Sono contento di averlo fatto. Eravamo incazzati come le iene, non volevamo che il punk diventasse una cosa così commerciale. Già allora era alieno al nostro ambiente. La prima volta che l’ho incontrato, al Virus, era Capodanno e i CCCP erano all’inizio della loro carriera. Noi giovanissimi e fuori perché era festa. Lui si è arrabbiato perché non stavamo attenti ai suoni del mixer, cosa che a noi non fotteva nulla. Se la menava e già voleva essere una star. Avevo individuato il personaggio. Non penso ci sia stato un cambiamento in lui. La gente che lo ascoltava credeva fosse farina del suo sacco, in realtà è il mondo del punk che lo ha aiutato e lui faceva il provocatore come tutti noi. Solo che provocava per avere successo. Una volta ottenuto, chissà che cazzo gli è passato per la testa. Si sente un guru, ma sparava cazzate allora e le spara adesso.

Nessun fastidio sentirlo parlare di Papa Benedetto XVI o vederlo al fianco di Giorgia Meloni?

Io sono stato coerente. Ma anche lui. Per quanto mi riguarda sono una persona fragile, come lo ero da ragazzo punk, però cerco sempre di stare dalla parte dei poveracci, dei teppisti, di quelli che fanno casino. Questo mi ha insegnato il punk. Come nella canzone Rudie Can’t Fail dei Clash, che è il mio manifesto, dove si parla di un ragazzo che spacca la vetrina ma è solamente un po’ ubriaco e viene dalla periferie, non va certo messo in galera. Rudie non sbaglia mai.

In musica c’è qualcuno che apprezzi oggi?

Fra rap e trap di periferia mi piacciono in molti. Sfera Ebbasta mi ha sempre fatto schifo, ma Ghali lo apprezzo dagli inizi. Mike Lennon mi piace parecchio. Anche se non ho molto tempo di seguire la musica come una volta. Sono contento per l’esplosione di Billie Eilish, perché già dai primi pezzi avevo capito che sarebbe arrivata in alto. È un mio piccolo vanto, evidentemente ci capisco ancora qualcosa. Ora leggo come un forsennato e scrivo, questa è la mia vera professione.