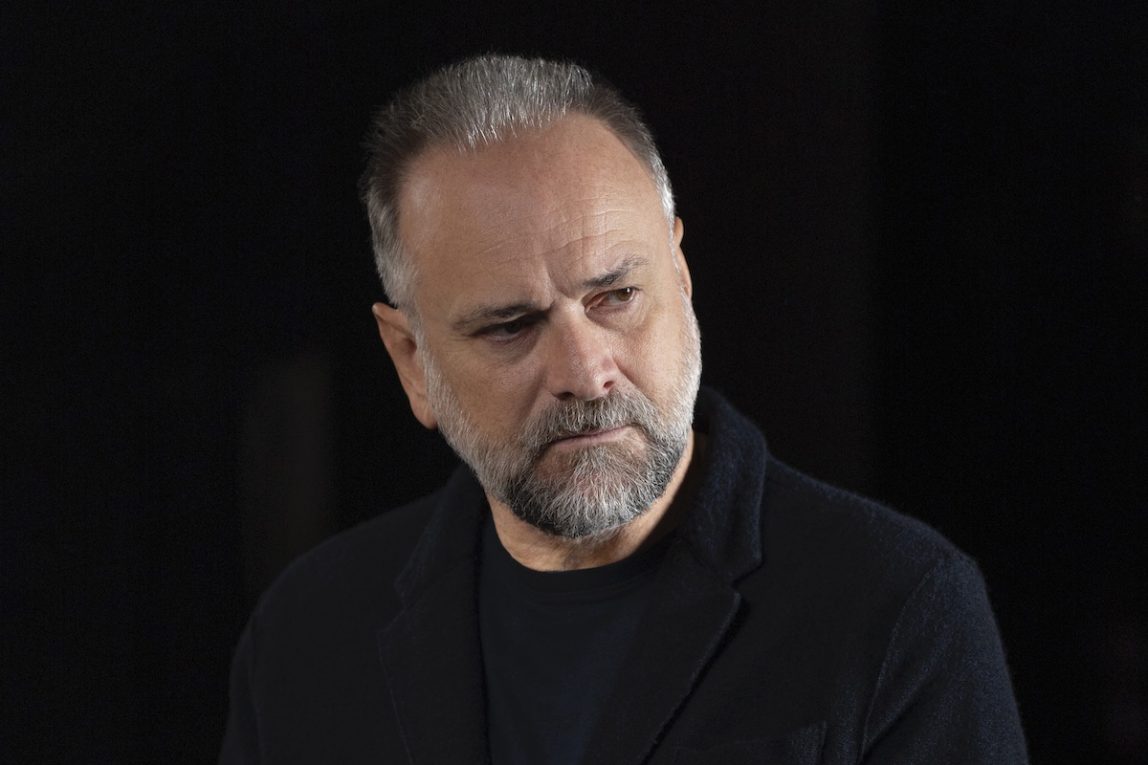

Hua Hsu è un critico culturale, giornalista, musicofilo ex critico musicale oggi staff writer del New Yorker (con cui collabora dal 2014) e docente di letteratura al Bard College di New York. Il suo secondo libro Stay True (in Italia grazie a NR Edizioni con traduzione di Sara Marzullo) ha vinto il premio Pulitzer 2023 nella categoria memoir dopo aver conquistato il National Book Critics Circle Award nel 2022 segnando dunque anche con riconoscimenti di eccezionale prestigio una tappa letteraria importante in quel microcosmo interno al regno dei memoir che potremmo più specificamente definire memoir di argomento musicale.

Stay True è una storia di formazione costruita attraverso l’intreccio di musica e amicizia. Siamo negli anni ’90 quando Hua, di origini taiwanesi incontra Ken, nippo-americano, nel campus di Berkley e i due diventano migliori amici. Il mondo di Hua, fatto di intransigenza culturale, maglioni larghi, zine indipendenti e venerdì sera passati a leggere Marx incontra quello di Ken, più avvezzo al mainstream, alle confraternite, alla mondanità e alla leggerezza. Fino al momento in cui, nel 1998, Ken muore finendo coinvolto come vittima in una rapina, i due condivideranno un doppio zeitgeist: da un lato quello di un’epoca, appunto i 90s, dall’altro quello di un tempo preciso della vita, la giovinezza, fatto di purezza e storture, di mancanze e di ricerca, di curiosità e di durezza.

Stay True è un libro non solo pieno di musica ma in cui la musica è la chiave, ciò che sembra pagina dopo pagina spalancare la vicenda, con tutto ciò che rappresenta e snoda nello scambio con l’altro: la conoscenza delle proprie emozioni, la costruzione di una dimensione relazionale, la costituzione di una memoria dunque non solo privata. Da un lato ci sono le scelte musicali, la creazione di mixtape (playlist, cassettine), l’arte magica, amorosa e rigorosa di scegliere cosa includere e specialmente cosa escludere dal nastro e dunque dalla definizione di sé che accompagnano l’autore alle porte dell’età adulta andandone a formare l’identità emotiva, il gusto, l’intero spettro dei riferimenti, dall’altra c’è l’amicizia come solo sa esserlo negli anni della formazione, luogo di condivisione ed esaltazione della scoperte e dei vuoti.

Hua Hsu inizia a scrivere Stay True immediatamente dopo la morte di Ken appuntando la storia in forma di diario come in un esercizio terapeutico, anche per questa ragione il libro lavora in un’interessante post-presa diretta sugli avvenimenti che vengono ricostruiti utilizzando come unica lente quella della memoria personale in molti casi organizzata, ordinata proprio dalla musica. Mentre racconta qualcosa di intimo scegliendo anche programmaticamente la prospettiva del privato e dell’intimità, però, Hua Hsu costruisce un’opera stratificata che lancia lo sguardo oltre sé stessa, rivelando un grado segreto della narrazione dove le radici familiari, il multicuturalismo (e dunque anche il razzismo) fanno capolino e sembrano definire molto di una storia che come sempre accade, nell’essere privata è anche politica.

In modo smaccatamente evidente, invece, il Pulitzer a Stay True costituisce una tappa importante nel riconoscimento di un modo di raccontare la musica così personale, così avvinto alle soggettività e non per questo meno preciso, meno detonante. Di memoria e soggettive, futuri passati, musica, retromanie, Dylan Thomas e molto ancora abbiamo parlato con l’autore.

Mi sembra che Stay True sia soprattutto un libro sulla memoria, non tanto sul ricordo inteso in senso specifico (ci sono tutto sommato pochi episodi rievocati, pochi nomi di locali, di dischi, di luoghi) ma sull’atto del ricordare, dunque sulla memoria come processo più che come insieme di fatti passati. La musica qui infatti è un collante relazionale profondissimo ma anche un luogo di attivazione e vivificazione della memoria.

Sì, hai assolutamente ragione. Ho cercato di non usare troppi nomi specifici di canzoni o luoghi perché volevo preservare una sorta di vaghezza, di foschia narrativa. Volevo che i lettori riflettessero sul ruolo che la musica o le amicizie hanno avuto nelle loro vite, piuttosto che soffermarsi esclusivamente sulla mia storia. Spesso sono più interessato all’effetto che una canzone ha su un individuo, il modo in cui può calmare o offrire una visione del futuro, piuttosto che alla canzone stessa. Da lettore trovo che quando gli scrittori usano troppi dettagli finiscano col portarmi fuori dalla pagina facendomi venire voglia di vedere o ascoltare qualunque cosa menzionino come riferimento nel testo. Quindi nel mio libro ho cercato di limitare questa cosa, in modo che sembrasse un libro storico quando ero specifico ma anche costruito come attraverso il ricordo, cioè mantenendo un po’ di distanza.

Hai parlato di visione del futuro e dunque ti dico che in effetti il libro potrebbe apparire come un’opera sul passato ma a me è sembrato un concentrato di futuro, credo che andando nel passato tu abbia voluto raccontarci il sogno di qualche possibile futuro. La musica che ascoltiamo da giovani, e soprattutto la musica che scegliamo di non ascoltare, in fondo è un modo di offrire a noi stessi una rappresentazione ideale di chi vorremmo diventare un domani.

Penso che siamo attratti dalla musica perché in lei c’è anche qualcosa di ambizioso, che sia il sogno di essere una star, ballare su un palco o di sperimentare qualunque sentimento di cui si sta cantando: crepacuore, amore, estasi. Quindi tutta la musica ha in sé per chi l’ascolta quella dimensione di sguardo al futuro, perché rivela esperienze che speriamo di vivere. E lo sentiamo nel modo in cui qualcuno scrive, canta o rappa, ma anche nel modo in cui è costruita la musica: ricordo di essere stato molto attratto dalla musica dance nel periodo immediatamente successivo al libro (fine anni ’90/inizio anni 2000) perché quei ritmi si muovevano più velocemente di me e volevo recuperare il ritardo, mettermi in pari.

È davvero sorprendente il modo in cui sei riuscito a rievocare con precisione chirurgica un certo sentire della giovinezza, mi riferisco per esempio alla dimensione del gusto nei confronti di musica, estetica, posizioni da tenere a riguardo. Sei stato capace di ricostruire quell’approccio radicale che in una certa fase della vita sembrava definirci, e il modo in cui gli affetti hanno aiutato molti di noi a superarlo, ad aprirci.

Quando siamo giovani siamo pieni di visioni di speranza e ambizione ma abbiamo bisogno che le persone intorno a noi diano vita a queste visioni. A volte forniscono dei limiti, e questo è utile: ci costringono a contemplare ciò che conta davvero, fino a che punto vogliamo davvero arrivare. Ho la fortuna di stare molto vicino ai giovani come professore universitario, e ammiro molto il modo in cui gli studenti fanno questa cosa l’uno per l’altro: fornendo sostegno, modellando insieme la libertà gli uni degli gli altri, ma standosi vicini nel caso qualcuno finisca col tornare sulla Terra.

Ci sono stati alcuni passaggi del tuo libro che mi sono riusuonati nel profondo in modo ancestrale e personale, uno di questi è quello in cui racconti di come agli albori del tuo rapporto con Ken tu trascorressi in modo quasi monacale i tuoi venerdì sera a leggere. Che ruolo hanno avuto secondo te quei momenti nel modo in cui abbiamo poi, lungo l’arco della nostra vita, costruito le nostre relazioni umane?

Scrivere è un’esperienza così solitaria, anche quando scrivi di persone che ami, e dunque ho sentito un legame stranamente profondo con il passato quando ho scritto delle scene che menzioni qui: quei momenti a leggere da solo, ad ascoltare i dischi da solo anche se spesso davanti agli occhi degli altri, come se stessi comunicando un timido desiderio di inclusione. Penso che si sia creata una connessione strana perché, nel ricordare quei tempi, stavo cercando di capire cosa rendesse quei momenti così significativi per me. Erano espressione di solitudine? Stavo davvero leggendo o volevo solo essere notato come “un lettore”? È stato difficile per me recuperare questi momenti come ricordi perché si riferiscono a una sorta di solitudine che diventa più difficile da esperire man mano che invecchiamo?

Nella bella stratificazione in cui il tuo libro conduce il lettore c’è un aspetto su cui ho ragionato molto: è un libro sull’amore per il raccontarsi, su come l’amicizia sia soprattutto uno spazio incendiario di scambio di monete personali. Tuttavia c’è di più, questo amore per il dire le cose, per il perdersi insieme in qualcosa che amiamo, qualcosa di bello, mi pare faccia di questo libro una sorta di ritratto del critico culturale da cucciolo, come direbbe Dylan Thomas.

È buffo che tu mi dica questa cosa. In una versione precedente del libro c’era più consapevolezza del fatto che in seguito sarei diventato un critico e che ciò in cui ci stavamo impegnando allora era una sorta di pratica, di gavetta critica quotidiana. Penso che sia importante che tutti si rendano conto di essere in qualche modo dei critici, che tutti possediamo opinioni critiche che ci rendono quello che siamo come individui. Ho tolto gran parte di questo aspetto dal libro perché mi sembrava presuntuoso pensare che a qualcuno potesse importare chi fossi “diventato” dopo il college. Ma sì, c’è un modo in cui i nostri istinti critici ci definiscono come individui – è così che comprendiamo il nostro senso del gusto o delle preferenze – e abbiamo bisogno che gli altri confermino o mettano in discussione il modo in cui vediamo noi stessi. Ci perdiamo con gli altri, è un percorso che facciamo insieme, ma poi non diventiamo la stessa persona.

A questo proposito: in che modo pensi che quegli anni, quelle conversazioni, abbiano effettivamente formato la tua scrittura, il tuo modo di raccontare la musica e l’opera d’arte prodotta da altri esseri umani?

Non sono sicuro che lo abbiano fatto in qualche modo diretto. Faccio ancora fatica a descrivere la musica che amo veramente, e sono sicuro che al college o al liceo ero più propenso a darti un mixtape piuttosto che cercare di convincerti dei meriti di qualche oscura band. Anche le mie zine di allora erano slegate dal modo in cui avrei continuato a scrivere, ma penso che ricordare quel periodo e riflettere su quel periodo abbia contribuito al mio successivo approccio alla scrittura musicale. Ero più interessato all’effetto delle canzoni piuttosto che a quello che erano, e cerco ancora di scrivere di musica in quel modo: come attraverso una serie di evocazioni o effetti, piuttosto che come qualcosa da raccomandare o da criticare.

Ho scoperto negli anni che chiunque ami mettere la musica al centro della propria vita, delle proprie passioni, ha un rapporto speciale, davvero soggettivo con il passato. Qual è il tuo?

Penso di essere sempre stata una persona un po’ sentimentale, che ama quella soggettività che descrivi. A un certo punto ho dovuto smettere di scrivere di musica perché non sentivo più l’autorità di parlare di qualcosa di diverso da quello che provavo io nello specifico. E non ero sicuro che servisse a qualcuno. C’è una diffusa retromania là fuori, ma penso che ci sia anche un appiattimento del passato e del presente. C’è meno interesse per qualcosa di vecchio come elemento della storia, contestualizzato: tutto il vecchio e il nuovo convivono semplicemente sulle piattaforme, su Internet, nel flusso. Sono un po’ preoccupato per la mancanza di contesto storico: va bene che le persone approfondiscano le cose vecchie, purché riconoscano che facciamo tutti parte di linguaggi, tradizione e processi storici più ampi.

Ci sono libri che ti hanno ispirato durante la lavorazione di Stay True? Non parlo necessariamente di memoir.

Sono sempre stato molto ispirato dai romanzi di Maxine Hong Kingston, che fondono memorie e finzione, le sue esperienze e storie e la speranza utopica del narratore.

Amo molto il modo in cui Ken, nel libro, riesce a essere insieme quel preciso soggetto ma anche una sorta di presenza che non sempre ha un suo fuoco, incarnando al contempo una persona reale della tua storia e una persona inventata ma realistica che vive o è vissuta nelle vicende di vita di molti di noi.

Penso tu abbia ragione nel dire che Ken è un po’ opaco nel libro. Parte del motivo è che ho trovato difficile descriverlo fisicamente: trovo sempre difficile catturare le persone a parole, anche quando sto semplicemente scrivendo un approfondimento su qualcuno per una rivista. Ma in realtà per me qui ha funzionato, perché volevo tenere per me alcuni di quei dettagli, per mantenere privati alcuni suoi aspetti soggettivi (o almeno isolarli per coloro che una volta lo conoscevano). Dato che il libro è l’idealizzazione di qualcuno, ha funzionato che rimanesse un po’ amorfo, più uno spirito, un’energia, o una bella presenza, che qualcuno da immaginare in carne e ossa.

Abbiamo detto che non è un libro di name dropping ma ora vorrei chiederti una cosa precisa: nel libro hai cercato di ricostruire cosa significasse essere diciottenni a metà anni ’90, di farlo attraverso i ritmi e le tue sensazioni in quel periodo. Ora vorrei un collage di quelli che in quel periodo andavano tanto di moda fatto delle tue omissioni (so già che non metterai i Pearl Jam e ne sono felice).

Musicassette vergini marca Maxell, Infinite Jest, In-N-Out Burger, la sezione “straniera” di Blockbuster, i finestrini manuali, il riding shotgun per sedersi davanti in auto, Grand Royal e X-Girl, l’Internet di Al Gore, i jeans larghi e le cinture intrecciate, le Black Panthers, Boogie Nights e X-Files, Janet Jackson, Biggie, Goldie, Giant Robot, il Tibetan Freedom Concert, Eddie Bauer, Dennis Rodman, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Factsheet Five, il pad thai, Air Max 97, Vans, spettacoli nel seminterrato della YWCA, volantini di rave, l’Oakland Coliseum.